☞ 여행일시: 2018년 03월 30일~4월1일(2박 3일간)

☞ 참석인원: 개포동 친목회원들과 함께

☞ 여행코스: 경주-언양-울산-감포 일대

☞ 소 재 지: 경북 경주시 /울산 광역시 일원

30여년 넘게 개포동에서 살면서 형님, 누나, 동생하면서 지내던 개포동 친목회에서 올해는 영남쪽으로

여행 코스를 잡는다...여기서 내가 젤 막내이다보니 궂은 일은 전부 내 담당이지만 그래도 내가 이만큼

사는 것은 이 분들이 내 사업에 참으로 많은 도움을 주신 분들이라 그저 고마운 분들이다

아침 9시에 렌트카를 빌려 우선 경주로 향한다

첫날 묵었던 경주 보문단지에 있는 대명콘도의 모습

서울에서 여유롭게 가다가 피곤하면 쉬고, 휴게소에서 먹을것 다먹고 쉴거 다 쉬면서 콘도에 도착하니 오후 3시경이다

콘도에다 여장을 푼 다음, 카메라에 매크로 렌즈를 창착하고 콘도앞에 있는 보문단지 호수로 나간다

산책로에는 벚꽃과 목련들이 흐드러지게 피어있다

보문관광단지 호수에서 바라본 대명콘도의 모습

보문관광단지 호수에는 물이 그리많지 않다

접사렌즈 아웃포커스로 찍은 흰색 벚꽃

생각보다 벚꽃이 많이 피어있다

접사렌즈로 찍은 벚꽃

경주보문관광단지 남쪽의 모습

보문관광단지 북쪽의 모습

음지쪽은 벚꽃이 좀 늦은듯 하고...

양지쪽은 많이 피었다

젊은이들...참으로 부럽다

봄 오시네 / 손계 차영섭

오시고 계실까

잠드셨을까

오신다는 소식은 접했으나

아직 깜깜 무소식

저 산 너머 남쪽 나라

땅속에서 파릇파릇

얼굴 내밀고 두리번거리실까

봄이여! 희망이여!

님 오시는 길 행여 거칠까 봐

구름이 마중 나가

안개로 물 뿌리시고

미끄러운 길 녹이나니

산수유 진달래 앞장 세워

사뿐사뿐 꽃신 신고 오소서

오시어 슬픈 사람에게 기쁨을

막막한 사람에게

희망의 빛을 주소서!

생각보다 바람이 차갑다... 근처 선술집에서 파전에 동동주 한잔을 마시며 벚꽃을 감상한다

보문호수 둘레길을 30분정도 걷다가 콘도로 들어가서 저녁을 먹고는 늦은밤까지

고스톱을 치면서 놀다가 아침 늦게까지 잠을 잔 다음에 아침을 먹고 불국사로 향한다

콘도 주차장에는 목련꽃이 만발하고...

예전에 육 영수여사께서 하얀 목련을 좋아하셨지

落 花

조지훈

꽃이 지기로서니

바람을 탓하랴

주렴 밖에섬긴별이

하나둘 스러지고

귀촉도 울음뒤에

머언산이 다가서다

촟불을 꺼야하리

꽃이 지는데

꽃지는 그림자

틀에 어리어

하이안 미닫이가

우련붉어라

묻혀서 사는 이의

고마운 마음을

아는이 있을까

저어 하노니

꽃이 지는 아침은

울고 싶어라

콘도에서 아침 식사를 마치고 그리 멀지않은 불국사로 향한다

통일신라 751년(경덕왕 10)에 김대성(金大城)의 발원으로 창건하였다.

그러나 <불국사고금창기(佛國寺古今創記)>에 의하면 이차돈(異次頓)이 순교한 이듬해 528년(법흥왕 15)에

법흥왕의 어머니 영제부인(迎帝夫人)과 기윤부인(己尹夫人)이 이 절을 창건하고, 비구니가 되었다고 한다.

574년(진흥왕 35)에 진흥왕의 어머니 지소부인(只召夫人)이 이 절을 중창하고, 승려들을 득도하게 하였으며,

왕의 부인은 비구니가 된 뒤 비로자나불상과 아미타불상을 봉안하였다. 670년(문무왕 10)에 무설전(無說殿)을 짓고,

신림(神琳)·표훈(表訓) 등 의상(義湘)의 제자들을 머물게 하였다고 전한다.

《삼국유사》에 의하면 김대성이 현세의 부모를 위해서 창건하였다고 하며, 751년에 공사를 시작하여

774년(혜공왕 10) 12월 그가 죽을 때까지 완공을 하지 못했으며, 그 뒤 국가에서 완성시켰다고 한다.

완공 당시 대웅전을 중심으로 극락전·비로전·관음전·지장전 등 5개의 지역으로 구분되어 있었다.

이 밖에 위치를 알 수 없는 건물이 45종이나 있었다.

큰 건물로는 오백성중전(五百聖衆殿)·천불전(千佛殿) 등이 있고, 크지는 않아도 중요 건물로는

시왕전(十王殿)·문수전(文殊殿) 등이 있다.

김대성이 중창한 뒤 임진왜란 전까지 9차례의 중창 및 중수를 거쳤다.

887년(진성여왕 1)과 1024년(현종 15)에 중수를 하였고, 1172년(명종 2)에는 비로전과 극락전의 기와를 갈았으며,

1312년(충선왕 4)에도 중수를 하였고, 1436년(세종 18)에는 대웅전·관음전·자하문을 중수하였고, 70년(성종 1)에는

관음전을, 90년에는 대웅전과 각 전을 중수하였으며, 1514년(중종 9)에는 극락전의 벽화를, 64년(명종 19)에는 대웅전을 중수하였다.

93년(선조 26)에는 왜구의 침입으로 대웅전·극락전·자하문 등 2천여 칸이 불에 타버렸으며, 20년이 지난 뒤부터 점차 복구되었다.

1612년(광해군 4) 해안(海眼)이 경루·범종각·남행랑 등을 복구하였으며, 30년(인조 8) 태호(泰湖)가 자하문을 중수하였다.

48년에는 해정(海淨)이 무설전을, 59년(효종 10)에는 천심(天心)이 대웅전을 중건하였다.

그 뒤 퇴락되어 가던 불국사는 전대통령 박정희(朴正熙)의 발원으로 중창되었다. 이 복원공사를 위하여 1969년에

문화재위원들의 발굴조사가 진행되었고, 70년 2월에 착공하여 준공하였다. 무설전·관음전·비로전·경루·회랑 등이

복원되었고, 대웅전·극락전·범영루·자하문 등을 새롭게 단청하여 오늘에 이르고 있다

불국사 불이문(不二門)

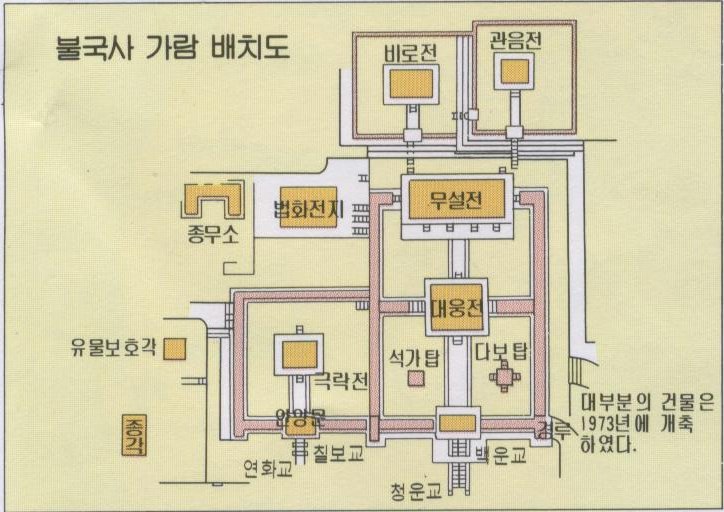

불국사의 가람 배치는 조금 특이하게 구성이 되어 있다

대체적으로 가람의 배치는 일주문, 천왕문, 불이문으로 되어 있는데 불국사에는 일주문과

천왕문은 불국사의 정문쪽에 있으며 이쪽으로 대부분의 관광객들이 불국사로 들어가는데

불이문은 불국사 서쪽 주차장에 있으며 불국사의 후문 역할을 하고 있는 셈이다

이곳으로는 수행여행을 오는 단체 관람객들이 들어오는 문으로 조금은 덜 번잡한 곳이다

'불이(不二)란 안(內)도 바깥(外)도 아니며, 선도 악도 아니며, 세상도 아니고, 부처도 아니라는 뜻이다.

그러나 '불이문(不二門)' 경지에 도달해 보아야만 알 수 있는데, 여래(如來)의 경지에 도달하면 언제든지

아무 곳에나 갈 수 있고, 그러면서 또 한곳에 머물 수도 있다.

모두들 '불이문(不二門)'은 혹은 '행주좌와 어묵동정(行住坐臥語默動靜)'이라는 말을 하지만

이 말의 참뜻을 아무도 알지 못하며 이것은 두뇌로써 이해할 수 있는 것이 아니다.

이 경지에 도달해야만 不二를 알 수 있다.

일주문을 지나 불국사 경내로 가는 길에는 진달래와

개나리가 흐드러지게 피어 있다

딸부잣집 아빠는 애기들 사진찍어 주기에 여념이 없고...

범영루(泛影樓)와 연화교 및 칠보교(국보 제22호)

범영루는 백운, 청운교와 연화, 칠보교의 사이에 우뚝하게 서 있는 누각이다

범영루와 좌경루는 둘 다 앞으로 돌출된 형태로 조성이 되어 있는데 중국 돈황석굴의 벽화 등

불화에 묘사된 정토(淨土)의 건축물은 예외없이 양쪽 건물이 돌출하여 새의 날개처럼 치솟아 있다

'불국사고금창기'에 의하면, 범영루는 처음에 ‘수미범종각(須彌梵鐘閣)’이라 불렀으며

'수미산 모양의 팔각 정상에 누(樓)를 지으니 그 위에는 108명이 앉을 수 있고 아래로는

오장간(五丈竿-50척 높이의 칸을 세울 수 있는 높이)을 세울만하다.'고 기록되어 있어 '수미범종각'은

불국사 창건과 더불어 지어진 건물이며 '수미범종각'으로 부르다가 '범영루'로 그 이름이 바뀐 것임을 알 수 있다

연화교(蓮華橋)와 칠보교(七寶橋:국보 제22호)는 극락전 구역으로 오르는 석조계단으로,

아랫쪽의 연화교는 10단, 윗쪽의 칠보교는 8단으로 청운교 및 백운교보다는 규모는 작으나

형태와 구조는 매우 비슷하며, 계단은 45도의 안정된 기울기를 보이며 연화교와 칠보교로

이어지는 부분은 무지개 모양의 곡선으로 되어 있다.

연화교의 층계에는 계단마다 넓은 연꽃잎이 새겨져 있는데, 계단을 밟는 사람이 아미타 부처님의

극락정토에 왕생하기를 기원하는 의미가 담겨 있으며, 석축및 청운교, 백운교와 함께 건립됐다

교과서에 나온 불국사 청운교와 백운교(국보 제23호)

청운교(靑雲橋)와 백운교(白雲橋)는 대웅전 구역으로 오르는 계단으로 『불국사고금역대기(佛國寺古今歷代記)』등의

옛기록에 의하면 윗쪽이 청운교, 아랫쪽이 백운교인데, 계단을 ‘다리’(橋)라 한 것은 속세로부터 부처님의 세계로 건너감을

상징한 것인데 청운교는 16단, 백운교는 18단이며, 계단의 경사면이 45도의 안정된 각도로 되어있다

청운교와 백운교로 이어지는 부분의 아랫쪽은 무지개 모양의 홍예로 되어 있어, 우리나라 홍예교와 홍예문의 초기

형태를 보여주며 석축(보물 제1745호), 연화교 및 칠보교(국보 제22호)와 함께 8세기 중엽에 건림되었으며, 완전한

형태로 남아있는 통일신라시대의 계단으로 매우 중요한 자료이다

인증샷

백운교 아래 홍예의 모습

석가탑(釋迦塔:국보 제21호)

석가탑, 다보탑이라는 이름은 인도 영취산에서 석가모니 부처님이 설법하신 진리를

다보 부처님이 증명하였다고 하는 법화경 견보탑품의 내용에서 유래한 것이다

두 탑은 모두 8세기 중엽에 신라의 재상이었던 김 대성이 불국사를 건립할 때 세워졌다

석가탑은 2층 기단위에 3층 탑신을 올린 정통적인 신라의 석탑으로 높이는 10.6m이다

엄격한 조화와 균형미를 갖추어 통일신라 석탑을 대표하는 석탑으로 꼽히며, 1966년 도굴범에

의해 훼손된 석탑을 복원하는 과정에서 세게에서 가장 오래된 목판 인쇄물인 “무구정광대다리니경

(無垢淨光大陀羅尼經)”을 비롯한 다수의 사리장엄(국보 제126호)이 발견되었다

석가탑의 전설

백제출신 석공 아사달은 당시 기술이 뛰어나다 소문이 자자했는데 이에

김대성은 불국사에 석탑을 창건하려 아사달을 불러 만들게한다

아사달이 석탑에 온 정성을 쏟는동안 시간은 한해 두해 흘러가게 되고

이에 아사달을 기다리던 부인 아사녀는 남편이 보고싶어 직접 불국사로 찾아간다

하지만 탑이 완성될때까지 여자를 만날 수 없다는 금기 때문에 문에서 걸음을 뒤로 할 수 밖에 없었는데

이에 포기하지않고 아사녀는 매일 불국사 문앞까지 찾아가 혹시나 먼발치서라도 남편을 볼수있을까 기웃기웃 하게 된다

이에 스님이 안타깝게여겨 아사녀에게 말하기를 주변에 작은 영지(影池:연못)이 있는데 탑이 완성되면

탑의 그림자가 영지에 비칠테니 영지를 보면서나마 남편에 대한 그리움을 달래게 도와 준다

그 날부터 아사녀는 하루종일 영지만 들여다보며 남편을 언제볼수있을까 기다리게 된다

시간이 흘러도 영지에는 탑의 그림자는 비치지않고 그리움만 깊어지게 되고

남편에 대한 그리움을 견디다 못해 아사녀는 영지에 몸을 던져 生을 마감한다

탑을 완성한 아사달은 이 소식을 듣고 연못으로 갔으나 이미 아내는 죽어 있었다

이에 아내를 그리워하며 아사달은 매일 영지 주변을 맴도는데 앞산 바윗돌에 아내의 모습이

겹쳐보이기에 이에 바윗돌에 아내의 웃는 모습을 닮은 부처님을 새겼다고 한다

그래서 석가탑은 무영탑(無影搭)이라고 하며 원래 이름은 '석가여래상주설법탑' 이라고 한다

다보탑(多寶塔:국보 제20호)

불국사 대웅전(보물 제1744호)

8세기 중엽 신라의 재상이었던 김대성이 불국사를 건립하였을 때 처음 세워졌고

임진왜란 중인 1593년 건물의 석조 기단을 제외하고 모두 불타버렸다고 한다

1765년 남아있던 기단 위에 정면과 측면에 각 5칸 규모의 팔작지붕으로 재건되어

통일신라 시대의 기단과 조선 18세기의 건물이 결합된 독특한 구조를 보이는 건물이다

현재의 대웅전 건물은 임진왜란으로 인해 불타버린 터 위에 효종 10년에 재건되었다가 다시 100년 뒤인

조선 영조 41년(1785년) 천룡사의 채원(采遠)스님이 중창한 건물이며, 조선시대 후기의 건축 양식을

지니고 있으나 기단과 초석은 신라 경덕왕 10년(751년) 불국사가 창건될 당시 모습을 그대로 간직하고

있어 창건 당시의 평면 구성을 그대로 따른 것으로 보여진다

불국사 대웅전 삼존불

대웅전의 불단은 법당 내에서 약간 뒷쪽으로 치우쳐 있어 내부 공간이 넓게 느껴지며

정면으로 수미단(須彌壇)이 있고 그 위에 목조삼존불이 안치되어 있는 구조이다

주불인 석가모니불이 중앙에 자리잡고 있고, 좌측에는, 제화갈라보살(연등불)과

우측에는 미륵보살이 있고 , 맨 좌측에 아난존자(阿難尊者), 맨 우측에 가섭존자(迦葉尊者)상이

흙으로 빚어진 두 제자를 모셔놨고, 옥돌로 만든 16아라한상이 보인다

일반적으로 대웅전에 석가모니불의 협시불로는 문수보살과 보현보살을 모시는데

불국사는 전생의 부처님인 연등불(제화갈라보살)과 미륵불을 협시불로 모셔놨다.

그 대신 법당안 시렁(고주) 위에는 문수보살을 상징하는 사자상과 보현보살을 상징하는

코끼리상이 고주에 앞발을 걸치고 뒷발은 내공포 위에 딛고 서 있다.

보현보살을 상징하는 코끼상의 모습

문수보살을 상징하는 사자상의 모습

대웅전의 천정은 우물천정이며 작은 칸 하나하나에 수많은 연꽃이 그려져 있는데 같은 모양은 없다고 한다

이렇게 천정에 연꽃을 그린 이유는 부처님께서 깨달음을 얻었을 때에 하늘에서 꽃비가 내렸다고 하는

법화경에 의해 이를 형상화 한 것이라고 한다

대웅전 뒷쪽으로 가서...

무설전을 지나 비로전으로 향한다

벌써 연등이 달리기 시작한다

불국사 사리탑 광학부도(光學浮屠: 보물 제61호)

전체 형태는 석등형으로 되어 있다. 이 부도는 1905년에 일본으로 반출되었다가 1933년에 반환되어

현 위치에 안치된 것으로 부도의 구조는 하대석·중대석·상대석 위에 탑신과 옥개석을 얹은 형태이다.

하대석은 안상이 새겨진 팔각대석 위에 연화판을 배치하였고, 장구형에 가까운 중대석은 구름 형상으로 모각 되어 있다.

배가 부른 원통형의 탑신석에는 얕은 감실을 모각하고 그 안에 여래좌상 2위와 보살입상 2위를 양각으로 조각하였다.

반파된 옥개석은 기와지붕형으로 제작되었으며, 상부에는 낮은 6각형의 노반과 복발이 남아 있다.

이 사리탑은 고려 초기의 작품으로 추정되나 부도의 주인공은 알려져 있지 않다.

불국사를 화엄불국사라고도 하는데 여러가지 꽃들이 어울려 아름다운 꽃밭을 이루듯이

여러 중생들이 자신의 깨달음 속에서 함께 어울려 만든 아름다운 세상이 화엄불국이라 할 수 있다.

불국사에는 꽃보다 더 아름다운 사리탑이 있는데 비로전 옆에 있는 이 사리탑... 일명 광학부도라는 사리탑이다

조각의 섬세함은 말할 것도 없고 일반 승탑과는 형태를 달리하는 특이한 사리탑이어서 보물로 지정되었다.

“불국사사적기(佛國寺事蹟記)”에는 ‘광학부도((光學浮屠)’가 곧 이 사리탑을 가리킨다는게 일반적 정설이다

그러나 이 사리탑은 석가여래의 진신사리탑인지 또는 스님들의 사리탑인지는 분명하지 않다

여덟 스님들의 사리를 모신 탑(팔조사리탑)이란 설도 있고, 헌강왕이 죽은 뒤 출가한 헌강왕비의 사리탑이란

설도 있지만 둘 다 확실한 근거는 없다

“광학(光學)”은 헌강왕비의 법명이며 석가모니와 헌강왕의 초상화를 수(繡)놓아 광학장강실에 모셔 두었다는

불심이 강한 왕비이기 때문에 파생된 설로 보인다

높이가 2.06m인 이 사리탑은 전체적으로 고복형 승탑의 형태로 표면 장식이 아름답고 단아하며,

외형적으로는 석등과 비슷한데 사리를 모시는 탑신(塔身)을 중심으로 아래는 받침이 되는 기단을

두고, 위로는 머리 장식을 두었다

불국사 비로전

비로전 안에는 통일신라 때 조성된 비로자나부처님의 형상인 금동비로자나불좌상이 모셔져 있다.

비로자나란 '빛을 발하여 어둠을 쫓는다'는 뜻으로, 여러 부처님 가운데에서도 가장 높은 화엄 불국의 주인이 되는 부처님이다.

비로전 앞뜰에는 석등과 비슷한 양식의 화려한 고려 초기의 부도가 전각 안에 보호되어 있다.

금동비로자나불좌상金銅毘盧舍那佛坐象

금동비로자나불좌상은 법신 비로자나부처님의 형상으로 국보 제26호로 지정된 금동불로 높이 1.8m,머리 높이는 55cm,

폭은 1.36m로 몸은 마로 앉아서 정면을 향한 모습이고 오른손의 둘째 손가락을 세워서 왼손으로 잡는 지권인을 하고 있다.

오른손은 불계를 표시하고 왼손은 중생계를 표시한 것으로 지권인은 중생과 부처님이 둘이 아니며, 어리석음과 깨달음이

둘이 아니라는 심오한 뜻을 나타낸다.살찐 듯한 얼굴에서 중후감을 느껴진다.목에는 삼도를 나타내어 위엄을 보이고 있다.

다부지게 꼭 다문 입술,지긋하게 아래 세상을 내려다보는 자비로운 눈,다정히 결가부좌하고 손을 지권인으로 하여 가

슴 앞에 들고 있는 힘찬 모습은 민첩한 활동력을 나타내는 부드럽고 힘차게 흐르는 옷자락과 더불어 8세기 중엽

통일신라 시대의 씩씩한 기상을 보여준다.

-비로자나 부처님에 대한 설명

비로사나불(毘盧舍那佛) ·노자나불 · 자나불이라고도 하며 산스크리트로 ‘태양’ 이라는 뜻인데, 불지(佛智)의

광대무변함을 상징하는 화엄종(華嚴宗)의 본존불(本尊佛)이다. 무량겁해(無量劫海)에 공덕을 쌓아 정각(正覺)을

성취하고, 연화장(蓮華藏)세계에 살면서 대광명을 발하여 법계(法界)를 두루 비춘다고 한다.

법상종(法相宗)에서는 노사나불(盧舍那佛)·석가불(釋迦佛)·수용신(受用身)·변화신(變化身)으로 쓰고, 비로자나

부처님은 자성신(自性身)이라 하여 구별하고 있다. 또 천태종(天台宗)에서는 비로자나 부처님 · 노사나 부처님 ·

석가모니 부처님을 법신(法身)·보신(報身)·응신(應身)에 배치하여 설명하고 있고, 밀교(密敎)에서는

《대일경(大日經)》의 설을 계승하여 대일여래(大日如來)와 동체라고 한다.

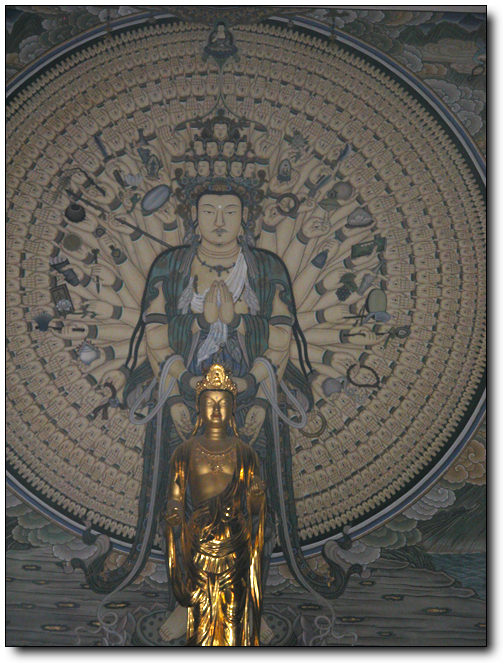

불국사 관음전

불국사 가람중에서 가장 높은 곳에 위치하고 있으며 관음전으로 가기 위해서는 가파른 돌계단으로 오르는데

이 계단의 이름이 낙가교(落迦橋)인데 “낙가(落迦)”라는 말은 관세음 보살이 항상 머물어 설법한다는

보타낙가산에서 유래한 것으로 ‘보타(補陀)”는 ‘自’을 낙가(落迦)”는 ‘華’를 의미하는 것이다

경사가 심한 낙가교는 20개의 계단으로 되어 있는데 12번째 계단은 폭이 조금 넓어 쉴 수 있는

공간을 두었으며 다시 8계단을 더 올라가야 관음전 마당으로 들어선다

관음전은 1970년대에 새로 중수한 건물로 후불탱화인 천수관음도가 유명하다

관음전 천수천안관음보살

관음보살이 큰 신통력을 가지고 세상을 구제한다는 기대가 이 천수관음상을 성립시켰다고 짐작된다.

불국사 천왕문(天王門)

천왕문은 불법을 수호하는 외호신(外護神:불국 정토의 외곽을 맡아 지키는 신)인 사천왕(四天王)이

봉안된 전각으로 사천왕은 고대 인도종교에서 숭앙하였던 귀신들의 왕이었으나 석가모니에게 귀의하여

수미산(須彌山) 중턱에서 각각 그들의 권속들과 살면서 동서남북의 네 방위를 지키며 불법 수호와

사부대중의 보호를 맡게 되었으며, 또, 사천왕과 그 부하 권속들은천하를 두루 돌아다니면서 세간의 선악을

늘 살핀다고 한다. 그리고 그 결과를 매월 8일에는 사천왕의 사자(使者)들이, 14일 태자(太子)가, 15일 사천왕

자신이 제석천(帝釋天)에게 보고하는 것이 중대한 임무의 하나가 되고 있다.

동쪽의 지국천왕(持國天王), 서쪽의 광목천왕(廣目天王), 남쪽의 증장천왕(增長天王),

북쪽의 다문천왕(多聞天王;毘沙門天王)이 있다.

비파를 들고 있는 분이 북방의 다문천왕(좌) 칼을 들고 있는 분이 동방의 지국천왕(우)

북쪽을 지키는 다문천왕(多聞天王)은 사천왕의 수장격으로 달리 비사문천왕(毘沙門天王)이라고도

하는데, 항상 부처님의 도량을 지키면서 부처님의 설법을 듣는다 하여 다문이라고 한다.

그가 맡은 역할은 암흑계의 사물을 관리하는 것인데 한때 불법에 귀의하여 광명신(光明神)이 되었으나,

본래 자신의 원을 지킨다 하여 금비라신(金毘羅神)이라고 칭하기도 한다.

다문천왕은 왼손에 늘 비파를 들고 있다. 그는 수미산의 북쪽 수정타(水精埵)에 살며, 그의 권속으로

야차와 나찰을 거느리고 있으며 현재 이 사천왕은 천왕문에 많이 봉안되지만, 달리 불보살의 후불탱화에도

외호신으로 묘사되고 있다.

사천왕 중 동쪽을 수호하는 이는 지국천왕(持國天王)으로 그는 안민(安民)의 신으로서 수미산 동쪽 중턱의

황금타(黃金埵)에 있는 천궁(天宮)에서 살고 있으며 16선신(善神)의 하나이기도 한 지국천왕은 선한 자에게

상을 내리고 악한 자에게 벌을 주어 항상 인간을 고루 보살피며 국토를 수호하겠다는 서원을 세웠다고 한다.

얼굴은 푸른빛을 띠고 있으며, 왼손에는 칼을 쥐었고 오른손은 허리를 잡고 있거나 또는 보석을 손바닥 위에

올려 놓고 있는 형상을 취하고 있는데, 그는 휘하에 팔부신중의 하나로서 술과 고기를 먹지 않고 향기만 맡는

음악의 신 건달바(乾達婆)를 거느리고 있다

용을 들고 있는 분이 남방 증장천왕(좌), 창과 보탑을 들고 있는 분이 서방 광목천왕(우)

남방을 지키는 증장천왕(增長天王)은 수미산 남쪽의 유리타(瑠璃埵)에 살고 있다.

그는 자신의 위덕을 증가하여 만물이 태어날 수 있는 덕을 베풀겠다는 서원을 세웠다고 한다.

구반다 등 무수한 귀신을 거느린 증장천왕은 온몸이 적육색이며 노한 눈을 특징으로 삼고 있다.

그의 모습은 대개 갑옷으로 무장하고 오른손은 용을 잡아 가슴 바로 아래에 대고 있고, 왼손에는

용의 여의주를 쥐고 있는 경우가 많다.

서쪽을 방어하는 신은 수미산 중턱 백은타(白銀埵)에 살고 있는 광목천왕(廣目天王)이다.

그는 흔히 잡어(雜語)·비호보(非好報)·악안(惡眼)이라고도 불리는데, 이는 그의 남다른 모습에서 유래한 것이다.

즉, 그의 몸은 여러 가지 색으로 장식되어 있고 입을 크게 벌린 형상을 함으로써 웅변으로 온갖 나쁜 이야기를 물리친다고 한다.

또 눈을 크게 부릅뜸으로써 그 위엄으로 나쁜 것들을 몰아낸다고 하여 악안·광목이라고 하는 것이다.

광목천왕의 근본 서원은 죄인에게 벌을 내려 매우 심한 고통을 느끼게 하는 가운데 도심(道心)을 일으키도록 하는 것이다.

그의 모습은 붉은 관을 쓰고 갑옷을 입었으며, 오른손은 팔꿈치를 세워 끝이 셋으로 갈라진 삼차극(三叉戟)을 들고 있고,

왼손에는 보탑을 받들어 쥐고 있다. 그의 권속으로는 용(龍)과 비사사(毘舍闍) 등이 있다.

남방 증장천왕 아래 깔려있는 악귀(惡鬼)

보통 이 천왕상들은 불거져 나온 부릅뜬 눈, 잔뜩 치켜올린 검은 눈썹, 크게 벌어진 빨간 입 등

두려움을 주는 얼굴에 손에는 큼직한 칼 등을 들고, 발로는 마귀를 밟고 있는 모습으로 표현된다.

이 때 발 밑에 깔린 마귀들은 고통에 일그러진 얼굴로 신음하는 상을 하고 있다.

서방 광목천왕 아래 깔려있는 탐관오리

천왕문을 지나 일주문으로 향하는 길에는 멋진 연못이 보인다...影池인가?

불국사 일주문

불국사를 품고있는 토함산은 경주지역에서 단석산에 이어 2번째 높은 산으로 산 전체 박물관이라 해도 과언이 아니다

토함산이라는 명칭의 의미는 이 산이 바다 가까이에 위치하기 때문에 안개가 자주 끼는데, 산이 바닷쪽에서 밀려오는

안개를 들이마시고 토해내는 모습을 표현한 것이다

토함산은 불국사와 석굴암이 자리한 명산으로 이 일대에서 수려한 경관으로 유명하기도 하지만, 이 산은 일찍부터 신라인들이

신성시해오던 곳으로, 토함산의 신라 때의 또 다른 이름을 동악(東嶽)이라 하였는데 이는 신라인들이 신성시하던 오악(五嶽)

가운데 하나이기 때문에 붙여진 이름이다.

특히, 이 산은 호국의 진산(鎭山)으로 여겨져 신라인들이 가장 중시하던 중사(中祀)를 이 곳에서 봉행하기도 하였다.

신라인들의 산악 숭배사상은 여타 지역보다 매우 강한 성향을 보인 바 있으며, 이곳에 불국사와 석굴암이라는 명찰이

건립되었다는 사실은 신라 불교와 토착 신앙의 원만한 융합 현상을 나타내주는 일이기도 하다.

불국사(佛國寺)

경상북도 경주시 토함산 기슭에 자리하고 있는 대한불교조계종 제11교구 본사로 한국을 대표하는 사찰이며,

세계 문화유산으로서의 위상을 함께 간직하게 된 유서 깊은 도량으로 불교와 무관한 일반인들조차 다보탑과 석가탑,

세계 최고(最古)의 목판 인쇄물인 무구정광대다라니경, 그리고 김대성의 설화 등에 이르기까지 매우 다양한 이야기를

한 번쯤은 접해 보았을 것이다.

불국사의 사찰 이름을 주목해 보면, ‘佛國’은 글자 그대로 부처님의 나라라는 뜻을 지니고 있는데,

중생들이 살고 있는 이 사바세계를 차안(此岸)이라고 한다면, 부처님의 나라 불국토는 피안(彼岸)으로 부른다.

온갖 번뇌와 고통 속에 살아가야 하는 차안의 세계에 비해 피안의 세계는 정토(淨土), 그 자체다.

그래서 사바세계의 불자들은 불국토에 태어날 수 있기를 간절히 염원하며, 더 나아가 자신들이 살고 있는

차안의 세계를 불국토로 만들기 위해 노력한다

불국사는 이러한 신라인들의 염원이 그대로 반영된 사찰 이름을 지니고 있다.

자신들이 살고 있는 신라 땅 한 곳에 불국토의 염원을 담아놓은 사찰을 건립함으로써

이곳이 곧 불국토라는 정토사상의 실현을 간절히 표현하고자 했던 것이다.

이러한 신라인들의 염원은 불국사의 전체적 가람 배치를 통해 그대로 구현되고 있다.

불국사는 차안과 피안의 세계를 한 공간 속에 표현해 놓고 있으면서도 석축과 계단,연못(지금은 찾아볼 수 없다) 등을

통해 두 세계를 명확히 구분해 놓고 있는데, 불교의 가르침에 의한다면 사바세계와 불국토는 결코 둘이 아니다.

하지만 사바세계에서 불국토에 이르는 길은 매우 험난하며 그 이르는 길을 이렇게 계단이나 연못 등으로 상징해 놓은 것이다.

온갖 어려움을 극복하고 다다른 불국의 세계에서는 크게 세 개의 구역으로 나뉜 불국토를 만나게 된다.

석가모니 부처님이 주재하는 대웅전 영역, 아미타 부처님의 극락세계를 표현한 극락전 영역,

그리고 비로자나 부처님의 연화장세계가 구현된 비로전 영역 등이 그것이다.

이들 세 개의 영역이 한 공간 안에 조화롭게 자리하고 있는 불국사의 모습이 바로 신라인들이

그려내고자 했던 이상적 불국의 세계였을 것이다.

불국사의 본래 이름은 ‘화엄불국사’였다고 한다. 이렇게 세 개의 서로 다른 불국토를 한 공간 안에

표현하고자 했던 정신이 바로 화엄(華嚴)의 가르침이요 화엄의 세계라고 이해할 수 있다.

화엄사상은 창건 이후 오늘에 이르기까지 불국사의 사격을 이해하는 데 있어 가장 중요한

불교 사상이라는 점을 유념할 필요가 있다.

일주문까지 왔다가 렌턴카를 세워둔 불이문으로 향하는데 가람내의 산수유가 開花를 준비하고 있다

불이문 가는 길

렌터카를 몰고 불국사를 나온다

석굴암을 가려고 했는데 70이 다 된 뇬네들이 제대로 걷지를 못해 석굴암을 포기하고

천마총과 첨성대를 구경하려고 차량의 네비게이션을 찍고 천마총으로 향한다

국립경주박물관

네비를 찍고 가는데 따라 가는데 도착한 곳이 국립경주 박물관 주차장이다

네비가 가르쳐 준 곳은 천마총이 아닌 경주박물관 주차장으로 안내해 준다

렌트카의 네비는 엉터리이다... 어쩌냐 우리가 뚜렸한 목표를 세워놓고 하는

여행이 아니니 천마총이면 어떻고, 박물관이면 어떠리...입장료도 받지 않으니 금상첨화다

국립경주박물관 관람은 마치 과거 신라인들의 삶 속으로 걸어 들어가는 듯하다.

박물관 지붕은 봉분이요, 전시관은 숱한 유물이 묻힌 옛 무덤 속 같다.

'지붕 없는 박물관' 그 자체인 경주역사유적지구 안에 정갈한 지붕을 올려 신라 1000년의

역사를 집약해둔 박물관은 전시의 밀도와 유물의 가치로 '한국 박물관'의 정수를 보여주고 있다.

유네스코가 지정한 세계문화유산인 경주역사유적지구 안에는 신라의 궁궐터인 월성과 안압지,

신라의 왕릉이 밀집된 대릉원, 신라의 대가람(큰 절)이었던 황룡사지, 한국 불교미술의 보고인

남산 등 반경 4km 이내에 볼거리가 차고 넘친다.

10만여 점의 소장품 가운데 제일 먼저 관람객을 반기는 것은 국보 제29호 '성덕대왕신종'이다.

매시 정각 박물관에 울려 퍼지는 신종의 아름다운 종소리는 아쉽게도 녹음된 것으로 성덕대왕신종은

신라 제35대 왕인 경덕왕이 돌아가신 아버지 성덕대왕을 기리고자 구리 12만 근을 들여 만들다가 실패한 후,

아들인 혜공왕 7년(771년)에 비로소 완성한 한국 최대의 종이다.

성덕대왕 신종(국보 제29호)

에밀레종, 봉덕사종으로도 불리는 성덕대왕신종(통일신라, 혜공왕 771년)은 만든 지 1,200년이 넘는

신비스러운 종으로 무게 18.9톤에 높이 3.75m, 입지름 2.27m로 웅장한 위상을 지니고 있다.

아름답고 섬세한 무늬의 배치, 현대과학으로도 창조해내기 어려운 합금주조기술, 청동주물기술, 소리와

진동을 다루는 기술이 집약되어 오묘하고 아름다운 소리를 내는 불교 예술과 과학의 결정체라고 평가된다.

장중하면서도 맑은 소리와 유난히 길면서도 신비스러운 소리로 유명한 신종의 원리는 20세기 들어서야 과학자들에

의해 하나둘 밝혀져 은은한 여운현상 1분, 가슴을 울리는 저음역의 여운이 3분이나 지속하는 것으로 알려졌다.

음향공학, 진동공학, 파동공학, 주조공학, 열역학 같은 각종 과학기술이 녹아 있는 작품이라고 한다

소리재현을 위해 이 종을 복제해보려고 현대기술을 총동원했으나 비슷한 소리를 내는 것조차 실패했다고 한다.

성덕대왕 신종 공양천인상(供養天人象)

종의 꼭대기를 보면 우리나라 종에서만 볼 수 있는 용 모양으로 된 고리인 용뉴와 대나무 모양의 음통이 있다.

몸체에서는 보상당초무늬, 연꽃, 무릎을 꿇은 채 날아 내려오는 네 명의 공양천인상 등을 볼 수 있다.

공양천인상 사이에는 맨눈으로 확인할 수 없지만, 이 종이 성덕대왕의 명복을 빌기 위해 제작됐음을 알리는

1037자의 글이 대칭으로 새겨져 있으며 30여 년이나 걸려 만든 이 종은 무게가 무려 18톤 900kg에 달한다.

당시 신라의 주조술이 매우 높은 수준이었음을 짐작게 한다. 성덕대왕신종은 맑은 소리를 내기 위해 아기를

넣었다는 전설이 전해진다. 그만큼 이 종을 제작하기 위한 국가적, 국민적 염원이 강했음을 시사하는 에피소드로

이해하면 되는 대목인데 '아이를 끓는 쇳물 속에 넣었다.' 그렇지만 조사결과 종에서 인(燐) 성분이 전혀 검출되지

않아 전설일 뿐임이 증명되었고, 아이를 넣었다는 전설이 있다 해서 에밀레종의 가치를 떨어뜨리는 일은 아닐 것이며

전설은 어디까지나 전설로 남을 뿐인데 이제 국보 29호 성덕대왕신종 소리를 직접 소리를 들을 수는 없지만 종소리를

최대한 정교히 녹음한 '한국의 범종'이란 음반(신나라레코드 제작)을 통해서나마 성덕대왕신종 소리를 들어볼 수 있다

박물관 안으로 들어간다

상설전시관인 '신라역사관'으로 향하면, 네 개의 전시실과 자연스럽게 동선이 연결된다.

'고고관'은 까마득한 선사시대의 돌도끼부터 고대왕국 신라의 금관까지 만날 수 있는 전시관이다.

다음으로 신라의 탄생 과정과 번영의 역사가 세 부분으로 나뉘어 전시되어 있다.

중앙 전시실 입구의 모습

제1 전시실에는 경주와 그 주변 일대에서 출토된 선사시대부터 신라 건국까지의 문화재가 시대별, 주제별로 전시되어 있다.

제2 전시실에는 삼국시대 신라의 독특한 무덤 양식인 돌무지 덧널무덤에서 발굴된 많은 문화재가 전시되어 있다.

지배자의 권위를 상징하는 화려한 금관과 다양한 금제품은 신라의 미적 감각과 뛰어난 금 세공 기술을 보여주는 최고의 문화재다.

또 무덤 내부를 복원해 전시하고 있어 부장품의 내용과 무덤의 규모를 직접 확인할 수 있다.

제3 전시실은 신라의 발전과 삼국통일전쟁, 그리고 통일신라 문화를 보여주고 있다.

먼저 신라가 발전하는 과정에서 생산력의 비약적인 증대를 보여주는 증거로 황남대총남분의 부곽을 실제 크기로 재현했고,

출토된 유물도 묻힐 때 모습 그대로 전시하고 있다

전시실의 원숭이상

신라 재33대 성덕왕(聖德王:702~732)의 능 주위에 돌려져 있던 십이지상중의 원숭이상(申)이다

십이지(十二支)은 방위와 시간을 지키는 신으로 12가지의 동물로 나타낸다

통일신라시대에 중국 당나라에서 들어온 십이지는 처음에는 무덤 안으로 들어 갔으나,

곧 무장을 한 신장상(神將象)으로 전환되어 무덤 바깥으로 나왔다

이 십이지상은 입체적으로 만든 조각상이며, 오른쪽에는 칼을 왼쪽에는 허리띠를 잡고서 왕의 무덤과 위엄을 지켰다.

전시실을 둘러보는 사이에 박물관에 관심이 없는 나이드신 형님, 누나들이 다른델 가자고 계속 전화질이다

으이~씨 몰라...무시하고 맞은편 특별 전시실로 향한다

특별전시실에서는 “선비 고도를 읊다”라는 타이틀로 ‘조선시대 漢詩로 본 경주’를

전시하고 있는데 계속 전화가 오는 바람에 박물관 밖으로 나온다

야외에 전시되어 있는 석조불두(石造佛頭)

통일신라시대 8세기말에서 9세기초에 조성된 불두로 추정되며 높이 1.53m, 무게가 1.7톤이라고 한다

이 불두는 경주지역에 지나간 태풍으로 인해 경주 남산의 철와골(鐵瓦谷)에서 발견되었으며 1959년에

경주박물관으로 옮겨 왔다고 한다

석조관음보살 입상(石造觀音菩薩 立象)

경주 낭산에서 발견된 통일신라시대 8세기말에서 9세기초에 조성된 높이 3.76m로 본래 이 보살상의

머리와 몸체는 각각 따로 전하다가 머리는 일찍이 국립 경주발물관으로 옮겨왔고, 몸체는 경주 낭산(狼山)

서쪽 기슭 능지탑(陵只塔) 근처에 반쯤 묻혀 있는 것을, 1975년 몸체를 조사할 때, 그 마을에 살던 노인에게서

‘이 불상의 머리는 경주박물관에서 가져 갔는데, 그 모양새가 여느 불상과는 달리 길쭉했다’는 말을 듣게 되었고

이로써 경주박물관 정원에 전시중이던 보살의 머리가 낭산에 있는 보살의 몸체와 알게 되었고, 1997년 4월에

몸체가 묻혀 있었던 낭산의 부근에서 연꽃 대좌를 발견하여 오늘의 모습에 이르고 있다

이 불상이 관음보살임을 알게 된 것은 대개 보관(寶冠)에 작은 불상인 화불(化佛)이 새겨져 있고,

정병(淨甁)을 들고 있는 것으로 보아 관음보살임을 알 수 있다

국립경주박물관에서 그리 멀지않은 천마총과 첨성대를 왔는데 지금 한참 공사중이라 천마총을 관람조차 안되고,

벚꽃이 만발한 탓에 차량도 밀리고 차를 세울 공간을 찾지못해 근처의 찰보리빵이나 사먹기로 한다

경주의 명물인 경주빵과 찰보리빵 가계

경주빵, 황남빵, 찰보리빵은 경주의 명물로, 담백한 팥소를 그득하게 넣고 얇은 밀가루나 보리로 옷을 입힌,

부드럽고 말랑말랑한 경주의 빵이다. 빵을 만드는 전 과정이 사람의 손으로 이루어지는 전통적 수제빵이라고 한다

경주에 왔으니 경주 특산물을 먹어 봐야제

생각보다 먹을만하다... 다시 점심을 먹기위해 40여km를 달려 유명한 언양 불고기집으로 향한다

2010년도 낙동정맥 산행을 할 때 지나갔던 그 언양 불고기집은 아닌듯 하다

이곳에서는 1층의 정육점에서 고개를 싸게사서 2층으로 올라가면 고기를

구워주고 냉면과 야채, 밥만 사먹으면 되는데 셋팅비가 5,000원이다

언양 불고기의 유래

언양은 울산광역시 울주군에 위치하고 있는데,1996년 언양읍으로 승격되었으며 주로 쌀과 보리

등의 농작물과 한우와 돼지를 사육하였는데, 그 중 한우와 함께 유명해 진 것이 바로 언양불고기이다.

본래 일제 강점기부터 푸줏간이 많았던 지역이 이곳 언양인데 1960년대 고속도로 건설시 언양에 들렀던

근로자들이 고기맛을 보고난 뒤 소문을 타기 시작하여 고속도로 주위에 고기집이 다수 생겨나기 시작하였고

언양불고기가 유명해지기 시작하였다고 한다

언양불고기는 언양의 대표음식이자 향토음식으로 언양지역 특산물인 쇠고기를 얇게 썬 후 양념하여 만든

불고기로 일산화탄소 발생을 억제하기 위해 백탄을 이용하여 은은한 불에 일정한 온도로 고기를 구워 내는것이 특징이다.

쇠고기의 부위중 연한 등심 또는 안심을 주로 사용하며 얇게 썰어 배즙과 양파즙 등 으로 재워 양념을 한뒤

석쇠에 고기가 타지않게 은은한 불로 구워내거나 고기 맛이 가려지지않게 생고기에 소금만 뿌려먹기도 한다.

오랫만에 맛있는 한우로 포식을 한 다음에 해가 가장 먼저 뜬다는 간절곶으로 향한다

간절곶으로 향하는 길에 지난 1월 27일날 용천북지맥의 종점인 회야강과 남창천의 합수점인

철길이 보이는데 감회가 새로워 차량으로 가고 싶지만 70넘은 할매, 할매들이 내가 미쳐서

다니는 지맥길을 알기나 알겠나 그냥 가자...긴절곶으로 향한다

간절곶 가는길

간절곶(艮絶串)

울산광역시 울주군 서생면 대송리에 있는 간절곶은 국립천문대와 새천년준비위원회가 한반도에서 새천년의 해가

가장 먼저 뜨는 곳으로 발표된 곳으로 육지에서 정동진이나 포항 호미곶, 부산 해운대 등지보다 1분 이상 일출이

빠른데, 2000년 1월 1일에는 오전 7시 31분 26초에 해가 떴다.

간절은 먼 바다에서 바라보면 과일을 따기 위해 대나무로 만든 뾰족하고 긴 장대를 가리키는 간짓대처럼

보인다는 데에서 유래된 지명으로 곶은 육지가 바다로 돌출해 있는 부분을 의미하므로 간절곶으로 부르게 되었다.

조선 초기에는 넓고 길다는 의미를 가진 이길곶으로 불리기도 하였고,『조선지지자료』에는 간절포로 기록되어 있다.

그런데 간절곶이란 명칭이 붙은 이유는 우주변화의 원리에 통달했던 선인(仙人)들의 소위(所爲)로 간절곶의

‘간(艮)’은 간방을 뜻하는데 간절(艮絶)의 간방은 여기서 끊어진다, 끝난다는 뜻으로 즉, 간방의 기운이 일본으로

넘어가지 않고 여기에서 끝난다는 것을 후세에 전하고자 하는 조상들의 지혜가 담겨있다.

이길(爾吉)은 지금의 간절곶 일대에 설치되었던 이길봉대(爾吉烽臺)라는 봉수대의 명칭에서 지명을 확인할 수 있다.

일제강점기에는 우리나라의 기운을 억누르기 위해 간절갑(艮絶岬)으로 바꾸어 불렀으며, 이는 1918년에 제작된

『조선오만분일지형도(朝鮮五万分一地形圖)』에서 확인할 수 있다.

이로 인해 간절갑으로 불리다가 지방자치단체의 관광지 조성계획에 따라 간절곶으로 불리고 있다.

한반도에서 해가 제일 먼저 뜨는 곳으로 알려지면서 매년 간절곶을 찾는 인파가 증가하고 있으며, 우리나라를

대표하는 일출 여행지가 되었으며, 우리나라에서 해가 가장 일찍 뜨는 곳은 독도이지만 간절곶에 해가 떠야 한반도에

아침이 온다는 의미를 지닌 ‘간절욱조조반도(艮絶旭肇早半島)’라는 말도 전해진다.

간절곶은 동경 129도 21분 50초, 북위 35도 21분 20초 지점에 위치한 간절곶은 부산의 남항에서 동북 방향으로

약 39㎞ 지점에 있으며 육지에서 바다로 돌출된 지역으로 곶의 서쪽에서 봉화산 산줄기가 동쪽으로 완경사를 이루다가

간절곶에 이르면 매우 평탄한 지형을 형성한다. 주변 평지에서는 밭농사가 주로 이루어진다.

북쪽의 진하에서 남쪽의 기장에 이르기까지 지형의 기복이 거의 없고 해발고도가 200m 이하인 구릉성

산지와 해안단구의 평탄면이 연속적으로 분포한다. 해안가는 바위와 암석으로 이루어져 있다.

암석으로 이루어진 해안가에서는 일반적으로 절벽이 나타나는데 반해, 간절곶에서는 해안절벽을 보기 어렵다.

간절곶 주변은 난류와 한류가 혼합되는 구역으로, 수온은 4월이 가장 낮고 8월에 가장 높다.

간절곶 등대

이곳에는 1920년 3월 26일에 등대가 설치된 이후, 2001년에 높이 17m의 등대가 새롭게 설치되었다.

간절곶등대는 백색 팔각형의 본체에 10각형으로 된 전통 한옥형태인데, 동으로 만든 기와지붕을 얹어

전망대 형식으로 만들어졌으며 등대 옆으로는 간절곶항로표지관리소가 자리한다.

간절곶으로 연결되는 해안길의 명칭은 한반도의 새해를 여는 간절곶의 명칭과 해맞이를 통해 소망을 기원하는

사람들의 바람을 포함하는 ‘간절곶 소망길’로 정해졌다. 한편 간절곶의 서쪽을 통과하는 국도 31호선의 도로명은

‘해맞이로’이다

이곳은 포르투칼의 수도인 리스본주 신트라시와 자매결연을 맺은 모양이다

간절곶에서 바라보니 울산 남항 너머로 지난 1월에 걸었던 남암지맥 마지막 봉우리인 돋질산이

보이고 남항 건너로는 내년 겨울에 걸어볼 예정인 삼태지맥 마지막 능선도 보이는데 몸은 여행중이지만

마음은 맥길에 가있는 느낌이다

우리나라에서 가장 큰 우체통

우리나라에서 가장 큰 우체통인 소망우체통이 설치되어 있는데, 우체통의 높이는 5m에 달하고 너비는 2.4m이다.

신라시대의 충신인 박제상 부인과 그의 딸을 추념하는 모녀상과 새천년을 기념하여 건립한 새천년 기념비 등이 있다

2000년에 세워진 간절곶 표지석에는 “이곳을 찾은 분과 그 후손은 새천년에 영원히 번성할 것입니다.”라는

글귀가 새겨져 있고, 매년 12월 31일부터 그 다음날인 1월 1일까지 간절곶 해맞이축제가 개최된다

간절곶 공원의 모습

간절곶 공원에 있는 노래비

바닷가라 상당히 춥다...서둘러 다음 행선지인 방어진으로 향한다

대왕암 공원 안내도

간절곶에서 자동차로 30여km를 달린끝에 대왕암 공원 주차장에 도착한다

주차장에 차를 세워놓고 대왕암 공원으로 들어서는데 용의 형상화한 놀이터가

보이는데 이름하여 미르 놀이터라고 하는데 주말이라 그런지 행락객들이 꽤나많다

미르 놀이터

대왕암 공원 초입에 자리잡고 있는 미르 놀이터는 1,148㎡부지에 2013년에 완공되었으며,

문무대왕의 왕비가 호국룡이 되어 잠겼다는 전설을 모티브로 용을 형상화하여 만든 것이라고 한다

공원 초입으로 들어서니 엄청나게 많은 海松들이 처음으로 와 본 관광객에게 주눅이 들게 한다

대왕암 공원 안내판의 설명에 의하면 울산 12경에 지정되어 있는 대왕암 공원은 한국 대표 관광지

100選에 선정될 만큼 볼거리가 풍부한 탓인지 중국 관광객들이 많이 보인다

대왕암, 울기등대, 수령 100년이 넘는 15,000그루의 해송과 벚꽃, 붉은빛의 기암괴석은 푸른 동해와

어우러져 절묘한 조화를 이루고 있다.

공원 입구에서 등대까지 가는 산책로는 소나무 그늘이 우거진 길로, 봄에는 벚꽃이 滿開해 장관을 연출한다

진입로부터 펼쳐지는 소나무 숲길을 따라 걸어가면, 동해안에서 가장 먼저 세워진 울기 등대가 나오고

등대 아래로 난 해변길을 걸어가면 대왕암의 생다른 모습을 감상할 수 있다

대왕암은 간절곶과 함께 해가 가장 빨리 뜨는 곳으로 동해안의 일출 명소로도 손꼽히며, 신라시대에

문무대왕의 왕비가 죽어서도 호국룡이 되어 나라를 지키겠다며 바위섬 아래에 잠겼다는 전설이 전해온다

대왕암 가는 길에 흐드러지게 핀 벚꽃 산책로

울기등대(蔚崎燈臺)

울기 등대는 일본이 1906년 2월에 이곳에 등간(燈干)을 설치하면서 ‘울산의 끝’이라는 뜻을 그대로 옮겨

러.일 전쟁시 군사목적으로 등대의 명칭을 울기등간(蔚崎燈干) 이라고 하였으며, 이곳 지명 또한 울기(蔚崎)라 불렀다

등대 주변에 해송이 자라나서 등대불이 보이지 않게되자 1987년 12월 기존 위치에서 50cm가량 이동하여

촛대 모양의 아름다운 등대를 새로 건립하고 기존의 등대는 등대 문화유산 제9호 및 등록문화재 제106호로

보존하고 있으며, 울기(蔚崎)라는 명칭이 일제의 잔재라는 의견이 대두되어 2006년 등대 건립 100주년을 맞아

지역주민의 의견을 수렴하여 울기(蔚氣) 로 변경되었다고 한다

울기 등대 안내판

새로 건립한 울기등대

문화유산으로 등재된 옛 등대

울기 등대를 지나 대왕암으로 내려서는데 바닷가라서 그런지 바람이 세차고 차갑다

대왕암의 안내판

대왕암의 전설

일산동의 울기등대가 있는 댕바위산 끝 海中에는 대왕암(땡 바위)이라 하는 큰 바위가 있다.

삼국 통일을 이룩했던 문무대왕은 평시에 항상 지의 법사(智儀法師)에게 말하기를

“나는 죽은 후에 호국 대룡이 되어 불법(佛法)을 숭상하고 나라를 수호하려고 한다”하였다.

대왕이 재위 21년 만에 승하하자 그의 유언에 따라 동해구(東海口)의 대왕석(大王石)에 장사하니

마침내 용으로 승화하여 동해를 지키게 되었다.

이렇게 장사 지낸 문무왕의 해중릉을 대왕바위라 하며 그 준말이‘땡 바위’로 경주군 양북면에 있다.

대왕이 돌아가신 뒤에 그의 왕비도 또한 세상을 떠난 뒤에 용이 되었다.

즉

문무왕은 생전에 삼국통일의 위업을 달성하였고 죽어서도 호국의 대룡이 되어

그의 넋은 쉬지 않고 바다를 지키거늘 왕비 또한 무심할 수가 없었다.

왕비의 넋도 한 마리의 큰 호국룡이 되어 하늘을 날아울산을 향하여 동해의 한 대암 밑으로 잠겨 용신이 되었다고 한다.

그 뒤 사람들은 그 대암을 대왕바위라 불렀고 세월이 흐름에 따라 말이 줄어 땡 바위라 하였으며, 땡 바위가 있는 산을

댕바위산이라 불렀다.

또 용이 잠겼다는 바위 밑에는 해초가 자라지 않는다고도 전해온다

대왕암 가는 길에서 바라본 현대중공업

대왕암 가는 길에 새롭게 다리가 놓여있다

대왕암(大王巖)

울기 등대가 있는 이곳은 송림으로 우거진 산으로 대왕바위산(大王巖山) 또는, 대양산(大洋山)이라고도 하며

이곳을 지키고 있는 문무대왕비의 넔이 호국용이 되어 문무대왕과 같이 동해를 지키다가 대왕암 밑으로

잠겨 용신(龍神)이 되었다 하여 그 바위를 대왕 바위라 불렀다

해초가 자라지 않는다는 대왕암

해는 서산으로 기울기 시작하고...

대왕암공원 주차장으로 되돌아와서 31번 국도를 타고 동해안 해안도로를

따라서 숙소로 정해둔 경주시 양북면 대번리 은하회타운으로 향한다

또 다시 마지막날 하루가 시작되고...

부지런한 해녀들은 이른 새벽부터 물질을 하고 있다

횟집앞 바닷가의 모습

낚시하는 부부...고기를 낚는건지 세월을 낚는 건지?

이름 아침에 날씨가 꾸무리하다... 전복죽으로 아침을 해결하고 근처에 있는 대왕암으로 향한다

31번 국도에서 바라본 대왕암의 모습

어제 들렸던 울산 방어진의 대왕암과 이곳의 대왕암... 처음와 본 사람들은 상당히 헷갈린다

경주시 양북면 봉길리 앞바다의 대왕암은 삼국을 통일한 신라 문무대왕의 수중릉으로 알려진 곳으로

삼국통일의 대업을 완수한 문무대왕은 통일 후에도 불안정한 국가를 걱정하여 죽어서도 나라를 지키고자

하는 마음에 자신의 시신을 화장하여 유골을 동해에 묻으면 용이 되어 나라를 평안하게 지키겠다고 했는데

문무대왕의 사후 유해를 경주의 낭산에서 화장한 후 양북리 앞 바다 큰 바위에 장례를 치렀고 사람들은

이를 ‘대왕암'이라고 불렀는데 더 자세하게 설명을 하면 경주시 양북면에 있는 대왕암은 문무대왕의

수중릉이고 울산 방어진에 있는 대왕암은 문무대왕 妃가 묻혔다는 전설이 서린 곳이다

문무왕은 재임 21년(681) 7월 1일 죽었고 10일 화장한 후 동해에 뼈를 안장해 장골(葬骨)한 것으로 되어 있다.

문무왕의 능이 동해 바다에 자리잡게 된 것은 그의 소원과 유언에 따른 것으로 문무왕이 삼국 통일 후 가장 골치를

앓았던 것이 시도 때도 없이 몰려와 백성들을 괴롭히는 왜구였다.

신라는 건국 당시 군사력이 약해 이 때 이미 왜구가 나타나 신라인을 괴롭혔다는 기록이 있다.

왜구가 이처럼 자주 침입하는데 반해 문무왕 후기가 되면 삼국통일의 주역이었던 김유신 장군이 돌아가는 바람에

국가 안보를 걱정하지 않을 수 없게 되었다. 문무왕이 죽은 후 용이 되어 나라를 지키겠다는 결심을 한 배경에는 이런 고민들이 있었다.

역사학자들은 문무왕 유언에 나오는 '고문외정(庫問外庭)'을 오늘날 낭산에 있는 능지탑으로 보고 있다.

따라서 문무왕 시신은 능지탑에서 화장한 후 열흘 정도 있다가 그 뼈를 가져다 대왕암에 모신 것으로 보면 된다.

이를 보여주듯 문무왕의 뼈가 자리 잡았던 장소로 알려진 대왕암 중심부에는 길이 3.7m, 높이 1.45m의 큰 바위가

남북으로 길게 누워 있는데, 평시에는 이 바위를 중심으로 동쪽에서 들어온 바닷물이 서쪽으로 빠져 나간다.

역사학자들은 이 바위가 왕의 장골 된 뼈를 덮었던 돌로 사용되었을 것으로 추정한다

31번 국도에서 바라본 어제 내가 묵었던 대번리(양북면 소재) 어촌의 모습

이곳은 시골이라 그런지 울산의 대왕암과는 달리 사람들도 없는 한적한 곳이다

관광객보다는 관광객들을 상대로 건어물을 판매하는 아낙네들이 더 많이 보인다

다시 차를 타고 근처에 있는 감은사지와 삼층석탑을 보러 간다

감은사지(感恩寺址:사적 제31호)

일연스님이 저술한 삼국유사에 의하면 문무왕(文武王)이 왜병을 진압하기 위해 역사를 시작했으나 중도에 죽자

그의 아들 신문왕(神文王)이 즉위해 682년(신문왕 2) 완성했으며, 금당의 기단 아래에 동향한 구멍을 두어 이곳으로

해룡이 된 문무왕이 들어와 서리도록 했고, 또 유서에 따라 골(骨)을 매장한 곳이 절의 앞바다에 있는 대왕암이라고 기록되어 있다.

절의 이름은 본래 나라를 지킨다는 의미에서 진국사였으나 신문왕이 부왕의 호국충정에 감사해 감은사로 고쳐 불렀다.

1960년과 1979~80년에 걸친 발굴조사를 통해 이탑식가람배치로 남북보다 동서 회랑의 길이가 길며, 양 탑의 중앙부

뒷면에 앞면 5칸, 옆면 3칸의 금당터가 확인되었고 금당의 바닥구조가 H자형의 받침석과 보를 돌다리처럼 만들고 그 위에

직사각형의 석재유구를 동서방향으로 깔아 마치 우물마루 모양으로 된 것은 〈삼국유사〉의 기록과 일치하는 것으로 매우 흥미롭다.

원래 앞면 8칸, 옆면 4칸이었던 북쪽 강당은 후대에 앞면 5칸, 옆면 4칸으로 고쳐 지은 것도 밝혀졌다.

감은사지 안내판

감은사지 동.서 삼층석탑(慶州感恩寺址東·西三層石塔:국보 제112호)

경주시 양북면 용당리감은사지에 있는 통일신라시대의 석탑으로 목탑의 구조를 단순화시켜 석탑 양식의

시원을 마련한 탑으로 높이는 각 13.4m이고, 동서의 쌍탑으로 조성되어 있는데, 양탑은 같은 구조와 규모로

되어 있으며 상하 2층으로 형성된 기단 위에 세워진 평면방형(平面方形)의 삼층석탑이다.

하층기단은 지대석(地臺石)과 면석(面石)이 같은 돌로 된 12장의 석재로 구성되어 있고, 각 면에는 양쪽

우주(隅柱: 모서리기둥)가 있는 외에 탱주(撑柱)가 3주(柱)씩 있다. 갑석(甲石)도 역시 12장의 석재로 짜여져

있으며, 갑석 중앙에는 호형(弧形)과 각형(角形)의 2단굄이 있다.

상층기단은 면석이 12장의 석재로 조립되어 있으며, 각 면에는 양쪽 우주가 있는 외에 탱주가 2주씩 있다.

갑석 중앙에는 각형의 2단굄이 여러 개의 석재로 구성되어 있다. 하층기단의 아래쪽 주위에는 일정한 너비의

탑구(塔區)가 마련되어 탑을 돌 수 있도록 하였다.

탑신부의 탑신(塔身)과 옥개석(屋蓋石)은 각 부마다 4∼8개의 석재로 구성되어 있고, 그 내부는 적심석(積心石:

표면석의 내부에 채워 다지는 돌)으로 메워져 있으나, 3층 탑신만은 석재가 하나인데 이것은 규격이 작은 원인도 있겠으나

사리장치를 하기 위한 방편으로도 볼 수 있다.

초층 탑신은 네 모서리의 우주와 그 사이의 면석들을 따로 만들어 맞추어 세웠으며, 2층 탑신은 각각 한쪽에

우주를 하나씩 모각한 판석 4장으로 조립되어 있고, 1장으로 조성된 3층 탑신에는 각 면 양쪽의 우주가 정연하다.

옥개석은 낙수면 부분과 받침 부분을 별개의 돌로 조성하되 각각 4장으로 짜여져 있다. 받침은 각 층 5단씩이며,

낙수면 정상에는 2단의 높직한 굄이 있고, 상륜부는 3층 옥개석 위에 1장으로 만들어진 노반석(露盤石)이 남아 있고,

그 이상의 부재는 없어졌다. 현재는 쇠로 된 찰주(擦柱: 탑의 중심기둥)가 노반석을 관통하여 탑신부에 꽂혀 있을 뿐이다.

노반 이상에 보이는 찰주의 높이가 3.5m, 그 이하로 제3층 옥개석의 중심에 꽂힌 부분이 약 1.3m이다.

이 찰주의 중간 부분에 가공한 흔적이 없는 것으로 미루어 상륜부는 모두 석재로 구성되어 있었던 것으로 믿어진다.

이 탑에서 주목되는 점은 각 부의 구성이 백제시대의 초기 석탑과 같이 많은 석재를 사용하고 있는 점인데,이것은

목탑의 양식을 충실히 계승한 것으로 목조건축에 있어서의 구조성(構造性)을 잃지 않고 있는 증거라고 할 수 있다.

또한 기단을 2단으로 한 새로운 형식을 선보여 이후 석탑의 시원양식을 잘 보여주고 있다.

동서의 두 탑 중 서탑은 1959년 12월에 해체, 보수되었는데, 해체 당시 3층 탑신의 상면 사리공

(舍利孔: 사리를 장치하기 위하여 탑재에 파 놓은 구멍)에서 사리장엄구가 창건 당시의 상태로 발견되었다.

사리공은 장경(長徑)을 남북에 두고 중앙보다는 좀 남쪽으로 기울어져 파여 있다. 사리공의 크기는 57㎝×29.5㎝,

깊이 29.1㎝이며, 평평한 바닥 북단 가까이에 직경 15㎝, 깊이 9.3㎝의 원형배수 구멍이 마련되어 있다.

이 사리공 속에는 사각형 금동사리외함, 집모양 금동사리내함, 그리고 유리로 된 사리병으로 구성되었는데,

이들 관계 유물은 조성 연대가 뚜렷하고 발견장소도 확실하여 보물 제366호(감은사지 서 삼층석탑 내 유물)로 지정되어 있다.

이후 1996년에 진행된 동탑의 해체, 수리 때에도 3층 탑신에서 서탑과 비슷한 사리장엄구가 발견되었으며, 2002년

보물 제1359호로 지정되었으며, 동탑 사리장엄구는 서탑과 마찬가지로 외함의 네 벽면에 사천왕이 표현되어 있으며,

내함에는 서탑과 달리 대나무 마디 모양으로 기둥을 세워 천개를 받치고 있다. 천개에 드리운 장식 끝에 누금기법으로

만든 무게 0.04g의 초소형 풍탁이 달려 있어 당시의 놀라운 금속세공기술을 엿볼 수 있다.

2006년 서탑은 다시 보수작업에 들어가 표면 오염물질 제거 등의 보존처리와 부재강화 처리, 3층 옥개석 해체, 수리 등의

과정을 거쳐 2008년 복원되었다

감은사지 동탑

감은사지 서탑

감은사지 금당터(金堂址)

금당을 금빛을 발한다는 집이란 뜻으로 부처님은 금빛을 발산하기에 부처님이 머무는 집이란 뜻이다.

따라서 금당은 사칠의 중심이 되는 법당을 통틀어서 칭하는 말로, 금당 즉, 법당은 어느 부처님을

모시느냐에 따라서 법당의 명칭이 달라지는데 석가모니불을 주불로 모시면 대웅전 또는 대웅보전이라

부르며 비로자나불을 주불로 모시면 비로전, 또는 대적광전, 대명광전이라 부르며, 아미타불을 주불로

모시면 극락전또는 무량수전, 미타전이라 부른다

그런데 어떤 부처님을 모셨는지 모르는 경우에는 그냥 금당이라고 부르는데

감은사지의 경우에는 어떤 부처님을 모셨는지 모르기에 그냥 금당이라고 부른다

이른 아침이라 그런지 관람객이라고는 달랑 우리밖에 없다...다시 차를 타고 골굴사로 향한다

929번 지방도로를 따라서 가는데 도로변의 공터에 야시장이 보인다

야읍리라는 곳인데 이곳은 주말에만 야시장이 선다고 한다

할머니들끼리 서로 흥정하는게 정겹기만 하다

봄이 오는가보다

이곳에서 엿과 칡즙도 사먹고 이것 저것을 구경하다가 골굴사로 향한다

골굴사(骨窟寺)

골굴사(骨窟寺)는 경주시 함월산에 위치한 사찰로서 선무도(禪武道)의 총본산으로「한국의 소림사」라는 별명이 있다

일주문 편액에는“含月山 骨窟寺”라고 써 있는데, 함월산(含月山·달을 품은 산)은 경주국립공원 토함산지구에 속하며

추령을 사이에 두고 토함산과 마주하고 있다

해동 제일의 지장보살 영험 성지로 약 1,500여 년 전 인도에서 온 광유 선인 일행이 경주 함월산에 정착하면서 골굴사와

기림사를 창건했다고 하며 이 중에서 골굴사는 광유스님 일행이 인도의 석굴 사원을 본떠서 석굴사원 형태로 조성한

국내에서 가장 오랜 된 석굴사원이다.

조선 중기 겸재 정선의 그림으로 볼 때 골굴사는 여러 석굴들 앞에 목조 전실을 만들고 여기에 기와를 얹은 형태이다.

조선 중후기에 화재로 소실된 상태로 방치되었다가 지금으로부터 약 70여 년 전 경주에 사는 박씨 일가가 상주하면서

다시 사찰로 만들었고, 1989년에 한 개인에게 매매되어 넘어간 상태였던 것을 당시 기림사 주지였던 설적운 스님이

매입해서 지금은 대한불교 조계종 제11교구본사 불국사의 말사로 등록되었다.

일주문을 지나 법당으로 가는 길은 꽤나 멀다

선무도의 도량답게 선무도를 연마하는 외국인들이 간간히 보인다

법당가는 길에서 만난 현호색

골굴사는 원효대사께서 입적하신 절로 알려져 있고 한국 불가의 전통 무예인 ‘선무도’의 총본산이다.

선무도는 불가의 전통 수련법으로 살생을 금지하는 계율에 따라 방어 위주의 동작이 주를 이룬다.

불교 탄압과 일제강점기를 거치며 승가의 선승들에 의해 비전되던 선무도를 양익스님이 체계화했다

양익스님의 제자로 현재 최고 고수인 적운스님이 골굴사의 주지를 맡으며 선무도가 한국과 불교문화를

알리는 역할을 톡톡히 하고 있다. 골굴사가 선무도의 수행도량으로 알려지면서 동양무술에 관심이 많은

사람들의 발길이 끊이지 않는다.

일주문이 있는 입구에서 선무도의 동작을 표현한 조형물들이 맞이한다.

오후 3시 30분이면 대웅전 앞 마당에서 선무도 공연이 펼쳐진다고 하는데

마치 중국의 소림사에 온 느낌이다

대적광전으로 가는 길은 멀기만 하다

골굴사 포대화상(布袋和尙)

당나라 명주 봉화현 사람으로 법명은 契此(계차)로 뚱뚱한 몸집에 얼굴은 항상 웃으며

배는 풍선 처럼 늘어져 괴상한 모습으로 지팡이 끝에다 커다란 자루를 걸러메고 다니는데,

그 자루 속에는 별별 것이 다 들어있어서 무엇이든 중생이 원하는대로 다 내어주어서 포대스님이라고 불렀다.

무엇이든 주는 대로 받아먹고 땅을 방바닥으로 삼고 구름을 이불 삼고서 어느 곳에서든지 벌렁 누워 태평하게

코를 골며 이 마을 저마을 돌아다니면서 세속사람들과 같이 차별없이 어울리면서 길을 가르치고 이끌었다.

연꽃과 같은 삶이었다. 그는 자연과 더불어 자고 깨었으며 자연과 더불어 행하였고 대자연으로 돌아간

걸림없는 대자유인 이었다

913년 3월에 명주 악림사 동쪽 행랑 밑 반석에 단정히 앉아서 "천백억으로 몸을 나누어도

낱낱이 참 미륵일세 항상 세인에게 나뉘어 보이건만 아무도 미륵임을 아는 이 없네

[彌勒眞彌勒 分身百千億 時時示時人 時人自不識]"라는 게송을 남기고 반석위에 단정히 앉은채로 입적하였다.

동아보살공덕기 제막상

내용은 이렇다

겨울에 태어나 새벽마다 스님 곁에서 예불을 동참하여서 동아보살이라 지었다.

‘세상에 이런 일이’란 티브이 방송코너를 장식한 것도 모자라 탑을 세워준 이유가 특이하다.

조선후기 때 전소된 폐사지 절을 지금의 주지스님이 대적광전을 세우려고 수행할 때에 동아보살은 업둥이로 들어왔다.

십이 년 동안 새끼를 낳으며 외국에 까지 강아지 분양을 한 게 큰돈이 되어 불사의 기초를 삼았다.

특이한 점은 살생을 금지하여 스님과 같은 수행을 했다는 거다. 전생에 인간이었나.

보통 강아지수명이 15년이라면 동아보살은 20년을 장수했다.

말년엔 치매와 중풍으로 고생하다 죽음을 예견했던지 가출하여 열흘 만에 주검으로 수습되었다. 스

님은 동아보살의 공덕을 높이 사면서 ‘다음 생에는 인간으로 태어나라’하며 49재까지 정성을 다해 지내주었다고 한다

동아보살 안내문

우측에 있는 건물은 이곳에 템플스테이 온 불자들의 요사채이다

골굴사 석굴사원과 마애불 안내판

골굴사는 불교문화가 번창하던 6세기경 서역(인도)에서 온 광유성인 일행이 석회암 절벽을 깎아

12처 석굴로 가람을 조성하여 법당과 요사로 사용해온 국내 유일의 석굴사원이다.

맨 꼭대기에 제작 연대가 정확하지 않은 높이 4m, 폭 2.2m 정도의 마애여래좌상(보물 제581호)이

조각되어 있고 골굴암의 주존불인 마애여래좌상의 천년 세월을 이어온 미소가 온화하다.

천장과 벽이 모두 돌이라 겨우 소나기만 피할 수 있는 석굴들이 칠성단, 약사굴, 라한굴, 관음굴로 불리며

일반 절과 같이 전각으로 이용되고 있다

골굴사 혈사의 모습

혈사로 오르는 좌측에는 골굴사 대적광전이 보이는데 저곳에서 매일 월욜만 제외하고는

오후 3시 30분에 선무도 경연대회가 열린다고 하는데 오전이라 보기는 힘들것 같다

골굴암 마애여래좌상(骨窟庵磨崖如來坐像:보물 제 581호)

경상북도 경주시 양북면 안동리 골굴암에 있는 통일신라시대의 불상으로 기림사(祇林寺) 골짜기에 위치한

골굴암에는 자연 굴을 이용하여 조성한 12개의 석굴이 있는데, 이 중 가장 높은 암벽에 불상이 새겨져 있다.

골굴암의 주존불로 동남쪽을 향한 암벽의 약 4미터 높이에 새겨져 있는데, 9세기 후반이라는 절대 연대가

밝혀진 축서사 석조비로좌나불좌상과 동일한 양식으로 눈·코·입의 처리에서 형식화가 뚜렷이 진행되고 있으며,

평판한 신체, 직선적인 신체 윤곽선, 얇게 빚은 듯한 계단식 옷주름, 무릎의 물결식 옷주름, 어깨의 V꼴 옷주름

등에서 9세기 후반의 불상 양식을 그대로 보여준다

마애불은 석질이 고르지 않아 무릎 아래가 떨어져나갔다

. 그리고 가슴과 광배 일부가 손상되었으나, 전체적으로

강건한 조각 수법을 보이며, 조선시대의 화가 정선(鄭敾)이 그린 「골굴석굴(骨窟石窟)」에는 목조 전실(木造前室)이

묘사되어 있지만, 지금은 보이지 않고 곳곳에 가구(架構) 흔적만 남아 있다.

소발(素髮)의 머리 위에는 육계(肉髻)가 큼직하게 솟아 있으며, 윤곽이 뚜렷한 얼굴에 반쯤 뜬 눈이 길게 조각되었다.

코는 크지 않지만 뚜렷하게 각이 져서 타원형의 눈썹으로 이어져 있다. 그 사이에는 백호공(白毫孔)이 큼직하게 표현되었다.

인중은 짧고 입술은 작고 두꺼운데 입가에는 잔잔한 미소가 감돌며, 오른쪽 귀가 떨어져나갔지만, 남은 왼쪽 귀는 길고 크다.

어깨는 거의 수평을 이루면서 넓다. 목과 가슴 윗부분은 손상되었다.

입체감이 두드러진 얼굴에 비하여 신체는 평면적이어서 신체의 조형성이 감소되어 있고, 옷은 통견(通肩)이며

옷주름은 평판(平板)을 겹쳐놓은 듯이 두 팔, 가슴, 하반신에서 규칙적인 평행선을 그리고 있다.

겨드랑이 사이에서는 V자형으로 표현되어 팔과 상체의 굴곡을 나타내고 있으며, 가슴 좌우에는 아래로 처진 옷깃이

보이며 옷깃 사이로 평행의 옷주름이 비스듬하게 표현되었다.

유난히 작게 표현된 왼손은 배 앞에서 손바닥을 위로 향하여 넷째 손가락과 엄지손가락을 맞대고 있다.

오른팔은 손상되었으나, 어깨에서 내려오는 윤곽선으로 보아 무릎 위에 얹은 듯하다.

암벽에 그대로 새긴 광배는 머리 주위에 끝이 뾰족한 홑잎의 연꽃을 배치하여 두광(頭光)으로 삼았다.

두광과 불신 사이에는 율동적인 불꽃무늬가 음각되어 있다. 대좌 부분은 마멸이 심하여 윤곽이 불분명하나,

구름무늬 같은 각선(刻線)의 흔적이 보인다

골굴암 관음굴

골굴암 관음굴 내부의 모습

산신당 여궁과 남근바위의 모습

우리나라의 전통 민족 신앙은 토속 샤머니즘이 주를 이뤘다.

대웅전 옆 남근바위와 산신당의 여궁에는 자손귀한 집안의 부녀들이 남근상을 참배하고 여궁을

깨끗이 청소한 뒤 판자를 깔고 그 위에 앉아 밤새 기도하면 소원 성취했다는 전설이 전해온다

산신당 여궁과 남근바위 안내판

골굴사 대적광전

법당에 참배하고 물한모금 마신 다음에 다시 길을 나선다

대적광전 삼존불

대적광전의 닫집이 아주 화려하다

비로자나불을 주존으로 석가모니불과 노사나불이 모셔져 있다

원래 계획은 근처에 있는 기림사도 들리기로 했는데 다른 분들은 절에 관심도 없고

법당까지 올라오지도 않아서 기림사 참배는 포기하고 경주시내를 관통하여 서울로

가기 위해 경주I.C를 빠져나와 서울로 향한다

'여행' 카테고리의 다른 글

| 초딩이 동창들과 신비의 섬 울릉도를 가다(1) (0) | 2019.06.04 |

|---|---|

| 비 때문에 망쳐버린 홍도와 흑산도 2박 3일 (0) | 2018.05.09 |

| Story가 있는 대마도 여행 1박 2일(2) (0) | 2018.02.01 |

| Story가 있는 대마도 여행 1박 2일(1) (0) | 2018.02.01 |

| 베트남 - 다낭. 후에, 호이안 여행(3) (1) | 2017.11.23 |