백두대간과 산경표

산경표의 백두대간 끝

산경표는 지리산에서 취령-황치-옥산.....으로 산줄기가 이어지고 취령부터 낙남정맥이 시작된다고 적고 있다

표를 보면 취령에서는 산줄기가 둘로 나뉘고, 그 하나는 황치로 이어지는 낙남정맥인데 다른 한 줄기는 안 보인다.

산경표의 원전이라고 보는 증보문헌비고-여지고-산천총설1에서 보면 그 한줄기는 梨山(이산)- 茅方山(모방산)-

河東府治(하동부치)로 이어지고 있고 이를 현대 지도에서 보면 삼신봉에서 하동의 구재봉으로 이어지는 산줄기다.

그러니까 낙남정맥의 시작은 영신봉이 아닌 삼신봉이 맞다.

그렇다고 삼신봉이 백두 대간의 끝은 아니다.

산경표의 정간과 정맥은 10대강을 위주로 생활권을 크게 구분하고 있고 그 가지 산줄기는 강의 크기나

산줄기의 길이에 상관없이 부.목. 군. 현 등의 치소를 향하고 있고, 옛 선조들은 산줄기를 면으로 이루어진

산 들의 연속으로 봤지 오늘날 우리들처럼 마루금으로 이어지는 선으로 보지 않았다.

그래서 지리산으로 표현되는 대간의 끝은 반드시 주봉인 천왕봉이어야한다는 것은 잘못이다.

그 끝은 삼신봉이 될수도 있고, 황장산을 거쳐 화개에 이르는 산줄기의 끝이 될 수도 있다.

산경표가 생활권과 밀접한 관계를 갖고 있다고 본다면 옛부터

경상도와 전라도의 경계가 산에서 강으로 바뀌는 곳 즉 화개가 끝이다.

호남정맥의 끝 백운산에 부기한 내용을 보더라도 섬진강너머로 지리산을 남북으로 마주보고 있다고

했으니 지금의 날라리봉(삼도봉)에서 황장산을 거쳐 화개로 내려오는 산줄기가 대간의 끝임이 분명하다.

그렇지만 지리산을 면이 아닌 선으로 이어간다면 대간은 영신봉에서 지리산 주봉인 천왕봉을 들려

문안인사드리고 되돌아내려와 삼신봉까지 가야할 것이다.

*신산경표는 산경표와 달리 산줄기 구분에서 생활권이란 요소를 제외했기 때문에 10대강을 구분하면서

내려온 산줄기가 그 끝에서 섬진강이나 낙동강 어느 하나에 치우치지 않고 대양을 향해 곧장 내려서는 노량을 그 끝으로 봤다

신 산경표의 저자 박성태님 자료 인용

‘산은 스스로 물을 가른다(山自分水嶺)’는 간단한 진리에서 태어난

백두대간(白頭大幹)은 백두산(2,750m)에서

지리산(1,1915m)까지 강이나 계곡을 건너지 않고

이어진 분수령의 연속된 산줄기다.

백두(白頭)는 백두산의 ‘백’자와 지리산의 다른 이름인

두류산(頭流山)의 ‘두’자를 따서 붙인

이름이고 ‘대간’은 큰 산줄기를 뜻한다.

역사적으로 살펴보면 백두대간이라는 이름은 신라말인 10세기 초에

도선이 지은 『옥룡기』에 처음 등장하고, 이 개념은 1769년(영조45년)경에

영암 신경준이 편찬한 것으로 알려져 있는 산경표『山經表 에 의해 완성된다.

산경표는 한반도 땅덩어리를 한강등 10대 강을 기준으로 해서

1대간,1정간, 13정맥으로 일목요연하게 정리하고 있다.

반면 현재 우리가 알고 있는 태백산맥, 소백산맥등 ‘산맥’ 개념은

20세기초 일본 지질학자인

고또분지로 논문에 의해 비롯되었고,

우리의 전통을 말살하기 위해 도입된 것이다

'新白頭大幹(終)' 카테고리의 다른 글

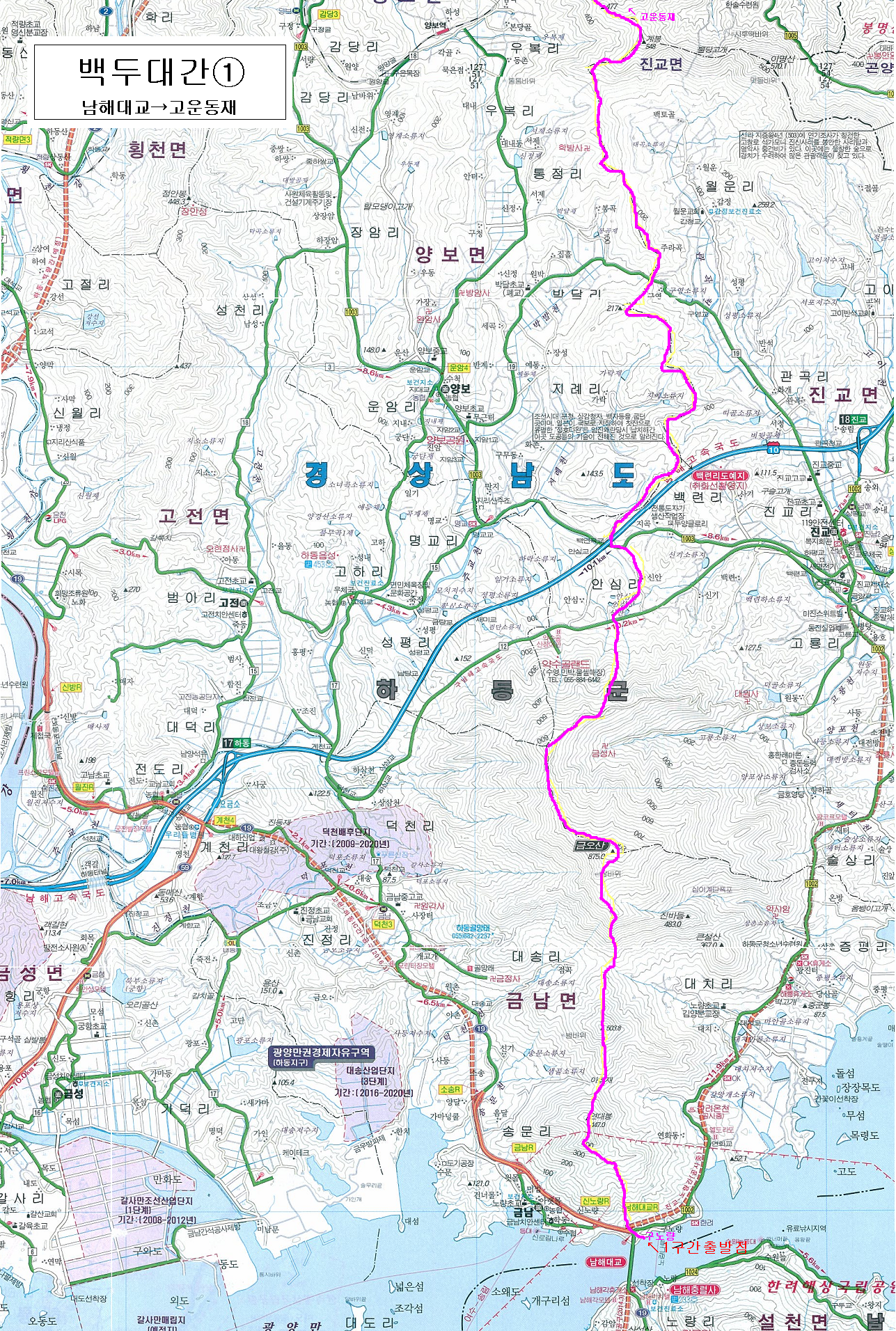

| 신 백두대간 제4구간 - 구영고개에서 노량대교까지 (0) | 2016.05.09 |

|---|---|

| 신백두대간 제2구간 - 고운동재에서 돌고지재까지 (0) | 2016.03.07 |

| 신백두대간 제1구간 - 거림골에서 고운동재까지 (0) | 2016.01.04 |

| '백두대간 우듬지'란 무엇인가? (0) | 2015.12.23 |