☞산행일자: 2022년 05월 07일

☞산행날씨: 흐린 날씨에 약간 덥고 미세먼지 심함...오후에 맑음

☞산행거리: 도상거리 20.2km+들머리 1.1km/ 9시간 35분소요

☞참석인원: 나홀로 산행

☞산행코스: 주곡리 버스 정류장-경부선 철길 암거-성황당 고개- 안부-무량산 갈림길-무량산

다시 갈림길-안부-조망바위-암봉-399m봉-415.3m봉-안부-398.5m봉-안부

378.7m봉-영동대학교 갈림길-무명봉-안부-372m봉-312m봉-안부-291.9m봉

고개-안부-274.2m봉-암릉-솔티재-243.5m봉-254m봉-옥천전공 묘-비탄고개

물탱크-215m봉-경주김씨 가족묘-안부-217m봉-221m봉-Y자 갈림길-시멘트 임도

245m봉-갈림길-안부-331.3m봉-282m봉-안부-278m봉-안부-237m봉-점말고개

322.3m봉-안부-폐묘-분통골 고개-229.7m봉-251m봉-256m봉-영산김공 묘-안부

235m봉-안부-279.7m봉-안부-278m봉-안부-209.5m봉-갈림길-213.5m봉-안부

268m봉-밀양박공 묘-묘지-290m봉-밀양박공 묘-261.1m봉-안부-283m봉-290m봉

314.4m봉-안부-260m봉 갈림길-안부-안부-은진송씨 종중묘-갈고개-묘향암-묘향암

139.8m봉-진천송공 묘-단양이공 묘-심천철교-심천교-초강/금강 합수점

☞소 재 지: 충북 영동군 영동읍, 용산면, 심천면

이번주는 계속해서 머리아픈 일만 생겨난다...40년을 生業으로 삼은 내 직업을 이제는

해야하나 접어야하나 하는 생각을 많이 한다...이 업을 접는다고해서 먹고 사는 일이야

걱정을 안해도 되지만 이걸 접으면 아침에 눈을 뜨면 출근할 곳이 없다는게 가장

두려워서 그런지 쉽게 엄두가 나질 않아서 많은 고민을 한다.

이번주는 일요일이 부처님 오신날이라 절에 가야 하기에 토요일에 산행을 하기로 하고

지난주 1구간을 했던 운곡(각화)지맥을 하기로 하고 금요일 오후에 인터넷에 들어가서 아침 6시에

청량리에서 영주로 가는 ktx열차표를 예매하려 하니 일요일이 초파일에다 어버이날이 겹쳐서

그런지 표가 매진이다.

이걸 어쩌나...머리도 아플겸 이번주 산행을 쉴까도 생각해봤지만 골치 아픈걸 잊어 버리기에는

無心으로 걷는 산행만큼 좋은게 더 있을까.

그런데 갑자기 가야할 곳이 생각도 나질않고 급하게 산행일정을 바꾸려니 공부해 둔 곳도 없다.

그러다가 생각한 곳이 초강(각호)지맥 마지막 구간이다.

이곳 산행을 하기 위해서는 충북 영동으로 가야하는데 영동이란 곳은 서울에서

직행으로 가는 버스는 없고, 열차는 무궁화호 밖에 서질 않는 곳이다.

여기서 고민이 생긴다...지난번 구간을 조금 더 줄여놨어야 했는데 체력 열세로 거리가 많이

남아있어 대중교통으로 가면 내 체력으로 한번에 끝내기에는 불가능하고 2번을 나눠서

가기에는 거리가 너무 짧아서 차량을 가져 가기로 하고 이른 시간에 잠자리에 들었지만

최근의 고민을 반영해 주듯이 좀처럼 잠을 이룰수가 없어서 이리저리 뒤척이다가

새벽 4시에 일어나서 차를 몰고 경부고속도로로 들어선다.

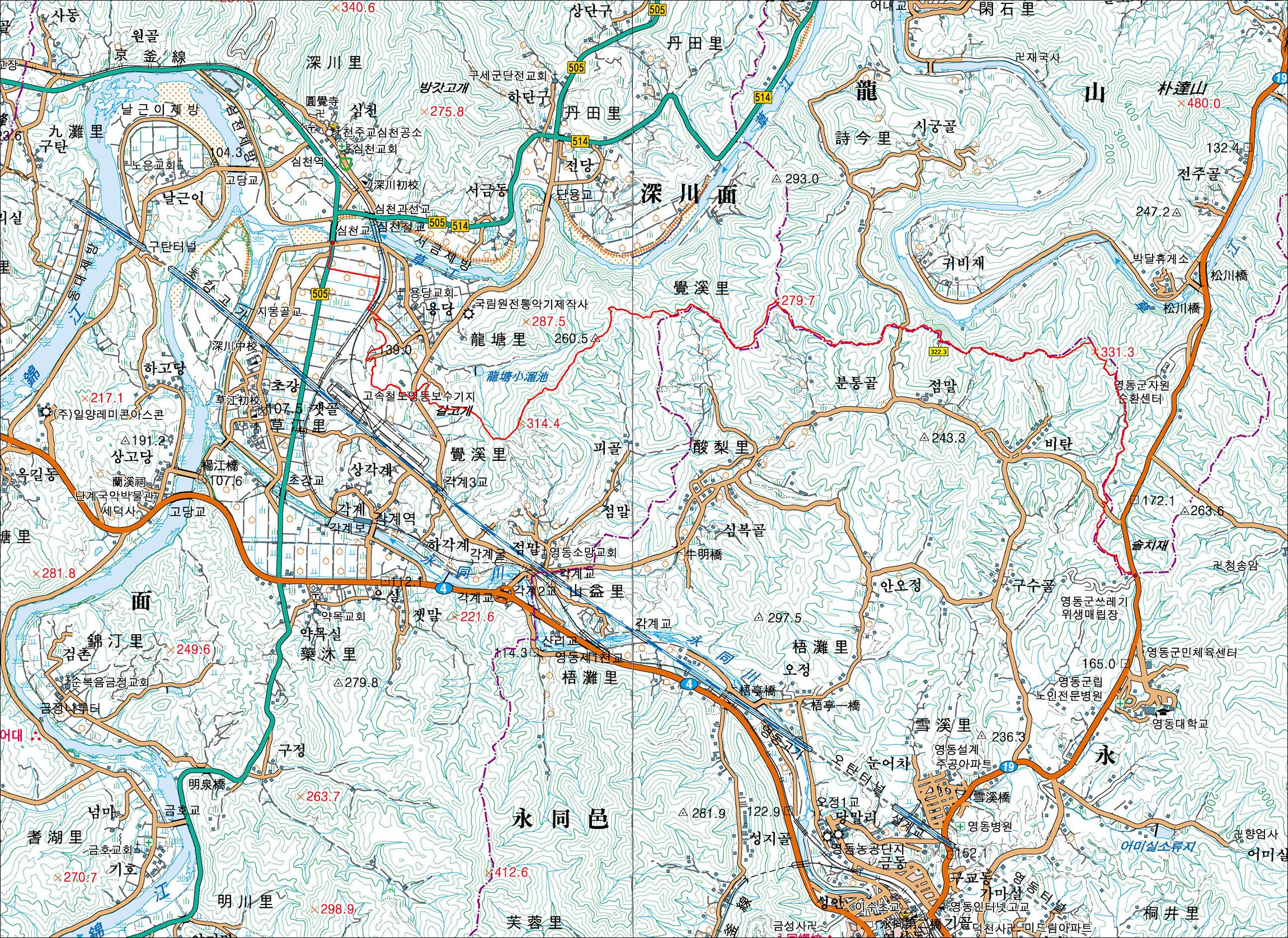

오늘 산행구간의 지도

심천교(07:10)

새벽 4시에 경부고속도로에 들어서서 달리는데 이른 새벽이라서 그런지 오랫만에 시원스레

악세레이터를 밟아더니만 기분이 상쾌하다...얼마 과속을 했는지 신탄진 부근에 있는 죽암휴게소에

도착하니 5시 15분 정도이다...이곳 휴게소에 들려서 점심때 먹을 김밥을 사러 했는데 김밥이

조금 있어야 온다고 해서 차에서 1시간 넘게 꿀맛같은 잠을 자고 김밥 하나를 사서 다시 출발하여

대전을 지나 옥천I.C를 빠져나와 옥천읍내를 통과하고 옥천군 이원면을 지나서 초강(각호)지맥

날머리 지점 근처에 있는 영동군 심천면 용당리에 있는 심천교에 도착하니 07시 10분이다.

심천교 다리를 지나니 용당리 버스정류장이 있고 정류장 뒤에는 차량 3대를 세울수 있는 주차장이 있다.

이곳에 愛馬를 세워두고 이곳의 대간과 지맥길을 걸을 때 자주 이용했던 택시기사에게

전화를 했더니만 15분정도만에 이곳으로 오기에 택시를 타고 들머리인 주곡리로 향한다.

3개월만에 다시 찾은 영동군 영동읍 주곡리

영동읍에 있는 주곡리(主谷里)는 산이 마을을 병풍처럼 두르고 있으며, 앞으로는 주곡천이 흘러나간다.

임야가 넓으며 밭 농사를 주로 하는 농촌마을이다. 자연마을로는 임실(주곡), 미륵댕이(미당, 미륵동),

산막골(산막곡), 새재(조현), 소막골(소막곡) 등이 있다. 미륵댕이는 옛날에 마을 어귀에 미륵이 서 있었다

하여 붙여진 이름이다. 산막골은 미륵댕이 서남쪽 산 골짜기에 있는 마을이다. 소막골은 산막 서쪽에

있는 작은 마을이라는 뜻에서 붙여진 이름이고, 백마산성에 얽힌 전설이 있다.

주곡리 미륵당(07:30)

주곡리 버스 정류장 앞에는 주곡리 미륵당이라는 표시석이 있다

지난 2월 13일에 3구간을 마쳤으니 3개월만에 다시 이곳을 찾은 셈이다.

택시기사와 작별을 하고 산행을 준비한다.

주곡리의 미륵당 옛터에는 어사소나무 또는 반소나무라고 하는 소나무가 있다.

이 소나무는 나무를 심은 정확한 연대는 알 수가 없으나 조선 말엽 어윤중(魚允中)이라고 하는

암행어사가 이곳이 서울과 부산의 중간지점이라는 의미로 심었다는 설이 있다.

산행을 시작하다(07:40)

지난번 3구간때는 경부선 철길 개구멍(암거)를 찾지못해 철도를 무단횡단하면서

개고생을 했는데 감나무 농장으로 이어지는 개구멍(암거)이 있어서 편하게 철길을 통과한다.

철길을 빠져 나오니 감나무 농장이 보이고...

사람은 보이지 않으나 라디오 스피커에서 흘러 나오는 뉴스가 들린다.

저 윗쪽으로 초강(각호)지맥 능선의 성황당 고개가 보인다

정겨운 다리를 건너는데 옛 추억이 어렴풋이 기억나게 만든다.

성황당으로 오르는 길은 지난 겨울 이곳을 내려올 때의 잿빛 풍경은 사라지고

신록의 계절인 오월답게 주위의 등로는 카멜레온처럼 완벽하게 녹색으로 변신해 버렸다.

베낭속의 라디오에서 흘러 나오는 음악을 들어면서 걷다보니 들머리인 성황당 고개에 도착한다

성황당 고개(07:58)

영동군 영동읍 주곡리와 봉현리를 있는 고개로 성황당의 흔적인 돌무더기가 보이고

봉현리쪽 아래에는 건물같은 곳이 보이나 나무에 가려져 육안으로는 확인이 잘 안된다

이곳부터 초강(각호)지맥의 마지막 구간 산행이 시작된다

성황당 고개에서 올라서 무량산으로 향하는 길에 산으로님의 반가운 흔적이 보인다

초반부터 급경사의 오르막길...급할수록 돌아가라 했던가?

심장에 과부하게 생기지 않게 아주 천전히 황소걸음으로 오르막길로 올라간다.

홀로 다닐때는 초반에 가급적 아주 천천히 걷는다...이제는 녹슬어가는 몸뚱아리가

예전처럼 고칠수야 없을 것 같고, 순응하면서 살아야지 우짜겠노

성황당재에서 7~80m 정도를 올라서니 폐묘지가 나오고 좌측의 편안한 능선으로 향한다

지맥길치고는 영동읍내가 가까워서 그런지 등로는 뚜렸하다

등로 주위에는 땅비싸리가 군락을 이루고 있다.

잠깐 사이에 목을 아플지경인데 이유를 모르겠다.

근데 내 몰골이 뭐야...걷다가 신발을 보니 신발과 바지가 송화(松花)가루가 범벅이다.

목이 아픈 이유가 여기에 있었구나

안부(08:12)

다시 오르막을 오르는데 등로는 골이 파여있어 걷기가 무척이나 힘이든다.

아마도 산악오토바이가 다닌 모양이다

낙엽이 수북한 등로로 올라서니...

갑자기 등로가 거칠어진다...하기사 지맥길이 野性을 잃어버리면 안되제.

지저분한 등로를 지나자 성터의 흔적처럼 보이는 돌무더기가 많이 보인다.

초강(각호)지맥과 이 근처에 있는 서화(장령), 갑천(식장)지맥을 걸으면서 유난히

산성의 흔적을 많이 만났다... 이곳도 삼국시대 봉화대 터가 있어 이곳이 신라와 백제의 접경지역이었음을

알려주는 역사적 흔적들이 남아있다는데 그 봉화터의 흔적이 어디 있는지 알 길이 없다.

성터의 흔적같은 돌무더기 위로 올라서니 무량산 갈림길의 등로가 나온다.

무량산 갈림길(08:25)

이곳에서 좌측으로 지맥길에서 살짝 벗어나 있는 무량산.

베낭을 벗어놓고 무량산으로 향한다

무량산 아래에는 스텐레인레스 의자가 보인다.

무량산(無量山:425.9m:08:28)

충북 영동군 영동군 영동읍 주곡리와 봉현리 회동리, 동정리의 경계에 있는 산으로

정상에는 표시석과 3등 삼각점과 예전에 봉화대가 있었다고 했는데 봉화대는

흔적도 안보이고 그 대신에 커다란 묘지 한 기가 정상을 지키고 있다.

무량산의 명물로는 울창한 송림지역과 연대미상의 절터 흔적이 곳곳에 있고 절터에는 부처님께

정한수를 올리던 샘터가 있어 지금도 등산객의 피로와 갈증을 푸는 휴식처가 되고 있다.

정상부근에는 삼국시대 봉화대 터가 있어 이곳이 신라와 백제의 접경지역이었음을 알려주는

역사적 흔적들이 남아있고 전망대에 서면 영동시가지가 한눈에 들어와 등산의 재미를 더해주고 있다.

특히 봄에는 진달래와 들꽃이 만발하고 여름에는 울창한 숲과 가을에는 발목까지 빠지는 낙엽과

겨울에는 하얀 눈꽃이 절경이어서 무량산의 사계에 반한 등산객의 발길이 끊이지 않는다.

무량(無量)이란 ‘가히 비유할 수 없을 정도로 많은 수’로 《화엄경》에 나오는 백이십 수(數) 중 한 수의 이름이다.

이 단어는 정토신앙(淨土信仰)의 근본이 되는 불교경전인 『무량수경(無量壽經)』에 등장하는 것으로

우리나라의 많은 산 이름중에 불교와 관련된 지명이 많은데 이 산도 그런 연유에서 나온 이름이 아닌지?

*정토(淨土)란 부처와 보살이 사는 곳으로, 번뇌의 구속에서 벗어난 아주 깨끗한 세상을 말함

봉화대 터의 흔적인가?...묘지 주위에는 땅비싸리가 많이 보인다

무량산 정상에서 회동리로 내려가는 길에 있는 이정표

인증샷...오늘 산행중에 가장 높은 산이며 유일하게 지명을 가진 산이다

무량산 정상 3등 삼각점(△영동303/1980재설)

땅비싸리(山豆根:꽃말:사색, 생각)

우리나라에는 3종의 땅비싸리속 식물들이 있는데 이중 땅비싸리가 가장 흔하며, 그외에 낭아초와

민땅비싸리(I. coreana) 등이 자라고 있는데 잎은 5~11장의 잔잎으로 이루어졌으며 꽃은 땅비싸리가

5~6월에, 낭아초가 7~8월에 연한 홍색으로 핀다.

잎과 꽃이 싸리나무와 비슷하여 이름에 ‘싸리’자가 붙었다. 땅채송화, 땅나리, 땅빈대, 땅귀이개처럼

식물명 앞에 ‘땅’이 붙으면 키가 작다는 뜻이다. 그러므로 『땅비싸리』는 ‘싸리나무를 닮은 키 작은 나무’라는

뜻이란다...인도에서는 20세기초까지 땅비싸리속 식물들을 심고 이들로부터 염료를 얻는 것이 아주

중요한 산업이었다. 그러나 현재는 합성된 인디고 염료가 자연산 인디고 염료를 대신하고 있다.

약으로 쓸 때는 탕으로 하거나 환제 또는 산제로 하여 사용하는데 주로 부인과 질환과 악성 피부염증을

다스리는데 효능이 있다고 한다

다시 갈림길(08:30)

로프가 설치되어 있는 내리막길로 내려간다

등로에서 바라본 영동읍내(永同邑內) 시가지의 모습

길동(吉洞), 계주(稽州), 영산(永山), 계산(稽山)으로 불리었으며, 군청 소재지인 영동읍에는 주곡천(主谷川)과

양정천(楊亭川)의 이수(二水)가 합류하여 영동천(永同川)을 이루고 있는데, 이 "二水"를 한 글자로 표기하면

"永"자가 되는데 신라시대 길동의 "吉"도 이두문에 따라 발음하면 "길=永"이 되며 본군의 명칭인

"永同"은 이 "二水"와 "吉同"에서 유래한 것이다.

신라 초에는 길동이라 불리어 오다가 통일신라 경덕왕 당시에 영동(永同)으로 고쳐 불렀다고 한다.

안부(08:32)

암릉구간이 시작된다.

우측으로 시야가 열리면서 조망바위가 나온다

조망바위(08:35)

등로 우측 아래로는 아침에 지나온 봉화재가 움푹하게 보이고 저 앞에 보이는 봉우리가

백마산이고 저 끄트머리 여인의 유두처럼 보이는 봉우리가 굴봉이구나.

요즘은 산에 오르며 의례 형식으로 만나는게 미세먼지이다...언제쯤 깨끗한 산을 볼 수 있을까?

암릉구간을 곡예하듯이 걸어간다

절터샘 팻말이 보이고...암봉으로 올라간다

암봉(08:39)

지나온 무량산을 뒤돌아 본다...흐린 날씨임에도 불구하고 더운지 땀을 많이 흘린다.

영동 시가지도 흐릿하기는 마찬가지이다.

영동하면 생각나는게 곶감, 포도, 와인일 것이다.

그리고 영동하면 가장 먼저 떠오르는 인물이 우리나라 3대 악성중에 한명인 난계 박연이다.

조선초기의 문신이자 음악가로 충북 영동에서 태어나 타계한 난계박연(蘭溪 朴堧:1378~1458)은

“국악의 아버지”라 불리웠으며 세종때 율관(동양에서 악률의 표준을 정하기 위해 만든 12개로 된 관)을

만들어 편경을 제작하는 등 조선초기 음악 정비에 지대한 공헌을 했으며 고구려의 왕산악, 신라의 우륵과

함께 우리나라 3대 악성으로 추앙받고 있다.

난계박연선생의 음악적 업적과 전통 국악을 계승 발전시켜 나가고 지역 문화예술 활동의 대중화,

국악의 교육장으로서의 활용을 통해 국악의 예술적 가치를 전수하고 국악의 본고장으로서의 면모를

갖추는데 노력하고 있으며 영동군 심천면 고당리에 난계국악박물관이 있다.

계속되는 암릉구간이지만 등로는 제도권 일반등로인지 길은 아주 좋다.

399m봉(09:42)

병풍처럼 둘러처진 암릉구간이 좌측으로 이어진다

안부에서 우회하는 등로가 보이지만 직진의 암릉구간으로 향한다

암릉구간으로 올라간다

족보가 있는 415.3m봉으로 올라간다

앙증맞은 돌탑이 있는 415.3m봉에 도착한다

415.3m봉(08:50)

415.3m봉에서 내려가는데도 산악오토바이가 다녔는지 등로가 많이 패여있다.

안부(08:53)

우측으로 절터샘 0.1km라는 팻말이 보이지만 초반이라 식수도 필요하지 않아 그냥 직진으로 올라간다.

무량산 주변에는 예전에 사찰이 많았다고 하며 절터에는 부처님께 정한수를 올리던 샘터가 있었다는

기록이 있다.

암릉구간을 올라간다

완만한 능선으로 올라간다

398.5m봉(09:00)

정상에는 묘지가 있는데 봉분은 보이지 않는구나.

내리막길로 내려간다

등로는 보이지 않고 내가 길을 만들어서 내려간다

안부(09:03)

글씨가 전혀 안보이는 이정표와 스테인레스 의자가 보인다.

우측 아래로는 절터샘에서 올라오는 희미한 등로가 보이고, 좌측으로는

어미실 소류지(저수지)로 가는 길이고 지맥길은 영동대학교 방향으로 이어진다

영동읍 설계리에 있는 어미실(왜미실, 에미실)은 물고기의 꼬리부분을 의미하며, 붙혀진 지명이다.

직진의 뚜렸한 등로를 따라서 맥길을 이어간다

무명봉에서 좌측으로 꺽어진 다음에...

안부를 지나서...

다시 능선으로 올라간다

378.7m봉(09:10)

378.7m봉에서 좌측으로 꺽어져 내려간다

영동대학교 갈림길(09:13)

편안한 등로를 따라서...

암릉구간을 지난다

무명봉(09:15)

내리막길로 내려가니 커다란 물푸레 나무들이 군락을 이루고 있다.

등로는 아주 좋다.

좌측 아래에 있는 영동대학교의 등산로인 모양이다

완만한 안부로 내려간다

안부(09:21)

암릉구간을 지나고...

낙엽이 푹신한 오르막길로 올라간다

372m봉(09:29)

등로는 산악오토바이의 상처가 너무 심하다

급경사의 내리막으로 내려서는데 미끄러운 갈림길이 나오고 좌측으로 이어간다

평탄한 능선으로 내려간다

등로에는 관절염(화농성관절염), 두통, 비염, 산후복통, 습진, 요통에 효험이 있다는 백선이 滿開를 준비한다

312m봉(09:36)

평탄한 길만 나오면 범여의 몽류병이 도질까 봐서 암릉구간을 나온다.

자연이 인간에 대한 배려가 그저 고맙기만 하다...하물며 자연이 인간을 이렇게

배려하는데 인간들은 왜 상대방에 대한 배려는 커녕 그저 상대방을 죽이기 위해서

안달복달을 하는지 모르겠다...작금의 정권 교체과정을 보면서 씁쓰레함이 앞선다.

배려(配慮)...오늘도 산이란 스승에게 한가지를 배운다

안부(09:39)

안부 우측으로는 영동읍 봉현리 음지말 방향으로 내려가는 뚜렸한 등로가 보인다.

마을 이름을 봉현이라 한 것은 조선시대에 가장 중요한 통신시설이었던 봉화대(烽火臺)가

있었던 산 밑 동네이기 때문이며, 봉우재나 봉화현이라 한 것도 같은 의미이다.

양지말은 봉우재 북쪽 양지에 있는 마을이고, 음지쪽에 있는 마을은 음지말이라 부른다.

잔뜩 흐린 날씨에 간간히 능선 아래에서 불어주는 시원한 바람이 발걸음을 가볍게 한다

완만한 오르막으로 올라간다

291.9m봉(09:44)

국립지리원의 지도와 준.희선생의 산패와의 고도 차이가 꽤나 많이 나는구나

예쁘게 핀 애기똥풀

부처손이 군락을 이루고 있는 너럭바위 구간을 지난다.

예전에 이곳이 바다였나?...암릉은 자갈을 반죽해논 듯 보이는 역암이다.

*역암(礫岩)은 모래보다 알갱이가 더 굵은 자갈로 이루어진 암석이다

갈림길이 나오고 좌측의 내리막길로 내려간다

산악오토바이가 등로를 아예 고랑으로 만들어 버렸다.

내리막길로 내려서니 넓은 공터가 있는 고개가 나온다

고개(09:49)

좌측의 영동대학교쪽에서 우측의 봉현리쪽으로 넘어가는 고개인데 예전에는 자동차가

다닐만큼의 넓은 임도가 지나가고 있으나 봉현리쪽은 넓은 임도가 보이나 좌측은 아예 길이없다

좌측의 절개지로 올라서니...

선답자들의 흔적들이 바람에 심하게 흔들린다

조그만 봉우리를 내려서니...

예전에 서낭당이 있었는지 돌무더기가 있는 안부가 나온다.

안부(09:54)

암릉구간을 지나니 너럭바위 형태의 암릉구간이 시작되고 맥길은 우측으로 이어진다

너럭바위를 지나니 시야가 열리고...

맞은편에는 백마산과 천지봉, 굴봉이 보이나 미세먼지로 인해 모든게 오리무중이다

자갈길처럼 보이는 등로를 따라서 올라간다

274.2m봉(09:56)

암릉으로된 274.2m봉에서 90도 좌측으로 꺽어져서 내려간다

잔디가 전혀없는 대머리 묘지를 지나서...

갈림길이 나오고 직진길로 향한다

암릉(09:59)

능선 우측으로는 초강 너머에 있는 박달산이 보인다

바로 아래에는 19번 도로가 지나가는 솔치재가 보이고 그너머로 벌목지가 보이는데 가야할 지맥 능선이다.

좌측으로는 지금은 유원대학교로 이름이 바뀐 영동대학교 교정이 보인다

솔치재에 있는 이동통신탑의 모습

너럭바위 아래로 내려간다

묘지가 있는 끄트머리로 내려가니 19번 도로가 지나가는 솔치재가 맥길을 끊어놨다.

좌측으로 내려서면서 맥길을 이어간다

솔치재 내려가는 길에서 만난 은난초(꽃말:총명)

은빛꽃이 핀다고해서 은난초라 부르는데 내가보는 은난초는 순백색같은 느낌이다.

난초는 사람들에게 가장 사랑받는 식물 중 하나로 예로부터 관상용으로 많이 재배되어 품종이 아주 많다.

전 세계에 약 700속 2만 5,000종이 알려져 있고, 한국 자생종도 39속 84종이나 된다.

외떡잎식물 중 가장 진화한 식물로 특히 꽃이 아름답고 향기가 좋다.

『삼국유사』 〈가락국기〉에 보면 가야의 시조인 김수로왕이 부인인 허황옥을 맞이할 때 난초로 만든

차와 술을 대접했다는 기록이 나오고 사군자라고 해서 문인들이 자주 그렸던 그림 소재로 인기를 끌기도 했다.

우리나라 야생난은 화려하지는 않지만 매우 고상한 느낌을 주곤 해서 서양난보다 귀한 대접을 받는다.

그러나 그만큼 구경하기도 쉽지가 않다.

야생난을 크게 분류하면 새우난, 은난초와 금난초, 복주머니란, 타래난초, 자란 등이 있는데,

이 중에 은난초는 꽃이 은빛이고 금난초는 꽃이 황색으로 구분된다.

또 금난초는 꽃받침 길이가 1.4~1.7㎝인 반면, 은난초는 1㎝ 이하이다.

솔치재(松峙:210m:10:06)

영동군 영동읍 설계리와 용산면 율리의 경계에 있는 고개로 영동읍내에서 영동I.C로 이어지는

19번 국도가 지나가는 곳으로 우측의 용산면쪽에는 소공원이 조성되어 있고 (솔티재)표석에는

영동읍과 용산면의 경계를 표시해놨는데 범여는 그쪽으로 넘어가기 귀찮아서 이동통신탑쪽으로 올라간다

지명의 유래는 좌측의 영동읍 설계리 솔티마을에서 따왔는데 솔티는 소나무가 많아서 붙여진 이름이다.

솔치재에서 바라본 영동읍 설계리(雪溪里)쪽의 모습

설계리는 본래 영동현 현내면 목적리(目赤里)지역으로 1909년에 영동군 군내면 구수동(九水洞)과

목적동 으로 나뉘었다가 1914년 행정구역 통폐합 때 구수동, 목적동, 어미곡(魚尾谷)을 병합하여

구수동(구수골)과 목적동의 뜻을 따서 설계리라 명칭 하여 영동면에 편입시켰다.

설계리로 명칭 되는 과정에서 일제는 큰 오류를 범하였는데 목적동의 ‘눈[目]자’를 ‘눈[雪]자’로 잘못

표기하는 실수를 저질러 마을의 이름이 유래와는 전혀 관계가 없는 다른 명칭인 설계리로 불리게 된 것이다.

설계리의 자연부락인 눈어치(누어치, 목적동)는 ‘물고기의 혈’로서 ‘눈의 언저리’라 하여 붙여진 이름이고,

어미실(왜미실, 에미실)은 물고기의 꼬리부분을 의미하며, 눈어치 북동쪽에 위치한 구수동(구수골)은

아홉 골짜기의 물이 이곳에서 합쳐진다고 하여 유래된 이름이다.

이동통신탑으로 오르는 도로에서...

우측으로 올라서니 등로는 잘 안보이나 선답자들의 흔적들이 많이 보인다

등로가 보이지 않는 능선으로 올라서니 뚜렸한 등로가 나온다.

갑자기 하늘에 먹구름이 잔뜩 끼어서 금방이라도 비가올 것 같은 분위기지만

조금씩 불어오는 바람이 오랜 산행 경험으로서는 비가 올것 같지는 않다.

이곳에서 베낭을 내려놓고 물 한모금 마시면서 약간의 휴식을 취한다

다시 길을 떠난다

오늘은 최근의 몸뚱아리 컨디션으로 봐서는 엄청나게 고생할 줄 알았는데

아직까지는 생각보다 수월하게 산행을 진행했고, 나를 괴롭혔던 수술 부위의

통증은 전혀없다

녹음에 휩싸인 등로는 잘 안보이나 그런대로 걸을만하다

243.5m봉(10:20)

암봉으로 되어있고 바로 아래에는 엉퀑퀴꽃 하나가 외로이 피어있는 달성서공 묘지가 있다

243.5m봉 아래에 있는 달성서공 묘지...봉분은 다른곳으로 이장했고 상석만 있다

243.5m봉에서 좌측으로 내려간다

안부로 내려섰다가 다시 완만한 오르막으로 올라간다

254m봉(10:24)

우측으로 내려가니 묘지가 나오고 2시 방향으로 선답자들의 시그널이 많이 걸려있다.

반갑습니다

내리막길 등로에는 묵묘들을 자주 만난다

다시 희미한 등로를 따라서 내려가니...

또다시 묘지를 만나고...

이 지역은 토양이 마사토 지역이라 잔디가 살수있는 토양이 아닌지

유난히도 대머리 묘지(?)를 자주 만난다

묘지 주위에는 부드러운 참취들이 많이 보이기에 잠시동안 손맛을 본다

참취를 채취하면서 내려서니 묘비가 있는 묘지가 보인다

춘정거사 옥천전공 묘(10:33)

옥천전공 묘지에서 내려서니 영동읍에서 심천면쪽으로 지나가는 2차선의 6번군도가 나온다.

비탄고개(飛灘峴:10:34)

영동군 영동군 오탄리 비탄마을 윗쪽에 있는 고개로 영동읍에서 심천면으로 가는 2차선의 6번 군도가

지나가고 있는데 지명의 유래는 마을 앞 개울 밑에 깔려있는 암석이 마치 고기가 여울을 오르는

형상이라 하여 비탄(飛灘)이라 하였는데 지대가 비탈지고 오목해서 붙여진 이름으로, 임진왜란 때

많은 사람들이 이곳으로 피난하였다고 하며, 고개의 이름은 비탄마을에서 따왔다.

비탄고개에서 바라본 비탄마을쪽의 모습

이곳에서 보이는 비탄마을쪽으로 가야 하는데 공부를 하지않고 급하게 지맥길의

행선지가 바뀌어 우측의 휀스방향으로 가는 바람에 생각보다 시간이 많이 지체됐다

우측의 휀스 뒷쪽의 절개지로 향한다

내발로 기다시피 미끄러운 절개지로 올라간다

힘들게 절개지로 올라서니...

묘지가 나오고...

뚜렸한 등로가 나오고 잠시후에 직진으로 향하는 뚜렸한 등로를 버리고...

좌측으로 내려서니 넓은 임도가 나오고 좌측 아래에 감나무밭이 보인다.

비탄고개에서 비탄마을로 내려갔다가 농가가 보이는 저곳으로 올라와야 하는데

공부를 안하고 급하게 맥길을 변경하는 바람에 비싼 수업료를 치른 셈이다.

비탄고개에서 감나무밭옆 농로로 올라오는 넓은 임도를 만나서 맥길을 이어간다

물탱크(10:45)

물탱크 좌측 아래에는 나와 같은 종씨(宗氏)인 경주김씨 가족묘가 보인다

사람이란 성인이든 악인이든 지위고하를 막론하고 이 세상에 왔다가는 반드시 저 세상으로 가는법

석가도 갔고, 공자, 예수같은 聖者도 죽음이란 것을 극복하지 못하지 않았던가.

부처님께서 이 세상에 태어나자마자 사방으로 일곱 걸음을 걸은 뒤 天上天下唯我獨尊이라 했다.

즉 말해서 천지간에 자기가 가장 존귀한 존재라고 했는데 요즘 우리나라의 자살율이 전 세계에서

최고라고 한다...그건 자기를 존귀하지 않는 존재라고 여기기 때문이다.

그러기 위해서는 남이 아닌 자기 자신을 위해서 살아야만 한다.

호주머니에 있는 돈도 쓰야 내 것이고, 맛있는 음식도 내가 먹어야 내 것이다

등로에서 바라본 비탄마을의 모습

비탄리는 아늑하고 평화로운 마을로 선조들께서 조선중엽에 난을 피해 터전을 마련한지 400여년이

지나는 동안 열악한 입지조건을 강인한 자립정신과 협동심으로 극복하여 교통, 식수 등 타 마을에

부럽지 않는 편리한 생활환경을 조성하였다.

특히 일제에 의해 민족문화가 말살될 위기에 처한 암울했던 시절에도 굴하지 않고 마을입구에 개량 서당을

세워 우리 글과 역사를 가르치는 등 민족정신을 계승하는데 앞장섰으며 마을에서 배출된 많은 인재들이

민주주의의 기초인 영동읍 의회의원, 초등학교 교장 대학교수 등 각계에서 활약하기도 하였다.

마을주민들은 근검절약을 생활화하여 60년대에는 영동에서 가장 모범 마을로 70년대에는 품질 좋은

연초생산 80년대에는 과수로 전환하여 높은 소득을 올렸으며 오늘에는 전국 제일의 명품 포도를 생산하기

위하여 심혈을 기울이는 자립마을로 성장한 마을이라고 한다

비탄마을 보이는 곳을 지나니 또 묘지가 나오고 우측의 가장 자리로 맥길을 이어간다.

늦둥이 보라색 제비꽃

안부를 지나서 완만한 능선으로 올라간다

215m봉(10:45)

215m봉 아래로 내려서니 맥길 가운데 묘지들이 도열해 있다

경주김씨 가족묘(10:47)

안부(10:50)

우측의 묘지로 이어지는 뚜렸한 등로를 버리고 등로가 잘 안 보이는 직진으로 향한다

완만한 오르막길로 올라서니 등로 가운데 파이프가 지나가고 있다

능선을 지나고...

묘지가 보이고 우측으로 이어지는 사면길을 버리고 묘지 뒷쪽으로 올라간다.

217m봉(10:53)

봉우리 아래로 내려오니 또다른 묘지가 보이고...

조금전에 헤어진 사면길을 다시 만난다.

221m봉(10:56)

Y자 갈림길(10:58)

독도에 상당히 주의해야 할 구간이다.

우측으로 뚜렸한 등로가 보이나 지맥길은 좌측인데 숲에 가려져 잘 안보인다

숲을 헤치고 내려서니 뚜렸한 등로가 보이고 선답자들의 시그널이 걸려있다.

숲을 헤치고 내려서니 시멘트 임도가 나온다

시멘트 임도(11:03)

좌측의 시멘트 도로가 있는 쪽은 영동읍 오탄리 비탄마을로 이어지고

우측으로는 임도가 끊겨있고, 용산면 율리방향인데 아랫쪽은 영동군 자원순환센터가 있다

임도를 가로질러 직진 능선으로 올라선다

등로는 상당히 거칠어지면서 本色을 드러내기 시작한다

나뭇가지 사이로 보이는 영동군 자원순환센터

먹구름 사이로 햇빛이 조금씩 보이기 시작한다

245m봉(11:08)

갈림길(11:12)

뚜렸한 임도는 좌측 아래로 내려가고 맥길은 직진의 희미한 능선으로 이어진다

멋쟁이 소나무 한 그루를 만나고...

안부(11:21)

좌측의 뚜렸한 사면길을 버리고 낙엽으로 인해서 보이지 않는...

직진 능선으로 올라간다

능선에 올라서니 최근에 한듯한 벌목지가 보인다.

331.3m봉(11:28)

가야할 능선의 모습

벌목 개활지 능선으로 이어지는 지맥 능선

오늘 걸어야 능선이 보이기 시작한다

282m봉(11:32)

바람이 심하게 불어대나 그리 춥지는 않다.

점심식사(11:32~48)

죽암휴게소에서 사온 참치김밥으로 점심을 해결하고 약간의 휴식을 취한다

다시 길을 나선다.

백두대간 삼도봉에서 민주지산, 각호산, 천만산으로 이어지는 초강(각호)지맥 능선이 흐릿하게 보인다.

잠시후에 가야할 322.3m봉이 멋진 모습으로 홀로가는 산꾼의 눈을 호강시켜 주는구나

벌목을 한 후의 개활지에는 편백나무를 조림해놨다

안부로 내려간다

간간히 만나는 덜컹나무꽃 또한 독립군(나홀로 산행)을 응원한다.

그러기에 홀로 걸어가는 이 산길이 외롭지가 않다

안부(11:53)

개활지 아래로는 영동읍 오탄리 점말마을로 이어지는 도로가 보인다

오르막으로 올라간다

백두대간 삼도봉에서 밀목재, 석교산, 황학산으로 이어지는 대간 능선도 흐릿하게 보인다

278m봉(11:56)

278m봉을 내려서면서 살짝 우측으로 꺽어져 내려서는데 등로가 상당히 미끄럽다

묘지기 보이고 능선으로 내려간다

안부(12:06)

아카시아꽃 향기가 코끝을 자극한다

237m봉(12:15)

내리막길로 내려서니...

스테레스 물탱크가 있는 점말고개로 내려선다

점말고개(12:18)

영동읍 오탄리 점말에서 초강의 강가로 이어지는 고개로 최근에 만든듯한 물탱크가 보인다.

지명의 유래는 점말마을 윗쪽에 있는 고개라 부르며 점말은 예전에 옹기점이 있었다 하여 생겨난 지명이다

완만환 오르막으로 오른다

겨우내 숨고루기 후에 얼굴을 내밀고 있는 노루발꽃

갑자기 급경사가 시작되면서 암릉구간이 시작된다

계속되는 빡센 오르막길...여태껏 지나온 등로중에서 가장 힘이드는 곳이다

초강 너머에 있는 박달산(480.5m)이 나뭇가지 뒷쪽으로 숨어 버렸다.

한참 더 거친 숨을 몰아쉬면서 능선으로 올라간다

초강이 보이고 박달산은 뭣이 그리도 수줍은지 새색시처럼 나뭇가지 얼굴을 감추고 있다

능선에 올라서서 숨을 한번 크게 내쉰다.

정상인 322.3m봉은 좌측으로 살짝 벗어나 있어 그곳으로 올라간다

322.3m봉(12:37)

다시 갈림길로 되돌아 온 다음에...

급경사의 내리막길로 내려간다

내리막길로 내려간다

안부(12:39)

오름길 내내 숨어있던 박달산이 이제서야 얼굴을 보여준다.

박달산(朴達山, 480.5m)은 영동군 용산면 율리와 한석리에 걸쳐있는 산으로 박달산에 대한 지명

유래는 정확치 않는데 다만 조선시대 지리지와 고지도에 박달산 혹은 박달라산으로 기록되어 현재에 이르고 있다.

세종실록지리지에 “봉화가 1곳이니, 현 북쪽의 박달산이다. 동쪽으로 황간 소이산에, 서쪽으로 옥천 임내의

이산현 현이산(懸伊山)에, 북쪽으로 청산 덕이산(德伊山)에 응한다.”라는 기록이 있다.

신증동국여지승람에 “박달산은 고을 북쪽 14리에 있다.”라고 기록하고 있고, 박달산 봉수에 대한 기록이 있다.

여지도서에 유사한 내용과 함께 박달라사(朴達羅寺)라는 사찰도 언급하고 있고 해동지도에 박달라산 봉대가,

대동여지도와 1872년지방지도에 박달산이 기록되어 있다. 20세기 초반 문헌인 조선지지자료에도 표기자

변화 없이 “박달산은 북일면 풍천리에 있다. 북이면 어천리 신자촌 앞에 있다.”고 기록되어 현재에 이르고 있다.

한국지명총람에는 박달산(朴達山)’이 기록되어 있다.

박달산 아래로 흐르는 초강이 귀비재 마을을 휘감고 있는 모습이 마치 영월에 있는

한반도 지형을 연상케하는 것은 이 범여만의 생각일까?

구비재 또는 구대동이라고도 부르는 귀비재 마을...이 마을 사람들은 귀비대라고 부른다

마을앞에 있는 초강천에서 곧잘 거북이가 기어나와 구비재, 구비동, 귀비동(龜飛洞)이라

부른데서 마을 지명이 유래되었다고 한다

우측 아랫쪽은 초강으로 이어지는 천길 낭떠러지이다

암릉구간 아래로 내려간다

초강에서 불어오는 강바람이 땀에젖은 산꾼의 몸뚱아리를 한결 홀가분하게 해주는구나

매주마다 자연을 혜택을 받으면서도 난 자연해게 해주는게 없으니 늘 미안하기만 하는구나

펑퍼짐한 능선에서 우측으로 내려간다

살짝 우측으로 꺽어져 내려간다

폐묘(12:50)

오늘 구간에 만나는 亡者들의 보금자리는 한결같이 대머리인데...잔디가 살 수 없는 마사토가 문제인 모양이다

폐묘를 지나니 철조망이 길을 막고 철조망을 넘어니 1차선의 도로가 나온다.

분통골 고개(12:55)

영동군 영동읍 산이리 분통골에서 용산면 시금리 시궁골로 넘어가는 고개로

아스팔트 포장의 1차선 도로에 이동통신탑과 반사경이 보인다.

지명은 좌측 아래에 있는 분통골 마을에서 따온듯 한데 분통골에는 세종대왕을 도와

훈민정음(訓民正音)을 창제한 신미대사(信眉大師:1403~1480)의 출생지로 유명하다.

신미대사는 속명은 김수성(金守省)으로 어려서 부터 두뇌가 총명하여 하나를 배우면 열을 알았는데

글을 읽어 집현전 학사로 왕의 총애를 받았으나, 벼슬에 마음이 없고 불가(佛家)에 뜻이 있어 자칭

신미(信眉)라 하여 머리 깍고 스님이 되었다.

분통골 고개에서 바라본 용산면 시금리(詩今里) 시궁골쪽의 모습

시궁골은 예부터 철이 많이 났다 하여 지어진 이름이다.

분통골 고개를 가로질러 숲속으로 들어간다

등로는 뚜렸하다

우측으로 사면길이 있지만 229.7m봉이 있는 직진으로 올라선다

229.7m봉(12:58)

229.7m봉 정상에서 좌측으로 내려간다

노간주 나무들이 군락을 이루고 있는 곳에서 오르막으로 올라간다

251m봉(13:04)

완만한 오르막길

살다살다 이리 편한 맥길도 걸어본다...올망졸망한 봉우리인데 고도차가 거의 없다

256m봉(13:06)

저 멀리 보이는 저곳은 작년 늦겨울에 걸었던 서화(장령)지맥 능선인 듯 싶다

256m봉 아래로 내려서니 위에서는 몰랐는데 256m봉 아래로 내려서니 암봉이다

좌측 아래로 내려간다

낙엽이 수북한 편한 능선으로 내려간다

영산김공 묘(13:09)

묘비만 있고 봉분이 파헤쳐 있는걸로 봐서는 아마도 이장을 한 묘지인 듯 싶다.

조금을 더 내려서니 이장을 한듯한 또다른 묘지가 나오고...

희미한 맥길을 따라서 우측으로 내려간다

잠시후에 뚜렸한 등로를 만난다

안부(13:16)

안부를 가로질러서 능선으로 올라간다

오르막길로 올라가는데 고도차는 별로없어서 편안하게 걷는다

235m봉(13:21)

우측으로 내려가는데 선답자들의 흔적들이 보인다

안부(13:23)

안부에서 완만한 오르막으로 올라서니...

279.7m봉이 보이기 시작한다

279.7m봉(13:29)

오늘구간의 준.희 선생의 산패는 예전에 한거라서 그런지 지리원의 지도와는 고도차 있다

급하게 좌측으로 꺽어진 다음에 내리막으로 향한다

안부(13:32)

우측으로 사면길이 이어지고...

사면길을 버리고 직진으로 올라섰지만 밋밋한 봉우리에 소득도 없이 내려간다

다시 사면길을 만나서 내려가니...묘터가 보이면서 살짝 좌측으로 꺽어진다

이장을 한듯한 묘지의 흔적이 보이고 보라색의 조개나물꽃이 군락을 이루고 있다

우측으로 넓은 임도가 보이지만 임도를 버리고 길이없는 직진으로 올라간다

등로는 전혀 보이지 않는다.

278m봉(13:40)

278m봉에서 우측으로 확 꺽어서 내려가니...

조금전에 헤어진 넓은 임도를 만나서 내리막길로 내려간다

묘지가 나오고...

이곳에도 부드러운 참취들이 보여서 약간의 손맛을 본다

좌측 아래로 내려가는 넓은 임도를 버리고 직진 능선으로 맥길을 이어간다

홀로 지맥길의 등대가 되어준 산으로님...이제 그 野性은 엿장수에게 줘버렸는지...

이내 넓은 등로를 만나서 편하게 걷는데 슬슬 잠이 쏟아지기 시작한다

안부(13:48)

209.5m봉(13:56)

우측의 뚜렸한 등로를 버리고 등로가 보이지 않는 좌측으로 내려간다

잡목을 헤치고 내려서니 넓은 임도가 나온다

임도를 따라서 좌측으로 향한다

갈림길(14:03)

잠깐 만난 넓은 임도는 좌측 아래로 내려가고 맥길은 직진으로 이어지는데 길이 안보인다

숲을 헤치면서 맥길을 이어간다

완만한 오르막길로 올라간다

213.5m봉(14:08)

직진으로 가야 하는데 등로가 거칠어서 우측의 편안한 길로 간다

안부(14:10)

안부를 지나니 빠져나갈 틈이 안 보인다

일보전진을 위한 2보 후퇴...우측으로 살짝 돌아가니 숲속에 선답자들의 흔적이 보인다

뚜렸한 임도를 따라서 가다가 직진으로 향하는 뚜렸한 임도를 버리고...

급경사의 좌측 능선으로 올라가니 조림지가 보인다

최근에 지나가셨는지 선답자들의 흔적들이 깨끗하다

268m봉(14:22)

조금을 내려가니 밀양박공 묘지가 보인다

밀양박공 묘(14:24)

벌목을 한 후에 조림지 윗쪽으로 잠시후에 걸어야 할 능선이 보인다

무명묘지를 지나서 숲속으로 들어선 다음에 조금을 더가니...

빡센 오르막길이 시작되고 좌측으로 이어지는 등로를 버리고 산악오토바이의

폐해가 심한 직진 등로로 올라간다

290m봉(14:36)

이곳에서 우측으로 이어지는 뚜렸한 등로를 버리고 ↖방향으로 가야하는데 등로가 상당히 난해하다.

290m봉을 찍고 정상을 찍고 다시 되돌아 나와서 내리막길로 내려간다

조금전에 오토바이가 다녔던 좌측의 등로를 다시 만난다.

등로 좌측으로는 조림지가 나오고 그 너머로는 영동군 심천면 각계리 핏골마을이 흐릿하게 보인다.

핏골은 한 전설로부터 유래된 지명인데 과거 백제시대에 전쟁이 일어났을 때, 이 지역에서 접전이

이루어졌으며 금강의 푸른 물까지 피로 변하고 벌판이 모두 피로 물들었다 하여 지어진 이름이다.

내리막길로 내려서니 풀섶에 묻혀있는 묘비가 보이고 이곳에서 베낭을 벗고 약간의 휴식을 취한다

밀양박공 묘(14:50)

묘지에서 만난 조개나물꽃(꽃말:순결, 존엄)

백하초(白夏草)라고도 불리며 약간의 독성은 있으나 유익한 약성이 많은 식물로

산소 근처에서 많이 볼 수 있는 꽃으로 민간에서는 폐암에 특효가 알려질 정도로 항암 효과가 있다.

정혈작용, 조혈작용이 뛰어나 혈액순환을 좋게 하여 뇌졸증 예방, 심장병, 협심증, 아토피, 비염,

천식, 유행성 결막염을 치료하는데 이용하며 정력에 좋다는 소문이 있으며 또 이뇨작용을 하며

뼈를 건강하게하고 부러진 뼈를 잘 붙게 하는 효능, 고혈압과 고지혈증을 치료한다고 한다

다시 길을 나선다

아침에 지나온 무량산이 멀게만 느껴진다

오늘 산행구간은 처음 시작하여 ⊂형태로 합수점으로 간다

뚜렸한 등로를 버리고 소나무숲이 빽빽한 우측 능선으로 올라간다

261.1m봉(15:00)

261.1m봉 정상 삼각점(△이원 424)...실제의 삼각점은 판독이 불가능하다

능선으로 내려와서 조금전에 헤어진 뚜렸한 등로와 접속한다

안부(15:04)

좌측으로는 심천면 각계리 핏골마을로 내려가는 길이 보이고 맥길은 직진 오르막으로 이어진다

283m봉(15:13)

가야할 314.4m봉이 보이기 시작하는데 오후부터는 날씨가 맑아지면서 햇빛이 따갑다

들꽃이 아름다운 이유를 확실히 보여주는구나

오르막길

290m봉(15:19)

이곳에서 좌측으로 꺽어져서 314.4m봉으로 향한다

우측으로 이어지는 우회길을 버리고 314.4m봉이 있는 직진으로 향한다

314.4m봉(15:26)

명색이 족보있는 봉우리건만 정상에는 아무런 표식이 없고 이장한 묘터만 정상을 지키고 있다

선답자들의 시그널이 묘지 아래 나무에 걸려있고 준.희선생의 산패는 보이지가 않는다.

314.4m봉 정상의 묘터

314.4m봉의 묘터로 이어졌던 돌계단을 따라서 내리막길로 내려간다

경부고속철도 영동보수 기지가 보인다

안부(15:31)

간단한 운동기구가 보인다

완만한 오르막길

260m봉 갈림길(15:34)

좌측으로 260m봉이 있으나 그냥 우측의 맥길로 향한다

능선으로 내려서면서 하늘을 쳐다보니 뭉게구름이 참으로 곱다

빈마음

그것을 無心이라고 한다.

빈마음이 곧 우리들의

본 마음이다.

무엇인가 채워져 있으면 본 마음이 아니다.

텅 비우고 있어야 거기 울림이있다.

울림이 있어야

삶이 신선하고 활기 있는 것이다.

법정스님의

물소리 바람소리 중에서

예전에 산불이 난 지역인가?...등로가 상당히 거칠다

희미한 등로로 내려간다

흐릿하게 합수점이 보이기 시작한다

안부(15:38)

지맥길은 우측의 능선으로 이어지나 그냥 희미한 임도로 향한다

이런 팻말도 보이고...

계속해서 임도를 따라서 내려간다

우측에서 내려오는 마루금에 합류한다

안부(15:44)

넓은 임도는 좌측으로 빠지고 직진으로 맥길을 이어간다

흐릿하게 보이는 솔밭 가운데로 등로를 따라서 맥길을 이어간다.

가야 할 때가 언제인가를

분명히 알고 가는 이의

뒷모습은 얼마나 아름다운가

봄 한철

격정을 인내한

나의 사랑은 지고 있다.

분분한 낙화...

결별이 이룩하는 축복에 싸여

지금은 가야 할 때

무성한 녹음과 그리고

머지않아 열매 맺는

가을을 향하여

나의 청춘은 꽃답게 죽는다

헤어지자

섬세한 손길을 흔들며

하롱하롱 꽃잎이 지는 어느 날

나의 사랑 나의 결별

샘터에 물 고인 듯 성숙하는

내 영혼의 슬픈 눈

이 형기님의 詩 落花

은진송씨 종중묘(15:46)

내년을 기약하는 할미꽃이 보이는 묘지 우측의 숲으로 들어간다

뚜렸한 등로가 보이는가 싶더니...

갑자기 등로가 사라지고...

잡목의 강력한 저항을 피해 좌측으로 빠져나오니 새로 조성된 묘지가 보인다

등로가 보이지 않아서 다시 우측의 숲으로 들어서니 ...

등로는 끊어지고 공터가 보이는데 내려서려니 절개지가 너무 높아서 내려갈 수가 없었다

잡목숲에서 한참을 버벅거린다

조금전에 벗어난 묘지 옆쪽으로 가니...

공장 사이의 절개지가 보인다

곡예를 하면서 이곳을 빠져 나오는데...뭔 지랄인지 나도 모르겠다

오늘 산행을 하면서 가장 개고생을 한 곳이다.

갑자기 산행 코스가 바뀌는 바람에 선답자들의 산행기를 보지 못해

고생을 하면서 千辛萬苦 끝에 절개지를 빠져 나와 갈고개로 내려선다

갈고개(16:00)

영동군 심천면 각계리와 용당리의 경계에 잇는 고개로 6번 군도가 지나가며

고개 우측에는 (주)동영콘크리트가 있고, 묘향암 안내판이 있다.

이곳 각계리에는 나의 중시조(경주김씨)인 상촌(桑村) 김자수(金自粹) 할아버지가 말년에

거주하셨던 영동 김자수 고가(永同 金自粹 古家)인 선지당(先志堂:충북기념물 제41호)이 있는 곳이다.

각계리에 있는 선지당은 경주 김씨를 중흥시킨 시조이며, 고려 후기에 충청도 관찰사를 지낸

김자수 선생과 손자 김영년이 살던 곳으로 김자수 선생은 고려 공민왕 23년(1374) 문과에 급제한 후

여러 관직에 올랐으나 벼슬을 그만두고 고향인 안동에서 숨어지냈다.

그 후 조선이 개국된 후 태종이 형조판서에 오르게 하였으나 사양하였고, 자손에게 결코 무덤을 만들지

말라는 유언을 남기고 자결하였다. 선생의 손자 김영년은 문종(재위 1450∼1452) 때 강릉판관을 지내다가

관직에서 물러난 후 선지당에서 많은 인재를 배출하며 후학 양성에 몸바쳤다.

선지당의 구조는 앞면 5칸·옆면 2칸의 옆면이 여덟 팔(八)자 모양을 한 팔작지붕이다.

현재 순조(재위 1800∼1834) 때 김노경이 친필로 쓴 선지당 현판과 김정희가 장의자손(長宜子孫)이라고

쓴 것이 보존되어 있으며, 유적지 안에 있는 김공 정효비각은 인조(재위 1623∼1649) 때 효성이 지극했던

김은·김추 형제를 기리기 위해 경종 원년(1720)에 세운 것으로 구조는 앞면 2칸·옆면 1칸의 옆면에

사람 인(人)자 모양을 한 맞배지붕이다.

맥길은 묘향암으로 이어진다

묘향암 가는길의 햇볕은 상당히 따갑다.

절집앞의 수국이 소담스럽게 피어있다

묘향암(16:10~20)

절 집에 들어서 법당을 향해 저두삼배의 예를 올리니 주지스님인 듯한 분이

나에게 인사를 건넨다... 내일이 초파일인데도 절집은 한산하다.

스님이 공양주인듯한 보살님에게 시원한 물한잔 드리세요 하는데 그저 고맙기만 하다

스님과 이런저런 얘기를 나누다가 좌측 아랫쪽의 화장실 방향으로 가려니 법당옆 사립문으로 안내한다.

그러면서 얼마전에 자기 신도 한분이 이 근처에서 뫳돼지의 공격을 받았다고 하면서 혼자 다니면서

조심하라고 하는데 나는 든든한 빽이 걱정이 없다고 하니 뭔 빽이냐 반문하시기에...

“부처님 빽” 하니까...스님께서 말없이 웃으신다

저 사립문을 통해 나오면서 스님에게 작별인사를 하고 다시 길을 나선다

사립문을 빠져 나오니 묘지들이 보이고

묘지를 지나면서 맥길은 좌측으로 꺽어진다

묘지가 나오고 둔덕을 따라서 걸어간다

묘지 좌측으로는 경부고속철도 영동보수기지가 보인다

농로가 나오고 맥길은 우측으로 이어지나 그냥 농로를 따라서 간다

조림지 우측 능선이 맥길이다

농로 삼거리(16:27)

월이산인가?

농로를 만나면서 마루금에 복귀를 한다

공터를 지난다

139.8m봉(16:30)

삼각점이 있는 139.8m봉...초강(각호)지맥의 마지막 봉우리이다

139.8m봉 삼각점(△이원422)

이 안내판이 없으면 판독이 불가능한 삼각점이다

139.8m봉 앞의 y자 임도에서 우측으로 향한다

임도는 애기똥풀이 군락을 이루고 있는데 산상화원을 연상케 한다

임도에서 우측 능선으로 올라간다.

진천송공 묘(16:37)

잡목의 저항이 엄청나게 심하다...조금을 더 내려서니 단양이공 묘가 나온다

단양이공 묘(16:40)

단양이공 묘지에서 잡풀이 무성한 임도로 내려서니 시그널 한장이 보인다.

그저 반갑기만 하다...지나가신지가 얼마되지 않으신 모양이다.

애기똥풀로 가득한 천상화원의 임도길

임도 끄트머리에서...우측으로 꺽어져 내려간다.

집에와서 자료를 검색해보니 이곳에서 우측이 아닌 직진으로 갔어야 했었다

시멘트 도로가 나오고 村老 한 분이 밭일을 하고 계시고 영동군 심천면 용당리가 보이는데

지도를 다운 받아온 오룩스맵의 트랙은 여기에서 끝이난다

좌측으로 향하니 경부선 철길이 길을 막는다.

끄트머리에서 철로 아래의 암거가 보이나 시멘트 블럭으로 막아놨다.

하는 수 없이 우측의 농로를 따라서 합수점으로 향한다.

집에와서 다른 분들의 산행기를 보니 조금전에 막아논 암거 좌측으로 가서 굴다리를

지나야 하는데 급하게 오느라고 한참을 돌아서 합수점으로 간 셈이다

용당리 들녘의 모습

반원형으로 꺽어지는 도로에서 쓰레기더미가 있는 뚝방으로 올라가니...

경부선 심천철교가 나온다.

심천철교(16:52)

철교를 지나고 愛馬를 세워둔 심천교 방향으로 향한다

심천교 앞에 있는 용당리 버스정류장이 보인다

심천교(16:58)

愛馬가 9시간 넘게 쥔장을 기다리고 있다.

베낭을 벗어놓고 스틱만 가지고 합수점으로 향한다

제방길에서 합수점으로 내려간다

조그만 물줄기가 길을 막아 합수점으로 접근을 할 수가 없다

초강이 금강으로 입수하는 합수점

조금을 더 가야하는데 더 이상을 갈수가 없어 이곳에서 인증샷을 남기기로 한다

초강/금강 합수점(17:15)

참으로 어렵게 초강(각호)지맥을 끝내고 나니 가슴속에 맺힌 응어리가 사라지는 느낌이다

자동차를 가져오지 않았다면 한번을 더 올뻔 했는데 속이 후련하다.

쥔장 잘못만나 개고생을 하는 내 두다리에게 늘 감사함을 느끼면서 심천교로 되돌아 간다

인증샷

심천교 가는 길에서 바라본 초강(草江)의 모습

백두대간상의 삼도봉 북사면에서 발원하여 고자천 · 장교천 ·석천· 송천으로 불리다가

심천면 심천리와 초강리에서 심천과 초강이 되어 금강 본류인 고당강에 합류한다.

지명은 조선 시대에 대체로 심천으로 기록되어 있으며 초강으로도 표기되어 있다.

초강은 『해동지도』에 '초강서원'이 표기되면서 지명이 처음 등장하는데 『여지도서』에 '서일면

대초지리(大草旨里)'라는 관련 지명이 기록되어 있으며 『조선지지자료』에는 "초강(艸江)은

서일면 대초지에 있다."라고 기록되어 현재의 초강리(草江里) 지명으로 존속되고 있다.

용당리 들녘 뒷쪽으로는 천모산 투구봉 월(달)이산 능선이 멋지게 보인다.

그 앞으로는 경부고속철도가 보인다

심천면에 있는 용당리(龍塘里)는 금강을 끼고 있어 마을 경관이 매우 빼어난 곳으로 주로

벼농사와 포도농사를 하는 전형적인 농촌마을로 자연마을로는 용당(용냉이), 장동리(노루골, 장동),

차실(차곡) 등이 있다.

용당이란 지명은 마을에 용당(龍堂)이 있었으므로 용당 또는 용댕이라 부르던 것에서 유래하였다.

장동리는 노루가 많아, 노루골 또는 장동이라는 이름으로 불리게 되었다. 차실은 노루골 북쪽에 있는 마을로 지형이 수레바퀴처럼 생겼다 하여 붙여진 이름이다. 차곡이라고도 하며 용소에서는 용이 승천하다 아낙네의 고함을 듣고

이무기가 되었다는 전설이 전해온다.

아쉬운 마음으로 합수점을 뒤돌아 본다

강 건너편에는 백두대간상의 상주 봉황산에서 분기되는 산산경표상의 팔음지맥 합수점이다.

그러나 수계를 기준으로 하는 대한산경표에서는 마지막은 저곳으로 오질않고 보청천으로

보청천으로 입수하여 보청지맥이라 부른다

초강을 건너는 심천교 건너에는 지프내 공원이 보인다

초강의 다른 이름인 심천은 조선 시대의 여러 지리지와 고지도에 이른 시기부터 기록되어

표기자 변화 없이 현재에 이르고 있으며 『신증동국여지승람』에 "심천(深川)은 고을 서쪽 15리에 있으니

고당포로 흘러들어간다."라고 기록되어 관련 지명이 처음 등장한다.

이후 『해동지도』에 '심수천(深水川)'이, 『여지도서』에는 '심천진(深川津)', '심천교(深川橋)', '심천원(深川院)'이,

그리고 『대동여지도』에는 '심천진(深川津)', 『1872년지방지도』에는 '심천교(深川橋)', '심천점(深川店)'이 기록되어 있다. 특히 심천원과 심천점의 등재는 이곳이 충청도에서 경상도로 가는 중요한 길목임을 말해 주고 있다.

최근 문헌인 『한국지명총람』에는 '심천면 심천리'와 '심천', 그리고 고유 지명으로 '지프내'가 기록되어 있어

일관된 표기자가 나타나며, 심천이 '지프내'의 훈차 표기임을 확인할 수 있다.

산행을 종료하다(17:30)

이곳에서 베낭을 정리하고 베낭속에 남은 음료수와 빵하나로 요기를 하고

이원, 옥천읍을 지나 옥천I.C를 통과한 다음에 경부고속도로에 들어선다

'초강(각호)지맥(終)' 카테고리의 다른 글

| 초강(각호)지맥 제3구간 - 안부에서 성황당 고개까지 (0) | 2022.02.14 |

|---|---|

| 초강(각호)지맥 제2구간 - 도마령에서 안부까지 (0) | 2022.02.07 |

| 초강(각호)지맥 제1구간 - 삼도봉에서 도마령까지 (0) | 2016.02.29 |

| 초강(각호)지맥(角虎枝脈) 지도와 개념도 (0) | 2016.02.29 |