☞ 산행일자 : 2012. 09.16(무박산행)

☞ 산행날씨 : 하루종일 비에 힘든 우중산행

☞ 참석인원 : 백두사랑 산악회 23명과 함께

☞ 산행거리 : 도상거리 : 23.6km / 알바 약 1.2km(40여분) / 10시간 30분 소요

☞ 산행코스 : 당산고개-640봉-울산망부석-치술령-경주 망부석-721봉-781(묵장산)-700봉

서라벌G.C-421봉-사일고개-328.5봉-904지방도-270.8봉-366봉(무명봉)

마석산-420.4봉-밀양박공 묘지-북토마을-원동천뚝방길-득전농장-순지마을-196봉-원고개

☞소 재 지 : 울산광역시 울주군 두동면 / 경북 경주시 외동읍,대남면

요즘은 신문을 펼쳐보기가 참으로 겁이난다.

세상이 하도 비정상적으로 살다보니 어느게 참인지, 어느게

거짓인지 헷갈리게 만든다. 신문기사 읽기가 민망한 성폭행 사건은

매일 보도가 되고... 세상사에 반인륜적인 사건, 즉 짐승만도 못한

사람들이 이렇게 많다는 건 예전에 몰랐습니다. 참으로 무서운 세상이다.

사람이 사람답게 살아야 사람인데 요즘은 짐승보다도 못한 사람이 왜 많은지.

갈수록 각박해지는 세상이고. 아수라들의 세계같다.

물질만능 시대라 그런지 자꾸만 인간들이 고운 心性을 잃어버리는 같아 안타깝다.

정치, 교육에서부터 근본틀을 바꾸자. 정치판에는 正道를 걷는 사람보다는

권모술수에 능한 사람이 출세를 하고 교육에서는 모든게 물질만능을 가리키는

느낌이다... 물질 그것도 필요는 하다. 그러나 모든 귀결은 사람이 우선이다.

그러기 위해서는 국.영,수 중심의 교육에서 인문과, 철학교육으로 가야하는데

우리나라 어느 교육자 한사람도 그런것에 별 관심이 없는 모양이다.

심한 경쟁사회에서 메말라가고 흉폭해지는 人性은 어찌할 것인고?

하루종일 비를 맞으며 우중산행을 하고 서울로 귀경하는 길의 버스에서

민주통합당 대통령 후보로 문 재인씨가 결정되었다는 소식을 접한다.

그가 표방하는 ‘사람이 중심인 사회’를 함 기대해보고 싶다.

사실 난 그 분을 그리 좋아하지 않는다. 민주통합당과 같은 진보주의도 아니고...

12월 대선에 어느 분이 되던간에 제발 인간다운 사람들이 사는 세계가 되기를...

사실이지 인성교육의 위대한 스승은 산이 아닐까 하는 생각이다.

언제든지 싫은 내색한번 안하고 포근한 어머니의 가슴처럼 안아주는 산이여...

클릭 하시면 크게보여요

오늘 산행구간의 지도와 고도표

밤 10시 30분에 서울 양재역에서 출발한 버스는 경부고속도로 천안 휴게소에서 20분간

휴식을 취한 다음에 오늘 산행 들머리인 당산고개(울주군 두동면)으로 향한다.

휴게소에서 출발하자마자 깊은 잠에 떨어진다. 토욜 낮에 여자동창 딸래미 결혼식을

비롯해 예식장 3군데를 갖다오는 바람에 휴식을 취하지 못한 탓인지 꿀맛같은 잠을 잤다.

버스가 경주 I.C(02:30)를 빠져나와 울주로 가는데 오늘 새로온 기사가 길을 잘못들어

약간 헤매는 바람에 새벽 3시 35분에 도착하여 곧바로 산행을 시작한다

당산고개(03:40)

울산 광역시 울주군 두동면 구미리와 월평리를 잇는 28번 국도가 지나는 곳이다.

차에서 내리자 서울과 중부지방에는 내리지 않은 비가 쏟아진다.

빗줄기는 그리 굵지는 않으나 아무래도 우중산행은 전문 산꾼(?)들에게도 부담은 간다.

날씨가 상당히 쌀쌀하다. 레인코트와 방수가 잘되는 비옷 바지를 입고 등산화는

물이 들어오지 않게 비닐로 싼 다음에 산행을 시작한다.

차에서 내리자마자 대장은 마치 뭣에 쫒기는지 아님 치술령의 망부석이 보고픈지

뒤로 돌아보지도 않고 내달린다. 어둠속에 죽기살기로 따라가는데 숨이

턱밑까지 차오르고 거추장스런 우의 때문에 속도는 자꾸만 줄어든다.

들머리의 우측에 개발하다만 흉물처럼 공터를 지나니 어둠속에 거대한

송전탑 하나와 ‘密陽 朴公’ 묘지를 지나는데 망자가 곤히 잠든 야심한

음력 8월 초하룻날의 새벽에 더 없이 미안하기만 하다.

조금을 치고 오르니 선답자들의 시그널이 보이고 등로와 임도를 오간다.

치술령이 있어서 그런지 등로는 기맥길답지않게 참으로 잘되어 있어서

크게 불편하지는 않으나 산 아래 지역은 마사토 지대라서 그런지 길은

상당히 미끄럽다. 캄캄한 어둠속에 아무것도 보이지 않아 앞서가는

동료산꾼의 헤드렌턴 불빛을 따라 봉사 문고리 잡듯 따라만 간다.

더우기 자꾸만 안개가 짙어져서 불빛도 가늘어지고 안경에 성애가 끼는

바람에 불편하기가 이루 말할 수 없다.

서서히 고도를 높혀간다. 그나마 다행인게 울산시에서 등로 관리를 잘해서

걷는데는 큰 불편이 없으나 산 중간쯤부터는 마시토가 아닌 육산이라

상당히 미끄럽다. 자꾸만 스틱에 힘이들어가니 어깨에 무리가 오는 느낌이다.

준.희님의 응원 메시지가 비에젖은 산꾼을 응원한다. 늘 고맙기만 한분...

간이의자 2개가 있는 첫번째 이정표를 지나는데 안개는 자꾸만 짙어진다.

640봉(04:30)

외동마을과 상월평, 그리고 당산마을 가는 이정표가 있고 간의 벤치 2개가 있다.

이곳에서 물을 마시면서 5분 정도의 휴식을 취하고 안경에 성애 제거를

하는 액체를 뿌리고 다시 치술령으로 향하는데 이곳부터는 상당히 급경사를

치고 오르는데 얼마나 등로가 미끄러운지 자꾸만 아래쪽으로 미끄러진다.

아예 스틱을 포기하고 나무를 잡고서 산행을 진행한다

월평리는 산 위에서 마을을 바라보면 산에 둘러싸인 들이 달 ‘月’처럼 생겼다고

해서 평평할 ‘坪’을 써서 월평리라고 부른다

울산 망부석(05:15)

급한 오름길을 치고 오르니 어둠속에 갑자기 나타난 울산 망부석

이곳에는 울산 망부석 안내판과 데크목으로 만든 전망대에는

긴 의자들의 비치되어 있다. 안개속에 비는 오고 아무것도 보이지 않는다.

안내판만 확인할 뿐 어둠속에 울간 기념물 1호라는 망부석은 확인할 길이없다.

날씨는 춥고 비가 계속 내리는 바람에 서둘러 치술령으로 향한다.

망부석 데크목에서 좌측으로 100m 지점에는 참새미라는 샘이 있는데

확인도 못하고 추위 때문에 서둘러 울산 망부석을 떠난다

울주 걷기코스 안내판에서 좌측으로 꺽어져 치술령으로 향한다.

울산 망부석에서 10분 정도를 어둠속에 치고 오르니 치술령이 나온다.

산 정상에는 바람이 세고 빗줄기는 굵어지고 안개는 자욱...

거기다가 짙은 어둠속, 악조건은 다 갖춘 셈이다

치술령(鷲述嶺:765m:05:25)

울산광역시 울주군 두동면과 경북 경주시 외동읍 경계에 위치하고 있다.

치술령은 이 호미기맥이 지나면서 솟구친 한 봉우리로 치(鷲)는 솔개를 뜻하며,

술(述)은 수리로 소(蘇), 근(近), 술(戌), 취(鷲)와 마찬가지로 높은 산을 의미하는 말이다.

그러므로 치술령은 치를 새로 보아 새수리재가 되며, 이는 솔개가 사는 높은

산이라는 뜻을 가지게 된다는 것이다.

치술령이 산(山)이나 봉(峯)이 아닌 영(嶺)인 까닭은 울산 두동쪽

사람들이 경주로 갈 때 이 산을 넘었기 때문이란다.

치술령 산자락에는 신라 충신 박재상과 그의 가족들에 얽힌 슬픈 이야기가 많다.

박재상은 신라 19대 눌지왕 때 왜국에 볼모로 잡혀가 있던 왕제(王弟)

미해(美海·삼국사기에는 미사흔 未斯欣으로 기록)를 구하고 탈출시키는 데에는 성공했으나,

정작 본인은 붙잡혀 갖은 고초를 당하다가 발가죽을 벗기고 화형당한다.

후세 사람들에게 전해지기로는 왜국에서 사망한 박재상을 기다리다가 죽은 부인과

두 딸은 치술령의 망부석(望夫石)이 되어 동해를 굽어보고, 그 넋은 새가 되어

치술령 남쪽 국수봉 중턱의 바위굴에 숨었다고 한다

특히 비조(飛鳥) 마을은 박재상의 부인과 딸의 넋이 새가 되어

은을암에 숨기 전, 마을을 몇 바퀴 돌다 날아갔다 한다.

널찍한 산 정상에는 표석과 이정표, 삼각점이 가장자리에 있다.

중앙에는 신모사지(神母祠址)라는 빗돌이 자리 잡고 있는데,

이는 박재상의 부인 김씨를 기리는 것으로 본래는 사당이 있었던 곳이란다.

후세 사람들은 김씨부인을 치술신모라 하여 사당을 지어 제를 지냈으며,

세 모녀를 호국삼신녀라 칭하였다.

은율암 가는길

치술령 정상에서 좌측으로 은율암 가는 이정표가 보인다

은을암(隱乙庵)은 울산광역시 기념물 제1호다. 산속 깊은 곳에 자리하고 있어서인지 작은 풍채에서

풍기는 분위기는 마음을 경건하게 만드는 조그만 사찰이다

새(乙)가 숨은(隱) 바위(巖) 라는 뜻의 은을암은 망부석이 된 박제상 부인의 넋이

새가 되어 숨어든 바위(隱乙岩) 앞에 세운 암자다.

극락전과 범종각으로 올라가는 계단 사이에는 죽은 부인의 혼이 새가되어 날아들었다는

바위동굴도 있다고 한다.박제상은 신라 눌지왕(417~468)때의 유명한 충신이었다.

박제상은 고구려에 사신으로 가서 장수왕을 설득해서 눌지왕의 아우 복호를 데려왔다.

복호를 데려온 자리에서 눌지왕이 또다시 왜국에 있는 아우 미사흔을 그리워하자

곧장 왜국으로 가서 신라를 배반하고 도망쳐왔다고 속이고 미사흔을 빼돌려 신라로

도망치게 했지만 자신은 붙잡히고 만다. 자신의 신하가 될 것을 청하는 왜왕의 요구를

거절한 박제상은 결국 목도(木島)에서 불에 타 숨지게 된다.

박제상의 부인이 남편을 그리워하며 세 딸을 데리고 치술령에 올라가 왜국쪽을

바라보며 통곡하다가 화석이 되어 몸은 망부석(望夫石)이 되었고, 넋은 새가 되어

날아가 국수봉의 바위 동굴로 숨어들었는데, 박제상 부인의 영혼을

기리기 위해 사람들은 암자를 짓고 ‘은을암(隱乙庵)’이라는 이름을 붙였다고 한다.

치술령 삼각점(△울산 24 2006년 복구)

치술령 정상 신모사지(神母祠址)(神母祠址)

신라시대 충신 박제상(朴提上)의 아내를 배향하던 사당 신모사(神母祠)가 있던 곳으로,

경주시 외동읍 녹동리 치술령(致述嶺) 정상에 있다.

신라 눌지왕 때 박제상이 일본으로 건너가

왜국에 인질로 잡혀간 왕의 동생 미사흔(未斯欣)을 신라로 탈출시키고 왜군에게 잡혀 순절한 뒤

그의 아내가 날마다 치술령에 올라가 왜국 땅을 바라보며 통곡하다가 세상을 떠나자,

신라 사람들이 그녀가 죽은 자리에 신모사(神母祠)를 짓고 해마다 제사를 지냈다고 한다.

현재 치술령 정상에 '신모사지(神母祠址)'라고 적힌 비석이 세워져 있다.

신모사지 비석에는 가을에 아무짝에도 필요없는 비가 주룩주룩 내린다.

충신 박제상의 부인이 낭군님을 못잊어 하는 사모의 눈물인가?

망부가의 애닮픈 눈물이련가... 참으로 낭군을 사모하는 그 마음

정말 존경스럽기만 하다. 정말 요즘의 여인들이 본받아야 할 표상이 아닐까.

요즘의 이 나라 여인들에겐 이런건 눈꼽만큼도 찾을 수 없으니...

이 나라의 남자들의 힘들고 무거운 어깨는 언제쯤 펼 수 있을까.

힘들고 불쌍한 자여! 그대 이름은 대한민국의 남자이니라.

치술령 망부석의 위치 논쟁

호미기맥의 치술령 구간에는 망부석이 2개나 있다. 하나는 울주군 두동면에

있는 울산 망부석이고 또하는 경주시 외동읍에 있는 경주 망부석이다.

두 지자체간에 무슨 이해관계가 있는지는 모르지만 외지인들에겐 상당히 혼란스럽다.

분명 어느 한곳은 아닐진데 정확한 역사적 고증으로 정리되었으면 한다.

신라의 충신 박제상의 부인이 일본에 간 남편을 기다리다가 돌로 변했다는 망부석의

정확한 위치는 어디인가? 울산광역시는 울주군 두동면과 경주시 외동면의 경계인

치술령(765m) 중턱에 위치한 바위(두동면 소재)를 망부석이라고 지정한 반면 경주시는

치술령 정상에 있는 큰바위(경주시 외동읍 소재)가 정확한 위치라고 두 도시간에 위치논쟁이 치열하다.

울산시는 오래전부터 치술령 정상에서 서쪽으로 300여m 아래인 울주군 두동면 월평리의

큰 바위가 망부석이라고 확신, 관광 안내자료에도 이 바위를 망부석이라고

소개하고 있다. 울산시는 시기를 알 수 없으나 바위 남면에「望夫石」이라고 뚜렸이

새겨져 있으므로 경주시가 주장하는 망부석의 위치 논쟁은 무의미하다고 말한다.

그러나 경주시는 치술령의 중턱에 있는 울산시가 주장하는 바위는 능선에 가려서

동해바다를 볼 수 없는 곳이라며 “치술령 동쪽에서 20여m 아래에 있는 큰 바위는

동해를 훤히 볼 수 있는 곳이라서 박제상의 부인 김씨가 일본으로 떠난 남편을 기다리다

돌로 변해 망부석이 되었다는 문헌상의 기록과 일치한다”며 이 바위를 망부석으로 단정하고 있다.

다시 말해서 공식적으로 2개의 망부석이 생긴 셈이다.

따라서 학계에서도 아직까지 정확한 위치를 가리지 못하고 있는 실정이다.

망부석 안내판

치술령 정상에서 우측으로 30m 아래로 데크목 계단을 만들어 놓은 곳으로

내려가니 경주시에서 설치한 망부석의 안내판이 있고 넓은 바위가 나온다.

이곳에서 박제상의 부인 김씨가 동해바다 너머 일본땅을 바라보면 낭군을

한없이 기다렸다는 바위는 어둠속에 카메라에 제대로 잡히질 않는다.

치술령 정상에서 동료 산꾼들과...

치술령 정상에서 이것 저것을 보면서 10분 정도를 머물다가 어둠속에

좌측 능선 아래로 내려선다. 어둠속에 길은 상당히 미끄럽다.

721봉(05:45)

치술령에서 미끄러운 내리막길을 내려오다가 쭈~욱 미끄러져

바지는 완전히 흙투성이가 되었다. 짙은 안개로 인하여 헤드렌턴

불빛이 자꾸만 희미하게 보인다. 다시 안부 능선을 타고 가는데

밋밋한 능선 좌측에 준.희님이 걸어둔 721m 아크릴 표지판을 지나

다시 오르막을 타고 오른다. 아직까지 짙은 어둠이지만 등로는

기맥길치고는 고속도로 같은 느낌이 들 정도로 좋다.

묵정산(墨正山:772m:06:05)

울주군 두동면 월평리와 경북 경주시 외동읍에 걸쳐있는 산으로 묵장산이라고도 한다.

준.희님께서는 묵장산이라고 아크릴 표지판을 붙혀놨다.

지명은 이 산 아래에 있는 월평(月坪) 지방을 먹장(墨匠)이라 불렀는데 그 지명에서

이곳 산 이름을 따왔다고 한다. 먹장(墨匠)의 ‘匠’이 갓재이, 노름재이, 점재이 등 천시되는

말로 전락하자 묵정(墨正)으로 바뀌었다고 한다

751봉 이정표(06:25)

묵장산에서 700봉으로 이어지는 등로는 참으로 편안하다

정상에는 용도가 폐기된 듯한 헬기장이 있고 어둠이 걷히기 시작한다.

제내리로 향하는 이정표가 나타난다.

빗줄기가 굵어졌다 가늘어졌다 하며 변덕을 부린다.

석계자연농원 이정표에서 제내리 쪽으로 향한다.

우의를 입었으나 비 대신에 땀으로 옷이 젖고 등산화는 고어텍스에다

비닐 봉지를 쒸었건만 벌써 바닥에 물이 흥건하다.

고어텍스고 나발이고 아무 소용이 없다. 고어텍스는 엄마표

가죽고어텍스(?)가 최고여 ㅋㅋㅋ... 다시 고도를 높이며 길을 걷는다.

최근에 내린 비로 인하여 먹을 수 없는 버섯이 지천이다.

가끔 싸리버섯도 보이긴 하지만... 버섯에 욕심을 갖지말라

우리나라에 자생하는 버섯의 80%는 독버섯이라 확신이 안서면 채취하지 말것

700봉(06:35)

700봉에 도착한다. 이곳 정상은 무슨 용도인지는 몰라도 보도블럭이 널려있고

공터가 있다. 이곳에서 우측 3시 방향으로 급경사의 등로를 이어간다.

이곳부터는 여태껏 호미기맥길에 같이해 온 울산을 벗어나 경북 경주시로 접어든다.

700봉에서 서라벌G.C로 내려가는 길은 엄청난 급경사이다.

고도를 700에서 300까지 낮추어서 내려가는데 육산에다가

급경사의 미끄러운 길이 산꾼을 너무나도 힘들게 만든다.

가끔씩 보이는 암릉을 지나서 이리저리 피해 내려가는데

우측으로는 쭉쭉 뻗은 잣나무가 숲을 이루고 있다.

450고지 정도를 내려가다가 우측으로 나있는 뚜렸한 임도를

버리고 길이 전혀 보이지 않는 나무사이를 헤집고 내려가니

서라벌 골프장이 나타난다. 빗줄기는 더 굵어지기 시작하고...

서라벌 골프장(07:10)

경북 경주시 외동읍 제내리 산 124에 위치한 골프장으로

36홀를 갖춘 골프장이다. 오늘은 비가와서 휴장을 한 모양인지

클럽하우스 주차장을 텅텅 비어있어 을씨년스럽기만 하다.

오늘은 일욜이라 대목인데... 요즘 골프장들이 상당히 어렵다.

다른곳도 마찬가지만 그런데 라운딩하는 골퍼들 입장에서는

우리나라 골프장 그린피는 사실상 너무 비싼 편이다.

서라벌 골프장의 모습길이없는 숲을 헤치며 골프장 클럽하우스 마당으로 내려선다.클럽하우스 주차장을 지나 좌측으로 관리동 옆 우측 포장도로로 올라선다.도로로 올라서다 절개지로 올라서서 등로로 접어든다.절개지로 올라서니 뚜렷한 임도가 나타난다.

수레가 다닐 정도의 넓은 임도이지만 인적이 별로 없는 탓인지 숲만 무성하다.

임도를 따라 15분 정도를 가다가 임도를 버리고 좌측으로 90도로 꺽어져

길이 거의 보이지 않는 희미한 등로를 따라서 오르막을 올라간다.

최근에 벌초를 한듯한 묘비가 없는 묘지를 지나고...비맞은 산꾼을 반갑게 맞이하는 묘지옆의 야생화421봉(07:38)

이곳에서 내리막길을 따라서 사일고개로 향하는데 이곳은 묘지들이 참으로 많다.

이곳의 산림분포도는 참으로 뚜렸하다.

우측으로는 확실하게 갈참나무 군락지를 이루고 있고

조금을 내려오니 좌측으로는 소나무 군락지가 뚜렸하다.

421봉에서 호젓하고 뚜렸한 등로를 지나니 여러기의 묘지를

지나니 이곳에도 준.희님의 응원 메시지... 늘 고맙심더.

사일고개 내려가는 길에는 高靈金公 묘지를 지나고...月城金氏의 묘지 3기 사이로 기맥을 이어가는데 조금을

더 내려가니 호화로운 범여의 종친인 慶州金公의 묘지를 지나니

사일고개가 나타난다.

사일(士逸)고개(07:55)

경북 경주시 외동읍 냉천리와 제내리 사일마을을 있는 고개로

904번 지방도가 지나는 곳으로 고개 정상에는 두세군데의 식당과

SK 흥부 주유소가 자리를 잡고 있는 곳으로 치술령으로 이어지는

사일고개는 호미(형남)기맥이 통과하는 요로가 된다.

고개 우측에는 냉천리의 냉천공단이 자리를 잡고있다.

냉천(冷川)은 찬물이 많이 나는 곳에 마을이 있으므로 ‘찬내’라고 부르다가

이를 한자로 표기하면서 ‘냉천(冷川)’이라 하였다고 한다.

경주시 외동읍지역으로 애기봉산 북서쪽에 자리한 마을이다.

경주에서 7번 국도를 타고 울산방면으로 가다가 연안에서 내남으로 넘어가는

904호선 지방도를 따라 우회전하여 동해남부선 철길을 건너면 산기슭에 자리한 마을이 냉천이다.

동쪽은 연안과 입실리, 서쪽은 제내리, 북쪽은 북토리, 남쪽은 석계, 구어리에 인접해 있다.

냉천은 넓은 마석산과 애기봉산 사이의 올망졸망한 작은 산들을 의지해 대체로 넓은 들을 끼고

있는 농촌마을이었으나 최근 공단이 들어서면서 공단지역으로 변모해가고 있다.

고개 정상에는 흥부 주유소가 있고 주유소 건너편에는 ‘만석꾼 밥상’이란

식당이 있고 주유소 옆에는 굿모닝 밥상이란 식당이 있다.

비가 너무 오기에 마침 주유소 사장이 문을 잠그고 배달을 간 사이에 비를 피할 수 있는

평상에서 아침을 준비한다. 비가 온다기에 따뜻한 국물이 생각나서 집에서 보온통에

따뜻한 물을 가지고 와서 오뎅과 만두, 그리고 라면을 하나 넣어서 든든하게

먹어려고 가스불을 버너에 켜는데 1분도 안되어 가스가 떨어지는 낭패를 본다.

집에서 휴대용 가스 2개를 확인하고 많은것을 넣는다는게 가스가 없는것을

베낭에 넣고 왔으니... 제기럴 장가가는 넘이 거시기 집에 떼놓고 가는 꼴이 되었으니...

할 수 없이 거금 오천원을 주고 굿모닝 식당에서 가스불을 빌려 라면을 끓여서

막걸리와 말벌주와 소주, 오디주를 몇잔 마시고 나니 속이 좀 든든하다.

정보를 가지고 온 산꾼들은 가볍게 와서 매식을 한다.

식사를 끝내고 방금 라면을 끓인 식당에 가서 커피 2잔만 달라고 하니

신발이 더럽다고 식당에 들어오지도 말라고 매몰차게 내친다.

이런 제기럴~~~ 사람이 그리도 야박하다니 나중에 알고보니 만석꾼 식당에는

식사도 시키지 않았는데 추운데 고생한다고 하면서 커피까지 줬다고 하는데

‘Good morning’이라 이 내용의 뜻이나 알기는 하나... 개뿔이다.

산꾼들은 사일고개에서 매식을 하려거든 길건너 만석꾼 식사에서 하시길

식사를 끝내고 코펠을 닦은 다음에 베낭 정리를 하고 일어서니

다들 도망을 가버리고 영원한 동반자인 젠틀맨님만 남아있다.

충분한 휴식을 취한 다음에 08시 40분에 주유소에서 우측 냉천고개

쪽으로 올라가 좌측 등로로 접어드니 대산꾼 준.희님께서 ‘서낭재입니다’

라는 팻말이 붙어잇다. 이곳이 어느 자료에도 서낭재라는 못받는데

아마 사연이 있겠지. 등로에 올라서니 이곳도 묘지들이 많이 보인다.

등로에 올라서서 오늘 내가 지나온 치술령과 묵장산은 짙은 안개로 오리무중이다.

이곳에서 좌측으로 꺽어져 송전탑을 세우고 나서 원상복구를 하면서 심어논

어린 소나무를 지나서 제내리 고개를 내려가야 하는데 송전탑이 봉우리 위로

오른다. 이곳이 328,5봉이다. 왜냐하면 호미기맥의 중요한 포인트이기에...

328.5봉(08:50)

이 곳은 호미기맥의 중요한 논란의 대상이 되는 곳이다.

이 329봉에서 원고개쪽으로 이어지는 호미지맥의 마루금이 어느 방향이 맞느냐는 이견이 분분하다.

북서쪽으로 마석산 방향이냐... 아니면 북동쪽으로 삼각점이 있는 독점산(242봉) 방향이냐하는

논란이 되고 있는 곳이다. 실제로 봉우리 정상에 올라서니 독점산쪽으로 시그널이 보인다.

그러나 우리는 다시 송전탑 아래로 내려와 제내리 고개로 향한다

이 글은 신산경표를 쓰신 박 성태님의 글을 인용한 것입니다.  328.5봉에서 내려와 송전탑 아래의 소나무 식재지로 내려온다. 328.5봉에서 내려와 송전탑 아래의 소나무 식재지로 내려온다.

소나무 식재지를 내려오니 갑자기 등로가 끊겨 버리면서 오선산업이란 철구조물 제작업체가 나타난다.

오선산업이란 업체가 기맥길을 점령하는 바람에 공장 절개지를 따라서 곡예를 하듯이 미끄러운 황톳길을 조심스럽게 걸어간다.

오선산업 공장 담벼락을 타고 겨우 지나간다.

담벼락을 지나니 공장 마당이 나타나고 다시 공장 진입로를 걸어 나오니 904번 지방도가 나타난다.

도로 우측에는 진흥산업이라는 공장도 보인다. |

||||

등로에서 바라본 사일마을의 모습

사일(泗日, 士逸) : 영지(影池)에서 남서쪽으로 8km 떨어진 곳에 위치한 마을이다.

일설에 의하면 한 선비가 홀로 이 곳에 들어와 외딴집을 짓고 주경야독(晝耕夜讀)의

생활을 하면서 황무지(荒蕪地)를 개척해 나갔는데, 그 후 이곳에 경주최씨(慶州崔氏)가

들어와 살면서 그 선비의 뜻을 기리기 위해서 ‘사일(士逸)’이라고 불러왔다고 한다.

광복(光復)이 되면서부터 어떤 연유에서인지는 몰라도 음(音)은 같으나 뜻이

다른 ‘사일(泗日)’을 많이 쓰고 있는데, 주민들은 최(崔)씨가 주류를 이루고 있다.

904번 지방도(09:10)

사일마을 앞에서 사일고개와 명계리를 연결하는 904번 지방도가

지나는 곳으로 앞쪽으로는 사일마을이 보이고 우측에는 진흥산업

공장이 보인다. 도로를 건너 잡풀이 우거지고 단풍나무 묘목지를 지난다.

잡풀위에서 멋진 포즈를 취하는 동료산꾼 들의 모습

묘목단지를 지나는데 인공적으로 파놓은 수로가 여러개 있다.

솟다리의 범여는 건너다가 수로에 보기좋게 꼬꾸라진다.

내가봐도 웃음이 나온다. 청승맞게 이 비를 맞으면서 이 길을 간다는게...

내 친구말이 맞긴 맞는가보다, 산에 미쳐도 단단히 미쳤다고...

물가에서만 자라는 수초의 꽃도 아름답기만 하다.

단풍나무 묘목지를 빠져나와 농로로 올라서는데

누가 음식물 찌꺼기를 마구 갖다버려 악취가 진동을 한다.

다시 우측으로 돌아서서 270.8봉으로 향한다

우측에는 도로공사를 하는지 흙의 높이는 표시의 지표가 보이고

방사한 오리가 산으로 돌아 다닌다.

지나온 328.5봉의 모습

호미기맥의 논쟁거리를 제공한 329봉 아래로는 새로 개설되는

도로의 터널공사 중이고 걸어온 오선산업의 도로가 보인다.

등로 우측으로는 대남면 명계리 바람골의 모습도 보인다.

이곳 농촌도 울산과 경주 안강이 가까워서 그런지 서서히

공장지대로 변모해가는 느낌이다. 등로로 올라서는데

아랫마을에서는 개짖는 소리가 시끄럽다.

이곳 명계리(椧溪里)는 옛날에 북명사라는 절이 있었는데 그 절이 있었던 자리에 돌홈이 있었다 한다.

돌홈을 놓아서 물을 먹으려고 했는지 절 소유의 논에 물을 대려 했는지 알수 없으나

근래까지만 해도 그 자리에 돌홈이 놓인 것을 보았다는 사람이 많았다.

그래서 이 돌홈의 홈통 ‘椧’자와 이 마을에 있는 계곡이 매우 좁아서

마치 홈과 같다하여 시내 ‘溪’자를 써서 명계라 고 한다.

월성 이씨의 묘지를 지나서 등로로 접어든다.

이곳은 유난히도 월성 이씨의 묘지들이 많이 보인다.

조금 고도를 높혀서 90도 좌측으로 꺽어져 올라선다.

곧이어 삼거리가 나오고 우측으로 마석산 가는 길에서

직진하여 270.8봉에 도착한다.

270.8봉 정상 지적 삼각점(09:35)

정상에는 내용을 알아 볼 수 없는 지적 삼각점이 있다.

이곳에서 독도 판독이 분명치 않아서 잠깐의 방심으로 직진을 한다.

직진을 하니 봉분에 잔디가 하나도 없는 묘지가 나오고 다시

내려가니 묘지 3기가 나타난다. 계속 내리막길을 내려간다.

계속 내려가니 칡넝쿨이 가득한 급경사가의 내림길이 나오고

바람골로 연결하는 포장도로가 보인다. 지도를 봐도 아무래도

이상하다. 다시 빽하여 삼각점까지 올라온다. 깔끔하게 25분을

알바한다. 힘이 쭉 빠진다. 1시간을 해야 시급을 받는데... ㅋㅋㅋ

그래 알바도 산행의 일부인데 위로를 하면서 다시 제대로 등로로 접어든다.

다시 270.8봉(10:00)

다시 삼각점으로 돌아오니 나무 꼭대기에 270.8봉 표지판이 보인다.

이제 제정신을 찾아서 내려와 삼거리 감림길에서 마석산으로 향한다.

270.8봉에서 내려와 이곳 삼거리에서 좌측으로 내려간다.

빗줄기는 조금 가늘어진다. 그러나 내리막길은 상당히 미끄럽다.

내림길에 내려오니 ‘마석산 가는 길’이란 표지판을 보고 내려와

평평한 안부를 걷는다. 이곳으로 물이 흘러내려 등로에는 물이 흥건하다.

어차피 신발에 물이 가득찬 것을... 이왕 버린몸 그래 왕창 버리자.

다시 치고 올라서니 묘지들이 나타난다.

오름길을 올라서니 ‘延安 金公’의 묘지가 보이고 또 올라서니

연안 김공의 묘지 3기가 더 나타난다. 아마 이곳은 가족묘지인가보다.

묘지 옆 등로를 지나가다가 다시 산속으로 들어선다.

묘지에서 바라본 270.8봉의 모습

25분동안 알바한 기억을 가지고 떠난다.

25분 알바하면 돈 안주는겨

묘지에서 숲으로 접어드니 꽤나 고도를 높이기 시작한다.

올라가는 길에서 좌측으로 뚜렷한 등로를 버리고 우측으로 올라간다.

그러나 오늘같은 날은 비가와서 거추장스럽기는 해도

땀도 잘 안나고 물이 먹히질 않아서 산행하기는 더없이 좋은 날씨이다.

그런데 맨 후미에 처진 정희수님이 계속 뒤로 처진다.

조금 올라서서 무명봉에서 10분정도의 휴식을 취한다.

동료산꾼 젠틀맨님이 인천 막걸리인 소성 막걸리 한 병을

베낭에서 꺼내서 4명이 나눠먹고 있는데 대장 한테서

무전이 날아온다. 선두는 마석산이란다. 그러면 우리하고는

2.4km의 거리가 차이나는 거 아닌감. 울 대장 정말 맛이 갔구먼

산을 즐겨야지 산악 마라톤 하는것도 아니고... 그래 가소

우린 風流를 즐기면서 쉬엄쉬엄 가리라 ㅎㅎㅎ

무명봉(366m:10:35)

막걸리 한잔을 마시고 10분정도의 휴식을 취한 다음에 무명봉을 나선다.

무명봉 정상에서 우측으로 꺽어져 가는 기맥길은 평탄하고 편하다.

이제 비는 서서히 그쳐가는 기분이다. 등로는 비교적 뚜렷하다.

조금을 내려가니 좌측으로 군부대 유격장같은 시설물이 나타난다.

지도를 보니 이곳은 경주시 청소년수련마을 종합사격장이라고 한다.

이곳에서 다시 좌측으로 꺽어져서 완만한 고도를 높혀가기 시작한다.

이곳은 멋진 암릉이 참으로 많이 보인다.

좌측으로는 경주시 대남면 명계리이고 우측은 외동읍 제내리

능선을 계속 지나간다. 아쉽다면 주위가 짙은 안개로 인해서

아무것도 볼 수 없다는 점이다. 그리고 방수 카메라인데

렌즈에 자꾸만 습기가 차서 좋은 사진이 안 나오는게 아쉽다.

등로 한가운데 자리잡은 묘지

기맥길 등로 가운데 암릉으로 빙 둘러처져 있는 봉분이 뚜렸하지 않은

묘지 한기가 있다. 마치 호남정맥길에 무등산 신선대에서 만난 묘지처럼...

풍수지리학적으로 봐서 아주 명당자리인 것처럼 보이는데 관리는 안되어 있다.

하긴 요즘은 명당자리는 후손들이 성묘하기 좋은 교통이 편리한 곳이라고 한다.

넘어진 나무사이로 고개를 숙이면서 올라간다.편안한 등로를 동료 산꾼들과 이런저런 세상사는 얘기를

하면서 가다가 여태껏 같이 해온 편안한 등로를 버리고

우측으로 희미한 등로로 고도를 높혀가기 시작한다.

등로옆에 멋진 암릉은 마치 돌조각을 끼워 맞춘듯이 정교하기만 하다.마석산 올라가는 길에 멋진 조망을 볼 수 있는 전망바위가

나오는데 이렇게 짙은 안개로 아무것도 볼 수가 없는게 아쉽다.

조금을 더 오르니 뜻을 알 수 없는 반환점이란 표시가 있다.

이곳은 송이채취구역이다. 양쪽으로 비닐끈으로 처져있고

개조심하라고 산꾼을 겁박한다. 이보시게 쥔장! 적어도

기맥 산꾼들은 그런 짓거리 안하니 그런 걱정은 마이소

송이채취구역 표시로 인하여 길잊어 버릴일은 없겠다.송이 채취금지구역을 따라가다가 기맥길 등로에서 30여m

좌측으로 벗어난 마석산으로 올라간다.

마석산(磨石山:535m:11:35)

경주시 내남면(內南面) 명계리와 외동읍(外東邑)의 제내리(堤內里),북토리(北土里)

그리고 시동(矢洞)과 경계를 이루고 있는 타원형의 산으로 질 좋은 화강암의 암석군이

곳곳에 발달하였는데 특히 산 동쪽 면, 외동읍(外東邑) 쪽이 그렇다.

마석(磨石)이라는 이름도 이 “맷돌바위”를 한자화(漢字化)한 것이라고 한다.

마석산은 “맷돌산”이라는 이름 외에도 “뺏돌산” 또는 “뺏골산“이라고 불리기도 한다.

맷돌이라는 산 이름의 유래는 예전에 이곳이 바닷물에 잠길 때 산 전체가 다 잠기고

정상부분이 맷돌만큼 남았다고 해서 그렇게 불렀다고 한다.

또 다른 설은 신라시대에 군사들이 훈련을 하면서 갈을 갈았기 때문이라는 설도 있다.

마석산 표지석 뒷면의 모습오늘 산행중에 처음으로 인증샷을 남긴다.

이곳에서 도착하니 동료 산꾼 대여섯명이 마석산에서 휴식을 취하고 있다.

우리도 이곳에서 또다시 막걸리 한병을 꺼내서 마시고 참외를 나눠 먹는다.

오늘 젠틀맨님 베낭은 완전히 막걸리 양조장 역할을 톡톡히 한다.

늘 막걸리를 얻어 먹기만 하여 미안하기만 하다.

뺏돌바위(11:50)

마석산에부터 고도를 낮추기 시작을 한다.

7분 정도를 걸어 내려오니 아주 멋지고 잘 생긴 바위가 나타난다.

이 지역 사람들은 뺏돌바위 또는 삣돌바위라고 부르는데 이 바위가

마석산으로 부르게 된 동기가 된 바위라고 한다.

420.4봉(12:00)

420.4봉에서 기맥길은 우측으로 꺽어져 내려간다.

이곳은 등로에 있는데 봉우리 아래 허리로 길이 나 있어서 넋놓고 길을 걸으면

놓치기 좋은 곳이다. 좌측으로도 길이 나있으니 독도에 유의해야 한다.

420.4봉 삼각점(△울산 401 1995 재설)경주시 외동읍이 한 눈에 들어온다.

992년간을 신라의 수도였던 慶州. 경주의 역사는 곧 신라의 역사이다.

신라는 경주평야에 있던 여섯 부족의 촌장들이 박혁거세를 왕으로 추대하면서 건국된 나라이다.

그 후 밖으로 주변의 여러 나라들을 통합하였으며, 안으로 정치체계를 발전시켜 나갔다.

22대 지증왕대에는 국호를 신라(新羅)로 확정지었으며,

23대 법흥왕대에는 불교를 공인해 찬란한 불교문화의 막을 올렸다.

이처럼 국가의 면모를 일신한 신라는 그 기세를 몰아 고구려, 백제를 병합하고

677년에는 삼국통일의 성업을 달성한 신라이다.

통일국가 신라는 평화로움 속에서 눈부신 문화적 발전을 이룩해 갔다.

그리고 경주하면 거대한 야외 박물관이라고 해도 과언이 아닌 곳이다.

등로에서 바라본 외동읍 제내리의 모습

제내리는 맷돌산(마석산:磨石山) 동쪽 기슭에 이루어진 마을로 본래에 돌이 많아서

‘돌매’ ,‘토상촌(吐上村)’이라고 부르다가 마을 앞 ‘ 토성계(土城谿)’ 에 ‘돌매못 ’ 을

막은 후부터는 마을이 ‘돌매못’의 안쪽이 되므로 ‘못안’이라고 불렀다고 한다

일제시대에 행정구역 통폐합으로 ‘못안’ 을 한자로 표기하면서 ‘ 제내(堤內)’ 로 불렸다.

여기에 한가지 유의할 점은 ‘ 토상촌’과 ‘토성계’에 주목할 필요가 있다.

‘마석산’ 기슭인 이 일대가 돌과 마사토로 이루어져 물이 계곡으로 흘러 내리지 않고 ,

거의 땅속으로 스며들어 샘물로 솟아난다. 이 샘물이 솟아난 곳에 못을 막악았는데

이곳을 ‘토성계(土城谿)‘ 라고 했다. 그리고 이 마을이 마석산에 토해내는 샘물 윗쪽에

위치하므로 ‘토상촌(吐上村)’ 이라고 하지 않았나 싶다.

그것은 샘못의 북쪽에 위치한 마을을 ‘북토리(北吐里)’라고 한데서도 확인할 수 있다.

옛날 사람들은 이 샘물을 마석산이 물을 머금었다가 토해내는 것을 보았던 것이다.

또 토성계 즉 샘못인 돌매못은 형상강과 태화강의 분수령이기도 한데 마석산에서

내려오는 물이 이곳에서 북쪽에 있는 ‘뱀거랑’ 으로 흐르면 형상강이 되고 못 아래의

남쪽으로 흐르면 태화강이 된다고 한다.

이제 비는 그치고 경주시내에는 서서히 구름이 걷히기 시작한다.

이곳은 아예 길이 없는데다가 나무가 뒤엉켜 있어 길찾기가 힘이든다.

선답자들의 시그널이 유일한 이정표 역할을 한다. 멋진 경주 시내의

전망을 바라보면서 내려오다 희미한 등로를 버리고 좌측으로

길이 없는 바위 틈새를 겨우 빠져서 등로를 이어간다.

이곳은 정말 길찾는데 바짝 신경을 써야 할 곳이다.

거기다가 이 지역은 마사토 지역이라 비에 젖은 탓에 상당히 미끄럽다.

정말 힘든 구간을 조심스럽게 내려가야 하는 구간이다.

호미기맥 마루금에서 논쟁을 불러 일으킨 토성소류지가 보인다.

이 구간의 기존 마루금은 문제점을 선답자들의 답시기를 인용하여

다시한번 문제점을 짚어본다.

제내리의 본래의 이름은 토상촌이라고 한다. ( 제내 : '돌매', '토상촌(吐上村)', '석동(石洞)'이라고

부르다가, 마을 앞의 토성계(土城谿)에 못을 박고부터 '제내(堤內)', '못안'이라 불렀고, 해방후부터

'제내'라 고쳐불렀다고 한다.--외동읍 홈피 참조) 이 吐上村은 최씨들의 집성촌이며,

가까운 북토리와는 서로 서먹서먹한 관계이고 위에 있는 사일마을과는 교류가 활발하면서

아주 가깝다고 8순의 할머니가 이야기 해 주신다. 또한 토성소류지의 물은 자연적으로 땅에서

솟아오른다고 한다. 이 말을 어떻게 해석해야 할까???

==◆. 토성소류지를 안쪽으로 빙 둘러 한 바퀴 돌고 매점을 찾다가 동네 할머니하고 이야기 한 후

인공수로 주변 지역을 더 둘러 본 후 동네의 다른 분을 만나 이런 저런 이야기를 들었다.

그 내용을 정리하고 토성소류지의 물 흐름을 아래에 정리한다.◆==

★.인공수로는 비 올때만 흐른다.

이 연못은 아주 특이한 형식의 연못으로 지금까지 보아왔던 일반적인 소류지와는 그 성격이 틀린 연못이다.

우선 일반적인 못은 상부에서 흘러오는 물을 모두 가두었다가 아래쪽으로 물을 공급한다.

그런데 이 연못은 상부에서 내려오는 물을 평상시에는 소류지 안으로 넣지만, 큰 비가오면

인공수로를 통하여 물을 아랫쪽 북토리로 보낸다.

토성소류지에는 상부의 물 유입구로 물이 들어오는 구멍이 두 개있다.

이 두 개의 통로를 통해 물은 토성소류지로 유입된다.

물은 농사의 원천이다. 평상시에는 물을 지초마을로 보내고, 장마나 큰비가 오면 아

랫쪽 북토리로 물이 흐르니 북토리의 주민들은 토성소류지의 물을 공급받을 수가 없다.

누가 이득을 보고 누가 손해를 보는가???

★. 토상촌(제내)은 경주최씨 집성촌이며, 물길을 돌릴 수 있었을 것이다.

토상촌이 언제부터인지 모르지만 최씨 집성촌으로서 자리잡은 것은 아마도 오래된 것같다.

조선시대 최계종의 사당인 육의당이 있고 해마다 봄에 제사를 지낸다.

이런 마을은 옛날부터 근방 유지들이 살았고, 교육열도 높은 곳이다. 이곳에 사시는 분들은

현재 노인들(70세 이후)이 대부분이지만 도시에 나가 큰 벼슬도 한 것 같다.

최양식 前행자부차관(2006년도)도 이 제내마을 사람이라고 자랑을 하는

마을 노인은 아주 자랑스러운 듯 최씨마을을 자랑한다.

이 분에게 물어보았더니 이 연못은 신라시대부터 있었다고 하는데???이런 연관성을 비추어 본다면

아주 옛날에 이 마을의 사람들은 힘있고, 권력이 있었던 사람들 같다.

대부분의 소작은 지초마을에서 거두어 들였을 것으로 추측되는데.....큰 비가 내려 홍수가 나면

지초마을의 농토는 물에 잠긴다. 왜냐하면 신원마을과 지초마을 사이가 좁아서 물이 빨리 빠지지 않기 때문이다.

아마도 이런 문제를 해결하기 위해 인공적으로 수로를 만들어 홍수나 큰비가 오면

북토리 방향으로 물길을 돌렸으리라 예상할 수있다.

★. 옛날 정월 대보름 놀이에서도 서로 상극이었던 마을이다.

지형상으로 또는 물길이 흘러가는 것을 보아도 토성소류지의 물을 공급받는 것은 지초마을 앞의 농토이다.

이와 반대로 북토리는 마석산(맷돌산)의 작은 개울물과 북토지의 물을 공급받아 농사를 짓는다.

북토리는 너무나 억울하지 않겠는가??? 그런 연유인지 어떤 연유인지 몰라도 정월 대보름에 쥐불놀이와

동네끼리 편싸움을 하면 항상 제내리가 이겼다고 자랑하는 노인장이다.

평상시에도 아래마을 북토리보다는 윗쪽마을 사일과 더 가깝게 지내고 교류도 활발하다는

주민들의 이야기로 보아 두 마을은 서로 상극인 것은 확실하다.

★. 일반 저수지는 댐(둑)이 약 10~20% 정도를 차지하지만 토성소류지는 약 75%가 둑으로 되어있다.

일반 저수지는 상부의 물을 모두 가두기 위해 둑을 쌓았다. 그리고 물넘이를 만들어 홍수에 대비한다.

하지만 토성소류지는 홍수때 물의 방향을 바꾸기 위해 인공수로와 둑을 더 쌓았다.

그리하여 둑의 길이가 약 75%를 차지하는 특이한 형태의 연못이다. 입수구가 두 곳 있는데

사일쪽에서 내려오는 하천의 물이 유입되고, 마석산에서 내려오는 지류의 물줄기가 유입된다.

아쉽게도 마석산의 물줄기 유입구는 근처를 살피면서 이런 현상을 생각하고 추론할 겨를이 없어서

미처 확인하지 못했다. 아마도 어디엔가 마석산의 지류에서 흐르는 물줄기가 유입되는 수통이 분명히 있다.

또한 소류지의 물 높이가 낮고, 주변의 토질도 사질토와 암반이 섞여 있는 것으로 보아 땅속으로

스며든 물이 소류지로 솟아 올라오는 현상도 있는 것같다.

◈. 원래의 맥길은 어떻게 형성되었을까? .◈

사람마다 모두 생각은 다르지만 필자가 생각하는 맥은 마석산(맷돌산)-420.4봉바위-제내마을 능선-

성원사-인공못둑-북토리 진입다리-신명산업-순지마을-장구뱅이로 이어진다고 본다.

1. 인공수로는 비상시의 수단이므로 정상적인 물길로 볼 수 없다는 것이다.

2. 제내마을과 북토마을이 서로 상극인 점을 본다면 두 마을의 경계지점이 맥일 확률이 크다.

더불어 두 마을의 경계는 축사보다 더 제내방향으로 들어온 자연하천이다. 그러므로 하천의 남쪽 능선이 맥일 확률이 크다.

자연하천의 물 방향이 북쪽으로 흐르는 것은 북토리의 상류로 보아야 한다.

축사 아래부분이 낮아 보이는 것은 아마도 경지정리 하면서 토성소류지 물을 원만하게 끌어 들이기 위해

일부러 깎아 내렸을 수도 있다

육의당에서 150m 지점의 감나무 밭과 축사입구에서 250m 지점에 서면 확연히 인공수로의 공사 모양이 드러난다.

이 못 둑에서 성원사로 향하는 능선이 크고 뚜렷하며 물길의 방향도 북쪽으로 바꾸는 역할을 한다.

3. 약 400m의 인공수로와 350m의 토성소류지의 둑은 옛날의 토목기술로도 충분히 만들 수 있었다.

약 800m의 인공수로는 선조들의 지혜가 돋보인다. 낙남정맥 진양호 가화천의 축소판이다==

4. 축사 앞부터 연결되는 맥은 제방따라 맥이 연결되는 것은 물줄기의 분기점이다.

축사 앞부터 북토리로 향하는 수로는 물의 흐름이 완만하여 자연적으로 맥과 함께 형성된 것 같다.

5. 북토리 진입로 다리에서 순지마을까지의 맥길은 조은산님의 설정대로 높이가 형성되어 있다.

그런데 박성태님의 마루금은 조금 더 북쪽 제방을 따른다. 필자도 이 부근의 물길을 정확히 알 수가

없어서 우선은 조은산님의 땅 높이를 중시하고 싶은 생각이다.

6. 맥길을 설정하고 성원사를 보면서 밭을 통해 올라가니 최씨묘지가 보인다.

그런데 성원사 이후 우마로길을 따라 올라가다가 오른쪽으로 작은 지류를 넘었다.

그 지류를 넘었던 능선을 따라 올라가니 수많은 묘지가 나온다. 모두 최씨묘지가 아니었다.

북토리 사람들의 묘지로 추정되는 묘지이다. 그러므로 필자가 올라갔던 곳은 지맥에서 조금 벗어난 것 같다.

작은 물길을 건너지 않고 올라갔다면 그곳에는 최씨들의 무덤이 있었을까? 글쎄 이 문제는 후답자에게 넘기고 싶다.

최 중교님의 산길에서 “토성소류지의 수수께끼같은 물줄기”에서 인용

이 길을 걸어보니 대체로 최중교님의 조사한 내용이 맞는것 같은 느낌이다.

줌으로 당겨서 본 기존 호미기맥 마루금

맨 우측 공장지대 구름위에 볼록 나온 봉우리가 사일고개 위의 421봉이고

도로를 개설하기 위해 산이 잘려나가 맨살을 드러낸 부분이 328.5봉이며

토성소류지 위의 볼록한 봉우리가 독점산(242봉)이다.

등로에서 소나무 사이를 낮은 포복을 하다시피 기어 내려오니 편안한

안부가 나타나고 잠시후에 우측에 호화묘지가 보이고 이윽고 밀양박씨

묘지가 나타나는데 이 지역에는 경주라 왕릉이 많아서 그런지 예전에

벼슬을 좀 했다하는 분은 봉분이 집채만한 왕릉 크기가 서울 지역에서는

조선시대의 왕릉을 빼고는 좀처럼 보기 힘든 풍경이다.

밀양박공 묘지 산신제단

통정대부첨추휘이민지묘(通政大夫僉諱以敏之墓:12:35)

등로에서 내려오니 통정대부를 지낸 밀양박공의 묘지가 나오는데 봉분의 크기가

왕의 무덤만큼 크다. 통정대부면 정삼품 벼슬에 당상관이나 당하관 정도인데

이렇게 큰 봉분은 전혀 이해가 되지 않고 여태껏 대간이나 정맥길에서 만난

통정대부의 무덤과는 비교가 안될 정도이다.

|

윗 교지를 해석하면 통정대부란?

교지 오해묵 통정대부 광서8년 4월 년 81가자

즉 오해묵선조의 나이가 81세로 수직 통정대부에 명한다는 증직교지이다 실제 통정대부가 아니라 나이가 많아 노인예우차원에서 내려진 교지이다 |

조선시대 정3품관은 상, 하 동반(문반), 서반(무반), 종친, 의빈으로 구분되었는데,

1865년(고종2년)부터 동반의 명칭으로 통일하였다.

정3품상부터 당상관이 되므로 正三品 벼슬은 상의 당상관에 오르느냐 하의 당하관에

머무느냐에 따라 신분상의 큰 차이가 생겨 벼슬길의 갈림길이 되었다.

正三品下에서 正三品上의 당상관이 되면 흑관을 쓰던 망건의 관자를 玉으로 바꾸어

영구의 표상으로 삼고 공,사간에 영감이란 경칭으로 불리웠다고 한다.

密陽朴公 묘지에서 북토리 마을로 내려간다.

숲속 임도를 빠져나오니 포장도로가 나온다.

길가에는 山竹들이 보이고 주위에는 감나무밭이 보인다.

지금부터 경주시 외동읍 북토리 마을길을 지나간다.

도로를 타고 내려오니 ‘密陽朴氏 石隱公支下瑩苑’표시석이 나오고

조금을 더 내려오니 대추나무가 있는 집 마을 안쪽 도로 삼거리에서

우측으로 마을길을 따라 나선다.

마을 도로를 타고 나오니 우측에 컨테이너 박스가 하나있고

꽃이 핀 정구밭(부추)이 많이 보인다.

이곳 길찾기는 그야말로 迷路이다. 나홀로 산행은 아예

포기하는게 좋을 정도로 길 찾기가 난해한 곳이다.

정구지(부추)가 꽃이 다 피어 버렸다. 일손이 없어서 수확을 못했나?

마을길 삼거리에서 300여m 정도를 와서 부추밭을 지나 좌측에

한우축사를 바라보며 포장도로를 버리고 밭 가장자리로 내려선다.

밭 가장자리를 지나서 나오니 다시 콘크리트 포장도로가 나온다.

콘크리트 도로로 들어서니 우측에 마석유축이라는 돼지농장

표지판을 끼고 2분 정도를 도로를 따라서 걷는다.

마을길을 걷다가 ‘북토안길 31-25’의 표지판이 붙어있는 집을 지나면서

좌측 부추밭과 축사를 끼고 가는데 가축분뇨의 악취가 진동을 한다.

축사와 부추밭을 지나니...

이제는 옥수수밭과 돼지풀이 가득한 공터가 나온다.

이곳은 가축 분뇨와 아무렇게나 방치된 정화조에서 흘러나오는

인분 냄새가 산꾼을 정말 힘들게 한다. 조금을 더 지나니

원동천 제방둑이 나타나면서 좌측에 축사가 나타난다.

좌측에 축사를 끼고 제방을 따라서 걷는다.

이 하천은 토성 소류지에서 흘러 내리는 물길을 돌리기 위해 자연적이 아닌

경지정리를 하면서 토성소류지 물을 원만하게 끌어 들이기 위해 인위적으로

만든 하천이라서 그런지 억새를 비롯한 잡초들이 무성해 하천처럼 보이질 않는다.

토성소류지로부터 순지마을 까지의 원동천은 자연하천이 아니고

인위적으로 만든 수로다. 원래의 원동천 상류는 현재와 같이 남천으로

가는 것이 아니고 동천으로 이어져 태화강에 합류한다.

축사에는 건강하게 보이는 한우들이 많다. 지나가는 산꾼이

신기한 지 물끄러미 바라본다. 내가 나를봐도 이상한데 넌들

이상하게 보이지 않으면 비정상적이지...

지나온 마석산과 북토(北吐),북토상(北吐上) 마을의 모습

경상북도 경주시 외동읍에 위치한 마을로 북토(北吐)라 부르게 된 것은,

마석산(磨石山:일명 뺏돌산)에서 흘러내린 물이 제내리(堤內里)앞의

토성계(土城谿)에서 남과 북으로 갈리어 흐르는 데 남으로는

울산 태화강(太和江)으로 흘러 들어간다. 마석산이 북쪽으로 토해내는

물의 냇가에 위치한 마을이라 하여 북토(北吐)라 칭한다 .

다리와 물을 건너는 것은 山自分水嶺에 위배되지만 오늘 건너는

이 다리는 인공적으로 만든 하천이기에 하천을 하천으로 보지 않고

다리를 다리로 보지않기에 다리를 넘어서 기맥길을 이어간다.

도로 양 옆으로의 논에는 벼들이 누렇게 익어가고 있다.

내일 태풍 산바가 이 지역을 통과한다는 예보가 있었는데

제발 무사하여 힘든 民草들의 허리가 펴졌으면 하는 마음이다.

우측으로는 조금만 松林이 있고 쉴수 있는 공간이 보인다.

송림에서 20여m를 가니 (주) 덕천이라는 간판이 붙어있는 사거리가

나오고 이곳에서 좌측으로 꺽어져서 기맥길을 이어간다.

좌측으로 꺽어지니 해동기업 경주공장이 나오고...

조금 더 진행하니 동우산업이라는 제조공장이 나타난다.

이곳에서 부터 경주시 외동읍 순지마을로 접어든다.

득전농원(13:12)

득전농원이란 탱자나무 울타리가 처진 꽤나 큰 배밭이 나타난다.

내일 태풍이 분다고 하니 배를 따는 손길이 분주하기만 하다.

부디 태풍의 피해가 없기를 기원한다.

다시 농로 가운데를 지나간다. 송유관이 지나가는지 송유관 표지판이 보인다.

마을 어귀에 있는 고구마밭에는 보기힘든 고구마꽃들이 많이 피어있다.

순지(筍池)마을(13:15)

경주시 외동읍에 있는 마을로 영지(影池)에서 북으로 4키로미터 떨어진 곳에 위치한 마을이다.

미개척 시대에는 이곳에 죽림(竹林)이 넓게 퍼져 죽순이 많이 났다고 하여, 죽순‘筍’자를 써서

순지 마을로 불렀는데 그 뒤 순(筍)이란 거사가 이곳에 들어와 죽림(竹林)가에 밤나무를 많이

심어 밤숲(栗林) 이 우거졌다고 한다.

또 율림(栗林)근처에 못을 파 이 못 이름을 밤숲못이라고 했다.

순지마을로 접어든다. 여느 시골 촌락과 별 다름이 없는 곳이다.

좌측의 사료용 옥수수밭과 마을 담벼락을 끼고 마을 가운데로 통과한다.

참으로 고마운 시그널

마을 도로의 전붓대에 붙은 선답자들의 시그널이 고맙기만 하다.

사실 정맥이나 기맥을 타는 소위 말해서 전문산꾼(?)들은 산에서

맥길을 찿는데는 동물적인 감각을 가진 사람들이지만 이렇게 맥길이

개발이 되서 마을이나 공단지역 등 대도시 주변의 맥길을 탈 때는

바짝 신경을 곤두 세운다.

순지마을 벗어나니 우측에 자동차 부품 포장업체인

(주) 덕영실업이 자리를 잡고 있다.

8번 군도(13:20)

경주시 외동읍 방어리와 연아리를 잇는 8번 군도가 이곳 순지마을을 관통하고 있다.

이곳에서 도로를 건너니 좌측에 공장과 우측에 농장이 나온다.

우측에 구지 뽕나무를 재배하는 이천농장이 있고 포장도로를 따라서 간다.

우측 연못에는 연꽃이 피어있다.

포장도로가 끝나고 농로를 따라서 꽤나 큰 배밭을 끼고 계속해서 올라간다.

저 안쪽이 지도상에 나타나는 장구뱅이이다.

갈림길(13:25)

8번 군도에서 농로를 5분정도 올라가다가 좌측에 묘지를 끼고 90도 좌측으로

꺽어져서 등로를 이어간다. 이곳에서 마지막 베낭털이를 한다.

맥주와 양주, 그리고 복분자와 떡을 동료 산꾼들과 나눠먹고 서둘러 길을 떠난다.

이곳은 공동묘지 같지는 않은데 묘지들이 많이 보인다.

특히 月城 李氏 묘지가 많이 보이고 타 성씨의 묘지도 보인다.

묘지사이의 등로를 타고 완만하게 고도를 높혀간다.

등로에서 흔히 보는 비석에 학생이나 처사는 벼슬을 못한 남자요,

유인은 그 학생이나 처사의 부인으로 알고 있는데, 최말단 관리인

종사랑부터 처(妻)에게 유인(孺人)의 작호(爵號)가 주어졌으므로,

엄밀히 말하자면 학생이나 처사의 부인에게 ‘유인 무슨씨’라 함은 잘못이다.

종사랑을 찾아보다가 새로 알게 된게 있는데, ‘양반’은 관직에 든 사람이야

당연한 지위이지만, 4대조 이내에 벼슬한 사람이 있어야 양반이고,

그렇지 못할 경우 5대 째부터는 양반의 지위가 박탈되었다는 기록이 있다.

한번 양반이면 자손대대로 양반인줄 알았는데 그렇지 않다는 것이다. 하기야

조선중기로 내려오면서 양반 지위를 돈으로 사고 팔았고, 족보 세탁도 은밀하게

행해졌으니 결국은 돈 있는 사람이 양반되는거는 예나 지금이나 한가지다.

등로에 올라서니 羅州丁氏의 묘지가 있고 이곳에서 좌측으로

90도 꺽어져 원고개로 향한다. 고도편차가 없는 편안한 능선길이다.

등로에서 바라본 경주시 외동읍 죽동리의 모습

이곳은 들이 꽤나 넓어 보인다. 들 가운데로 부산에서 경주, 포항을

지나 동해안을 따라 함경북도 온성까지 연결되는 7번 국도가 보이고

그와 평행선을 달리는 부산 부전동에서 서울 청량리를 잇는 동해남부선

철도도 보인다. 계속해서 편안한 길을 가니 195봉이 나타나고 묘지도 계속 보인다.

등로 나무 사이로 보이는 영지(影池)

경주 영지(慶州 影池)

경상북도 경주시 외동읍 괘릉리에 있는 연못으로

751년(신라 경덕왕 10) 김대성이 불국사를 지을 때

신라로 온 옛 백제지역의 석공 아사달과 그의 아내 아사녀의 슬픈 전설이 어린 곳이다.

아사달은 불국사 다보탑을 완성하고 석가탑을 만드는 데 여념이 없었다.

남편을 그리워하던 아사녀는 서라벌로 찾아갔으나,

탑이 완성될 때까지 기다려 달라는 주지의 뜻을 받아들여

탑의 그림자가 비칠 것이라는 못가에서 기다렸다.

남편을 지척에 두고 만나지 못하던 아사녀는

문득 못 속에서 탑의 환상을 보고 아사달을 그리며 연못으로 뛰어들었다.

석가탑을 완성하고 아사녀가 기다리는 영지로 찾아 온 아사달 역시

아내의 죽음을 알고 아사녀를 부르며 못 속으로 뛰어들었다.

이후 아사녀가 남편을 기다릴 때 탑의 그림자가 이 연못에 비추었다 하여

그림자 못, 영지라 하였고 그림자를 비춘 다보탑을 유영탑(有影塔),

비추지 않은 석가탑을 무영탑(無影塔)이라고 불렀다.

연못가의 소나무숲에 그들의 명복을 빌기 위해 세웠다는

영사影寺의 영지석불좌상(影池石佛座象)이 남아 있다.

등로에서 내려와 동해남부선 철도를 무단으로 건너니 우리를 태우고 온

애마가 저 건너 주차장에 보인다. 비는 갑자기 국지성 호우로 바뀐다.

원고개(14:10)

경북 경주시 외동읍 괘릉리에 있는 고개로 7번 국도와 동해 남부선이

지나는 곳으로 인근에 대도시가 가까운 탓인지 교통량이 상당히 많다.

길을 건너면 신라 38대 문성왕의 능인 괘릉이 있고 반대편에는 아사달과

아사녀의 애닯픈 사랑이 깃든 영지가 있다.

오랫만에 10시간 30분의 우중 산행을 마치고 스틱을 접는다.

휴게소 옆에는 충효마을 괘릉동의 표시석이 있다.오늘 산행을 하면서 빨리와서

괘릉을 꼭 가고 싶었는데 오늘 그 뜻을 이루지 못하니

진한 아쉬움이 남는다. 다시 이곳을 올지 안올지 몰라 꼭 들리고 싶었는데..

괘릉동 표시석 뒷면의 내용

괘릉(掛陵)

경북 경주시 외동읍에 있는 신라시대 798년경의 능으로 사적 제26호이다.

소나무가 울창한 넓은 능역(陵域) 가운데에

둘레돌[護石]을 돌린 원형 토분土墳으로,

둘레돌은 판석과 탱주(撑柱)로 짜여져 봉토 밑에 있고,

그 위에 갑석(甲石)을 덮었다.

탱주에는 각각 방향을 따라 12지신상(支神像)이 양각되었고,

봉토 앞에는 옆면에 안상(眼象)이 조각된 우수한 상석(床石)을 놓았다.

봉토 주위에 수십 개의 기둥을 세우고,

그 기둥 위아래에 동그란 구멍 2개를 뚫어 관석(貫石)을 끼워 난간을 돌렸으나

지금은 모두 없어졌고 둘레돌과 기둥 사이엔 판석을 깔았다.

봉분과 멀리 떨어진 전방에 돌사자 2쌍과

문무인석(文武人石)이 각각 1쌍씩 배치되고,

그 좌우에 석화표(石華表)가 서 있다.

괘릉은 낮은 구릉의 남쪽 소나무 숲에 있는 것으로 신라 제38대 원성왕(재위 785∼798)의 무덤으로 추정된다.

원성왕의 이름은 김 경신이며 내물왕의 12대 후손으로 독서삼품과를 새로 설치하고 벽골제를

늘려쌓는 등 많은 업적을 남겼다. 왕릉이 만들어지기 전에 원래는 작은 연못이 있었는데,

연못의 모습을 변경하지 않고 왕의 시체를 수면 위에 걸어 장례하였다는

속설에 따라 괘릉이라는 이름이 붙여졌다.

이 능은 원형 봉토분으로 지름 약 23m, 높이 약 6m이다.

흙으로 덮은 둥근 모양의 무덤 아래에는 무덤의 보호를 위한 둘레석이 있는데,

이 돌에 12지신상이 조각되어 있다. 봉분 바로 앞에는 4각 석상이 놓였고

그 앞으로 약 80m 떨어진 지점부터 양 옆으로 돌사자 한쌍·문인석 한쌍·무인석

한쌍과 무덤을 표시해주는 화표석(華表石) 한쌍이 마주보고 서 있다.

이 석조물들의 조각수법은 매우 당당하고 치밀하여 신라 조각품 중 가장 우수한 것으로

꼽히고 있는데, 특히 힘이 넘치는 모습의 무인석은 서역인의 얼굴을

하고 있어 페르시아인이라는 주장도 있다.

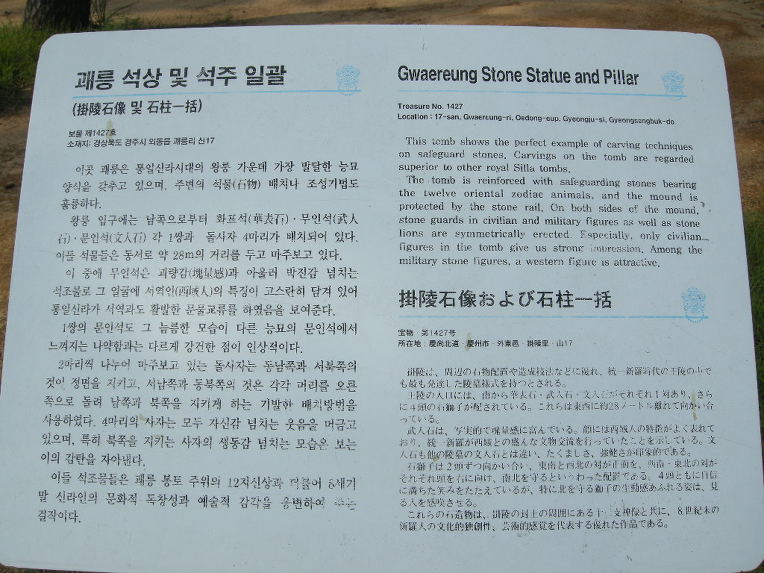

경주 괘릉 석상및 석주 일괄

사적 제26호 경주 원성왕릉을 중심으로 좌·우 입구에 한 쌍씩 석조상들이 배치 되어

있으며 수량은 문·무인 4점, 사자상 4점, 석주 2점으로 총 10점이다.

무인상은 서역인 또는 서역풍을 나타내고 있어서 동서문화의 교류적 측면에서

크게 중시되고 있는 자료이며, 통일신라시대 절정기의 사실적인 조각인

성덕대왕 능석인상을 계승하여 매우 사실적으로 조각된 상이다.

또한 이들 문·무인상들은 흥덕대왕 능의 석상들보다 앞선 생동감을 갖고 있고

역동적인 사실성을 나타낸 대표적인 조각품으로 신라 조각사를 연구하는 데

중요한 비중을 차지하고 있다. 아울러 8세기의 이상적 사실 조각과 함께

당대의 찬란한 신라 문화의 진수를 알려주는 귀중한 자료이다.

괘릉의 무덤제도는 당나라의 영향을 받은 것이지만 둘레돌에 배치된 12지신상과 같은

세부적인 수법은 신라의 독창적인 것이다. 또한 각종 석물에서 보여지는 뛰어난 조각수법은

신라인의 예술적 경지를 잘 나타내고 있다.

※(경주괘릉 → 경주 원성왕릉)으로 명칭변경 되었다.(2011.07.28 고시)

산행 장비를 정리하고 이곳 휴게소에 있는 석거돈이라는 식당의

샤워장에서 깨끗히 씻고 낙지볶음에 맥주에 소주 말아서 연거푸

석잔을 마시고 서울가는 버스에 오른다.

이제 비가 앞이 안보일 정도로 내리기 시작한다. 내일 온다는

태풍 산바의 영향인가? 차에 오르고 이내 깊은 잠에 떨어진다.

구미부근에서 오줌이 마려워 잠에서 깨어난다.

그런데 선산 휴게소는 아직 멀었는데 고속도로는 주차장이다.

오줌보가 작아서 그런지 요강이 깨지는 느낌이다

휴게소에 도착하여 시원하게 비우고 버리는 즐거움을 만끽한다.

다시 잠에 빠져들고 천안 부근에서 잠을 깬다.

천안에서 안성 J.C까지 1시간 반이나 소요된다.

오늘이 조상의 묘를 벌초하는 마지막 피크라 그런지 고속도로는

주차장을 방불케 한다. 서울에 에정보다 2시간 늦게 도착한다.

'♣ 9기맥 자료및 산행후기 ♣ > 호미(형남)기맥(終)' 카테고리의 다른 글

| 호미기맥 제4구간 - 성황재에서 흰날재까지 (0) | 2012.10.29 |

|---|---|

| 호미기맥 제3구간 - 원고개에서 성황재까지 (0) | 2012.10.08 |

| 호미기맥 제1구간 - 소호분교에서 당산고개까지 (0) | 2012.09.03 |

| 호미지맥의 뿌리는 어디서 부터인가? (0) | 2012.08.25 |

| 호미기맥 제내리 마을의 의견과 자료 (0) | 2012.05.16 |