일시: 2018년 10월 27일

장소: 오대산 월정사와 상원사, 중대 사자암, 적멸보궁, 월정사 성보박물관

매달 법보신문사에서 주관하는 “삼국유사 성지찾아 떠나는 인문학 기행”으로

이번달에는 오대산 품 안에 안긴 문수신앙의 성지인 월정사와 상원사로 향한다

- 버스편

-

서울 동서울터미널 → 진부 시외버스터미널

동서울터미널(T:02-446-8000) : 지하철 2호선 강변역

진부 시외버스터미널 (T:033-335-6963) * 하차 : 진부종점하차- 요금 : 13,100원

- 소요시간 : 2시간 15분

- 배차간격 : 30~40분 (첫차 06:32 / 막차 20:05)

서울남부터미널 → 진부 시외버스터미널

서울남부터미널(T:02-521-8550) : 지하철 3호선 남부터미널역

진부 시외버스터미널(T: 033-335-6963) * 하차 : 진부종점하차- 요금 : 12,200원

- 소요시간 : 2시간 35분

- 출발시간 : 1일 4회 운행(09:00, 11:15, 14:50, 19:20)

진부 시외버스터미널 → 월정사 정류장

- 버스이용시

-

*진부 하차 후 월정사 행 버스 타는 곳: 진부시외버스터미널(하차장소 뒷편)

- 요금 : 1,900원

- 소요시간 : 20분

- 배차간격 : 약 1시간 (첫차 06:30 / 막차 19:40)

06:30, 07:40, 08:30, 09:40, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:20, 15:30, 16:40, 19:20 - 계절에 따라 약간의 시간변경이 있을 수 있습니다.

- 버스번호 : 월정사, 상원사행

- 행선지 : 월정사행, 상원사행

- 하차 : 월정사 앞 하차

- 택시이용시

- 소요시간 : 15분 (요금: 18,000원)

- (월정사 홈페이지 인용)

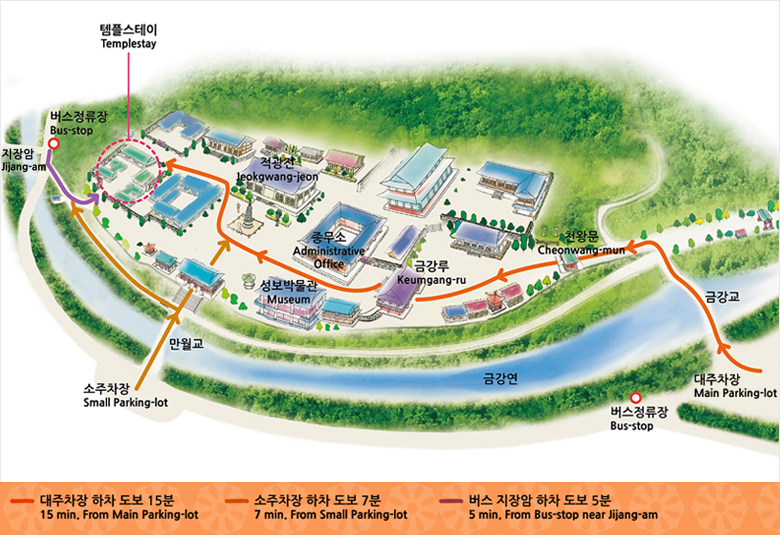

월정사 가람배치도

이른 아침에 일어나 샤워를 하고 의관정제를 한 다음에 지하철을 타고 안국역을 나와

조계사 일주문 앞에 도착하니 생각보다 이른 시간에 도착하여 조계사 대웅전에 들려

부처님께 예경을 올리고 절 마당에 열리고 있는 국화전시회를 구경한 다음에 버스에

올라 강원도에 향하는데 단풍 행락객들의 차량으로 인해 생각보다 1시간 이상 더

걸려 월정사 주차장에 도착하니 오전 10시 30분이 조금 지난 시간이다

법보신문사의 갑질(?)로 인해 월정사 매표소를 지나 월정사 절집에서 가장 가까운

주차장에 도착하는 바람에 멋있는 전나무 숲길과 일주문, 성황각을 놓치는 憂를 범한다

월정사 일주문(2018년 3월1일 황병지맥 가는 길에서)

월정사는 신라 선덕여왕 12년(643년)에 자장율사에 의해 창건되어 현재까지 1,400여년의 역사를 지닌

사찰로 평균 80여년의 수령을 가진 전나무 1,800여그루가 모여있는 숲길이다.

“月精大伽藍”이란 일주문 현판 편액은 탄허(呑歔)스님께서 쓰셨다고 한다

월정사 전나무숲오대산국립공원 월정사 일주문에서 경내로 들어가는 전나무숲은 약 2km정도로

경기도 광릉 국립수목원전나무숲, 부안의 내소사 전나무숲과 더불어 우리나라 3대 전나무숲으로 유명한 곳이다

월정사 성황각(城隍閣)

성황각은 이 지방의 토속신을 모신 전각으로 맞배지붕의 전각은 약 2평정도이며 토속신앙이 불교에

잘 습합된 것을 보여주고 있으며, 모든 사상과 믿음을 수용하려는불교의 넓은 가르침을 잘 보여주는

전각이라고 할 수 있다

성황신의 모습

가람으로 가는 일주문 에서 사천왕문 사이에 또는 옆에 모시고 있으며, 국사당, 국사단, 가람당이라고도 한다

주차장을 지나 금강교에서 바라본 상원사 선재길로 이어지는 금강연의 모습

금강교와 단풍

월정사 천왕문

천왕문에 들어서면서 좌.우에 있는 사천왕상에게 예베를 올리는데 근엄한 위엄과 기품이 있는

사천왕상인데 너무 높게 목책이 둘러있어 사천왕을 감상하거나 사진에 담기에는 너무 불편했다.

사천왕상은 사방과 불법을 보호하는 호법신으로 불전이나 탑의 사방을 수호하는 신장으로, 우리나라의

다른 사천왕에 비해 얼굴색이 조금 검은 것이 특징이다

월정사 금강루(金剛樓)

천왕문을 지나면서 금강루를 만나는데 전각의 형태가 조금 특이하게 형성되어 있다한국의 가람 배치에 있어서

일주문, 천왕문, 불이문으로 이어지는게 정설인데 월정사에는 불이문(不二門) 자리에 금강루가 배치되어

있는 것이 조금은 이채롭다

2층으로 된 전각인데 1층 아랫쪽에는 금강문이라 해놨고, 평창 동계올림픽의 마스코트인수호랑(좌측)과

반다비가 서 있고, 2층 누각에는 윤장대가 있는게 좀 특이하다

윤장대(輪藏臺)란 예불을 보는 불교의 의식품으로 손잡이를 돌리면서 극락정토를 기원하는 의례를 행할 때 쓰는

용구로 내부에 불경을 보관해둔 이것의 역할은 부처님 말씀을 온 세상에 퍼지게 하는 것과, 경전이 꽂혀있는

윤장대를 돌리기만 해도, 경전 만권을 읽는 것과 같아, 번뇌가 소멸되고 공덕을 쌓을 수 있다고 하며, 글을 몰라

경전을 읽지 못하는 사람들을 위해 만든 것이라 하며즉, 이것을 돌리며 불경을 읽는 효과를 얻는 것으로 요약할 수 있다.

주로 티벳트 불교에 많이 등장하는 윤장대는 티벳트 불교에서는 마니차라고 하며, 티벳트 불교에서는 내부에 불교

경전을 넣거나 불경을 새긴 마니차를 돌리면 경전을 읽는 효과가 있다고 하는데 글을 못 읽는 문명자들을 배려한 듯 하다

금강문(金剛門)

금강문의 우측에는 울금강역사상이라고 하는 나라연금강이, 좌측에는 훔금강역사상이라고 불리는 밀적금강이 있으며

특히, 밀적금강역사는 지혜의 무기인 금강저를 들고 부처님을 호위한다

이는 일체만물의 생성에서부터 소멸까지 표현한 것으로, 금강역사의 강한 힘과, 지혜로 불법을호지(護持)하고

사찰을 수호하며 불교의 진리를 표현하고 있다.

전면 3칸, 측면2칸, 2층의 누각으로 1997년 9월에 현해스님이 착공하여 1999년 10월에 낙성했다

금강루에서 바라본 월정사 경내

오대산 월정사는 대한불교조계종 제4교구의 본사로 <삼국유사>의 창건유래에는 자장율사(慈藏律師)가

당나라에서 돌아온 643년(신라 선덕여왕 12)에 오대산이 문수보살이 머무는 성지라고 생각하여 지금의

절터에 초암(草庵)을 짓고 머물면서 문수보살의 진신(眞身)을 친견하고자 하였다고 한다.

그 뒤 유동보살(幼童菩薩)의 화신이라고 전하는 신효거사(信孝居士)가 이곳에 머물렀고, 범일(梵日)의

제자였던 두타승(頭陀僧) 신의(信義)가 자장율사가 휴식하던 곳을 찾아와서 암자를 짓고 살았다.

신의가 죽은 뒤 이 암자는 오랫동안 황폐해 있었는데, 수다사(水多寺)의 장로 유연(有緣)이 암자를

다시 짓고 살면서 월정사의 사격(寺格)을 갖추었다

또한 민지(閔漬)가 쓴 <봉안사리 개건사암 제일조사 전기(奉安舍利開建寺庵第一祖師傳記)>에 인용한

<대산본기(臺山本記)>에는 이때 그가 머물던 곳이 바로 현재의 월정사 터이며, 자장은 훗날 다시 8척의

방(房)을 짓고 7일 동안 머물렀다고도 전하고 있어 이 절은 643년 자장이 건립했다고 볼 수 있다.

자장은 이곳에서 초가집을 짓고 문수보살을 친견하고자 하였으나 뜻을 이루지 못하고 태백산 정암사에서

입적한 이후 신의(信義)선사가 암자를 건립하여 머물며 이곳에서 입적하였다.

이후 한동안은 머무는 승려가 없어 황폐해 졌다가 유연(有緣)이 머물면서 암자를 건립하여 사찰의 면모를

갖추기 시작했는데 1307년 화재로 소실되었다가 이일(而一)이 중창하였고 1833년에 또다시 불이나 전소되었다

1844년 영담(瀛潭), 정암(淨庵)이 사찰을 중건하였다.

1951년 1.4후퇴 때 사찰의 대부분이 전소되었으나 1964년 이후 탄허(呑虛), 만화(萬和), 현해(玄海)

등이 중건하였으며, 문수보살이 머무는 성스러운 땅으로 신앙되고 있는 이 절은 <조선왕조실록> 등

귀중한 사서(史書)를 보관하던 오대산 사고(史庫)가 있었고, 1464년(세조 10년)에 말사인 상원사(上院寺)를

중수한다는 말을 듣고 이를 돕고자 시주물(施主物)과 함께 보내 온 <오대산 상원사 중창권선문

(五臺山上院寺重祠勸善文)>이 보관되어 있다.

주요문화재로는 석가사리를 봉안하기 위하여 건립한 8각 9층석탑과 상원사 중창권선문이 있다.

이 밖에 일명 약왕보살상(藥王菩薩像)이라고도 하는 보물 제139호인 석조 보살좌상(菩薩坐像)이 있다

월정사의 중요 문화재로는 국보 제48호인 평창 월정사 팔각 구층석탑과 보물 제139호인 평창 월정사

석조보살좌상, 국보 제292호인 평창 상원사 중창권선문(平昌 上院寺 重創勸善文) 등이 있으며,

월정사 육수관음상(月精寺 六手觀音像)이 강원도 유형문화재 제53호로, 부도 22기가 강원도 문화재자료

제42호로 각각 지정되어 있다

이 밖에도 월정사의 보물 및 유물들을 모아놓은 전시실 보장각(寶藏閣)에는 팔각구층탑과 같은 모양의

축소판 목조탑이 있으며, 그리고 대장경을 넣었던 경궤, 『금강경』 3권, 『범음집 梵音集』 2권,

『진언집 眞言集』 1권, 『보권문 普勸文』 1권, 『지장경 地藏經』 2권, 인도 불상, 인도 패엽경,

난초족자 2, 독성탱화 1폭, 관음보살변상도(觀音菩薩變相圖) 1폭, 신중탱화, 바라 1쌍, 조선시대 의상·기와,

고려시대 궤짝 13개, 구리거울인 무문경·파문경·쌍룡경·사룡경이 있고, 향낭·향합·수정사리병·진신사리병·은합·

청동합, 청동갑옷을 쌌던 보자기, 목향 등이 소장되어 있다

월정사 절집 마당에 있는 석상들

월정사 적광전(寂光殿)

정면 5칸, 측면 4칸의 매우 큰 법당으로, 팔작지붕에 다포계 양식을 갖추고 있었다

적광전의 외부 기둥은 모두 18개인데 이 가운데 16개는 오대산에서 자생하는 소나무이고

2개는 괴목이며, 내부기둥 10개 등도 모두 오대산에서 자생하는 전나무로 만들었다고 한다

원래 이 자리는 과거 7불을 모신 칠불보전이 자리하고 있었으나 6.25 때 소실된 것을 1964년

주지 만화스님이 다시 중건한 것이라고 하며 현판과 주련(柱聯) 글씨는 탄허스님의 친필이다

내부에는 중앙에 석가모니불과 근래에 조성한 석가모니후불탱, 1975년에 조성한 신중탱ㆍ

감로탱, 반자 등이 봉안되어 있다

1930년대의 조선고적도보에 의하면 과거 7불을 보신 칠불보전이 자리하고 있었으나 6.25

전쟁 때 아군에 의해 소실되었다가 1968년에 만화스님이 주지로 계실 때 다시 중건되었다.

적광전 외부 기둥 18개 중 16개는 오대산에서 자생하는 소나무이고 2개는 괴목이며, 내부기둥

10개는 오대산에서 자생하는 전나무로 만들었으며, 적광전이 소실되기 전에는 칠불보전(七佛寶殿)이라

했으며 대체로 적광전에는 비로자나 부처님을 모시는 것이 통례인데 이곳 적광전은 그 통례를 깨고

석굴암의 불상 형태를 그대로 따른 석가모니불을 모시고 있다.

이는 1964년 만화스님 법당 중창당시에는 현판이 대웅전이었다.

그러나 1950년대 탄허스님의 오대산수도원을 기념하기 위해 결사의 주主 경전이었던

화엄경의 주불인 비로자나불을 모신다는 의미로 적광전으로 고쳐 현판을 달았다.

적광전 뒷면 벽화는 10개의 소를 찾아 다니는 이야기를 그린 심우도가 그려져 있다

적광전 주불(主佛)

적광전(寂光殿)은 전내(殿內)에는 석굴암 본존불과 같은 형식의 대불이 봉안되어 있다.

적광전에는 대개 비로자나불을 모시는 것이 통례지만 여기서는 그 통례를 깨고 석굴암 불상의

형태를 그대로 따랐으며 또한, 본존불만 모시고 협시불을 모시지 않은 것도 특이하다.

석가모니불께서는 항마촉지인(降魔觸地印)을 하고 계신다

★항마촉지인(降魔觸地印)이라는 수인이 뜻하는 바는 글자 그대로 해석하면

'마귀를 물리치고자 땅을 향하여 손을 가르키는 모습'쯤으로 보면 된다

적광전(寂光殿)의 현판과 주련(柱聯) 글씨는 탄허스님의 친필이다

적광전 주련

적광전 현판과 주련柱聯 글씨는 탄허스님의 친필이고, 주련의 넉 줄은 자장율사의 불탑게이다.

주련의 글씨는 탄허(呑虛) 스님의 글씨

南無大方廣佛華嚴經(나무대방광불화엄경):대방광불화엄경에 귀의합니다

萬代輪王三界主(만대윤왕삼계주):만대의 법왕이요, 삼계의 주인이신 부처님께서

雙林示滅幾千秋(쌍림시멸기천추):싸라쌍수에서 열반을 보이신 이래 얼마나 세월이 흘렀던가

眞身舍利今猶在(진신사리금유재):부처님 진신사리를 지금 여기에 모셨나니

普使羣生禮不休(보사군생예불휴):수많은 중생들 끊임없이 예배하네

南無實相妙法蓮華經(나무실상묘법연화경):실상묘법연화경에 귀의합니다

월정사 팔각구층석탑(국보제48호)

월정사에 있는 고려시대의 석탑으로 상륜부(相輪部)의 장식을 제외한 전체를 화강암으로 건조한

이 석탑은 월정사 대웅전 앞뜰 원위치에 유존하며, 몇 번의 화재로 인하여 각 부재에 손상이 심하나

그 형태는 원형을 갖추고 있으며 1962년에 국보 제48호로 지정되었다.

6·25 전쟁 때 사찰건물이 전소되어 석탑에도 많은 피해를 입어 1970년 10월 석탑의 전면 해체보수가 진행되었다.

탑신부를 해체하는 도중에 제5층 옥개석 상면 중앙의 네모난 구멍 안에서 은제도금의 여래입상(如來立像) 1구(높이

9.7㎝)가 발견되었고, 제1층 탑신석 상면 중앙의 둥근 사리공(舍利孔) 안에서는 동경(銅鏡)·경문(經文)·향목(香木)

등의 사리장치가 발견되었는데, 이 가운데 청동합 속에 든 은제 합에는 『전신사리경(全身舍利經)』 1축과 수정사리병이

출토되었다

2001년, 2002년과 2005년 문화유산발굴조사단에서 석탑 주변지역에 대한 발굴조사를 벌여 토층을 조사한 결과

석탑 지표면 아래에서 편년이 확실한 중국 송대의 동전인 숭녕중보(崇寧重寶)와 성송원보(聖宋元寶)를 발굴하여

석탑 조성 연대가 12세기경임이 밝혀졌다. 또한 발굴조사에서 출토된 명문 암막새를 통하여 세종28년(1446)과

광해군2년(1610)에 월정사가 중수된 사실을 확인할 수 있었다

이 석탑의 높이 15.2m이며, 석탑의 구성은 일반형 석탑과 같이 기단부 위에 탑신과 상륜부를 세운 형식인데,

평면은 8각형을 이루었으며 고려시대에 이르면 평면이 방형에서 벗어나 다각형으로 되고 층수도 다층으로

변하는 석탑이 유행하게 되는데, 이 석탑도 그러한 종류에 속하는 것이라 하겠다

기단부는 4매로 결구된 지대석(地臺石) 위에 놓였는데, 지대 위에는 1단의 각형 받침을 새겼다. 하층기단

면석은 4매석으로 짜여져 있으며, 각 면에는 2구씩의 안상(眼象)이 오목새김되었고, 그 위의 하층기단 갑석도

4매석으로 되었는데 갑석 상면에는 연화문(蓮華文)을 조각하였다.

연화문은 복판(覆瓣)·복엽(複葉)인데 모마다 1판씩과 각 면에 3판씩으로 도합 32판이 돌려졌다.

그리고 갑석 상면에는 각형의 낮은 받침을 조각하여 그 위에 굄대석을 받치고 있는데, 이 굄돌은 1단으로 4매의

판석으로 짜여졌으며, 굄돌의 형태는 하면은 원호(圓弧)를 그리고 측면은 굽을 돌렸으며, 상면은 경사로 인하여

각 모퉁이에 합각이 뚜렷하다. 그리고 그 정면(頂面)에는 1단의 낮은 각형 받침을 새겨서 상층기단을 받고 있다.

상층기단 면석은 4매석으로 짜여졌는데 각 면에는 양쪽에 우주(隅柱: 모서리기둥)가 모각(模刻)되었다

상층기단 갑석도 4매로 결구되었는데, 하면에는 각형 1단의 받침이 조각되고 측면은 아무런

조식도 없으며, 정면에는 1단의 각형 받침을 마련하여 윗부재를 받고 있다. 그리고 상면은

하층기단 갑석 상면과 같이 경사가 있어 8각마다의 합각이 뚜렷하다.

상층갑석 위에는 1매의 판석으로 된 굄돌이 놓여 탑신부를 받치고 있는데, 이 굄대의 모양은 하면에

각형받침과 경사진 받침이 각출되고 상면은 약간의 경사로 8각마다의 합각이 뚜렷하며, 그 중앙부에

낮은 각형 1단의 받침을 조각하여 탑신부를 받치고 있다.

탑신부는 각 층의 탑신석과 옥개석이 별개의 석재로 조성되었는데, 각 부재의 규격의 대소(大小)에 따라

1석 혹은 2, 3석으로 짜여진 것도 있다. 초층탑신은 각 면에 양쪽 우주가 정연하게 모각되고 8면 중 교대로

사방에만 장방형 감실형(龕室形)이 마련되었는데, 남쪽만은 그 규격이 크고 나머지 3면의 것은 작다

그리고 각 층의 탑신석에도 면마다 양쪽에 우주가 각출되었는데, 감실형은 마련되지 않았다. 각 층의

옥개석은 모두 같은 형식으로 동일한 형태를 이루고 있으며, 추녀는 수평으로 전개되고 처마 면에 낙수홈이

오목새김되었으며, 받침부는 각형과 큼직한 원호·각형의 순서로 정연하게 조각하였다.

낙수면은 평박한 편이나 8각마다의 합각선은 예리하고 전각부에 이르면서 반곡되어서 각 전각의

반전(反轉)과 잘 어울려 경쾌한 모습을 보이고 있는데, 각 전각의 하단에 풍경이 달려 있다.

상륜부는 전체의 부재가 완전히 남아 있어서 상륜부의 양식을 정확하게 잘 보이고 있는데, 노반(露盤)·

복발(覆鉢)·앙화(仰花)·보륜(寶輪)까지는 석제이고 그 이상은 금동제로서 보개(寶蓋)·수연(水煙)·보주(寶柱) 등이 완전하다.

이 석탑은 상하의 균형을 얻었고 조법(彫法)이 착실하여 고려시대 다각다층석탑(多角多層石塔)의 대표가 될 만하다.

현재 이 석탑 앞에는 석조보살좌상(石造菩薩坐像, 보물 제139호)을 안치하여 공양하는 모습을 보이고 있는데,

이러한 유례는 강릉의 신복사지삼층석탑(神福寺址三層石塔)과 충청남도 연산 개태사(開泰寺) 석조보살상에서도

볼 수 있으며 고려시대 평양 지역을 중심으로 유행하던 팔각다층석탑의 하나로 이러한 양식의 석탑 가운데 가장

남쪽에 건립되었다는 데 의의가 있다

[Daum백과] 평창 월정사 팔각 구층석탑 – 한국민족문화대백과사전 인용

월정사 석조보살좌상(石造菩薩坐像:국보 제48-2)

월정사 석조보살상은 팔각구층석탑의 남쪽 전방에 무릎을 꿇고 앉아 두 손을 가슴 앞에 모아 탑을 향해 무엇인가

공양을 올리는 자세를 갖추고 있는 점에서, 원래부터 탑과 공양보살상은 한 세트로 만들어진 것으로 이해된다.

이 보살상은 고려 후기 민지(閔漬, 1248∼1326)가 찬한『오대산사적(五臺山事蹟)』의 「신효거사친견오류성중사적

(信孝居士親見五類聖衆事跡)」에 “탑 앞에 약왕보살의 석상이 손에 향로를 들고 무릎을 괴고 앉아 있는데,

전해오기를 이 석상은 절 남쪽의 금강연에서 솟아나왔다”라고 기록하고 있는데, 지금의 모습과 꼭 일치한다.

이에 따라 이 보살상은 대체로 『묘법연화경(妙法蓮華經)』권6 「약왕보살본사품(藥王菩薩本事品)」에 근거하여

조성된 ‘약왕보살’로 일컫는다. 석조보살상은 전체적으로 양감이 강조된 모습이며, 안정되고 균형 잡힌 자세와

알맞은 비례를 갖추고 있으며, 보관과 귀걸이, 팔찌, 가슴 영락 장식 등 세부표현도 화려하고 섬세하다.

이와 같은 탑전(塔前) 공양보살상은 이전에는 찾기 힘든 고려 전기적 특징인 동시에 다른 나라에서는 볼 수 없는 우

리나라만의 독창적인 도상과 구성이라는 점에서 중요한 가치와 의미를 지닌다.

또한 강원도 지역에 집중적으로 조성되어 고려 불교조각의 지역성 연구에도 중요한 자료라 할 수 있다.

그런데 현재 보살상과 세트로 조성된 월정사 팔각구층석탑은 국보 제48호로 지정되어 있고, 석조보살상은 보물

제139호로 별도로 지정되어 별개라는 느낌을 줄 수 있으므로, 이미 국보로 지정된 월정사 팔각구층석탑과 함께

묶어 국보로 지정하는 것이 조성 당시의 조형적, 신앙적 의미를 모두 찾을 수 있을 것으로 판단된다.

석탑 앞에 공양상을 세우는 유형은 국립춘천박물관에 있는 국보 제124호 한송사터

석조보살이나 보물 제84호 신복사터 석조보살 등 강원도에서만 보이는 특이한 형태다.

이곳 월정사 팔각구층석탑 앞 석조보살좌상은 너무 마멸이 심해서 원본은 성보박물관 안

실내에 보관 전시 중인데 탑 앞에는 모조품을 만들어 놓았는데 어딘지 좀 생뚱맞아 보인다.

부처님을 의미하는 팔각구층탑을 향하여 오른쪽 무릎을 꿇고 두 손을 모은 채 공양을 드리는

모습으로 무엇인가를 들고 있었을 것으로 보이며 상체가 하체보다 크고 정중앙이 아니라 오른쪽으로

치우치게 한 것은 보는 사람들의 착시를 고려한 의도적인 배치로 보인다. 머리 위에는 큼직한 원통형

보관을 쓰고 있고, 관 아래로 나온 머리카락이 좌우 어깨 위로 단정하게 정리되었다.

목에는 삼도가 뚜렷하며 입고 있는 천의(天衣)는 영락등 장신구가 화려하다.

이 공양보살상은 법화경에 나오는 `약왕보살상(藥王菩薩)상`이라고 한다.

그렇다면 무릎을 꿇고 두 팔을 모은 모습이 자신의 두 팔을 태우며 사리탑을

공양하는 모습이라는 이야기인데 그렇게 특정하기는 어려워 보인다.

월정사에서는 이 보살상이 약왕보살임은 법화경에 잘 나와 있다고 한다.

법화경 약왕보살본사품에는 과거 일월정명덕日月淨明德 부처님이 이 세상에 계실 때

희견보살(喜見菩薩)이 부처님으로부터 법화경 설법을 듣고 현일체색신삼매(炫一切色身三昧)를

얻었다고 하는데 환희심에 가득한 보살은 여러 가지 공양을 올렸고, 마침내 천이백 년 동안 향을 먹고

몸에 바른 후 자신의 몸을 태우며 공양하였다. 그리고 다시 몸을 받아 일월정명덕국(日月淨明德國)의

왕자로 태어났을 때 일월정명덕여래는 그가 장차 부처님이 될 것이라는 수기授記를 주었다.

희견보살은 부처님의 사리를 수습하여 팔만사천의 사리탑을 세우고 탑마다 보배로 만든 깃발과 풍경을

매달아서 장엄하게 꾸몄는데 그것도 모자라 탑 앞에서 자신을 두 팔을 태우며 칠만 이천 세 동안 사리탑을

공양하였으니 이 분이 바로 약왕보살이다라고 소개하고 있다.

적광전 너머로 바라본 맑은 하늘

인증샷

주박사님의 명쾌한 해설에 귀를 기울이고...

월정사 적광전 뒷쪽으로 가니 좌측으로부터 수광전, 삼성각, 개산조각, 진영각이 나란히

있는 것이 조금은 이채로운데, 특히 수광전은 전면에 수광전(壽光殿)이란 현판이 걸려

있지만 우측 옆문 상단에는 지장전(地藏殿)이 현판이 걸려 있는게 이채롭다

월정사 수광전(壽光殿)

무량수전은 서방 극락정토의 교주 아미타불을 모신 곳으로 수광전, 극락전 이라고도 불리운다.

아(阿)란(아미타(바)Amitabha 무량광(無量光)·무량수(無量壽) 한량없다(無)의 뜻이며 미타는 수명을

뜻하니 목숨이 없는 수명의 다함이 없는 부처님이란 뜻이다.

월정사 무량수전은 상단에는 아미타부처님과 협시보살로 관세음보살과 대세지보살을 좌우에 모시고

뒤쪽으로 극락의 법회 장면을 묘사한 목각탱화 극락회상도(極樂會上圖)를 모시고 있다.

중단에는 지장보살님을 모시고 지장시왕(地藏十王) 목각탱화를 봉안하고 있으며, 하단에는 지옥의 중생을

극락으로 인도한다는 인로왕보살님을 금선묘(金線描)의 탱화로 봉안하고 있다.

지금 무량수전은 1989년 도명스님 때 시작해 1992년 현해스님이 완공(廻向)했다

수광전 삼존불

아미타 부처님을 주불로 하고 협시보살로 관세음보살과 대세지보살을 좌우에 모셔져 있다.

대부분의 사찰에서는아미타불을 모신 극락전이나 무량수전을 많이 볼 수 있는데 월정사에서는

「壽光殿」이란 현판이 이채롭다. 월정사 전각(殿閣)의 대부분은 한국전쟁 당시 소실되어

그 이후에 불전(佛殿)이 중건되면서 새로운 이름이 많이 붙혀졌는데 수광전도 그 중 하나이다

정칸 5칸의 맞배지붕을하고 있는 건물로 정형화된 느낌을 주고 있다

수광전 중단에는 지장보살님을 모시고 지장시왕(地藏十王) 목각탱화를 봉안하고 있는게 이채롭다

하단에는 지옥의 중생을 극락으로 인도한다는 인로왕보살님을 금선(묘金線描)의 탱화로 봉안하고 있다.

지금 무량수전은 1989년 도명스님 때 시작해 1992년 현해스님이 완공(廻向)했다

수광전 주련

阿彌陀佛在何方(아미타불재하방):아미타 부처님은 어느 곳에 계시올까

着得心頭切莫忘(착득심두절막망):마음 속에 새겨 두고 한순간도 잊지 마세.

念到念窮無念處(염도염궁무념처):생각하고 생각하며 무념처에 이른다면

六門常放紫金光(육문상방자금광):여섯 문은 항상 열려 찬란하게 빛나리라.

靑山疊疊彌陀窟(청산첩첩미타굴):첩첩한 푸른 산은 아미타불 법당이요.

蒼海茫茫寂滅宮(창해망망적멸궁):망망한 푸른 바다 부처님의 적멸보궁

【解說】

수광전의 기둥이 모두 여섯 개이기 때문에 주련이 모두 여섯 개 붙어 있는데

좌우 바깥 것은 원효대사께서 깨달음을 노래한 게송으로 알려져 있고, 그 안의

사구게는 나옹선사의 게송입니다. 모두 아침종송(鐘頌)에 나오는 게송입니다.

우리는 아미타 부처님이 서방으로 십만억 국토를 지나 아득히 먼 곳에 있다고

생각합니다. 그러나 우리가 모든 망상을 버리고 일념으로 무념처에 이르러 본성

(本性)의 자리를 보게 되면 도적 생활을 하던 육문(六門 六根)이 청정하게 되어

부처님 몸에서 나오는 자금광이 그대로 빛나리니 아미타 부처님이 아득히 먼 서

방에만 계시는 것이 아니라는 것입니다. 사실이 이와 같으니 무념처에 이르도록

정진하라는 게송입니다.

삼성각(三聖閣)

삼성각은 독성 나반존자, 산신님, 칠성님을 함께 모신 곳으로 나반존자는 남인도 천태산에서 홀로

선정을 닦아 십이연기(十二緣起)를 깨달은 성자로 우리나라에서는 단군을 신격화한 것으로 신앙되고 있다.

칠성님은 본디 중국에서 유입된 도교신앙의 신으로 북두칠성의 별자리를 신격화한 것으로 한국에 들어와 토착화 되었다.

처음에는 약사(藥師)신앙과 결합되었다가 조선 중기 이후 수명신의 본디 모습이 강조되어 병자나 자식낳기를 기원하는

사람들의 신앙이 되었다. 우리나라에는 산에 호랑이가 많았으며 산을 주재하는 산악신이 있다고 믿었다. 산신님의

다른 모습은 호랑이라고 믿었으며 주로 호랑이와 같이 표현된다. 이는 모두 불교가 들어오면서 호법신장(護法神將)의

하나로 흡수된 것으로 불교의 포용력 흡수력을 보여주는 것이라 하겠다.

정면 3칸 측면 2칸의 맞배지붕 건물로 6.25때 소실된 것을 1994년 주지 현해스님이 중건하였다

삼성각 내부의 모습

내부 상단에는 칠성탱화와 칠성상을 모시고, 향우측에는 산신탱과 산신상을

향좌측에는 독성탱과 독성상을 봉안하고 있다.

개산조각(開山祖閣)

적광전(寂光殿) 뒤에 자리잡은 개산조각(開山祖閣)은 규모가 정면 다섯 칸, 측면 두 칸의 맞배지붕으로 되어있다.

월정사를 창건한 자장율사의 진영(眞影)을 모신 곳으로 자장율사의 진영은 1804년에 제작된 통도사에 모셔져

있는 자장율사의 진영이 가장 오래 되었으나 월정사의 자장율사 진영은 최근에 제작한 것이다.

1958년 영해당 경덕 스님이 중건했으니 현존하는 월정사 당우 가운데 가장 오래된 것이다

자장율사 진영

대분분의 사찰에서는 개산조(開山祖)나 덕높은 고승들을 모신 전각을 조사당(祖師堂)이라

부르는데 이곳은 자장율사를 모신 개산조각(開山祖閣)이 있고, 그 옆에 고승들을 모신 진영각이

있는 것이 특이하다...양산 통도사도 자장율사가 창건한 절이라 개산조당(開山祖堂) 있긴 하지만...

개산조각 내부의 모습

월정사에서는 조사당 역할을 하는 불전(佛殿)으로 개산조각과 함께 바로옆에 진영각이 있다.

오래된 사찰의 조사당은 그 규모가 크지 않은데 비해 월정사는 정면 5칸의 전각 2동을 조사당으로

쓰고 있는 셈이다

진영각(眞影閣)

진영각은 개창주(開創主)나 중창주(重創主)와 같은 고승의 진영을 모시는 전각이다.

월정사의 진영각은 개산조각을 따로 두어 개창주를 따로 모시고 있어 근 · 현대의 스님들만을 모시고 있다.

정면 다섯 칸, 측면 두 칸의맞배지붕 형태인 월정사 진영각은 근대 월정사에 주석한 조계종 초대 종정이신

한암스님, 현대불교학의 아버지이신 탄허스님, 조계종 초대 총무원장 지암스님, 6.25의 전란후 월정사를

중건하신 만화스님의 진영을 모시고 있다. 1975년 만화스님이 중건하고 1994년에 현해스님이 2009년

퇴우 정념스님이 증축했다.

진영각 내부의 모습

진영각에서 바라본 개산조각, 삼성각, 수광전의 모습

사시예불을 끝내고 요사채로 향하는 스님

순례객들도 민생고를 해결하기 위해 절집 공양간으로 향한다

서당(書堂:대강당:大講堂)

서당은 주요 행사나 모임이 있을때 행사장이나 수련법회장으로 쓰이며 또한 스님들의 요사채로 쓰인다.

탄허스님 때에는 경전을 공부하는 강원(講院)으로 지어졌는데 지금도 탄허스님이 쓴 대강당 현판과

큰방에는 탄허스님의 친필(親筆)액자가 걸려 있다. 정면 11칸, 측면 3칸인 ㄱ자 팔작지붕이다.

1976년 만화 스님이 중건했다

월정사 경내의 단풍

공작단풍도 아름다운 자태를 뽐낸다

월정사 요사채

대법륜전(大法輪殿)

큰 법을 굴리는 집이란 뜻으로 사찰에서의 강당을 의미하며, 석가모니께서 정각을 이룬 후 녹아원에서

처음으로 설법을 한 역사적 사실에서 당호의 이름을 지었다. 1층에는 강당이 지하에는 공양채가 있다

용금루(湧金樓)

용금루는 본래 팔각구층석탑 가까이 있던 것을 1994년에 지금의 자리로 옮겼다.

누각의 기초를 화강석 기둥으로 하였고 밑으로 사람이 지나다닐 수 있도록 한 누마루형식의

건축으로 용금루의 계단을 한단한단 오르면 월정사경내가 마치 불계佛界와도 같이 조금씩

가까워오는 구조로 월정사의 장엄함을 경험하게 하는 구조라고 하겠다.

정면 일곱 칸, 측면 두 칸으로 팔작지붕이며, 1977년 만화스님이 중건했다

불유각(佛乳閣)

부처님 우유가 있는 집이란 뜻으로 월정사를 찾는 이에게 시원한 감로수(甘露水)를 제공하고 있다.

큰 석확안에 물이 좋기로 유명한 오대산의 샘물이 솟아 사람들의 갈증을 풀어준다.

월정사 안내판

동대 만월산의 정기가 한 곳으로 모이는 터로 옛부터 "문수보살"이 머무는 성스러운

사찰로 "월정사"는 신앙 되었으며 귀중한 사서(史書)등을 보관하던 중요사찰이였다.

월정사 이곳 저곳을 구경하고 상원사를 향하는데 출가학교 가기전에

당간지주로 보이는 석재와 탑의 옥개석이 보인다

상원사 가는 길에서 만난 선재길

월정사 선재길은 월정사 일주문에서 상원사까지 약 10km의 숲길로

여유로운 발걸음으로 약 3~4시간 정도 걸리는 코스이며 선재길로 명명된 것은

지혜와 깨달음의 상징인 문수보살을 쫒아 구도의 길을 걷던 화엄경에 나오는

선재동자(善財童子)의 이름을 따와 선재길이라 명명했다고 한다

잘 정리된 데크길을 가니 지장폭포가 나오고 남대 지장암은 패스하고 버스 주차장에서

상원사 입구까지 버스로 오른다

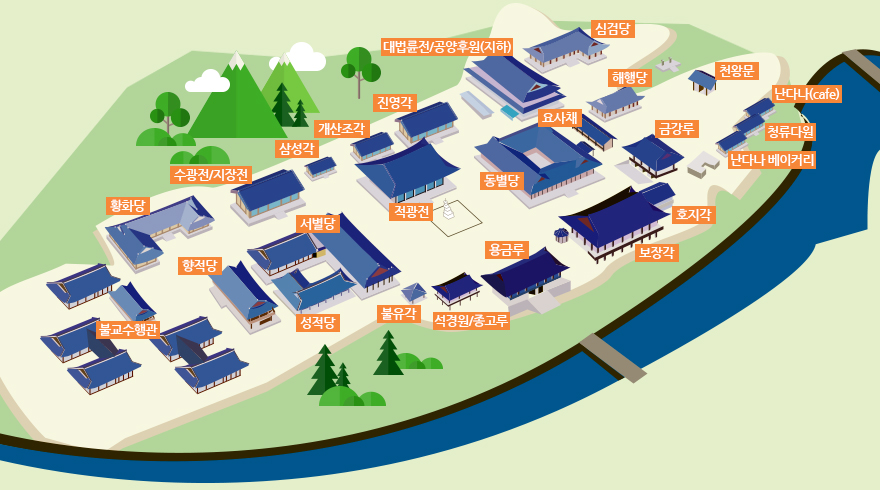

상원사 가람배치도

상원사 입구 표시석

버스에서 내려 상원사로 향하는데 바람에 세차게 불고 날씨가 상당히 춥다.

몸뚱아리가 정상이 아니라 그런지 더욱 더 추운 느낌이 들고 힘이 든다

상원사는 신라 성덕왕 4년(705)에 신라의 보천(寶川)과 효명(孝明) 두 왕자에 의해 오대산 중대에 창건되었는데,

처음 이름은 진여원(眞如院) 이었다. 자장율사가 개산한 뒤로 오대산이 불교 성지로서 그 이름을 빛내면서 마침내

오류성중(五類聖衆) 곧 다섯 부류의 성인들이 머무는 곳으로 신앙화 되기 시작하던 즈음이다.

이때의 창건 설화를 '삼국유사'는 이렇게 전하고 있다.

신라 신문왕의 아들 보천태자는 아우 효명과 더불어 저마다 일천 명을 거느리고 성오평(省烏坪) 에

이르러 여러 날 놀다가 태화(太和) 원년(元年)에 형제가 함께 오대산으로 들어갔다.

형 보천태자는 오대산 중대 남쪽 밑 진여원 터 아래 푸른 연꽃이 핀 것을 보고 그 곳에 풀로 암자를 짓고

살았으며, 아우 효명은 북대 남쪽 산 끝에 푸른 연꽃이 핀 것을 보고 그 곳에 풀로 암자를 짓고 살았다.

두 사람은 함께 예배하고 염불하면서 수행하였으며 오대에 나아가 공경하며 참배하던 중 오만의 보살을

친견한 뒤로, 날마다 이른 아침에 차를 달여 일만의 문수보살에게 공양했다.

이 때, 신문왕의 후계를 두고 나라에서 분쟁이 일자 사람들이 오대산에 찾아와 왕위를 이을 것을

권하였는데 보천태자가 한사코 돌아가려 하지 않자 하는 수 없이 효명이 사람들의 뜻을 쫓아 왕위에 올랐다.

그가 성덕왕(聖德王)이다. 왕이 된 효명태자는 오대산에서 수도하던 중에 문수보살이 여러 모습으로 몸을

나타내 보이던 곳에 진여원을 개창하니 이곳이 지금의 상원사이다.

고려시대에는 상원사가 어떠한 중창의 발자취를 걸어왔는지 밝히는 자료는 없으나 이색(李穡)의 ' 오대 상원사

승당기(五臺上院寺僧堂記) ' 에는 고려 말 '나옹스님의 제자라고 알려진 영로암(英露庵) 이라는 스님이 오대산을

유람하다가 터만 남은 상원사를 중창하였다' 고 적혀있다.

고려 말부터 일기 시작한 척불(斥佛) 정책은 조선시대에 들어 더욱 거세어져 불교는 극박한 박해를 받기에 이르렀다.

태종은 승려의 도성 출입을 금지하고 11종(宗)이던 불교 종파를 7종으로 통합하는 등 척불에 앞장섰으나 만년에는

상원사 사자암을 중건하고 자신의 원찰로 삼았다.

또 나아가서는 권근(權近) 에게 명하여 ' 먼저 떠난 이의 명복을 빌고 후세에까지 그 이로움이 미치게 하여 남과

내가 고르게 불은(佛恩) 에 젖게 하라 ' 고 하였다.

이어 조카 단종을 죽이고 왕위에 오른 세조는 불교에 귀의하여 그 잘못을 참회하기 위해 많은 불사를 행하였으며

나라에 간경도감(刊經都監)을 설치하여 불서의 간행에도 많은 힘을 기울였다. 세조는 오대산에서 두 번의 이적을 체험하였다.

지병을 고치려고 상원사에서 기도하던 중 문수보살을 친견하고 나서 병이 나았고, 상원사 참배 중에 고양이의 도움으로

목숨을 건진 일화가 그것이다. 이렇듯 세조와 상원사는 뗄 수 없는 깊은 인연을 맺고 있다.

1984년에 발견된 문수동자 복장에서는 세조의 딸 의숙공주가 문수동자상을 봉안한다는 발원문을 비롯하여 많은

유물이 발견되었으며 근세에는 방한암 스님이 오대산으로 들어온 뒤로 상원사에서 이십칠 년 동안 두문불출하며

수도 정진하였으며 수련소를 개설하여 후학 양성에 진력하였다.

상원사 입구에서 내려 경내로 들어가는데 좌측에 비석처럼 보이는 관대걸이가 있다

관대(冠帶)걸이

이곳은 조선조 7대 임금인 세조가 목욕을 할 때 의관(衣冠)을 걸어둔 곳이라 하여“관대걸이” 라

하며 주변 나무는 소나무과 낙엽침엽, 교목 일명 잎갈나무라 부르며 백두산 중턱에 주로 서식하고

있는 수목(樹木)으로서 수령(樹齡)을 약 100년으로 보고 있다.

여기서부터 약 2km 서쪽 서대장령(西臺長嶺) 밑에는 우통수(于筒水)라는 샘이 있어 물의 비중과 맛이

특이하여 중국 양자강의 중냉(中冷)과 같다고 하여 한강의 시원(始源)이라 전한다.

우통수는 서대장령 수정암(水精庵,현재 염불암)입구에 있으며 우통수에 대해서는 삼국유사

권3탑상4 명주오대산보질도태자전기에 처음 기록이 있고, 우통수라는 명칭은 조선 태종4년(1404)에

권근(權近)이 쓴 [양촌집村集] 에'오대산서대수정암중창기(五臺山西臺水精庵重創記'에 처음 기록되어있다.

기록에 따르면,

"서대西臺 밑에서 물이 솟아나서, 빛깔과 맛이 보통 우물물보다 낫고 물의 무게도 또한 무거운데 우통수(于筒水)라고 한다.

우통수가 중랭(中冷)이 되어 빛깔과 맛이 변하지 아니하여, 마치 중국의 양자강과 같으므로 한강이라 이름하게 된 것도

이 때문이다." 라고 하여 우통수의 특징에 대해 설명하였다.

우통수가 한강의 발원지임을 기록한 첫 문헌자료는 [세종지리지 권153] 강릉대도호부 명산(名山)조이다.

"우통수의 물은 나아가 금강연(金剛淵)이 되고 한수(漢水)의 근원이 된다." 고 하여 우통수가 한강의

발원지임을 명확히 밝히고 있다.

백두대간 산꾼들에게는 함백산 근처에 있는 금대봉 아래 고목나무샘이 한강의 발원지로 알고 있는데 헷갈린다

상원사 가는 길 우측에는 삼화상 부도전(三和尙 浮屠田) 부도전이 있는데 상원사(上院寺)의 정신적 바탕을 이루는

세 분의 큰스님을 모신 부도전(浮屠田)으로 앞에서부터 앞에서 부터 만화당(萬化堂) 희찬(喜讚)스님 부도,

가운데 탄허 스님, 맨 뒤쪽이 방한암 스님의 부도, 가운데 있는 탄허당(呑虛堂) 택성(宅成) 대종사의 부도,

왼쪽에 자리한 방한암 선사(方漢巖 禪師)의 부도가 자리를 잡고 있다

급한 계단을 오르는데 숨이 목까지 차오르면 고통스럽다...수행이 덜 된 탓인지 번뇌가 밀려온다

상원사(上院寺)는 강원도 평창군 진부면 동산리의 오대산자락에 위치한 사찰로써 대한불교조계종 제4교구

본사인 월정사(月精寺)의 말사로 원래의 절은 724년(신라 성덕왕 23) 신라의 대국통(大國統)이자

통도사(通度寺) 등을 창건한 자장(慈藏)이 지었다고 하나 지금은 종각(鐘閣)만 남아 있고 다른 건물은

8·15광복 후에 재건하였으며 국내 현존 유물 중 가장 오래된 국보 36호인 동종이 있다

상원사(上院寺)는 신라 705년에 성덕왕이 진여원(眞如院)으로 창건하고, 이후 고려 1376년에 영암이

중창하여 상원사가 되었으며, 1464년(세조 10) 왕이 이곳에 행차했다가 문수보살을 배알한 후 고양이

덕분에 자객으로부터 목숨을 건졌다고 하는 일화가 전하는데,이로 인해 다음해에 중창하고 전답을 하사했으며

이것을 영산부원군 김수온(金守溫)에게 기록하도록 하였고,1469년(예종 1)에 세조의 원찰이 되었으며 1904년에

선원을 개설하고 1907년에 수월화상이 주석하면서 선풍을 떨치게 되었다.

상원사 청풍루(淸風樓)

급경사 계단을 올라서니 탄허스님이 쓰셨다는 「上院寺」편액이 걸려있는 청풍루가 나온다

청풍루 아래를 통과는데 가운데에 "이 뭣고(나는 누구인가)?" 화두가 씌여진 반사경을 볼수 있는데

이곳을 들여다보면 천정에 있는 "문수보살 36 화현도"가 투영되어 들어 오고, 사찰에서 물에 비춰진

그림자로 수행자들에게 끊임없이 화두를 참구하여 깨달음에 이르기를 묵언으로 촉구하는 영지(影池)를

떠오르게 하는 느낌이다...다시 돌계단을 올라서니 문수전이 보이는 마당으로 올라선다

상원사 문수전(文殊殿)

문수전(文殊殿)에 전해오는 이야기로 세조는 피부에 고름이 생기다가 문둥병으로 이어 졌는데,

전설에 의하면 단종의 모친인 현덕왕후의 원혼이 세조의 꿈에 나타나 내 아들을 죽인 원수라며

침을 뱉은 이후로 병증이 심해졌다 하며, 어의(御醫)들도 치료를 못하자 그는 그 치료를 위해

온천욕을 즐겨 다녔으며 아산의 온양온천 등에 행궁하기도 했다.

한번은 오대산 상원사 문수보살상 앞에서 100일 기도를 마치고 몸이 가려워 혼자 목욕을 하는데

근처에 동자승이 있어서 등을 밀어달라고 했다...그리고 "네가 나가서 행여나 사람을 만나더라도

상감 옥체에 손을 대고 흉한 종기를 씻어드렸다는 얘기를 해서는 안 된다"고 하였더니,

동자승이 미소를 지으며 대답하기를,

"잘 알겠습니다. 상감께서도 후일에 누구를 보시던지 오대산에 가서 문수동자를 친견했다는

말씀을 하지 마시기를 부탁드립니다" 라는 말과 함께 홀연히 사라져 버렸다.

세조가 놀라 주위를 살펴보니 동자승은 사라지고 어느새 자신의 병이 씻은듯이 나은것을 알았다.

문수보살의 도움으로 등창 병을 치료한 세조는 크게 기쁘하여 궁에 돌아와 화공을 불러 만났던

동자의 모습을 그리게 하였으나 제대로 그리는 화공들이 없었다.

그러던 중 하루는 누더기를 걸친 노스님이 와서 자신이 그려 보겠다고 하여 세조가 그 모습을

설명하자 노스님이 자신이 알아서 그리겠다고 하며 설명도 듣지않고 그려온 동자승의 모습이

너무나도 똑같아 세조는 놀라 스님이 오신곳을 묻자, 노스님은 영산회상에서 왔다고 하고는

곧 구름을 타고 하늘로 올라가 버렸다고 한다.

즉 동자와 노스님으로 화현하여 나타난 문수보살을 2번이나 친견한 것이다

이후 의숙공주와 효녕대군의 발원으로 세조의 수복(壽福)을 빌기 위해 문수보살상이

조성되어 1466년에 상원사에 모셔졌다.

이렇듯 문수보살 감응설화는 조선시대까지 전수된 문수정토 신앙과 문수화현사상을

잘 보여주고 있다.

현재 오대산 상원사 문수전에는 세조가 보았다는 목조 문수동자상이 있다.

오대보탑(五臺寶塔)

오대산은 전체의 땅이 적멸보궁의 기단(基壇)으로 문수신앙이 활발한 불교성지이다.

이에 상원사에 세워졌던 영산전 앞 오층보탑이 세월을 먹고 훼손되어 현재의 이름에

인광스님이 화엄사상(華嚴思想)을 담아 현대적 해석으로 구상하고경주 남산의 화강암으로

2년여 세월을 다듬어 2012년 6월 23일에 봉안하였다.

오대보탑을 보는 모든 사람들이 본래 주인공(一)으로 탑과 마주보며 하나되어 둘(二)이

없게 되고, 三.四로(3.三寶物을 모심. 4, 四角)몸을 불려 四方에 너비 3m 45cm)

五.六(5, 五臺:五層 6,일층 몸돌에 六化現象)으로 하늘을 잇는 높이(5m 67cm)를 만들어

불보살상칠존(佛菩薩像七尊:비로자나불, 석가세존사리, 오대보살상)으로 세계를

장엄(莊嚴)하고, 팔방연화좌(八方蓮花座)로 하늘을 (8,팔부신장(八部神將)을 담아

구단경계(9,九段境界)로 척량(脊梁)을 바로 세우니 찰나(刹那)에 둥근 마음의 달

(10:영)이 된다는 발원을 중심으로 구상하였다.

또한 용과 봉황(鳳凰)의 상생(相生)을 하대(下臺)에 놓고 신라의 풍요로움과 백제의

수려함, 고구려의 중후함을 팔부신장(八部衆像)과 금강역사(金剛力士)으로 올려

각 층의 연화하생(蓮華化生)으로 오대의 보살상을 모셨으며, 상륜(上輪)에 보륜(寶輪),

보개(寶蓋), 수연(水烟), 용차(龍車), 보주(寶珠), 찰주(擦柱), 화융(和融)하여 우주를

갈무리하니 화려하면서도 세련된 단정함이 편안하고 의연하면서도 넉넉한 포용력이

친숙하도록 하였다.

더불어 지붕들(屋蓋石) 받침에 탑의 양식 처음으로 연화(蓮花)를 새겨 불보살(佛菩薩)의

화현을 상징하였고, 상륜부를 수평으로 융합하여 화엄(華嚴)의 사상인 존재가 아닌

관계를 표현하고자 하엿다.

이에 일심(一心)으로 발원하고 탑돌이를 하면서 오대에 화현(化現)시 하는 오대보살

(문수, 관세음, 대세지, 지장, 미륵보살)을 친견하고 업장소멸되어 발심하여 보살도를

실천하는 깨어있는 삶을 사는 참된 주인공이 될것이다(상원사 자료 발췌)

상원사 목조문수동자좌상(上院寺木造文殊童子坐象:국보제221호:左)와 문수보살상

1466년에 제작된 높이 98cm의 문수동자상은 상원사와 밀접한 연관을 맺고 있으며, 오대산이 문수보살의

주처(住處)임을 증명하는 역사적 산물로 이 상은 세조가 직접 친견하였다는 오대산 문수동자의 진상(眞像)을

조각한 목조좌상으로, 동자상에서 발견된 복장유물(보물 제793호)에 의하면 세조의 딸인 의숙공주(懿淑公主)와

그의 남편인 정현조가 득남을 빌기 위하여, 오대산 문수사에 문수보살상 등 8구의 보살상과 나한상 등을 조성하여

봉안했다고 되어 있어, 어느 때인가 상원사로 옮겨진 것으로 보이며 서대에서 이곳으로 옮겨온 목각의

대세지보살상(大勢至菩薩像)이 오른쪽에 함께 봉안되어 있다.

문수동자상은 상원사와 밀접한 연관을 맺고 있으며, 오대산이 문수보살의 주처(住處)임을 증명하는 역사적 산물이다.

이 상은 세조가 직접 친견하였다는 오대산 문수동자의 진상(眞像)을 조각한 목조좌상이다

이 동자상의 자세·수인(手印)·의문(衣文) 등은 불상과 동일하지만 얼굴 부분만은 동안(童顔)으로, 두발을 위에서

두 가닥으로 땋아 동자상을 나타내고 있는데 이 동자상에서는 총 23점의 유물이 나와서 보물 제793호로 일괄 지정되었다

제석천상(帝釋天象)

문수전 우측에 있는 제석천상이 있는데 신중탱 대신에 제석천상이 모셔져 있는 것이 이채롭다

제석천은 도리천의 왕으로 불교의 수호신으로 범어로는 샤크로데반드라(S'akrodevandra)이며,

석제환인다라(釋提桓因陀羅)·석가제바인다라(釋迦提婆因陀羅)라고 쓰던 것을 줄여 제석천이라 하였다.

그가 머무르는 곳은 도리천(忉利天)으로 불교의 세계관에 의하면 세계의 중앙에 수미산(須彌山)이 있는데

그 정상에 도리천이라는 하늘이 있다고 한다.

제석은 선견성(善見城)에 머무르면서 사천왕(四天王)과 주위의 32천왕(天王)을 통솔한다

그는 불법을 옹호하며, 불법에 귀의하는 사람들을 보호할 뿐 아니라, 아수라(阿修羅)의 군대를 정벌하기도 한다.

그의 무기는 그물인데, 이것을 인다라망(因陀羅網)이라고 하여 세간의 얽히고 설킨 인과에

비유한다. 원래 인도의 신격 가운데 인드라(Indra)가 불교의 변화를 보인 한 예이다

우리 나라에서는 그 이름이 단군신화에도 나타난다. 즉, 단군의 할아버지를 묘사할 때 석제환인(釋提桓因)이라고

표기하였으며, 그리고 자장(慈藏)이 당나라에 유학하였을 때 중국 청량산(淸凉山)을 참배하였는데, 사람들이

말하기를 제석천왕이 석공(石工)을 데리고 와서 조성한 문수상(文殊像)이라는 기록이 있다

문수전 전각은 ㄱ자 형태인데 문수동자상에서 나오니 간튼 건물인데 우측에 승보전이 있다

승보전에는 만화당(萬化堂) 희찬(喜讚)스님과 탄허(呑虛) 큰스님, 한암(漢巖)큰 스님 진영이 모셔져 있다

만화당(萬化堂) 희찬(喜讚)스님(左)과 탄허당(呑虛堂) 택성(宅成) 대종사(右)

만화당(萬化堂) 희찬(喜讚)스님의 법명은 희찬(喜贊·喜燦), 법호는 만화(萬化), 속명은 장인찬(張寅燦)이며,

1922년7월1일 평남 덕천군 풍덕면에서 출생하여 향리에서 서당 공부를 하고, 풍덕간이학교를 졸업하였고,

1939년(18세) 오대산 상원사에 입산 탄허스님을 은사로 출가 하였으며, 그해 8월22일 한암(漢岩)스님을

계사로 비구계를 수지한 이후 한암, 탄허대종사 회상에서 수행 하였으며,1945년 상원사 원주, 1949년

노사인 한암스님 시봉을 하기 시작 하였으며 1950년 상원사에서 한암스님을 모시고 6·25전쟁을 겪었으며

1951년 한암선사가 열반하자 시자(侍者)로서 열반을 목도 하였고' 1953년 상원사 주지, 1955년 월정사

주지에 취임하였으며, 1956년 탄허스님을 도와서 오대산에 수도원을 개설 하였다.

1965년 월정사 대웅전 중창시 목재 벌채로 수차례 입건 구속되는 진통을 겪으며 1969년 월정사 대웅전이

준공되었으며, 1970년 다시 세 번째 월정사 주지에 취임하여 보장각, 천왕문, 진영각, 서당, 용금루,

해행당, 설선당 등을 준공 하였고, 1981년 월정사 회주로 추대되었으며, 1982년 상원사에서 수행정진하다가

1983년12월11일 세수 62세, 법랍 44세로 입적 하였다

탄허당(呑虛堂) 택성(宅成) 대종사는 한국 불교를 대표하는 승려이자 학자로, 전라북도 김제 출신으로

본관은 경주(慶州) 자는 간산(艮山)이며 속명은 김금택(金金鐸)으로 법명은 택성(宅成·鐸聲), 법호는

탄허(呑虛)로, 아버지는 독립운동가인 율재(栗齋) 김홍규(金洪奎)이며, 둘째 아들로 태어 났으며,

불교에 입문하기 전 기호학파의 최익현(崔益鉉) 계통에서 한학(漢學)을 수학하여 도학(道學)에도

상당한 경지를 이루었으며, 1934년 22세에 오대산 상원사(上院寺)로 출가하여 3년간 묵언(默言)

참선의 용맹정진으로 수행했으며 15년간 오대산 동구 밖을 나오지 않았다.

월정사(月精寺) 조실(祖室)과 오대산 연수원장으로서 승려들을 지도했고, 1964년에서 1971년까지

동국대학교 대학선원장을 역임하였고 1967년 조계종 초대 중앙역경원장을 지내면서,

『팔만대장경(八萬大藏經)』의 한글 번역 작업에 직접 투신하여 『한글대장경』을 간행하는 데

공을 세웠으며, 동양 철학에 해박한 지식을 지녔던 탄허는 해외의 석학들을 위해 일본 도쿄대학의

동양학 세미나에서 화엄학에 관한 특강을 하였고, 국립타이완대학교의 심포지엄에서 비교종교에 대한

특강을 하여 세계적인 석학으로 추앙 받았다.

1983년 오대산 월정사 방산굴(方山窟)에서 세수(世壽) 71세, 법랍(法臘) 49세로 입적 하였다

방한암 선사(方漢巖 禪師)는 본명은 방중원(方重遠: 1876~1951)의 법호는 한암(漢巖)이며, 본관은

온양이며, 흔히 방한암 선사로 불리며, 박한영사와 경허성우와 함께 근세 한국 불교계를 대표하는

승려로 한국 불교계에 큰 족적을 남겼으며, 법명은 중원(重遠), 법호는 한암(漢巖), 속성은 방(方)씨로

1876년 강원도 화천군에서 태어나 9세에 서당에서 공부했으며, 22세에 금강산 장안사에서 수도생활을

시작 했으며, 성주 청암사 수도암에서 경허성우의 설법을 들었고 30세가 되던 1905년에는 양산 통도사

내원선원의 관실이 되었으며, 1910년에 맹산 우두암에서 수도했고 개오의 경지에 들었다.

금강산 지장암, 서울의 봉은사를 돌다가 50세 때 오대산 상원사에 들어가 입적할 때까지 27년간

한번도 동구 밖을 나가지 않았으며, 1951년 가벼운 병을 얻은 지 1주일 만에 76세로 입적하였는데,

죽 한 그릇과 차 한 잔을 마신 뒤 가사 장삼을 정제하고 선상에 단정히 앉아 참선하는 듯이 숨을 거두었다.

도반들과 함께

묘석상(猫石像)

문수전으로 오르는 계단 좌측에 있는데 고양이상인 묘석상(猫石像)은 세조(世祖)가 상원사에 도착하여

법당에서 부처님에게 예배를 올리려고 하는데, 고양이가 나타나 세조의 용포자락을 물고 끌어 당겨

밖으로 나가려고 하므로 이상하게 여겨, 법당을 수색하니 암살자들을 찾아내게되어 화를 면하였다고 하며,

고양이 덕분에 목숨을 건졌다는 생각으로 상원사를 중창 했으며 전국사찰에 고양이를 보호하도록 명을 내리고,

고양이를 사육하는 비용으로 따로 전답을 내려 최근까지 서울강남의 봉은사 밭을 묘전이라 불렀다고 하며,

속설에 의하면 "공양미"란 말도 고양이를 위한 쌀이란 말이 변하여 생겼다는 설도 있다.

상원사 동종이 있는 곳으로 간다

동정각(動政閣)

우리나라에서 가장 오래된 동종(銅鐘)이 있는 동정각의 편액은 탄허스님의 글씨라고 한다

상원사 동종(上院寺銅鐘, 국보 제36호)

현존하는 한국종 중에서 가장 오래되고 아름다운 이 종은 신라 성덕왕

(聖德王)24년(725)에 조성되어 조선 예종(睿宗)원년(1469)에 안동에서 상원사에

옮겨진 것으로 한국종의 고유한 특색을 모두 갖추고 있는 대표적인 범종이다.

음통(音筒)이 있는 종뉴(鐘鈕)아래에 안으로 오므라든 종신(鐘身)이 연결된

형태인데, 이상적인 비례와 안정감있는 구조, 풍부한 양감(量感)과 함께

세부적인 묘사 수법도 매우 사실적이다. 종신이 있는 상대(上帶). 하대(下帶).

4유곽(乳廓)의 문양은 모두 당초문(唐草文)을 바탕으로 2~4인의 작은 비천상

(飛天像)이 있는 반원권문(半圓圈文)이 새겨졌고, 종복(鐘腹)에 비천상과

교대로 있는 당좌(撞座)는 8판 연화문으로 표현되었다.

특히 비천상은 경쾌하기 이를데 없는 모습으로 구름 위에서 천의(天衣) 자락을

흩날리며 공후와 생(笙)을 연주하고 있는데, 볼록한 두 뺨, 유연한 신체에 걸친

천의 등은 8세기 전반의 이상적 사실풍(寫實風)의 불교조각 양식을 잘 반영해

주고 있다.

이러한 상원사 종에 보이는 음통, 안으로 오므라든 종신형, 상대. 하대. 4유곽

등의 구조적인 특징은 한국종의 전형(典型)이 되어, 양식적인 변천과정을

거치면서 이후의 모든 종에 계승된다.

종신(鐘身)에 있는 상대, 하대, 4유곽(乳郭)의 문양은 모두 당초문을 바탕으로 2~4명의

작은 주악비천상(奏樂飛天像)이 있는 반원권문(半圓圈文)이 새겨져 있고 종복(鐘腹)에

비천상과 교대로 있는 당좌(撞座)는 8판연화문(八瓣蓮花紋)으로 표현되어 있다.

종의 정상에는 약동하는 용이 조각되어 있고, 그 옆에는 연꽃이 조각된 음통이 붙어 있으며,용뉴 좌우에는

70자에 달하는 명문이 해서체로 음각되어 있는데, 첫 머리에"開元十三年乙丑三月八日種成記之"라고 되어

있어 신라 선덕여왕24년(725)에 조성 되었음을 알수 있다.

상원사동종(上院寺銅鐘)의 정상에는 용뉴와 용통이 있는데, 용뉴는 용의 입부분과 발끝이 종과 연결되어 있고,

용통의 표면에는 앙련과 복련을 장식하고 그 사이에 연화무늬와 당초무늬를 조각했으며 종의 몸체는 배가 약간

불룩하고 밑부분이 좁아지는 형태로, 종어깨(鐘肩)와 유곽 및 종입구(鐘口)에 문양대를 돌렸는데 연주무늬(連珠紋)를

가장자리에 돌리고, 그 사이에 일정한 간격으로 반원의 테두리 안에 주악비천상과 당초무늬를 장식 했으며,

종어깨에 붙여서 배치한 4개의 유곽 안에는 각각 연화좌 가운데에서 돋아난 유(乳)를 9개 배치했으며 유의

표면에도 꽃무늬를 장식 했다.

상원사동종(上院寺銅鐘)은 아름다운 종으로서 청아한 소리 또한 이루 비길 데 없다고 하며,

음통이 있는 용뉴 아래 종신은 약간 길쭉하게 배를 불리다 끝에서 안으로 살짝 오무라 든 형태가

이상적인 비례감과 안정감 있는 조형미를 이루었고,풍부한 량감과 함께 세부적인 묘사 수법이 사실적이다.

특히 비천상은 경쾌한 모습으로 구름 위에서 천의(天衣) 자락을 휘날리는 모습과

공후(箜篌)와 생(笙)을 연주하는 손의 표현이 매우 섬세하여 생동감이 넘친다

불룩한 두 볼과 유연한 신체에 걸친 천의 등은 8세기 전반의 이상적인 사실풍의

불교 조각 기법에서 잘 나타나고 있으며, 정상에는 약동하는 한 마리의 용이 있고

그 옆에는 연꽃이 조각된 음통(音筒)이 붙어 있다.

원사동종(上院寺銅鐘)은 현재, 종 입구에 작은 균열이 생겨 수리를 거친 뒤 모작품을 만들어

사용하며 이 종은 치지 않고 보존하고 있다

동정각(動政閣)에는 상원사동종(上院寺銅鐘)곁에 동종(銅鐘)의 비천상 모형이 조성되어 있다.

동종(銅鐘)을 대신하여 같은 크기의 모작품을 만들어 예불에 사용하고 있다.

상원사에서 바라본 북대암(미륵암)가는 길

2012년도 인가 한강기맥 시작점인 두로봉을 가기위해 월정사에서 8km를 걸었던 기억이 아련하다

상원사에서 바라본 불교 성지로서의 오대산(五臺山)

산을 숭배하는 신앙이 불교화된 가장 대표적인 예가 바로 오대산의 문수신앙과 오만보살신앙이다.

오대산이 진성(眞聖)이 거주하는 곳이라고 믿게 된 것은 신라 자장율사(慈藏律師, 590~658년)께서

중국 오대산에서 문수보살을 친견하고 석가모니불의 정골사리를 모시면서부터이다.

이로서 '동북방 청량산에 문수보살이 계시면서 일만의 권속을 거느리고 늘 설법한다.'는

[화엄경]을 바탕으로 한 오대산 신앙이 우리나라에 자리잡게 된 것이다.

7.8세기에 이르러 오류성중(五類聖衆)이라하여 오만보살신앙으로 더욱 발전된다.

신라 신문왕의 아들인 보천, 효명 두 태자가 오대산에서 수행하며 오대의 각 대마다

거주하는 오만보살에게 일일이 참배하였다고 한다

동대 만월산(滿月山):관음암에는 일만의 관음보살이

남대 기린산(麒麟山):지장암에는 일만의 지장보살이

서대 장령산(長嶺山):수정암에는 일만의 대세지보살이

북대 상왕산(象王山):미륵암에는 일만의 미륵보살이

중대 지로산(地爐山):진여원에는 일만의 문수보살이 상주하며 설법한다는 것이다

오대산은 보천태자 이후 많은 이들의 신앙의 귀의처가 되었으며 불교를 억압했던

조선시대에도 상원사는 세조가 문수동자를 친견한 일화를 통하여 오대산이 문수신앙의

성산으로 널리 알려졌으며, 근대에 와서는 한암, 탄허, 만화스님이 오대산에 머물면서

수행오법(修行五法)의 가풍으로 인재를 양성하셨으며 한국 불교 진흥에 큰 지주가 되었다.

1. 오대산의 내력

동대 만월산 관음암 일만 관음보살(東臺滿月山觀音庵一萬觀音菩薩)

남대 기린산 지장암 일만 지장보살(南臺麒麟山地藏庵一萬地藏菩薩)

서대 장령산 수정암 일만 대세지보살(西臺長嶺山水精庵一萬大勢至菩薩)

북대 상왕산 미륵암 일만 미륵보살(北臺象王山彌勒庵一萬彌勒菩薩)

중대 지로산 진여원 일만 문수보살(中臺地爐山眞如院一萬文殊菩薩)

2. 오대산의 물이름

상원사 지혜수(智慧水), 적멸보궁 용안수(龍眼水),

중대 사자암 옥계수(玉溪水), 서대 수정암 우통수(于筒水, 남한강의 시원始原),

북대 미륵암 감로수(甘露水), 남대 지장암 총명수(聰明水), 동대 관음암 청계수(淸溪水)

3. 오대산의 다섯 봉우리가 적멸보궁을 둘러싸고 있다

비로봉(毘盧峰, 1,563m), 호령봉(虎嶺峰, 1,531m), 상왕봉(象王峰, 1,493m),

두로봉(頭老峰, 1,422m), 동대산(東臺山, 1,434m)

상원사에서 문수동자상과 범종, 묘석상에 많은 시간을 할애하다보니 다른 곳은 구경도 못하고

시간이 촉박하여 상원사 만화루(萬化樓)를 빠져나와 중대사자암과 적멸보궁으로 향한다

만화루(萬化樓)는 만화스님의 법호를 따서 만든 전각으로 이색적인 얼굴을 한 달마상이 있다

만화루 아래에 있는 달마상

달마상을 지나 중대 사자암과 적멸보궁으로 향하는데 상원사에서 적멸보궁까지는 약 1.8km의 거리다

시간이 촉박한 탓인지 동행한 도반들이 속보(速步)로 걷는 바람에 난 숨이차서 따라갈 수가 없다

걷는것 하나만큼은 난다 긴다하는 사람들 부럽지 않은 범여가 수술 후 이렇게 망가져 버렸으니...

아~~~현실을 받아들여야지...계속해서 도반들과의 거리는 멀어지고 숨은 턱까지 차오른다

중대사자암 표석적멸보궁의 수호암자인 중대사자암은 비로자나불을 주불로 하여 일만의 문수보살이

계시는 곳으로, 상원사에서 적멸보궁 오르는 길로 이십 분쯤 걸으면 그윽한 품으로 오는 이들을 반긴다.

세계최초로 양각으로 조성한 극락보수(極樂寶樹ㅁ) 삼존불상 후불탱화가 장엄한 풍경을 만들어낸다. 조

선 태종 1400년 11월 중창되었으며 이후 왕실의 내원당(內願堂)으로 명종 대(代)에 승영(僧營)사찰로

보호되기 시작하였고 1644년부터 1646년 사이에 중수되었다.

이후에는 왕실보호로 사세(寺勢)를 유지하고 건물을 보수해 나갔으며, 1878(고종15)년 개건되어 요사채로

사용되던 향각(香閣)이 낡아 1999년 퇴우 정념스님이 제불. 보살님께 발원하고 오대(五臺)상징의 5층으로

향각을 신축하여 2006년 8월에 완공되고 건축불사가 마무리되었다.

중대 사자암의 법당인 비로전(毘盧殿)은 화엄경의 주불(主佛)이신 비로자나부처님을 모시고 문수보살상과

보현보살상이 좌우 협시보살로 조성되어 있으며 비로전 내 벽체 사방 8면에 각각 다섯 사자좌의 문수보살을

중심으로 상계(上界)에 500문수보살상과 하계(下界)에 500문수동자상 세계가 펼쳐져 있다.

이정표

급경사의 돌계단을 올라오니 상원사에서 갈라진 산길을 만나는 이정표가 나온다

이곳 적멸보궁을 1997년에 와보고 지금오니 벌써 20년도 넘어버린 세월이 자났구나

예전의 힘든 산길을 돌계단에다 가로등까지 완비되어 있으니 참으로 많이 변했구나

힘들게 올라오니 중대사자암이 나오나 적멸보궁에 갔다가 내려오면서 들리기로 하고

적멸보궁으로 향한다

비로봉 갈림길

우측으로는 오대산의 주봉인 비로봉으로 가는 등로가 보인다

2013년 5월 19일 한강기맥 첫구간을 지날때 비로봉을 걸었으니 벌써 6년반이란

세월이 지났으니 참으로 流水와 같구나...내가 그만큼 늙었다는 얘기인가

중대사자암에서 비로봉을 향해 20분쯤 올라가면 나타나는 적멸보궁은 오대산

비로봉에서 흘러내린 산맥들이 주위에 병풍처럼 둘러싸인 중앙에 우뚝 솟아 있다.

적멸보궁이 자리한 곳은 용이 여의주를 희롱하는 형국이라 하여 용의 정수리에 해당된다.

조선시대 암행어사 박문수가 이 곳을 방문하고 천하의 명당이라고 감탄했던 곳이기도 하다.

그 아래쪽으로 두 개의 샘이 있어 이를 용의 눈, 즉 용안수(龍眼水)라 부른다.

비로봉(毘盧峰;1563m)...2013년 5월 19일

강원도 강릉시 연곡면, 평창군 진부면, 홍천군 내면의 경계 능선에 있는

동대산, 호령봉, 상왕봉, 두로봉과 오대산을 구성하는 다섯개의 봉우리 중

주봉(主峰)으로 원래는 풍로산 또는 지로산으로 불리웠는데 이곳 오대산은

불법(佛法)이 가득한 불교신앙이 녹아들어 비로나자불을 나타내는 비로봉이라 불렀다.

연화장세계(蓮華藏世界)에 살면서 그의 몸은 법계(法界)에 두루 차서

큰 광명을 내비추어 중생을 제도하는 부처이다. 그러니 비로봉은 부처의 산이다.

오대산은 부처를 중심에 모신 불교신앙의 성지이다.

오대산 외에도 비로봉이라는 이름을 가진 봉우리들이 우리나라의 산에는 많다.

금강산 비로봉(1638m), 치악산 비로봉(1288m), 속리산 비로봉(1057m)과 소백산 비로봉(1439.5m)이다.

비로봉의 이름이 된 비로나자(불)은 산 크리스트어 Variocana로 “태양”이라는 뜻이다

산크리스트어 Variocana 를 발음을 따라 한자어로 음역한 것을 우리 식으로 읽어서

비로나자(毘盧遮那佛)가 된 것 으로서 절대 불신佛神, 부처님의 original 이며

어떤 상황에서도 모양이 변함없는 진리이자 최고를 의미하며 가장 높다는 의미라고 한다.

비로봉 갈림길에서 올라오니 적멸보궁이 눈 앞에 나타난다

오대산은 '삼국유사'와 '오대산사적'등의 문헌 기록에 의하면 신라 승려 자장율사(慈藏律師)가

당나라에서 석가모니의 진신사리를 가져와 봉안한 후 비석을 세웠다고 전해지는 곳으로, 오대산

신앙의 중심지이자 신라 이후 현재까지 법통이 이어져 오고 있는 불교의 성지이다.

적멸보궁은 세계유산에 등재된 양산 통도사처럼 신라 승려 자장율사가 당나라에서 가져온 부처

사리인 진신사리(眞身舍利)를 봉안하고 비석을 세웠다는 곳에 지은 건물이다.

적멸보궁의 가장 큰 건축사적 특징은 내.외부가 이중 건물로 된 불전 건축물이라는 점이다.

이는 국내에서 유례가 없는 독특한 구조로 내부 건물과 외부 건물이 시대를 달리하여 내부 공간을

확장 또는 보호하기 위해 세워진 것으로 추정되며 특히 내부 건축물은 구조,장식적인 면에서 조선 전기의

다포식 목조건축 양식을 잘 유지하고 있어 건축적, 예술적, 학술적 가치가 높다.

오대산 중대 적멸보궁(五臺山 中臺 寂滅寶宮:보물 제1995호)

강원도 평창군 진부면 동산리 오대산 월정사에 있는 조선 후기의 불전으로 정면 3칸, 측면 3칸의

익공계(翼工系) 팔작지붕 건물이다. 적멸보궁이란 부처의 진신사리(眞身舍利)를 봉안한 건물로,

불사리 자체가 신앙의 대상이므로 내부에 불상을 모시지 않는 공통적인 형식을 지닌다.

우리나라에는 경상남도 양산의 통도사(通度寺), 강원도 인제의 봉정암(鳳頂庵), 영월의 법흥사(法興寺),

정선의 정암사(淨巖寺), 오대산 월정사 등 5대 적멸보궁이 전해오는데 이 가운데 정암사의 적멸보궁을

제외하고는 모두 자장율사(慈藏律師)가 귀국 직후 직접 창건한 것으로 전한다. 다른 적멸보궁의 경우는

사리를 안치한 장소가 분명하여 방등계단(方等戒壇)이나 사리탑(舍利塔)이 조성되어 있지만, 오대산의

경우는 어느 곳에 불사리가 안치되어 있는지 그 정확한 장소가 알려지지 않아 신비감을 더해주고 있다

적멸보궁 건물의 네 벽 모두는 널빤지로 꾸며진 판장벽(板張壁)이며, 정면 가운데 칸에는 출입문을 달고

양 옆 칸에는 높은 들창을 달았다. 지붕은 청기와를 덮었으며, 용마루와 합각마루에 용두(龍頭)를 올렸다

그 가운데 주목할 만한 점은 평면의 구성에서 고대의 내외진 이중형식 금당을 연상시키는 외진부와 감실형

내진부가 확인되었으며, 외부의 기둥 위에 설치된 이익공과 달리 내진부의 기둥에는 2출목의 다포가 짜여져

있어 구조상의 차이를 보였다. 뿐만 아니라 현재 내진부로 변경되어 있는 원 건물의 외부공포는 조선전기에

유행한 다포의 모습을 가지고 있는 것으로 추정된다

진신사리를 모신 성지에 세운 마애불탑(磨崖佛塔)

이곳의 사리는 어느 곳에 모셔져 있는지 그 정확한 위치를 알 수 없고, 다만 적멸보궁 뒤 쪽에 석가모니의

진신사리을 모셨다는 사실을 나타내기 위해 5층탑을 양각으로 새겨 넣은 84센티미터 높이의 마애불탑이 있을 뿐이다

적멸보궁의 문살에 도깨비 문양이 그려져 있는데 다른 사찰에서 볼 수 없는 특이한 문양이다

보궁참배를 하려고 들어가니 요즘 입시철이라 그런지 전국 각지에서 기도객들로 인해 발디딜 틈이 없다

참배를 포기하고 선채로 저두삼배의 예를 올리고 보궁 밖으로 나온 다음에 서둘러 중대 사자암으로 향한다

오대산 높은곳에 위치한 탓인지 날씨가 상당히 춥다

손이 시리고 간간히 눈발이 휘날리고 강한 바람에 몸을 가누기가 힘이든다

적멸보궁에서 내려와 중대 사자암에 도착하니 바람은 잦아든다

포대화상이 힘들어 하는 범여를 반긴다

중대 사자암 비로전

적멸보궁의 수호암자인 중대사자암은 비로자나불을 주불로 하여 일만의 문수보살이 계시는

곳으로, 상원사에서 적멸보궁 오르는 길로 이십 분쯤 걸으면 그윽한 품으로 오는 이들을 반긴다.

세계최초로 양각으로 조성한 극락보수(極樂寶樹ㅁ) 삼존불상 후불탱화가 장엄한 풍경을 만들어낸다.

조선 태종 1400년 11월 중창되었으며 이후 왕실의 내원당(內願堂)으로 명종 대(代)에 승영(僧營)사찰로

보호되기 시작하였고 1644년부터 1646년 사이에 중수되었다.

이후에는 왕실보호로 사세(寺勢)를 유지하고 건물을 보수해 나갔으며, 1878(고종15)년 개건되어 요사채로

사용되던 향각(香閣)이 낡아 1999년 퇴우 정념스님이 제불. 보살님께 발원하고 오대(五臺)상징의 5층으로

향각을 신축하여 2006년 8월에 완공되고 건축불사가 마무리되었다.

중대 사자암의 법당인 비로전(毘盧殿)은 화엄경의 주불(主佛)이신 비로자나부처님을 모시고 문수보살상과

보현보살상이 좌우 협시보살로 조성되어 있으며 비로전 내 벽체 사방 8면에 각각 다섯 사자좌의 문수보살을

중심으로 상계(上界)에 500문수보살상과 하계(下界)에 500문수동자상 세계가 펼쳐져 있다.

사자암 비로전 주련

| 佛身普遍諸大會(불신보변제대회):부처님 모든 대회 널리 두루 계시나니 充滿法界無窮盡(충만법계무궁진):법계에 가득하여 다함이 없습니다 寂滅無性不可取(적멸무성불가취):고요하고 성품없어 취할 수 없건마는 爲救世間而出現(위구세간이출현):세간을 구제하려 이 세상에 나툽니다 如來功德不思議(여래공덕불사의):부처님의 공덕은 헤아릴 수 없나니 衆生見者煩惱滅(중생견자번뇌멸):여래를 보는 중생 모든 번뇌 멸합니다 |

오대(五臺)상징의 5층으로 향각을 신축하여 2006년 8월에 완공되고 건축불사가 마무리되었다고

하는데 맨 윗쪽이 비로전이고 요사채 공양간, 해우소 등이 차례로 계단식으로 정렬되어 있다

사자암도 대충 들러보고 시간이 촉박하여 서둘러 상원사로 향한다

상원사 마당에서 인원을 체크하고 상원사 주차장에 도착하여 성보박물관으로 향한다

월정사 성보 박물관

전시회의 주제가 “사바세계에서 정토로 ”이다

보천과 효명태자의 문수보살 친견하는 모습이다

보천과 효명태자는 신라 제31대 신문왕의 아들로 속세를 벗어나고자

오대산에 암자를 지어 수도하며 매일 아침 1만 문수보살에게 차를 공양하였다.

이후 신하들은 오대산으로 찾아와 보천태자를 왕으로 옹립하려 했다.

하지만 보천태자는 왕위를 거절하고 대신 효명태자를 왕으로 옹립하게 되는 바로 성덕왕이다

세조의 문수보살 친견

세조가 문수보살 친견 설화를 표현한 것으로 조카인 단종을 몰아내고 왕위에 오른 세조는

피부병을 심하게 알았고, 이후 치료를 위해 상원사로 향하던 중 계곡에서 몸을 씻다가

동자를 만나게 되고 피부병이 완전히 나았다.

자신이 만난 동자가 문수보살이었음에 감동한 세조는 문수동자상을 상원사에 조성하게 했다

성보박물관에 전시되어 있는 문수보살동자상

월정사 성보박물관에 있는 석조보살좌상 진품

보물 제138호에서 국보 제48-2호 승격된 석조보살좌상, 성보박물관에 전시 중인 진품이다

월정사 팔각구층탑을 향해 오른쪽 무릎을 꿇고 왼 다리를 세워 탑을 향해 공양을 올리는

모습을 하고 있는 보살상으로 국보 제48-2호로 지정되어 있다.

머리에는 높다란 보관(寶冠)을 쓰고 있으며 복덕 구족이 충만한 미소가 어려 있다.

두발(頭髮)은 옆으로 길게 늘어져 어깨를 덮고 있고, 목에는 아주 뚜렸한 3줄의 주름이

표현되어 있고, 영락은 매우 섬세하고 곱게 조각되어 장식되어 있다.

고려시대 화엄종 사찰에서 만든 특징을 보여주는 대표적인 예이며, 당대의 시대정신을

잘 살펴볼 수 있는 작품으로 높이 평가된다

월정사 성보 박물관에 걸려있는 삼척 영은사 괘불(三陟靈隱寺掛佛) 영산회상도

강원도 삼척시 근덕면 궁촌리 영은사에 있는 조선 후기의 불화로 1856년(철종 7) 작.

모시바탕에 채색. 세로 8.17m, 가로 5.03m. 강원도유형문화재 제108호. 석가불을 중심으로

8대보살, 10대제자, 범천과 제석천, 사천왕, 팔부신중, 천중 등 많은 권속이 둘러 선 군도이다.

영산탱화는 항마촉지인(降魔觸地印 : 왼손은 무릎 위에 두고 오른손은 내리어 땅을 가리키는 손 모양)의

석가불좌상이 중심이고 그리고 8대보살·10대제자·범천(梵天)과 제석천(帝釋天)·사천왕·팔부신중·천중(天衆) 등

많은 권속이 둘러 선 군도(群圖) 형식이다.

높은 사각 연화대좌에 결가부좌(結跏趺坐)하고 키 모양의 광배(光背 : 회화나 조각에서 인물의 성스러움을

드러내기 위해서 머리나 등의 뒤에 광명을 표현한 둥근 빛)를 지닌 석가불의 머리에는 높은 육계(肉髻 : 부처의

정수리에 있는 뼈가 솟아 저절로 상투 모양이 된 것)에 타원형의 중앙 계주(中央 髻珠)와 정상 계주(頂上 髻珠)를

장식하고 있으며 오른쪽 어깨가 드러난 우견 편단(右肩偏袒)의 법의(法衣 : 중이 입는 가사나 장삼 따위의 옷)에는

보상화문과 연속화문, 점문(點文)이 나타나 있다. 화려한 문양이 사라진 광배와 대좌(臺座) 그리고 점문의 대두는

문양의 쇠퇴를 암시한다

여의(如意)를 든 문수보살과 연꽃을 든 보현보살, 보관(寶冠)에 화불(化佛)을 모신 관음보살, 투명한

흑사(黑絲)와 같은 두광(頭光 : 부처나 보살의 정수리에서 나오는 빛)을 지닌 가섭존자(迦葉尊者)와

아난존자(阿難尊者), 합장한 범천과 제석천은 둥근 목깃의 천의(天衣 : 천인(天人)이나 선녀의 옷)를 걸치고 있다.

상단에는 사자와 코끼리 탈을 쓴 팔부신중, 금강역사상, 용왕과 용녀 등이 있다. 그리고 석가불의 두광

좌·우에는 불상의 머리가 보인다. 하단의 사천왕은 비파를 연주하는 다문천왕(多聞天王), 칼을 짚은 지국천왕

(持國天王), 용과 여의주를 든 증장천왕(增長天王), 탑과 당(幢)을 든 광목천왕(廣目天王)이다

적색과 녹색 위주로 황색과 감색, 약간의 검은색과 흰색이 사용되었다. 양녹색과 하늘색 등 흰색이 혼합된 색상은

탁한 느낌을 주며, 보색 대비의 강렬한 채색은 짙어졌다. 불상의 신체에 비해 큰 머리와 가는 팔의 어색한 형태,

경직된 필선 및 보색 대비, 문양의 쇠퇴는 19세기 중반기의 불화 양식을 대변하고 있다

박물관 2층으로 올라가니 삼착 영은사 불연과 홍천 수타사 불연이 전시되어 있다

삼척 영은사 불연(佛輦:1761년)

불연(佛輦)이란 호법성중을 받들기 위해 봉황, 용, 연화 등으로 아름답게 꾸며

불좌를 장엄하기 위한 닫집과도 같은 의미가 있으며, 사찰에서 시련 의식에

사용된 가마로 시련의식이란 불연안에 사리나 소형의 불상을 모신 후 절 밖에서

불연을 메고 절 안으로 모셔오는 의식을 의미한다

삼척 영은사 불연(左:노란색)과 홍천 수타사 불연(右)

홍천 수타사 불연은 언제 제작되었다는 분명한 연대는 없지만 조각 수법등을 볼 때,

조선 후기에 제작된 것임을 알 수 있으며지붕 상부는 보주(寶珠)를 중심으로 4마리의

황룡이 보호하는 모습인데 황제와 같은 최상의 위계를 가지는 부처님의 권위를 나타내는 것이다

각 기둥의 하단에는 원래 사방으로 휘장이 올라가는 형태였음을 알려주는 결합장치가 남아있다.

벽면에는 다양한 길상 문양이 투각으로 조각되어 기하적인 표현이 돋보이며, 운룡문이나 모란문이

함께 장식되어 있는 아름답고 화려한 조선후기 목조 공예품이다

옆쪽의 전시실에는 상원사 동종에 있는 비천상을 주제로

‘천상의 소리, 원류를 찾아서’라는 전시회를 하고 있다.

전시실 내부의 모습

비파(左)와 횡적(右)를 연주하고 있는 모습의 공양비천상(供養飛天像)

다시 1층 전시실로 내려온다

문수동자좌상복장사리

상원사는 난치병으로 고통을 받던 세조의 쾌차를 기원하는 신미대사의

발원으로 제자 학열에 의해 1465년 3월부터 1466년 윤3월까지 중건되었다.

이 중창 불사 때 세조와 의숙공주에 의해 새롭게 조성된 문수동자좌상 안에

사리 3과가 봉안되었다.

조선초는 숭유억불(崇儒抑佛)의 파고가 높은 때로, 유서깊은 고찰과 탑들이

헐리면서 삼국시대 이래 전래된 많은 사리들이 노출된 시기이므로 봉안된

사리는 한국 불교를 대표하는 유력한 불사리(佛舍利)로 볼 수 있다.

세조는 1466년 윤3월 17일에 진행된 상원사 낙성식에 문무백관을 대동하고

친히 낙성식에 친히 행차했다...이때 문수보살의 이적을 경험하게 되는데

그 상황을 세조실록 권38권과 오대산사적기에 다음과 같이 기록하고 있다.

‘기도를 하니 사리가 분신하고, 하늘에 꽃비와 감로가 내리며, 산속에는

신비로운 향기가 진동해 그윽한 자취가 사라지지 않았다’

문수보살좌상 복장유물(보물제1811호)

상원사 문수보살좌상의 조성연대가 1661년(현종2) 임을 밝히는 발원문과 전적,

후령통 등 많은 유물을 동반하고 있으며, 의천이 작성한 발원문에는 상원사에

3번에 걸친 중창 내력과 의의, 문수보살상의 조성과정 등이 상세히 밝혀져 있다.

특히 2017년 보존처리 사업을 진행하던 중, 그 동안 개봉되지 않했던 후령통

안에서 비단에 싸여진 보병(寶甁)과 그 안에 곡식, 보석, 금속류들이 다수 발견되어

왕실과의 깊은 관계성을 보여주고 있다

월정사팔각구석탑 사리장엄구(보물 제1375호)

월정사 팔각구층석탑과 사리봉안에 대한 기록은 여러 사료(史料)를 통해 나타나는데

「오대산 사적(五臺山史蹟)」에 ‘월정사를 창건하고석탑을 세우며 탑심(塔心)에 사리

37과를 봉안하였다’는 기록이 가장 대표적이다

1970년 석탑의 해체 수리 과정에서 5층 옥개석에서 은제도금여래입상 1구, 1층 탑신에서

보자기에 쌓인 원형의 청동외합과 동경 4개, 청동외합 안에는 은제사리내함과 그 속에

향나무로 입구를 막은 수정사리병, 사리14과, 『전신사리경(全身舍利經)』, 금동사각향합,

비단자수향 주머니 등의 사리장엄구가 발견되어 고려 초기의 금속, 섬유공예의 세련미를

잘 보여주는 중요한 성보이다

영월 보덕사 사성전 후불탱화

이 탱화는 영월군 영월읍 영흥리 보덕사의 사성전에 봉안되어 있던 것인데, 1998년 9월 2일

월정사 성보박물관으로 옮겨져 전시중에 있으며, 화기와 복장주머니에서 발견된 원문을 통해

1868년(고종 5) 자우ㆍ창우ㆍ창택 등이 그린 것을 알 수 있다. 영월 보덕사 사성전에는

16나한상을 봉안하고 있어 응진전임을 알 수 있으며 후불탱화로 석가모니후불탱화가 봉안되어 있다.

보통 응진전 불단에는 수기삼존상을 봉안한다. 즉 수기삼존이란 수기관계로 이루어진 과거, 현재, 미래의

부처를 말하며, 이 가운데 현재불인 석가모니를 본존으로 하고 과거의 미래불은 연등불과 미륵불은 석가의

협시로 모셨다 석가모니불과 연등불을 보살화한 제화갈라보살과 미륵보살을 배치한 삼존도이다

월정사 육수관음상(月精寺六手觀音像:강원도 유형문화재 제53호)

전체 높이 45cm로 현재 월정사에 소장되어 있는 이 관음보살상은 손이 모두 6개가 있어

육수(六手)관음보살이라 리는데, 자그마한 역삼각형의 얼굴에 오밀조밀한 눈·코·입이 정교하게 표현되어 있다.

눈은 시선을 아래로 향하고 있으며 입가에 엷은 미소가 있다. 머리 위에 쓰고 있는 높은 보관(寶冠)에는 꽃무늬,

화염 보주(火焰寶珠) 등이 조식(彫飾 : 잘 다듬어 꾸밈.)되어 있고, 정면에는 화불(化佛)이 있다. 보관 양옆에는

리본 모양의 관대(冠帶 : 관의 띠)가 달려 있는데, U자형으로 꺾여져 위로 올라간다

보관 아래 마치 땋은 것 같은 두 가닥의 보발(寶髮)은 양어깨 위로 늘어져 있다. 양 귀에는 커다란

원형의 귀걸이가 매달려 있다. 온몸에는 화려한 영락(瓔珞 : 구슬을 꿰어 만든 장신구)이 뒤덮여 있다.

목에는 연주문(連珠文)의 화려한 목걸이가, 각각 다른 6개의 손에는 모두 팔찌가 있다.

양어깨에서 3개씩 뻗어 나온 6개 손의 지물(持物)은 대부분 없어져 분명하지 않다

균형감이 뛰어난 보살의 신체는 어깨와 가슴, 허리선이 완만한 곡선으로 이루어져 있다. 특히 가는 허리가

강조되어 있다. 천의(天衣 : 천인(天人)이나 선녀의 옷)는 양어깨에서 흘러 내려와 팔을 휘돌아 감으며 아래로 떨어진다

명대 보살상의 천의와 마찬가지로 폭이 좁고 곡선적이다. 대좌는 타원형인데 앙련(仰蓮 : 위로 향하고 있는

연꽃잎)과 복련(覆蓮 : 아래로 향하고 있는 연꽃잎)이 대칭으로 맞붙어 있다. 그 아래위로는 연주문이 빼곡이 둘려져

있으며, 각 연꽃잎 가운데가 도드라져 있다

관음보살상의 이와 같은 특징은 15세기 명대 보살상 특히 라마 양식을 지니고 있는 보살상과 거의 일치하고 있다.

그래서 이 작품은 명의 보살상 양식이 충실히 반영된 조선시대 초기의 것이거나 혹은 중국에서 직접 전래된

명대 보살상일 가능성도 배제할 수 없다. 어쨌든 우리 나라에서는 유례가 드문 육수관음보살로 조선 초기 명과의

교섭 관계를 극명하게 보여 주는 작품이라고 할 수 있겠다

삼척 지장암 목조지장보살좌상(강원도 유형문화재169호)

삼척 지장암(地藏庵)에 전해오는 지장보살상(地藏菩薩像)으로 현재 월정사 성보박물관에 소장되어 있다.

소형상으로 복장 속에 전하는 조성발원문을 통하여 여찬을 수화승으로 하고 혜찰, 도관, 성현 비구가

참여하여 옹정 4년(1726)에 조성하였음을 알 수 있다.

삭발한 승형(僧形)의 지장보살상으로 녹색으로 채색된 머리는 정수리 부분이 높은 편이다.

얼굴은 방형에 가까운 형태인데 이마가 넓고 이목구비는 단아하며 귀는 짧으며,두 벌 겹쳐 입은

법의(法衣) 양 깃이 가지런히 수직으로 내려오고, 넓게 열린 가슴에는 내의가 수평으로 드러나 있다.

두 손은 양 무릎 위에 올렸는데, 이는 석장(錫杖)이나 보주(寶珠)를 지물(持物)로 든 지장보살상의

일반적인 도상과는 다르다. 다리 위를 덮은 치마(裙)에는 부채살 같은 주름이 나타나는데 왼쪽 무릎

아래의 바닥부분은 훼손되어 내부가 드러난다. 상의 저부(低部)를 보면, 복장의 구멍이 커다랗게 뚫려 있고

지금은 잃어버린 봉함목을 고정했던 못자리가 보인다.

복장 속에서는 조성발원문 외에도 보협진언 등의 다라니류와 오색 유리와 같은 복장물들이 납입되어 있다.

조각수법이 정교할 뿐만 아니라 제작자와 조성연대(1726년)를 명확히 알려주는 복장유물(腹臟遺物)을

동반한 조선후기의 불상으로 불교조각사적으로 중요한 가치를 지니고 있다는 점에서 지정 보존가치가 있다

오대산중대불량문(五臺山中臺佛糧文:강원도 문화재자료 제134호)

이 책은 조선 후기 오대산 적멸보궁의 중창사실과 이를 재정적으로 후원한 일반 시주자 및

인근 사찰의 시주스님을 기록한 책으로, 오대산 적멸보궁(중대)에서 보관용으로 기록한 것이다.

각 장 8행(行)에 글자 수는 16∼25자로 불규칙하며, 모두 20장으로 이루어져 있다.

책에는 재물을 출연하여 시주하는 공덕을 찬양하는 내용의 발문, 일반 대시주자의 이름과

소원문이 보이며, 이어서 본사 비구를 비롯하여 인근의 사찰 및 경상도 은해사 스님들의 시주명이

차례로 기재되어 있으며, 권말에는 이를 증명하는 각 사찰명이 지역별로 기재되어 있다.

이 책이 만들어진 시기는 책 끝부분에 보이는 연대를 통해서 대략 19세기 초반으로 생각된다.

조선 후기 오대산 적멸보궁의 중창사실과 이를 재정적으로 후원한 일반 시주자 및 인근 사찰의

이름을 알 수 있고, 당시 사찰 연혁을 살필 수 있다.

이 책은 조선 후기 중대 적멸보궁의 중창사실과 이를 재정적으로 후원한 일반 시주자 및 인근

사찰의 시주스님을 기록한 책으로, 표지에 “보궁유진(寶宮留鎭) 중대불량문(中臺佛糧文)”이라고

되어 있어 적멸보궁(중대)에서 보관용으로 기록한 것임을 알 수 있는데, 사주단변(四周單邊)과

계선(界線)을 검은색으로 그렸고, 반곽(半郭) 8행(行)에 글자 수는 16∼25자로 불규칙하며,

모두 20장으로 이루어져 있다.

첫장의 〈오대산중대(五坮山中臺) 적멸궁불량단록서(寂滅宮佛糧檀錄序)〉는 재물을 출연하여

시주하는 공덕을 찬양하는 내용의 발문이다. 그리고 일반 대시주자의 이름과 소원문이 보이며,

이어서 본사 비구를 비롯하여 인근의 사찰 및 경상도 은해사(銀海寺) 스님들의 시주명이 차례로

기재되어 있으며, 권말에는 이를 증명하는 각 사찰명이 지역별로 기재되어 있다.

간기는 말미에 “갑술유월(甲戌六月) 일(日)/적멸보궁중서(寂滅寶宮中書)”로 표기되어 있는데,

연호(年號) 표기가 없어 정확한 연대를 알 수 없지만, 화주 영담(瀛潭) 스님이

《오대산 중대불량계원수복문(五臺山 中臺佛糧계員樹福文), 문화재자료 제135호》의

연기(緣記)에도 나타나고 있어 갑술(甲戌)은 순조 14년(1814)으로 추정된다.

따라서 이 책은 화주 영담 등이 중심이 되어 취지문을 작성하고 각 사찰 불자들의 시주명을 기재하여

책으로 만들어 적멸보궁에 보관했던 것으로, 조선 후기 적멸보궁의 중창사실과 이를 재정적으로 후원한

일반 시주자 및 인근 사찰의 면면을 알 수 있고, 당시의 사찰 연혁을 살필 수 있는 중요한 자료이다.

오대산중대불량계원수복문(五臺山中臺佛糧계員樹福文:강원도 문화재자료 제135호)

이 책은 오대산 신앙의 중심인 적멸보궁의 관리를 위해 같은 사찰 안에서도 암자와 암자

사이에 부동산을 옮긴 것을 보여주는 문건이며, 당시 사찰 승려들의 명단도 싣고 있어

조선후기 도내 사찰의 현황 등을 살필 수 있다.

조선 순조 25년(1825)에 오대산 서대에 소속된 논을 중대로 영원히 옮기면서 그 목록을 작성하였다.

그리고 부처의 법신이 상주하는 적멸보궁의 쇠락을 안타까이 여겨 스님들이 앞장서 시주자를 모아

기부한 내역을 적은 오대산적멸보궁불량연기와 이와 같은 취지에 동참한 인근 사찰과 소속 승려들의 명단을

수록하였으며 1825년(조선 순조 25)에 작성된 것이다.

이 책은 오대산(五臺山) 신앙의 중심인 중대(中臺) 적멸보궁(寂滅寶宮)의 관리를 위해 사찰 내에서도

암자와 암자 사이에 부속 부동산을 옮겼다는 사실을 보여줄 뿐만 아니라 당시 적멸보궁의 세력권을

추정할 수 있는 문건이며, 또한 각 사찰에 소속되어 있는 승려들의 명단을 실었다는 점에서 조선 후기

도내 사찰의 현황 등을 살필 수 있는 중요한 자료이다. 사주단변(四周單邊)과 계선(界線)은 검은색으로

그렸고, 반곽(半郭) 6행(行)에 글자 수는 12자 내외로 불규칙하며, 모두 18장으로 이루어져 있다.

앞부분에 1825년 서대(西臺)에 소속되어 있는 논을 중대(中臺)로 영원히 옮기면서 그 상세한 부동산 목록을

작성하였으며 이어서 취봉 민현(鷲峯 愍玹)이 쓴 오대산적멸보궁불량연기(五臺山寂滅寶宮佛糧緣記)가 있는데,

이 글은 모연(募緣)의 의의를 강조한 것으로 그 내용은 부처의 법신이 상주하는 적멸보궁이 점차 쇠락하자

본사의 화주(化主) 영담(瀛潭) 장로가 이를 안타깝게 여기는 것을 보고 그의 문인(門人) 신운(信云) 등이

앞장서서 권선한 사실을 기록한 것이다. 뒷부분에는 이와 같은 취지에 동참한 인근 각지의 사찰과 소속

승려들의 명단을 수록하였다.

겉장은 황색(黃色) 표지로, 표지에는 “중대불량계원수복문(中臺佛糧계員樹福文)”이라고 필서하였다.

오대산적멸보궁불량연기를 쓴 날자는 간기에 “도광오년을유유월상한(道光五年乙酉六月上翰)”으로 되어

있어 1825년(조선 순조 25)에 작성되었음을 알 수 있다

오대산 사적 병.정본

『오대산사적(五臺山事蹟)』은 월정사에 보관되어 있는 사적기(事蹟記)로서 2종씩 갑(甲)ㆍ을본(乙本),갑ㆍ을본에는 고려시대와 관련된 사적이 기록되어 있는데, 주로 일연스님의 『삼국유사』에서 오대산 및 월정사에

이『오대산사적』에는 「사리를 봉안하고 사찰을 창건한 제일조사 자장율사」ㆍ「오대산의 성적과 신라

상원사중창권선문(上院寺重創勸善文:국보제292호)

1464년(세조 10) 혜각존자(慧覺尊者) 신미(信眉)가 학열(學悅)·학조(學祖) 등과 함께 세조를 위하여

오대산 상원사를 중수할 때 지은 글로 2첩(帖). 필사본. 세조가 중수의 소식을 듣고 물자를 보내면서

지은 글인 상원사 어첩(御牒)과 함께 첩장(帖裝)으로 월정사에 소장되어 전한다

이들은 각각 한문 원문과 한글 번역으로 되어 있는데, 전자에는 신미와 학조 등, 후자에는

세조와 왕비, 세자와 세자빈 및 거의 전국 관료들의 수결과 옥새가 찍혀 있다.

한글 번역본은 가장 오랜 필사본으로서 유명하며, 수결은 고문서연구의 귀중한 자료가 된다.

이 자료는 1936년 『조선사(朝鮮史)』에 부분 복제가 되었으나, 근년에 월정사에서 원본 크기로 복제하였다.

그러나 이 복제본은 매우 소홀하게 되어 원본과 차이를 보이는 곳이 있다

오대진언(五大眞言)

조선 초기에 간행된 진언집으로 다섯 종류의 진언을 범자(梵字)로 적고 한자의 음역을 대조하여 놓은 책이다.

내용은 사십이수진언(四十二手眞言)·신묘장구대다라니(神妙章句大陀羅尼)·수구즉득다라니(隨求卽得陀羅尼)·

대불정다라니(大佛頂陀羅尼)·불정존승다라니(佛頂尊勝陀羅尼) 등이다

이 한문본은 조선 초기에 간행되었는데, 여기에 한글의 음역을 추가로 대조하여 간행한 『오대진언』이 따로

있다. 그 책에 있는 학조(學祖)의 발문에 의하면, 인수대비(仁粹大妃)의 명에 따라 일반민중이 진언을 쉽게

익혀 암송하도록 하기 위하여 그 책이 간행되었다고 한다.

간기가 없으나 발문의 연대인 1485년(성종 16)의 간행으로 생각되며 이 간본에는 『영험약초(靈驗略抄)』가

뒤에 붙여져 있는데, 한문 원전만인 것도 있으나 언해까지 붙여진 책이 있으므로 처음부터 언해하여 첨부된

것으로 추정되며 『오대진언』이라고 하면 이 책을 가리킬 정도로 널리 유포되었다.

원간본 이외에 간기가 분명한 중간본만도 1531년(중종 26)의 지리산 철굴(鐵堀), 1534년의 묘향산

도솔암(兜率庵), 1535년의 황해도 심원사(深源寺), 1550년(명종 5)의 풍기 철암(哲庵),

1635년(인조 13)의 은진 쌍계사(雙溪寺) 등에서 간행된 책이 전한다

그런데 『오대진언』의 진언은 한글의 음역만으로 간행된 일이 있다. 1476년의 간기를 가지는

「사십이수진언」과 간기는 없으나 같은 무렵의 간행으로 보이는 「수구즉득다라니」와 「불정존승다라니」가

수록된 책이 그것이다.

이를 1569년(선조 2) 은진 쌍계사에서 복각하여 중간한 「수구즉득다라니」와 「신묘장구대다라니」가 수록된 책도 전한다.

이들 책에 나타나는 진언의 한글 음역은 1485년의 『오대진언』과 일치하나, 진언의 명칭과

계청문(啓請文)의 한자에 현실화된 독음을 한글로 표기한 것이 특이하다. 「수구즉득다라니」 뒤의

「수구영험(隨求靈驗)」은 『영험약초』의 그것과 번역이 다르고, 한자음의 한글표기도 현실화되어 있다.

한자음의 표기에서 『동국정운』을 따르지 않은 최초의 문헌이라 할 것이다

요컨대, 이들 책은 국어사연구를 비롯하여 불교사연구에 중요한 자료가 된다. 진언을 암송할 때의 손 모습을

그린 수인도(手印圖)는 매우 정교하게 판각되어 있어서 삽화의 연구에도 귀중한 문헌이다

이 책은 앞서 조선 정종 원년(1399)에 간행된 소자본과 비교하여 한 행에 6자 이상이

추가된 29~31자씩 배자되어 글자의 크기가 더욱 작아진 판본이다.

이 판본의 간행은 태종 4년(1404)에 용담과 진거 등의 발원으로 추진되었다고 한다.

일반적으로 접장본의 판식은 권자본과 흡사하나, 이 책은 행간 0.1~0.2cm 인데 비하여

절간부분은 0.4~0.5cm로 비교적 여유가 있으며, 이러한 점으로 보아 서사할 때 이미 접장을

염두에 두고 간행된 희귀한 목판본임을 알 우 있는데, 표지는 별도의 감지로 처리하고, 표제에

『묘법연화경합부』라고 금니로 쓰여 있으며, 권두에는 17x42.5cm 크기의 변상도가 있다.

상원사목조문수동자좌상에서 발견 된 복장본 중에 유일하게 표지가 온전하게 남아 있는 책이다.

관각의 새김이 비교적 정교하며 얇은 종이에 이출하여 법화경 7권을 모두 1책으로 접장한 것이다.

많은 법화경 판본 중에 이러한 형식은 유일한 판본으로 보인다.

'♣ 佛 敎 ♣ > 聖地巡禮' 카테고리의 다른 글

| 동짓날에 떠난 공주 마곡사와 부여 무량사 (0) | 2018.12.22 |

|---|---|

| 彌勒信仰의 聖地 母岳山으로 가다 (0) | 2018.11.24 |

| 경주의 분황사와 廢寺地를 찾아서 (0) | 2018.09.16 |

| 地藏信仰의 聖地... 고창 선운사 (0) | 2018.09.12 |

| 부안 내소사를 찾아서 (0) | 2018.08.26 |