☞산행일자: 2025년 02월 02일

☞산행날씨: 흐린 날씨에 미세먼지

☞산행거리: 도상거리 19.2km / 9시간 15분소요

☞참석인원: 나홀로 산행

☞산행코스: 관두 버스터미널- 황산면 사무소- 남리 버스정류장- 황산파출소

황산초등학교- 남리마을 표시석- 암거- 천사愛땅- 남리버스 정류장

안부- 암릉- 70.4m봉(덤박산)- 안부- 무명봉- 연당고개- 김해김공 묘

묵밭- 무명봉- 52.1m봉- 관춘2육교- 관춘 버스정류장- 소정삼거리

소정 버스정류장- 부곡리 입구- 문화유씨 가족묘- 효부진주강씨기적비

68.2m봉(신흥뫼산)- 부안김씨 사직공파 가족묘- 평덕리 입구-옥연마을

이목마을- 옥매교회- 무명봉-안부- 옥매산 갈림길- 옥매산-가짜 옥매산(?)

돌탑 안부- 너덜겅-임도-신흥마을 갈림길- 갈림길(1)- 갈림길(2)

합류길- 해남대명유통- 원문마을 버스 정류장- 사교저수지- 신월 버스 정류장

사교교차로- 송정마을 입구- 우수영 갈림길- 원동 마을

☞소 재 지: 전라남도 해남군 황산면 / 문내면

화원지맥 5번째 구간을 준비하고 있는데 시작도 전에 겁부터 먼저 난다.

그렇다고 해서 누가 대신 걸어줄 길도 아니기에 오늘도 조금 일찍 집을

나서서 호남고속버스 터미널로 향한다.

오늘 산행구간의 지도

서울발 → 해남행 버스표

9일간이나 계속된 구정 연휴라 그런지 오늘 해남으로 향하는

버스에는 평소와는 달리 28인승 버스에 승객이라곤 달랑 7명뿐이다.

터미널에서 출발한 버스는 곧바로 버스전용차선에서 막힘없이 달리고

중간 기착지인 정암휴게소에 잠깐 쉬었다가, 목포로 향하고, 예정된

시간보다 조금 일찍 버스는 목포에 도착하여, 6명은 목포에서 내리고,

나혼자 달랑 해남터미널로 향한다

해남터미널(21:40)

터미널에 도착하여 오늘은 지난해에 몇번 묵었던 SP모텔로 가본다.

지난 1월에 2번이나 이곳을 왔지만, 올때마다 滿室이나 발길을 돌려

근처에 있는 여인숙보다도 못한 낡은 여관에서 불편하게 보낸 기억이

있는데, 오늘은 방이 있겠지 하고 왔더니만 예상대로 방이 있다.

SP모텔(21:50~05:45)

1월에 묵었던 모텔보다는 방값이 10,000원 비싸지만 시설과

가성비는 훨씬 뛰어나다...타지에 나와서 잠자리라도 편해야지...

새벽 5시에 일어나 샤워를 하고 모텔내에 비치된 커피포트에

물을 끓여 커피한잔에 가지고 온 모카빵 하나로 아침을 해결하고

지척에 있는 해남터미널로 향한다

해남 농어촌 버스 시간표

오늘의 산행 들머리가 황산면 황산중학교 앞에 있는 관두마을 버스 정류장이라서

굳이 택시를 탈 필요가 없다...06시 해남터미널을 출발하여 목포로 가는 버스를

타면 되니까...

06시에 해남을 출발하여 목포로 향하는 330번 버스를 탔는데 이른

새벽의 첫 차라서 그런지 황산까지 가는 동안에 손님이라고는 달랑

나혼자다...버스 정류장을 지날때마다 하는 안내 멘트를 전혀 알아

들을수가 없어서 기사양반에게 황산중학교 앞의 버스 정류장에

좀 세워 달라고 하니 알았다고 한다...30분쯤을 달렸나?...기사가

내리라고 해서 내렸더니, 아직까지 어둠이 걷히지 않는 새벽이라

그런지 어디가 어딘지 구분이 안된다

관두 버스터미널(06:30)

황산중학교 앞에 있는 버스 정류장 이름이 관두이다

해남군 황산면 남리리에 속해있는 관두마을은 황산면사무소와 농협 그리고 황산중과

황산실고가 소재한 곳으로 1980년 시등마을과 우항마을의 일부를 병합한 후 형성된

신생마을로 관두(冠頭)는 마을의 주산인 관두산(冠頭山)의 이름을 차음하여 불리게 된 지명이다.

산행을 시작하다(06:35)

버스에서 내리니 아직까지 어둠속이고 짙은 안개가 자욱하여

어디가 어딘지 분간이 잘 안된다...베낭을 내려 산행 채비를 하고

들머리인 벼개고개 방향으로 향하는데 귀찮아서 헤드렌턴을

착용하지 않았더니만 조금은 불편하다.

관두 버스 정류장에서 좌측으로 꺽어져 명량로를 따라서 19번 국도가

지나가는 관두교 방향으로 향하는데, 어둠속에 온 동네의 개쉬키들이

지랄발광을 하면서 떼거지로 짖어대는 바람에 벼개고개로 가는 길을

포기한다...벼개고개에서 다시 이 도로로 다시 와야 하기에 포기하고

직진으로 이어지는 황산면 사무소 방향으로 향한다

산길이 아닌 마을길 가운데로 이어지는 명량로라는 길을

따라서 가는데, 아직도 야심한 새벽이라 그런지 가로등

불빛이 도로를 밝힌다...덕분에 헤드렌턴없이 길을 걷는다.

도롯가 우측으로는 대파가 심어져 있는 밭들이 보이고 그 뒷쪽에 있는

황산면 우항리의 마을은 아직도 어둠속에 곤히 잠들고 있는 모습이다.

우항리(牛項里)는 『호구총수(戶口總數)』[1789]에 우항이라는 명칭은 나오지 않는다.

다만 마을의 형세가 소가 누워 휴식을 취하는 와우형(臥牛形)이라 하고, ‘소의 목’ 부위에

해당되는 위치에 이재량이 집터를 잡은 까닭에 ‘소목’이라고 불렀다고 한다.

이로 보아 이재량의 선대에서 땅의 형국에 따라 ‘우항’이라는 이름을 붙였을 것이라 한다.

우항마을에 지방민속자료 제7호인 정명식고가 있고 천연기념물 제394호인 해남우항리공룡,

익룡 및 새발자국화석산지가 있으며 마늘이 많이 재배되고주소득원은 쌀이다.

다시 마루금으로 복귀하다

황산호남중기 우측의 청색트럭이 있는 곳이 마루금이 내려오는 길이다.

명량로 따라서 벼개고개로 갔다가 이곳으로 내려 왔다면

어둠속에 내가 걷는 산행 속도로는 최소한 1시간정도 걸릴

거리를 12분만에 도착했으니 그리 손해보는 장사는 아닌듯 싶다

소망요양원을 가기 직전에 우측으로 우측으로 우항제라는 커다란

저수지가 있고, 도로명 주소가 사동로라는 길을 따라서 가면,

우항마을회관과 해남 정명식가옥이 있는 곳인데 요양원을

지나자마자 황산면사무소가 나온다

* 해남 정명식 가옥(海南 鄭明植 家屋)은 해남군 황산면 우항리에 있는 조선시대의

가옥으로 1986년 2월 7일 전라남도 민속문화유산으로 지정되었는데, 과거

마을에서 이참판댁(李參判宅)으로 불렸던 가옥으로, 사랑채에 ‘숭정기원후오회갑신미

(崇禎紀元後五回甲辛未)’라는 상량문이 있어 1871년(고종 8)에 건립되었음을 알 수 있는데

현 소유자 정명식(鄭明植)이 1960년대에 구입하였다.

이 가옥은 전형적인 조선 후기의 이 지방 상류주택으로, 지금은사랑채와

행랑채만이 남아 있으나 원래는 안채와 사당(祠堂) 등이 모두 갖추어져 있었다.

사랑채는 정면 7칸, 측면 2칸으로 일자형이며, 1871년(고종 8)에 건립되었다는

상량문(上樑文)이 남아 있는데, 평면은 방이 앞뒤 두 줄로 병립된 형태로 가운데

대청을 중심으로 양쪽에 온돌방을 두었으며, 특히 대청과 방 사이의 불발기문이

특히 섬세하게 가공되어 있고, 구조는 2고주(高柱) 5량(樑)으로 자연석 주초(柱礎)

위에 네모 기둥을 올린 민도리집(기둥 상부에 주두를 비롯한 살미와 첨차, 익공 등의

공포부재를 사용하지 않고 기둥이 직접 보를 받도록 한 목조 구조)이다.

행랑채는 일자형(一字形)이며 중앙에 솟을대문을 내었는데 문 위의 인방(引枋) 부분에

투각된 문양장식이 있다.

황산면 사무소(06:48)

해남군에 속해있는 황산면(黃山面)은 동쪽은 마산면(馬山面), 서쪽은

문내면(門內面)과 접하고, 남쪽과 북쪽은 다도해에 면한 화원반도

(花源半島) 남쪽으로 성산(星山)·옥매산(玉埋山) 등의 구릉성 산지가

산재하며 각처에 많은 저수지가 축조되어 있다.

황원면과 산일면이 병합하여 이루어졌으며, 황원면은 백제 때 황술현(黃述縣),

통일신라 때 황원현(黃原縣), 고려시대 황원군(黃原郡), 조선시대 황원면(黃原面)으로

이어지는데, ‘황(黃)’ 은 황토에서 왔을 것으로 본다... 즉 황원면은 과거의 ‘황(黃)’으로

볼 때 ‘중심이 되는 넓은 들판’에서 유래하였다고 볼 수 있다.

과거에는 밭농사 중심이었으나 간척사업으로 비옥한 논농사지대가 많이 조성되었다.

쌀을 비롯하여 보리·콩류·잡곡 등의 생산량이 많으며, 목화· 유채 등의 특용작물과

무·배추·고추·마늘 등의 원예작물 재배가 성하며, 수산업도 발달하여 미역·김·굴 등의

생산이 많으며 소금 생산량이 군내에서 가장 많다. 옥동리(玉洞里) 옥매산의 납석과

외입리(外笠里) 황산광산(黃山鑛山)의 고령토가 유명하며, 해남∼진도(珍島) 간을 잇는

18번 국도(도로명 주소:공룡대로)가 지나간다

국가유산으로는 해남 우항리 공룡·익룡 및 새발자국화석산지(천연기념물 394),

해남 정명식가옥(海南鄭明植家屋:전남민속자료 8), 도량사(道場寺), 도량사 대웅전·

석가불 등이 있다.

하나로 마트는 아직 문이 굳게 닫혀있다

남리 버스정류장(06:50)

남리버스 정류장에는 사거리가 있는데 우측으로는 공룡박물관으로 가는 길이다

해남군 황산면 우항리 해안에 있는 화석 산지로 1998년 천연기념물로 지정되었다.

중생대 백악기 후기 지층인 우항리층에 해당되며, 이곳에서는 두 종류의 새 발자국과

다양한 종류의 공룡 및 익룡 발자국이 발견된 곳이며, 이들 외에도 미화석인

개형충(介形虫) 화석과 탄화된 식물화석도 발견된다.

이곳에서 발견된 새 발자국은 물갈퀴가 선명히 보이는 것으로서 이제까지 보고된 물갈퀴

새 발자국 가운데는 세계에서 가장 오래된 것이 판명되어 새의 진화 연구에 매우 중요하다.

이들 가운데 비교적 작고 다량으로 보이는 것은 전승수의 우항리 새 발자국으로,

크기가 비교적 크지만 소수의 것은 조성권의 황산 새 발자국으로 명명되었다.

새 발자국과 함께 같은 층준에서는 동부 아시아 지역에서는 최초로 익룡의 발자국이

발견되기도하는데, 공룡 발자국은 다른 지역의 것과 비교하여 매우 크고 깊으며

발자국 안에 별 모양의 특이한 형태를 보여 주어 흥미를 끈다.

한편 이곳에서는 조각편 하강 구조라는 특이한 퇴적구조가 세계에서 최초로 보고된 곳이며

국내에서는 유일하게 유징(油徵: 땅 밑에 석유가 있음을 알 수 있는 징후)을 보이는

셰일(oil shale) 층이 발달한 곳이어서 오랫동안 많은 관심을 모으는 곳이다.

내가 참 좋아하는 가수인데 이곳이 고향인 모양이다.

정통 트롯을 참으로 맛깔지게 부르는 가수였지...

남리 시장이 있는 황산면 남리리(南利里)는 고려 때부터 남리(南里)로 칭하고,

압리(鴨里)[‘앞리’에서 파생된 말]라고도 불렀다고 한다...남(南)은 따뜻하고

풍요로움을 일컬으며, 리(利)는 하늘이 지니고 있는 4가지 덕인 원형이정

(元亨利貞)에서 의로움의 조화나 만물이 이루어지는 가을을 뜻한다.

그러므로 남리는 따뜻하고 풍요로움이 조화롭게 이루어진다는 의미이다.

본래 해남군 황원면 지역에 속하였는데, 1914년 행정구역 개편에 따라 시등리,

신동리 각 일부를 병합하여 해남군 황산면 남리리로 개설되었으며, 현재 남리마을,

시등마을, 관두마을 등의 자연마을로 이루어져 있다.

해남 3개 역 중 하나인 남리역이 있던 곳으로, 『동국여지승람(東國輿地勝覽)』

[1486]의 해남현 조에 의하면 전라우도 벽사도제방에 딸린 소로역으로 해남현

서쪽 35리[약 13.75㎞]에 있다고 기록되어 있다.

남리마을은 고려 때 승라주 역승(驛丞)에 속한 것으로 보아 마을 형성 시기는 600여

년 전으로 볼 수 있다... 또 남리역은 『동국여지승람』에 해남 3역의 하나로 나타나고 있고,

『세종실록지리지(世宗實錄地理志)』[1432] 전라도 나주목 영암군 편에는 “옛날 남리역이

있었는데 왜구로 인해 없어졌다.”라는 기록이 있다. ..입향조는 조선 중종 때 청주한씨

형제가 내려와서 한 사람은 진도로 가고, ‘방(方)’은 정착하였다고 전한다.

『호구총수(戶口總數)』[1789]에는 남리리와 시등리는 황일면에 속한 마을이었다.

시등마을은 『호구총수』에 황일면 장등리(場嶝里)로 나타나고, 『동국문헌비고(東國文獻備考)』

[1770]에도 “황원 남이장 3일 개시”라는 기록이 있는 것으로 보아 시장이 있었던 것과 마을이

오래전 형성되었음을 알 수 있다... 장이 서게 되어 마을을 이루게 되었으며, 1914년 황원면과

산일면을 병합한 황산면사무소가 자리하고 주변에 장이 서게 되어 차츰 큰 마을이 되었다.

황산파출소(06:53)

황산파출소를 지나면서 오룩맵상의 트랙은 파출소 뒷쪽의 주택가로

가르쳐 주지만 어둠속에 괜히 주택가를 지나다가 무슨 봉변을 당할지

몰라서 그냥 도로를 따라서 간다

황산초등학교(07:05)

원 트랙상의 마루금은 황산초등학교 뒷쪽에서 정문으로

내려오는데, 이곳은 마루금의란 의미가 퇴색된 듯 하여

별의미가 없는 듯 하다...여명이 시작된다

남리마을 표시석(07:08)

황산초등학교를 지나면서 y자 갈림길이 나오는 곳에서

남리마을 표시석이 서 있는 곳에서 좌측으로 향한다

도로명 주소가 남리길인 도로를 따라서 걸어가는데

주택가에 남해3급자동차공업사라는 업체가 나오고...

정비공장을 지키고 있는 백구 한마리가 나를 보고는

금방이라도 나를 잡아 먹을듯이 덤벼들 태세이다.

금방 지나갈테니 조용히 하면 안될까...

암거(07:10)

이곳 윗쪽으로 명량로가 지나가고 암거를

통과하여 남리마을로 향하는 도로를 따라서 간다

암거를 빠져나온 트랙상의 원래 마루금은 도로 우측으로

지나가고 산꾼 범여는 계속해서 도로를 따라서 걸어간다.

남리 마을을 바라보면서 마을로 향하는 도로를 버리고

우측의 밭가운데로 이어지는 농로를 지나간다

농로 가운데서 바라본 남리마을

농로 우측으로는 산에서 내려온 맥길이 밭가운데로

통과하고, 범여는 편안한 농로 가운데를 통과한다

농로를 빠져 나와서 남리마을에서 나오는 도로를 만나...

도로를 따라서 가다가 좌측으로 꺽어져...

남리마을 안으로 들어간다

맥길은 마을 가운데로 이어지고...

마루금이 세속의 삶이 뭣이 그리도 그리운지 이집 저집을

기웃거리면서 맥길을 이어가는데...그리울 것 하나도 없소이다.

갈수록 힘들고 팍팍해지는 삶이 참으로 힘이드오...

골목길을 내려와서 맥길은 우측으로 꺽어지고...

다시 이집저집을 기웃거리면서 걸어가지만

사람 구경하기도 힘이들고, 인기척도 없다.

간간히 만나는 개쉬키들만 이방인에게

지랄발광하면서 짖어댄다

천사愛땅(07:23)

천사愛땅이라는 영농법인 창고를 지나면서 맥길은

트럭 뒷쪽의 능선으로 올라가지만 족보도 있는

봉우리도 아니고, 금방 내려와야 하기에 그냥

도로를 따라서 맥길을 이어간다

능선에서 트럭 뒷쪽으로 내려오는 마루금에 복귀를 한다

남리버스 정류장(07:26)

황산초교에서 직진으로 왔으면 금방에 올 길을 트랙에 충실하면서

걸으려고 하다보니 한참을 돌아서 온 셈이다...사서 개고생하는 꼴일까...

빨간지붕이 있는 주택과 한라화물 주선사라는 간판이

붙은 건물 사이의 도로를 따라서 맥길을 이어간다

(유)보아라는 영농법인을 지나 도로를 따라서 맥길을 이어간다

도로 가운데로 이어지는 마루금...해발 10m에서 20m 남짓한

높이지만 어차피 지맥의 근간이 되는 마루금이 아니던가...

지난 3.4구간에 개고생한 경험 때문에 단단히 각오를 하고

왔지만, 아직까지 산으로 오르지 못한 탓이라 큰 걱정없이

맥길을 이어간다

부지런히 도로를 따라서 걷다보니 커다란 鷄舍가 나오고 鷄糞 냄내가

코끝을 자극한다...계사를 지나니 포장도로 삼거리가 나오고 맥길은

좌측으로 이어진다

황산면 연당리 덕암마을로 들어서는데 직진으로 내려가면

덕암마을이고 이곳에서 도로명 주소가 ‘덕암길 43’이란 명패가

붙은 민가를 끼고 우측으로 꺽어져 맥길을 이어간다

해남군 황산면 연당리 덕암마을의 모습

연당리(蓮塘里)는 마을에 연못이 있어 연못골이라 불렀고, 임진왜란

이후부터 마을 앞 저수지에 연꽃이 자생하여 ‘연꽃 연(蓮) ’과 ‘연못 당(塘) ’을

합해 연당(蓮塘)이라 불렀다고 했으며, 본래 해남군 황원면 지역에 속하였는데,

1914년 행정구역 개편에 따라 연당리, 덕암리, 백동리를 병합하여 해남군 황산면

연당리로 개설되었다고 하며 현재 연당마을과 덕암마을 등의 자연마을로 이루어져 있다.

연당마을은 고인돌이 있는 것을 볼 때 오래전부터 사람이 살았으나 조선 초 해안마을의

이주정책에 의해 마을이 비어졌다가, 임진왜란 이후에 다시 사람이 살았을 것이라

추측할 수 있으며, 밀양박씨, 선산임씨, 순천김씨가 최초 입향하였다고 전해진다.

덕암마을의 입향조는 경주정씨라고만 전해진다.

민가 뒷쪽으로 가니...

개 사육장이 보이는데 사육장은 텅텅 비어있고, 잘 생긴

개 한마리가 자기앞에 닥쳐올 운명을 직감하는지 여느

다른 개와는 달리 내가 지나가는데도 모든걸 체념한 듯

짖지도 않고 나를 물끄러미 쳐다만 보고 있다

산속으로 들어서자마자 엄나무가 가시발톱을

내밀면서 산꾼을 겁박하지만 화원지맥을 걸으면서

가시와 잡목에 대한 내공 탓인지 그리 무섭지가 않다.

오늘 산행을 하면서 처음으로 산 속으로 들어선다

주중에 서울과 서해 지방에는 눈이 참으로 많이 왔었는데

이곳은 눈은 눈을 씻고봐도 보이지 않고, 비가 왔는지

등로가 촉촉히 젖어있고, 나뭇가지에도 물을 잔뜩 머금고 있다

오늘 산행을 하면서 처음으로 준.희쌤과 부뜰이님 부부의

시그널을 만난다

능선으로 올라와서 좌측으로 맥길을 이어가는데

선답자의 시그널이 반갑기만 하다

안부(07:48)

암릉(07:50)

안부에서 올라서자마자 커다란 암릉이 나오고

남쪽에 있는 연당리 마을은 비온 후의 짙은

안개탓인지 아무것도 보이지 않는 五里霧中이다

암릉을 지나서 또다시 만나는 암릉으로 오른다

물기를 잔뜩 머금은 미끄러운 암릉을 조심스레 올라서니

멋진 돌탑과 낡은 체육 시설이 있는 70.4m봉으로 올라서는데

벌써 구름속의 해는 벌써 저만치 올라와 버렸다

아득한 성자 / 오현스님

하루라는 오늘

오늘이라는 이 하루에

뜨는 해도 다 보고

지는 해도 다 보았다고

더 이상 더 볼 것 없다고

알 까고 죽는 하루살이 떼

죽을 때가 지났는데도

나는 살아 있지만

그 어느 날 그 하루도

산 것 같지 않고 보면

천 년을 산다고 해도

성자는

아득한 하루살이 떼

70.4m봉(07:53)

해남군 황산면 연당리에 우뚝 솟아있는 봉우리로 오늘 산행을 하면서

처음으로 족보있는 봉우리에 오르는데, 커다란 퇴적암으로 이루어진

둥그러스럼한 암릉인데 국토지리정보원의 지도에는 70.4m봉으로만

표기가 되어있지만 카카오의 지도에는 덤박산이란 지명으로 표기가

되어 있으나 지명의 유래는 알 길이 없고, 정상에는 멋진 돌탑 하나와

낡은 운동기구 그리고 벤취가 있다.

주위의 전망이 뛰어난 곳이나 오늘은 비온 후의 짙은 안개로 인해

전망은 전혀 아니올씨다

길도 없고 이 험한 곳에 누가 운동을 온다고...?

지자체의 전시행정에 씁쓸함을 느낀다

70.4m봉 정상에서 바라본 미륵 제2저수지의 모습

70.4m봉에서 서쪽으로 내려 다음에...

암릉 우측으로 내려서니 소나무 가지에 매달려 있는

선답자의 시그널 2개가 보이기에 그쪽으로 내려간다

그러면 그렇지...

갑자기 등로는 사라지고, 키작은 소나무와 동백, 망개나무와 칡넝쿨에

고사리까지 합세하여 강력한 태클을 걸어오는데 정말 미치겠다

오늘 초반에 편하게 왔다가 이곳에서 개고생을 한다

안부(08:02)

안부를 지나서 무명봉으로 향한다

무명봉(08:07)

무명봉에 올라서 어디로 가야하고 스마트폰을

확인하는데 호주머니에 있어야 할 스마트폰이 보이지

않으니 참으로 난감하네...1월부터 3주 연속으로 산에서

전화기를 잃어 버렸다가 찾았는데...이곳에다 베낭을

벗어놓고 천천히 숲길을 헤치면서 걸어간다

무명봉에서 70.4m봉까지 5번을 왔다갔다 왕복을 하면서

1시간을 훨씬 넘게 풀섶을 샅샅히 뒤져봤지만 어디 꽁꽁 숨었는지

찾을 길이 없으니 갑자기 머릿속이 하해지는 느낌이다

하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다고 하지 않았던가...

일단은 내려가서 어디 사람을 만나 핸드폰을 빌려서

잃어 버렸던 장소를 오가면서 통화를 하면 찾을 수

있겠지 하는 생각으로 내려간다

아주 짧은 거리를 10분이상 잡목과의

전쟁을 치르면서 내려서니...

밭이 나오고 시멘트 도로를 따라서 걸어가니 아침에 지나왔던

남석길이 나오고 그린피그팜스라는 엄청나게 큰 돼지농장이 보인다

컨테이너로 된 경비실이란 곳을 들리니 문은 열려있는데 사람이 없다

아무리 불러도 사람이 없어서 다시 나와 고개 넘어로 간다

고개 너머 우측에 민가를 보니 사람이 보이길래 민가로

향하는데 덤박산을 5번 이상을 왕복을 하면서 풀섶을

해집고 다녔더니만 빗물에 옷이 다 젖어 버려서 惡寒이 밀려온다.

쥔장에게 여차여차로 인해 산에서 핸드폰을 분실했는데 분실 지역은

알겠는데, 찾을 방법이 없으니 핸드폰을 좀 빌려주면 사례를 하겠다고

하니 자기는 지금 중요한 전화를 기다리는 중이라 힘들다고 하면서

내가 오들오들 떨고 있으니 들어와서 따뜻한 커피부터 한잔 하라고

하면서 커피한 잔을 타준다.

그러시면 황산면 택시를 좀 불러 달라고 하니 택시를 부르는데

도착한 택시기사가 2주전에 4구간을 할때, 황산에서 해남터미널까지

이용했던 택시기사가 아닌가...그러면서 나를 아는체 한다

자초지종을 말하고, 핸드폰을 빌려주고 산 밑에서 기다리면

대기료까지 주겠다고 하고는 택시에서 내려 산으로 들어가면서

계속 전화를 하면서 가는데 덤박산에서 내려오는 안부의 숲사이에서

내 벨소리가 울리는게 아닌가...

기사양반에게 빌린 핸드폰으로 20분만에 내 핸드폰을 찾아서 임도로 향한다

택시기사에게 연신 고맙다는 인사를 건네고, 사례비를 5만원을 드리니

뭔 이렇게 많은 돈을 주냐고 하면서 1만원만 받고 4만원을 돌려 주고는

조심해서 산행을 하시라며 황산면으로 가신다...세세생생 복받을깁니다

택시기사와 유쾌한 작별을 하고 트랙을 확인하니 도로를 건너로 올라가서

맥길은 이어지고 마루금에서 살짝 떨어진 곳에 68.6m봉이란 족보있는

봉우리가 있긴 하나, 맥길에 있는 봉우리도 아니고, 이곳에서 스마트폰을

찾느라 2시간을 넘게 시간을 허비하는 바람에 산행을 할 기분도 아니라

산행을 포기할까봐도 생각을 해봤지만 어차피 올 겨울에 화원지맥을

끝내려면 조금이라도 더 가야할 싶기도 하다...정통 맥길은 직진으로

올라가서 반원형으로 돌아 쉰시뱀이골 마을을 찍고 해남나무은행

팻말이 있는 연당고개로 이어진다

도로건너 직진으로 이어지는 마루금은 띵가묵고 조금전에 갔던

그린피그팜스 농장 쪽으로 향한다

연당고개(蓮塘峙:35m:10:20)

우측의 해남나무은행이 있는 연당고개에서 마루금에 복귀한다

연당고개란 공식지명은 아니고 연당리를 지나가는 남석길이란

2차선 도로가 지나가고 고개 옆에는 그린피그팜스라는 엄청난

규모의 돼지 농장이 있는 곳으로 반바지님께서 연당고개(35m)라는

코팅지를 붙혀놨다.

연당리(蓮塘里)는 북쪽으로 관춘리, 동쪽으로 우항리, 남리리, 남쪽으로 외입리,

서쪽으로 부곡리와 접하고 있으며, 주 소득원은 쌀이며, 특작물로 월동배추를

재배하고 있 연당리 가운데 아래쪽으로 18번 국도(공룡대로)지나간다.

저수지에 있는 홍연(紅蓮)은 연당마을의 상징이며, 도로변에 서 있는 미륵은 마을의

수호신이다... 주민들은 연(蓮)을 신성시하여 저수지 주위에 철조망을 쳐 사람의

출입을 막았다고 하며, 현재 국도 제18호선 가에 서 있는 해남 연당리 미륵불은 2002년

11월 7일 해남군의 향토유적 제8호로 지정되었다.

해남 연당리 미륵불은 조성 연대를 정확히 알 수 없고 현재 얼굴의 윗부분이 깨어져

전체적인 얼굴의 형태는 알 수 없으나 귀는 길고, 수인주의 왼손은 가슴에, 오른손은

길게 늘어뜨리고 있으며, 무릎 이하는 매몰되어 하부 전체를 볼 수 없으며, 마을에서

정월대보름과 사월초파일에 연당리 연당 도제를 지내며, 마을 발전과 평안을 기원하였다.

그린피그팜스 농장 우측으로 오르면서 맥길을 이어간다

김해김공 묘(10:23)

흐릿한 등로를 따라서 묘지 뒷쪽으로 올라간다

등로를 따라서 좌측으로 내려가니...

예전에 이곳이 공동묘지였는지...

나무숲에 묻혀버린 문패없는 무명묘지들이 많이 보인다

희미한 등로를 내려오니 말라 비틀어진 잡풀이 무성한 묵밭이 나온다

묵밭(10:28)

그린피그팜스 농장 너머로 덤박산이 보인다.

그러면서 하는 말 曰...범여님!...정신줄 놓지 마셔요...

묵밭에서 숲속으로 들어서니 다시 잡목들의 강한 태클이 시작된다

땅바닥에 나딩구는 이대장의 흔적...잘 살고 있겠지

오랫만에 착한 일...

무명봉(10:32)

맥길은 우측으로 이어지고...

52.1m봉(10:36)

국토지리정보원에 엄연히 기록된 족보있는 봉우리에다

화원지맥 마루금인데도 그 흔한 선답자의 시느널 하나도

없는 홀대받는 봉우리다

잡목의 강력한 태클을 이겨내고 내려서니...

묵밭이 나오고...

이곳은 남쪽이라 그런지 들판에 푸른빛이 많이 보인다

아~~~그러고 보니 내일이 봄의 문턱에 들어선다는 입춘이구나

에공 아까운 거...밭에는 수확을 포기한 늙은 호박들이 즐비하다

등로 옆 밭에는 적상추와 비닐을 뚫고 나오는 마늘잎이

파랗게 보이는게 봄이오는 소리가 들리는구나.

그러고 보니 내일이 봄의 문턱에 들어선다는 立春이네...

등로 남서쪽으로는 내가 오늘 걸어야 할 산 중에서

가장 높은 옥매산이 박무를 뒤집어 쓴 채로 나를 기다리는구나

입춘(立春) / 김향아

저 언덕 너머

꽃바람 불어 오더니

자박자박

봄아씨 걸어 온다

한 풀 꺾인 겨울바람

물 오른 나무 뒤에 숨고

촉촉해진 대지를 뚫고

꿈틀꿈틀

잠자던 새싹들이 눈을 뜬다

성질 급한 목련 아씨

그리움 머금은 볼록한 볼

이른 비 내리는 날

기다리던 임이 오면

하얀 미소 번지겠다

보리밭을 가로 지른 다음에...

시멘트 농로를 따라가다가 다시 밭으로 맥길은 이어지나

비온 뒤의 밭에 흙이 질척거려서 그냥 농로를 따라서 맥길을

이어간다

밭에서 내려오는 마루금을 만나서...

도로를 따라간다

도로 좌측 으로는 흑암제(黑巖堤)라는 꽤나 큰 규모의 저수지가

보인다...지난해 걸었던 진도지맥도 그렇고, 올해에 걷고있는

화원지맥길에도 수많은 저수지를 많이 만나는데 이 저수지들은

남도의 풍요로움을 대변하는 듯 하다

도로를 따라 가다가 트랙을 확인하니 자꾸만 맥길이

멀어지는 것 같아서 도로에서 밭 가운데로 맥길을 이어간다

밭 가운데로 걸어가니 등산화에 흙이 많이 붙어서

발길이 무겁다...밭 두둑으로 맥길을 이어간다

밭을 벗어나 수확이 끝난 논길을 걸어가다가 조그만 둠벙을 지나 농로로 올라선다

범여의 몰골 좀 보소

맥길을 짤라 먹은 18번 국도를 건널수가

없어서 관춘2육교 방향으로 올라간다

관춘2육교(11:10)

관춘2육교에서 바라본 18번국도 진도방향의 모습

관춘2육교에서 바라본 18번국도 해남방향의 모습

저 아래 보이는 이정표가 있는 지점이 트랙상의 원 마루금이다

관춘2육교를 지나자마자 좌측으로 꺽어져...

이정표가 보이는 관춘교차로 방향으로 향한다

관춘교차로 이정표가 있는 곳에서...

뚜렸한 직진의 시멘트 도로를 버리고 우측으로

꺽어져 농로를 따라서 가니 고공수로가 나오고

아침에 지나왔던 명량로를 만나 우측의 관춘리

방향의 도로를 따라서 맥길을 이어간다

관춘 버스정류장(11:17)

버스 정류장 앞에 서는 관춘리 마을 표시석에는

‘리민일동’ 이란 글씨가 마치 북한식 표기같아 이채롭다

해남군 황산면에 속해있는 관춘리(冠春里)는 마을의 생김새가 ‘갓을 쓴 모양’이라 하여

붙여진 이름이며, 갓점골 또는 입점이라고도 불렀으며 본래 해남군 황원면 지역이었는데,

1914년 행정구역 개편에 따라 신성리, 내외리, 평덕리를 병합하여 해남군 황산면 관춘리로

개설되었고 현재 관춘마을, 산동마을, 신성마을, 평덕마을, 성만마을, 내산마을 등의

자연마을로 이루어져 있다.

북쪽으로 금호호 건너 산이면 진산리, 동쪽으로 우항리, 남리리, 남쪽으로 옥동리, 서쪽으로

문내면 석교리와 접하고 있으며, 관춘마을은 평평한 너른 들판에 자리 잡고 있으며 마을의

서편에는 수십 그루의 팽나무가 방풍림의 역할을 하고 있다.

산동마을은 산으로 둘러싸여 분지형 촌락을 이루고 있으며, 신성마을은 1970년대 초

월광포구가 간척되면서 바다와 갯벌이 거의 사라졌다고 한다... 평덕마을은 본래

반농반어(半農半漁: 농사를 지으면서 고기잡이도 하는 일)의 생활을 하였는데,

일제강점기에 평덕저수지가 축조되고 대규모 간척사업이 이루어지면서 주업이

농업으로 바뀌었다.

관춘마을 버스정류장을 지나고...

S-OIL 주유소를 통과하고...

황산제재소를 지나 소정삼거리에 도착한다

소정삼거리(11:23)

이곳에서 맥길은 좌측의 부곡리 방향으로 향한다

소정 버스정류장(11:23~32)

아침에 스마트폰 분실소동으로 귀하고 귀한 2시간이란 시간을 허비하고

난 다음에 맥길을 걷는터라 기운이 너무 빠져 처음엔 산행을 포기하려

했지만, 들판길을 따라서 걸어면서 조금씩 기운을 차린다.

이제 긴장이 풀리니 졸음이 밀려오고 허기가 지기에 바람을 피할 겸

버스정류장 안에서 가지고 온 두유에다 초코파이 하나로 점심을

대신하고, 약간의 휴식을 취한다

소정삼거리 버스 정류장 시간표

휴식이 끝나고 다시 길을 떠난다

부곡리 입구(11:34)

해남군 황산면에 속해있는 부곡리(富谷里)의 부곡(富谷)이란 명칭은

‘물이 풍부하다’ 하여 유래된 지명으로 북쪽으로 관춘리, 동쪽으로 연당리,

외입리, 남쪽으로 바다, 서쪽으로 옥동리, 바다와 접하고 있다.

부곡마을은 마을 앞에 넓은 들이 있는 평야촌이며 성산마을은 산에 둘러싸여

있으며, 가옥들은 해안선을 끼고 들어서 있는데, 간척공사 전, 마을 앞까지

바닷물이 드는 형세를 동남쪽 언덕 위에서 내려다보면, 마을은 물 위에 떠 있는

‘연꽃처럼 보인다’ 는 연화부수형(蓮花浮水形)이었다고 하며, 여기에서 부수(浮水),

부실, 부옥촌, 부뜰이라 불렀는데, 후에 부곡이라 개칭되었다고 한다.

한편으로는 부자 양반만이 살았다고 하여 부곡(富谷)이라 하였다고도 했는데

현재 부곡마을, 신곡마을, 소정마을, 춘정마을, 성산마을 등의 자연마을로

이루어져 있으며, 신곡마을은 본래 부곡마을과 한 마을로 신곡마을을 상마을,

부곡마을을 하마을로 부르며, 신곡마을 입향조는 문화유씨와 서흥김씨로

250년 전에 정착하였다고 전한다.

성산마을은 일제강점기에 성산광산이 개발되면서 인구가 점차 유입되어

마을 단위로는 최초로 신사(紳士:일본에서 황실의 조상이나 나라에 공이

큰 사람을 신으로 모셔 놓고 제사를 지내는 장소)가 세워진 아픔을 간직한

마을이기도 하다.

부곡리 마을 표시석을 지나 좌측으로 휘어지는 도로에서 부곡길

도로를 버리고 수확이 끝난 배추밭길 가운데로 맥길을 이어간다

문화유씨 가족묘(11:42)

황산면 부곡리 연흠마을로 이어지는 길을 따라서 맥길을 이어간다

마을 뒷쪽으로는 잠시후에 오를 신흥뫼산이라 부르는 68.2m봉이 보이고

그 뒷쪽으로는 민초들의 슬픔을 간직하고 있는 옥매산이 시야에 들어온다

맥길을 걷는건지 마을길 순례를 하는지 感이 오지 않는구나.

연흠마을에 들어선 다음에 반사경을 보면서 좌측 골목으로 향한다

혼자놀기

포장도로 끄트머리에서 우측으로 꺽어져 맥길을 이어간다

효부진주강씨기적비(11:48)

紀蹟碑란 故人의 生前에 기록을 적은 비를 말한다

마을길 순례가 끝나고 다시 고행길을 향해서 뚜버기처럼 걸어간다.

조금후에 펼쳐질 산길이 비록 고행길이라도 求道者의 심정으로

이어지는 맥길...피할수 없으면 즐기라고 하지 않았던가...

우측의 밭 아래로는 꽤나 큰 규모의 관춘저수지가 보이고

그 뒷쪽으로는 진도로 향하는 18번 국도가 흐릿하게 보인다

직진으로 이어지는 뚜렸한 임도를 버리고, 숲속으로 들어선다.

예상했던대로 등로는 보이지 않으나 맵상으로는 뚜렸한 지맥길이다

잡목의 강력한 태클을 이겨내며 능선에 올라서니

멋진 암릉이 보이고 지나온 부곡마을이 흐릿하게 보인다

능선에 올라서서 맥길은 서쪽으로 향하는데 등로는 보이지 않고

내가 길을 만들어서 가야하는데, 올해들어 3번째 화원지맥을

걸으면서 생긴 내성 탓이라 모든걸 체념한 채 걸어간다

그래도 이곳은 희미한 등로가 보이기에 그런대로 걸을만하다

68.2m봉(12:02)

해남군 황산면 부곡리와 옥동리의 경계에 있는 봉우리로

정상에는 숲이 우거져 조망은 별로이며, 접근로가 없어서

불편하기 그지없다... 국토지리정보원의 지도에는 68.2m봉으로만

표기되어 있지만 카카오 지도에는 신흥뫼산이라 표기가 되어 있다

엄연한 화원지맥길에 족보있는 봉우리이지만 워낙 접근하기가

힘이 들었는지, 선답자들의 산행기를 보면 대다수 맥꾼들이

이 봉우리는 띵가묵고 그냥 패스하기 일쑤인 봉우리다

68.2m봉 넘쪽의 나뭇가지 사이로 시야가 트이면서

간척지 너머로 다도해가 보이고 바다 건너에 있는

진도의 최고봉인 점찰산이 보이는 곳이지만 지금은

아무것도 볼 수 없는 오리무중이라 모든게 아쉽기만 하다

68.2m봉 정상에서 우측으로 꺽어져 급경사로 내려서는데

이곳을 오른 선답자의 시그널 서너개가 범여를 반긴다.

대단들 하십니다... 그리고 진정한 정통 맥꾼으로 인정합니다

비온뒤의 산길이라 그런지 급경사의 내리막길은 상당히 미끄럽다.

행여 또 스마트폰을 분실할까 두려워서 폰을 아예 베낭속에

넣고 조심스레 천천히 내리막길로 향한다

관춘저수지를 바라보면서 내려가는데...

어디로 가란 말인가...

아무리 세속의 삶이란게 苦라고는 한다지만

이건 해도해도 너무 하다는 느낌이다

아주 짧은 거리를 죽을 힘을 다해 개고생을 하면서 내려서니...

배추밭이 하는 말...남들처럼 띵가묵지 힘든델

왜 개고생하면서 올라 갔느냐고 힐난을 하는듯 하다

배추밭 사이의 수로를 따라서 내려서니 조금전

소정삼거리에서 헤어진 명량로를 향해서 내려간다

부안김씨 사직공파 가족묘(12:12)

부안김씨 사직공파 가족묘를 내려서 명량로를 합류한 후에 평덕리로

향하는 길에서 앞을보니 잠시후에 오를 옥매산이 얼굴을 내민다

도로 좌측으로는 옥연저수지가 보이고 그 뒷쪽으로

흐릿하게 보이는 산이 제각산(황산면 옥동리 소재)이다

뒤돌아 본 신흥뫼산(68.2m)의 모습

겉으로 보기에는 한없이 유순해 보이는 봉우리이나 속으로는

얼마나 까칠하며 못살게 굴던지...열길 물속은 알아도 한 길

사람속은 모른다고 했는데, 이곳 화원지맥 산길도 참으로 모를 일이다

평덕리 입구(12:15)

우측으로 평덕리 옥매관광농원으로 갈 수 있는 방향이

표기된 커다란 표지석과 좌측으로는 평덕 버스정류장이 있다

황산면 관춘리에 속해있는 평덕마을은 원래 독립된 리였었는데 관춘리에

병합되어 지금은 자연마을이 된 곳으로 경주정씨 정자선이 고종 때 마을에

들어왔다고 전하는데 호구총수에 이미 평덕이라는 마을이 나오고 있어서

마을 형성은 그보다 앞선 것으로 보인다.

평덕마을 입구 지나면서 옥연마을로 들어서면, 해남옥석 공예마을

표지판이 보이는데, 아마도 옥매산에서 생산되는 옥(玉)과 관련된

공예품을 생산하는 곳인가 하는 생각이 든다

옥연(玉燕)마을(12:19)

해남군 황산면 옥동리(玉洞里) 옥연이라고도 불렀는데 마을이 옥매산

아래에 있다고 하여 붙여진 이름이으로 옥연마을은 옥동마을과 한 마을이었기

때문에 옥동리의 옥과 마을 중앙이 ‘제비집을 닮았다’ 하여 제비 연(燕)을

붙여 옥연이라 부르게 되었다고 한다.

옥연마을 표시석 앞에는 옥동2 버스 정류장이 있고...

옥매산을 바라보면서 옥동리 마을로 들어선다

옥동리 마을로 들어서니 옥을 가공하여 판매하는 상점들이 많이 보인다

옥동리는 현재 옥동마을, 옥연마을, 삼호마을 등의 자연마을로 이루어져 있는데,

옥연마을은 옥동마을과 한 동네였으나 1952년에 분리되었고 마을 앞으로는 바다가

길고 넓게 펼쳐져 있으며 오른쪽 위로 국도 제18호선이 살짝 걸쳐 지나간다.

옥동리 북쪽으로 관춘리, 문내면 용암리, 문내면 학동리, 동쪽으로 관춘리, 부곡리,

남쪽으로 부곡리, 바다, 서쪽으로 문내면 학동리, 바다와 접하고 있다.

옥연(玉燕)은 일제강점기에 일본인이 경영하는 농장이 있어 ‘농장’이라 불리던 곳을

해방 후에 일본식 명칭을 없앤다 하여 옥연이라 부르게 되었으며, 1910년대 일본인이

삼덕포 제방을 막아 농장을 만들면서 형성되었으며, 1940년쯤 일본 한전화학회사가

옥매산을 개발하면서 각지에서 일거리를 찾아 온 사람들에 의해 마을은 더욱 번성하게

되었던 마을이다.

희생광부 추모비 팻말을 보면서 옥동마을을 통과한다

옥동1버스정류장 맞은편에는 귀연다실이 보이고,

다방레지 춘자는 설 명절을 쉬로 갔는지 휴업중인지

다방안에 불이 커져 있다...춘자도 보고싶고, 커피 한잔도

하고 싶은데 헛물만 켜고 그냥 지나친다

예전에 있었던 옥동초등학교는 폐교가 되었고 그 자리에는

해남학생의 집이 있는데 뭘 하는지 지금은 한참 공사중이다

황산면 옥동마을을 벗어나 문내면 용암리 이목마을로 향한다

해남학생의 집 도롯가에 방치된 수준점

모든게 흐릿한 수준점 표지판

이목(梨木)마을(10.6m:12:28)

3구간부터 계속 같이해 온 해남군 황산면과 작별을 하고 문내면 용암리에 속해있는

이목 마을로 들어서는데 옥동마을과 붙어있는 마을로 배나무가 많아서 배나무 마을이라

한 것을 한자화하여 ‘ 배 이(梨), 나무 목(木) ’ 자 붙혀 이목마을이라 부른다

옥매산 밑에 있는 마을로 일제강점기에 옥매산에 있는 옥광산의 옥을 캐기 위해

사람들이 모여들면서 형성된 마을이다

이목마을 삼거리에서 옥매교회 표지판을

끼고 마을 골목 안으로 들어선다

옥매교회(12:30)

옥매교회를 지나 시멘트 농로를 따라서 올라 가다가 시멘트

포장이 끝나는 곳에서 수확을 앞둔 배추밭 가운데로 향한다

옥매산을 바라보면서 배추밭 옆 수로를 따라서 올라간다

민가를 지나고...

본격적인 옥매산을 오르기 위한 워밍업을 준비한다

수확이 끝난 배추밭을 지나면서 조금전에 걸었던 길을

뒤돌아 본다...옥동리 마을 너머로 들판 가운데 우뚝 솟은

신흥뫼산(68.2m)이 멀리서 보니 흐릿하지만 아주 멋지게 보이는구나.

그래서 산과 女人은 멀리 봐야 이쁘다는 말이 틀린 말은 아닌 듯 싶다

질척거리는 밭을 지나 능선으로 올라서니

반가운 선답자들의 흔적들이 보이고...

옥매산 가는 길

푹파인 좋은 길을 지나니 묵은 임도가 나오고 임도가 아닌

길이없는 숲속 방향에 부뜰이 부부의 시그널이 보인다

트랙을 확인해봐도 부뜰이님 시그널이 걸려있는 길이

안 보이는 숲쪽이 맥길이다

미치겠구먼...

수도없이 미끄러지면서 오르는 길, 생각보다 시간이 많이 걸린다

그래...편안한 길을 걸어갈 팔자는 아닌 모양이다.

잡목의 강력한 태클에 밀려 이리저리 방황하다가

우측으로 향하는데...니가 왜 거기서 나와...

갑자기 나오는 편안한 제도권 등로.

트랙은 분명히 길이 없는 숲길이 맞은데

갑자기 귀신이 곡할 노릇이다

길가에 서 있는 소나무 삼형제가 툭 한마디 던진다.

그렇게 융통성이 없으니 개고생을 하지...

세상을 살아가는데 정답이 어디 있냐고...

오늘도 산이란 스승에게 하나를 배운다

옥매산 가는 길에서 바라본 황산면 옥동리의 모습

어느 정도 올라서니 돌탑들이 보이기 시작하는데

아직도 옥매산 정상을 가려면 한참을 더가야 한다

오르막길에는 계속되는 돌탑을 만나고...

뚜렸한 등로 좌측의 숲속에는 예전에 성터였는지 일제강점기에

옥을 캐면서 거주했던 광부들의 집터였는지는 몰라도 돌담이 보인다

주능선에 올라왔나 싶어서 트랙을 확인하니 아직까지 정상은 멀다

무명봉(13:02)

무명봉에서 내려서니 일제 강점기에 玉을 캐던 옥매산정의

폐광이 된 체 계곡처럼 보이는데, 광산터로 정상부가 둘로 나누어졌다.

바위 사이에 협곡처럼 보이는것이, 마치 10여년전에 중국 태항산에 갔을때

만났던 협곡같은 분위기가 느껴진다.

산경표와 대동여지도에는 玉梅로 표기되었고, 조선지형도에는 ‘ 매화 매(梅) ’ 가

‘ 묻을 매(埋) ’로 바뀌었는데, 산 전체가 암산이고 지명 유래에도 칼바위, 공알바우,

송곳바우 등 여러바위가 나오는데 일제강점기 민족정기를 말살하려 쇠말뚝을

박아 놓았던 곳으로 쇠말뚝제거비가 있다고 했는데, 난 그곳을 확인히지는 못했다

『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』[해남]에 “화반석(華班石)이 황원현의

매옥산(埋玉山)에서 나온다.”라는 기록이 있다... 원래는 매옥산이었으나, 이후에

옥매산(玉埋山)으로 바뀌었다... 이렇듯 옥(玉)이 매장되었다 하여 옥매산(玉埋山)이란

산 명칭이 유래되었고, 『대동여지도(大東輿地圖)』[20첩 4면]에는 옥매산(玉梅山)으로

기재되어 있으며, 『조선지형도』에는 규석갱(硅石坑)이 표기되어 있다.

옥매산 정상의 함몰지대는 일제가 군수품의 원료인 명반석을 얻기 위해 개발한

곳으로 일제 강점기 국내 강제 동원 중 가장 큰 규모의 동원지로 알려진 곳으로

해발 173m였던 옥매산 봉우리는 거의 깎여 나가 협곡이 되었고, 이어진 해안가에는

콘크리트로 지어진 거대한 저장 창고가 아직 그 원형을 유지한 채 남아있다.

전쟁 말기에 이 지역의 광부들은 강제로 제주도로 끌려가 굴을 파는 일에 동원되었는데

1945년 이들을 태우고 고향으로 돌아오던 배가 화재로 인해 가라앉게 되고 118명의

광부가 목숨을 잃게 되었으며, 명반석을 채굴하여 이곳에 저장했다가 일본으로 보내는

작업을 하기 위해서 인근에서 강제 동원된 인부가 1,200명에 달했다고 한다.

예나 지금이나 나라가 힘이 없으면 가장 먼저 고통을 받는 사람은 힘없는 민초이다.

그러기 위해서는 탁월한 지도력을 가진 지도자가 뛰어난 리더쉽으로 부국강병을

이뤄야 하는데 작금의 이 나라의 지도자라는 인간들은 고통받는 민초들은 眼中에도

없고, 자기들의 이익에만 집착하니 또 핍박을 받을까 생각을 하니, 또다시

이 옥매산이 가진 아픔이 다시 오지 않는다는 보장이 있는가...답답하다.

함몰지대를 바라보면서 우회하여 안부로 내려선다

안부(13:06)

안부에서 올라와 조금전의 무명봉을 뒤돌아 본다

나라가 힘이 없으니 민초들만 아니라 자연도 고통을

많이 받은 모습이 확연하다...미안하구나...산에서 너무 많은

상처를 남겼으니 말이다

좌측으로 보이는 저 높은곳에 멋진 돌탑들이 많이 보이기에

저곳이 옥매산 정상인가 하고 트랙을 확인하니 정상은 아니다

옥매산 정상은 멋진곳에 서 있는 좌측의 돌탑이 있는 곳이 아닌

수문장처럼 보이는 돌탑이 있는 우측으로 트랙에서는 가리켜 준다

옥매산은 조선시대에 옥(玉)을 생산하고 전라우수영의 관아나 군함를 만드는데 필요한

목재를 공급하는 국가 봉산(封山)이었으며 또 명량대첩의 승전지로 잘 알려진 울돌목의

입구에 있어 왜적의 동태를 감시하고 강강술래를 하였다는 설화가 전하는 곳이기도 하다.

일제강점기였던 1910년부터 장식용 석재가 채취되었고 1924년부터는 명반석을 집중적으로

채굴하기 시작하였는데 명반석은 알루미늄의 원료로 태평양전쟁 당시 전투기 등 군수품

제작에 이용되었는데, 당시 정확한 생산량은 알려지지 않았지만 1936년까지 기록된 자료에

따르면 한 해 10만 톤이 넘는 명반석이 채굴되어 일본으로 넘어간 것으로 추정된다.

등로 바닥에는 돌에 다양한 무늬들이 보이는 옥이라 생각되는 돌들이 보인다.

옥공예는 전라남도 해남지역에서 옥으로 장식품과 생활용품을 만드는 공예를 말하는데

동양 문화권을 대표하는 보석으로 손꼽히는 옥(玉)은 아름다운 색채에 재질도 단단하여

예로부터 장신구·장식품 등의 귀중품이나 생활용품으로 가공되어 왔다.

그 색깔은 흰색, 노란색, 검은색, 녹색, 파란색, 적갈색 등으로 다양한데 우리 민족이

특히 좋아하는 비취는 녹색의 투명한 옥을 말하는데, 옥은 삼국시대부터 즐겨 쓰였고

조선시대에는 왕실의 물품을 만드는 경공장에 장인 열명을 배속할 정도로 옥공예가 발달했다.

해남 지역은 예로부터 옥공예가 발달하였는데 이는 옥매산이 있어 품질이 좋은 원료를

구하기가 비교적 쉬웠던 덕분으로 옥매산은 옥돌이 매장되어 있다는 뜻에서 지명이 유래했을

정도로 옥 생산지로 유명한 지역이다

일제강점기에는 옥매광산의 노동자가 1,200명에 달하였다고 하고 특히 옥매산이 있는

황산면 옥동리는 1960년대와 1970년대에 옥공예품 생산지로 명성을 떨쳤으며 1970년대만 해도

옥공예를 하는 사람들이 400여 명 있을 정도였다고 하는데, 해남 지역 옥공예의 유래는 수백년을

거슬러 올라가는데 우수영에서 옥공예품을 만들어 궁중에 진상하였고 국가의 표상으로 사용하는

옥새(玉璽:옥에 새긴 임금의 도장)도 해남의 옥으로 만들었다고 한다.

돌탑에서 우측을 향해 옥매산 정상으로 향한다

휴식(13:15~40)

멋진 돌탑 아래에 명경지수(明鏡止水)처럼 깨끗한 물이 고여있는

이곳에서 베낭을 내려놓고, 베낭을 베개삼아 누웠는데, 잠깐

사이에 잠이 쏟아진다... 잠깐 눈을 붙인다는 것을 25분이나

꿀잠을 잤다...서둘러 길을 나선다

* 명경지수(明鏡止水)란 맑은 거울과 고요한 물처럼 잡념과 허욕이 없는 깨끗한

마음을 비유적으로 이르는 말로 《장자(莊子)》의 <덕충부편(德充符篇)>에 나오는 말이다.

옥매산 갈림길(13:41)

트랙을 확인하니 직진이 아닌 좌측으로 길이 없는 곳으로 정상을

가리키고, 선답자의 시그널 하나가 걸려있어 트랙을 확인하면서 간다

지도상의 옥매산 정상(13:46)

이곳이 오룩스맵상의 옥매산 정상인데 대전의 지맥팀들이

코팅지로 만든 산패가 붙어 있는데 이곳의 고도가 173.8m인데

높이를 너무 후하게 주셨는지 300m를 UP 시켜서 473.8m란다.

착각을 하신 모양이다...살다보면 그렇수도 있죠 뭐.

땅바닥의 낙엽속에는 삼각점인지 지적도근점인지 모를 삼각점이 묻혀있다

지도상에는 분명히 삼각점이 없다고 되어 있는데 아마도 지적도근점인 듯 하다

옥매산 정상에 대한 실망감을 안고 베낭을 벗어놓은

갈림길로 되돌아와서 다시 길을 나서는데...

코 앞에 선답자들의 시그널이 보이면서 준.희쌤의

옥매산이란 산패가 보이는데 설치한 지가 오래됐는지

산패와 지도상의 고도가 전혀 맞지가 않다

맥꾼들이 편하라고 이곳 등로에다 설치한 듯 하다

꿩 대신에 닭이라고 생각하자...

옥매산(玉埋山:173.8m:13:52)

해남군 황산면 옥동리와 문내면 용암리 경계에 있는 옥매산은 지질학적으로

진도의 해양판과 화원반도의 등줄맥이 갈라지는 분기점에 해당한다고 한다.

옥매산은 조선시대에 옥(玉)을 생산하고, 전라우수영의 관아나 군함를 만드는 데

필요한 목재를 공급하는 국가 봉산(封山)이었고, 또 명량대첩의 승전지로 잘 알려진

울돌목의 입구에 있어 왜적의 동태를 감시하고, 강강술래를 하였다는 설화가 전하는

곳이기도 한 산으로 일제강점기였던 1910년부터 장식용 석재가 채취되었고, 1924년부터는

명반석을 집중적으로 채굴하기 시작하였다. 명반석은 알루미늄의 원료로 태평양전쟁

당시 전투기 등 군수품 제작에 이용되었다.

당시 정확한 생산량은 알려지지 않았지만 1936년까지 기록된 자료에 따르면 한 해 10만 톤이

넘는 명반석이 채굴되어 일본으로 넘어간 것으로 추정되며, 일제강점기에는 일제가 군용비행기

제작에 필요한 알루미늄의 원료를 채석하기 위하여 대규모 광산으로 개발하자 실제로 옥매광산

인근 마을 주민들로 구성된 근로자가 1,200명에 달하였다고 한다... 실제로 옥매산 정상은

해발 173.8m였지만 채굴이 진행되면서 깎여 나갔고, 지금은 168m의 다른 봉우리가 정상이다

잠시동안 편안한 등로를 따라서 간다

돌탑 안부(13:56)

돌탑이 여러개 있는 안부가 나오고 맥길은 직진의 뚜렸한

방향이 아닌 우측으로 꺽어지는 쪽으로 방향을 가리킨다

갑자기 등로는 사라지고...

돌담 아래로 내려서니...

원칙을 고집하는 정통파(?) 맥꾼들의 흔적이 보인다.

트랙상의 정확한 맥길이라는 뜻이렸다

잡목의 저항을 헤치고 내려서니 엄청나게 큰 너덜길이 나오고

그 아래로는 해남군 문내면 용암리 마을들이 시원하게 보인다

용암리(龍岩里)는 구릉성 평지에 위치한 마을로, 논농사가 주로 이루어지며

서쪽으로 바다를 끼고 있는데, 용처럼 생긴 바위가 있으므로 용암리라 하였다.

자연마을로는 용암, 너더리, 배나뭇골, 신흥리, 작은몰마을 등이 있는데,용암마을은

본 리가 시작된 마을로, 지명유래 또한 용암리의 그것과 같으며, 너더리마을은 넓은

들에 있는 마을이라 하여 붙여진 이름이다... 배나뭇골(이목)마을은 배나무가 많았다

하여 불리게 된 이름이고, 신흥리마을은 배나뭇골 북쪽에 새로 번창한 마을이라 하여

칭해진 이름이며, 작은몰마을은 너더리 옆에 있는 작은 마을이라 하여 붙여진 이름이라 한다.

너덜길...돌들이 크지 않아서 잘 흘러내리는 바람에 두발이 아닌

네발로 기다시피 내려가니 짧은 거리인데도 생각보다 시간이

상당히 많이 걸린다

너덜길을 거의 다 내려온 듯 하다

너덜길이 끝나고...

숲으로 들어서면서 다시 고생길로 접어든다

트랙상에는 분명히 마루금이 맞은데 길이 없으니

도데체 선답자인 고수들은 도데체 어디로 갔다 말인가?

한참을 버벅거리다가 내려서니...

어디서 나타났는지 넓은 임도가 나오고 맥길은 임도를가라질러

숲으로 들어가야하나, 옥매산에서 너덜길을 통과하면서 너무

힘이 들었던 탓에 좌측의 임도를 따라서 간다

임도(14:40)

도로를 따라서 가니 배추밭에는 배추 수확이 한창인데

인부들의 말투가 어느 나라말인지를 알아 들을 수 없는

외국말이다...이게 우리나라 농촌의 현주소인 듯 하다

배추밭 옆으로 내려오는 마루금에 복귀하여...

용암리 신흥마을로 향한다

신흥마을 갈림길(14:45)

직진으로 향하는 도로를 버리고 좌측으로 꺽어져 신흥마을 골목으로 들어선다

힘들게 옥매산을 내려와서 첫번째 만나는 동네가 신흥마을인데

배나뭇골(이목마을) 북쪽에 새로 번창한 마을이라 하여 칭해진 이름으로

옛날에는 바닷물이 들어오던 갯벌이었는데, 지금은 간척지로 변한 넓은

평야지대이다

갈림길(1)(14:47)

깔끔한 슬라브 주택 한채가 있는 곳에서 우측으로

올라서니 돌담앞에 종려나무가 서 있는 농장이 보인다

종려나무는 높이가 크게는 20m 까지 높이 자라고 중간에는 가지가 없이 둥치가 뻗어

올라가 맨 윗부분에서 우산처럼 잎이 사방으로 퍼져있는 모양을 취하고 있으며,

히브리어로는‘타마르’(tamar)라고 호칭하는데 우리나라의 대추와 비숫한 열매가

달리기 때문에 대추야자 나무라고도 한다.

갈림길(2)(14:48)

농장에서 좌측으로 이어지는 도로를 따라서 맥길을 이어간다

밭 사이로 이어진 1차선 길의 도로명 주소는 옥매길이다

저 앞에 보이는 원문마을을 향하는데, 오후에 접어들었는데도

모든게 흐릿하게만 보이니 답답하기만 하기만 하다

합류길(14:52)

밭 사이로 이어지는 옥매길을 벗어나 조금전 옥매산

오르기 전의 이목마을에서 헤어진 명량로를 다시 만난다

해남대명유통(14:53)

명량로로 들어서서 맥길을 이어가는데, 오전에 스마트폰 분실로 인해

2시간 이상을 헛짓거리를 하는 바람에 오늘 내가 목표로 했던 곳까지

가기는 지금의 시간으로 봐서는 불가능하지만, 포기하지 않고 이만큼

왔다는데 만족을 한다...세상사가 내가 맘 먹은대로 되면야 좋겠지만

그러면 또 너무 재미없는 삶이 아니잖은가...도로를 따라서 걸어간다

예전엔 이곳이 바다였는데 간척을 하여 느른 들이 있어서 그런지

고공수로가 눈에 자꾸 많이 보인다...들이 넓어 민생고에 걱정이

없어서 그런지는 몰라도 남도 사람들은 인심은 참으로 넉넉하다

도로를 따라서 맥길은 이어지고 문내면 용암리 원문마을 앞을 지나간다

원문(轅門)마을은 1630년경 나주에서 이주하여 들어온 나주정씨 정관(鄭觀)이

입향조라고 전하며, 일제강점기에 인근 옥매광산에서 채굴 작업을 하던 노동자들이

모여 살면서 마을을 이루었다고 하나, 『호구총수』에 원문리가 나온 것으로 보아

그 이전부터 마을이 있었을 것으로 추정된다.

일제강점기 말기에 제주도 비행장 건설에 강제 동원되었던 노동자들이 해방되어

고향으로 돌아오던 중에 타고 있던 배에서 불이 나는 바람에 침몰하여 많은 사람들이

희생되었는데, 이 마을 주민 10여 명도 목숨을 잃었다고 한다.

원문마을 버스 정류장(14:58)

원문마을 버스 정류장 맞은편에는 서해랑길 안내판이 보이고,

지맥길과 서해랑길이 같이 가는 모양인데, 난 아직까지는 저쪽에는

관심이 없다

명량로 좌측의 원문마을 너머로는 바다가 아련히 보이고

그 너머가 유명한 울돌목인데 모든게 흐릿하게만 보이니 아쉽다

해남군 문내면(門內面)의 지명유래가 된 원문터(轅門)가 저 어디쯤이겠지

생각은 들지만, 날씨도 흐릿하고, 난생 처음 와보는 지역이라 지도만으로

판단하기에는 확신이 서질 않는구나.

문내면(門內面)의 지명은 전라우수영의 외성(外城)으로 원문(轅門)의 안쪽에

위치한 데서 유래한 지명으로 '원문’은 지금은 넓게 매립이 되었지만 옛지도를

보면 좌우가 바다와 인접한 그 폭이 불과 300m 정도의 아주 좁은 목이다.

조선시대에는 전남 우수영으로 가던 길목으로 여기에서 막히면 우수영이나

진도로 가는 육로는 단절이 되는 셈이다.

우측으로는 진도로 향하는 국도의 도로 안내판이 보이기 시작한다

사교저수지(15:06)

사교저수지가 있는 문내면 용암리 사교마을은 1620년경 논산에서 이주하여 들어온

파평윤씨 윤성식(尹成植)이 입향조라고 전하고 신월마을은 일제강점기에 삼덕포를

간척하여 생긴 간척지에서 농사를 짓기 위하여 여러 성씨들이 모여 정착한 마을이라고 한다.

사교저수지를 지나자마자 좌측에는 문내농협 농산물 집하장이 있고,

맞은편엔 로젠택배, 도로 양쪽에는 신월 버스정류장이 있다

신월 버스 정류장(15:10~20)

이목마을부터 시작된 문내면 용암리와 작별을 하고 석교리로 들어서면서

처음 만나는 곳이 신월 버스 정류장이다...이곳에서 베낭을 내려놓고

두유와 초콜렛으로 허기를 면하면서 10분정도 휴식을 취한다.

버스 정류장 안에는 강강술래를 빛바랜 사진이 걸려있다

강강술래는 추석날 밤이나 정월 대보름날 밤에 전라남도 서남 해안지방에서

행하는 노래와 무용과 놀이가 혼합된 성인여자놀이를 말하는데 1966년

중요무형문화재(현, 국가무형유산)로 지정되었다.

주로 해남 · 완도 · 무안 · 진도 등 전라남도 해안일대에서 성행되어왔으며,

노래와 무용과 놀이가 혼합된 부녀자들의 놀이로 주로 추석날밤에 행하여지며

정월대보름날밤에 하기도 한다.

명칭은 ‘강강수월래’ 또는 한자로‘强羌水越來(강강수월래)’로 표기하는

일도 있으나 ‘강강술래’가 일반적이지만, 그러나 진양조로 느리게 노래를

부를 때는 ‘강강수월래’로 길게 발음된다.

기원에 대하여는 여러 설이 전하고 있는데, 그 가운데 대표적인 것은

이순신(李舜臣) 장군과 관련되어 있는데, 임진왜란 때 이순신이 해남

우수영에 진을 치고 있을 때, 적군에 비하여 아군의 수가 매우 적었다.

그래서 이순신은 마을 부녀자들을 모아 남자차림을 하게 하고, 옥매산(玉埋山)

허리를 빙빙 돌도록 했다.

바다에서 옥매산의 진영을 바라본 왜병은 이순신의 군사가 한없이 계속해서

행군하는 것으로 알고, 미리 겁을 먹고 달아났다고 하는데, 이런 일이 있은 뒤로

근처의 마을 부녀자들이 서로 손을 잡고 빙빙 돌면서 춤을 추던 관행이 강강술래로

정착되었다는 것이다... 따라서 <강강술래>의 기원은 이순신의 창안에서 비롯

된다는 주장이 있다.

한자로는 ‘强羌水越來(강강수월래)’라고 표기하고, ‘강한 오랑캐가 물을 건너온다.’는

해석은 바로 여기에 근거를 두고 있다... 그러나 <강강술래>는 원시시대의 부족이

달밤에 축제를 벌여 노래하고 춤추던 유습(풍습)에서 비롯된 민속놀이라고 보는

것이 타당하며, 고대로부터 우리 나라 사람들은 달의 운행원리에 맞추어 자연의

흐름을 파악하였고, 따라서 우리 나라 세시풍속에서 보름달이 차지하는 위치는

가장 중요한 것이었다.

즉, 달이 가장 밝은 추석날이나 정월대보름날이면 고대인들은 축제를 벌여 춤과

노래를 즐겼고, 이것이 정형화되어 <강강술래>로 전승된 것으로 보인다.

이렇게 전승된 <강강술래>를 이순신이 의병술(擬兵術)로 채택하여 승리를

거둠으로써 널리 보급되고 더욱 큰 의미를 부여받게 되었을 가능성도 있다.

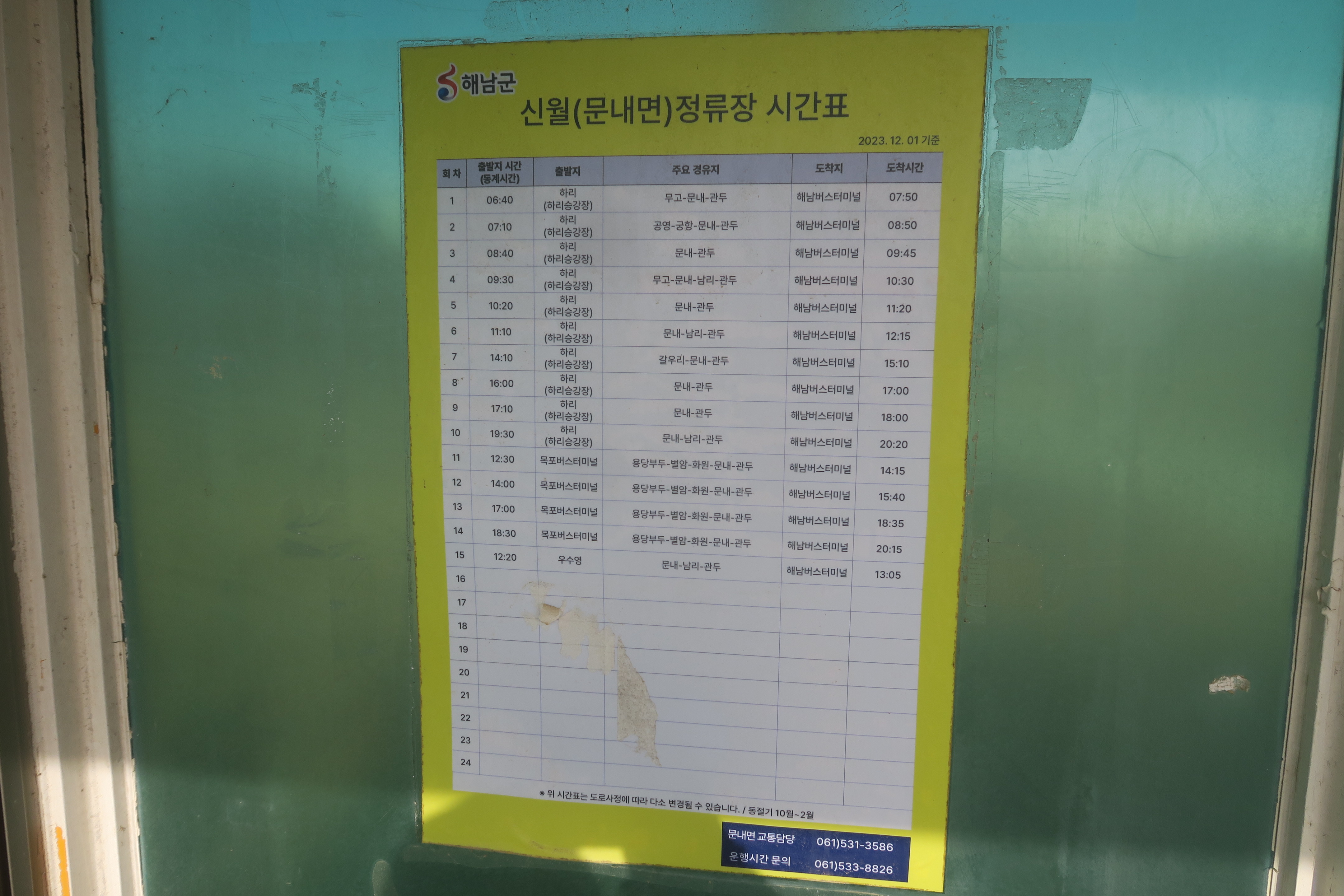

신월마을 버스 정류장 시간표

신월마을 버스 정류장에서 베낭을 메고 길을 나서는데

얼마되지 않아서 명량로와 18번 국도가 교차하는

시교 교차로가 보인다

오후가 되면서 날씨는 흐림에서 맑음으로 바뀌나

비가 온 뒤라서 그런지 온 세상이 흐릿하기는 마찬가지이다

사교교차로 굴다리를 통과한다

사교교차로(15:22)

사교교차로를 빠져 나오자 좌측으로 다시 18번 국도로 올라가는

램프가 있고, 우측으로 가지를 친 명량로를 따라서 목포, 화원 방향으로

맥길을 이어간다

명량로에서 바라본 해남군 문내면 석교리의 모습

석교리(石橋里)는 마을 앞에 돌다리가 있어 ‘독다리’, ‘독나루’, ‘석교’라 불렀으며,

자연마을로는 석교, 개건너, 시목동, 버드나뭇골마을 등이 있다. 석교마을은 본 리가

시작된 마을로, 지명유래 또한 석교리의 그것과 같으며, 개건너마을은 석교의 내

건너편에 있는 마을이라 하여 붙여진 이름이고, 시목동마을은 감나무가 무성한

곳이라 하여 불리게 된 이름으로, 감남골이라고도 하며, 버드나뭇골마을은 버드나무가

많은 곳이라 하여 붙여진 이름이라 한다.

주민 대부분이 농업에 종사하고 있으며, 주 소득원은 쌀이며, 특산물은 배추, 양파, 양배추,

대파를 재배하고 있고, 농업용수는 금호호, 송정저수지, 갈어리저수지, 망태골저수지,

삼덕저수지, 내산저수지, 성만저수지, 석교저수지, 화원저수지의 물을 이용하고 있다.

교통은 국도 제18호선이 마을 아래쪽을 스치듯이 지나고 있다.

도로 좌측 앞쪽에는 사교육교가 보이고 우측으로

활처럼 이어지는 명량로를 따라서 마루금을 이어간다

도로 우측으로는 한가롭게만 보이는 송정마을이 시야에 들어온다

송정마을 입구(15:35)

해남군 문내면 석교리(石橋里)’에 속한 일곱 개(석교·심동·신창·일정·목삼·삼덕·송정)의

자연부락 가운데 하나인 송정마을...마을에 대한 유래는 알 길이 없다

원동마을을 보면서 도로를 따라서 뚜버기처럼 걸어가는데

옥매산을 내려오면서 걷는 이 길은 지맥길과 서해랑 길이

겹쳐지니 양수겹장이라 할까...오전에 개고생을 하면서

몸뚱아리를 힘들게 한 미안함일까...속죄하는 심정으로 걷는다

해남땅을 걷다보니 논밭 옆에 있는 이런 둠벙을 많이 만난다.

둠벙은 대체로 크기가 작은데 보통 지름이 4~5m, 깊이가 40~50cm 정도로

연못이라고 부르기엔 소박하지만, 근방의 논에 물을 대기엔 충분하다.

먼 곳에서 물을 길어오기보다는 바로 그 자리에서 나온 물로 농사를 짓겠다는

지혜로운 우리 선조들이 철학이 반영돼 있는데, 이것이 둠벙이다

우수영 갈림길(15:40)

서해랑길은 좌측의 시멘트 도로로 이어지는 우수영관광지 방향이고

지맥의 마루금은 원동마을로 이어지는 명량로를 따라서 간다

우수영(右水營:사적 제535호)은 전라우도수군절도사영(全羅右道水軍節度使營), 줄여서

전라우수영(全羅右水營)은 조선시대 전라도의 서쪽에 존재하던 수군절도사영이다.

지휘관은 정3품 당상관인 수군절도사이며, 본영은 해남현(現 해남군 문내면)에 소재했다

조선시대에는 왜구와 접촉이 극심한 전라도와 경상도에 한하여 수군절도사(水軍節度使)가

상주하는 주진을 각각 두 곳에 설치하였다. 그리고 한성에서 보아 각 도의 서편, 즉 우편을

전담하는 주진을 우수영, 동편 즉 좌편을 전담하는 주진을 좌수영이라 하였다.

임진왜란때 삼도 수군의 네 수영중 가장 규모가 컸으며, 원래 경상 우수영이 제일 규모가

컸으나, 원균의 임진왜란 초반 실책으로 병력 손실이 극심해 규모가 대폭 줄어 들었다.

정유재란이 끝나고 나서야 경상 우수영은 원래의 규모를 회복할 수 있었으며, 전라 좌수영은

처음부터 법제상 그 규모가 전라 우수영보다 작았고, 그나마 좌수사인 이순신이 전쟁 발발

전부터 꾸준히 전선을 확충한 뒤에야 전라 우수영과 비슷한 규모를 갖출 수 있었다.

임진왜란 시기에는 이억기가 전라 우수사로 총괄했다가 그가 칠전량 해전에서 전사하자

김억추가 잠시 후임 우수사로 보임된다... 명량 해전 이후 김억추의 육상 전근으로 명량

해전에서 활약했던 안위가 이순신의 천거로 전라 우수사로 임명된다.

우수영 본영은 지금의 문내면에 있었으며, 지금도 문내면에는 우수영을 지명으로 하는

장소들이 여럿 있다... 본영은 명량 해전 직후 ,조선 수군이 서해로 일시 후퇴하면서

일본군에게 일시적으로 점령, 파괴되었다가 임진왜란 이후 복구되었다

원동 마을(院洞:15:50)

해남군 문내면 석교리에 있는 원동마을은 원(院)이 있었던 곳으로 삼기원(三岐院)과

전라우수영(全羅右水營), 화원목장(花原牧場)의 원터였던 것으로 추정된다.

시간으로 봐서 앞으로 1시간정도는 더 걷고 산행을 종료해도 될 듯 싶어서

트랙을 확인하려고 스마트폰을 보는데 헐~~~이게 뭐여

도로를 따라오면서 편안한 마음에 별 생각없이 걸어서 그런가!

스마트폰의 베터리가 완전히 방전이 되어 꺼져 있었는데 그것도 모르고

길을 걸었더

참으로 난감하다...그 와중에도 천만다행인 건 마을이 있는 곳이라

얼마나 고마운지...산속에서 그랬다면 큰일날 뻔 했다는 생각에

놀랜 가슴을 쓸어 내린다...폰을 충전하려고 보조베터리를 꽂았는데

이 넘도 잔량이 얼마 남지 안았구나

울고 싶은데 빰맞은 꼴이랄까...이 판국에 도저히 산행을 할 수가

없어서 산행을 종료하고 맞은편에 있는 버스 정류장으로 걸어가는데

해남에서 목포로 가는 버스가 오고있네...전쟁에서 패잔병이 백기들고

투항하듯 두 손을 흔들면서 지나가는 버스를 향해서 손을 흔드니

한참을 지나가다말고 버스를 세워주면서 버스 정류장이 아닌데

세워달라고 하느냐고 핀잔을 준다.

이보소!... ‘ 내가 지금 찬밥 더운밥 가릴때가 아니오 ’ 하면서 미안하다

사과를 하고는 목포까지 가야한다고 하면서 카드를 찍고, 의자에

앉으니 긴장이 풀리는지 온 몸에 힘이 빠진다

원동마을에서 출발한 버스는 우수영터미널을 지나 마을 구석구석을

헤집고 다니다가 화원면소재지에 들려 10분정도 쉬었다가 다시

마을 구석구석을 통과하는데도 손님이라고는 나말고 달랑 1명이다

금호도를 지나 대불공단을 통과한 다음에 목포시내를 통과하여

터미널에 도착하니 원동마을에서 이곳까지 1시간 10분정도 걸렸다

목포시외버스 터미널(17:15)

터미널에 도착하여 서울가는 버스표를 예매하고나니 45분정도 시간적 여유가

있기에 근처에 있는 곰탕집에서 곰탕 한그릇으로 저녁을 대신하고 화장실에서

간단하게 씻고 환복을 한 다음에 터미널로 향하는데 날씨가 상당히 추워지는

느낌이다...내일이 입춘인데, 겨울이 다시 오나...

목포터미널 버스 시간표

목포발 → 서울행 버스표

터미널 대합실에서 10분정도 멍때리기를 하다가 서울행 버스에

오르는데 이 버스는 해남에서 17시에 출발한 버스이다

베낭을 메고 올라서는데 기사양반이 나를 알아보고는 어르신

오늘은 어디 산에갔다오요 하면서 반가움을 표시한다.

버스에 오르자마자 피로가 몰려오고, 비몽사몽간을 헤매다가

서울에 도착하여 집으로 향하는데, 날씨가 엄청 춥다

'화원지맥(진행중)' 카테고리의 다른 글

| 화원지맥 제4구간 - 일신리 임도에서 벼개고개까지 (1) | 2025.01.25 |

|---|---|

| 화원지맥 제3구간 - 뚜드럭재에서 일신리 임도까지 (1) | 2025.01.23 |

| 화원지맥 제2구간 - 우슬재에서 뚜드럭재까지 (1) | 2024.04.17 |

| 화원지맥 제1구간 - 분기점(첨봉)에서 우슬재까지 (1) | 2024.03.18 |

| 화원지맥 지도와 개념도 (0) | 2014.10.29 |