바람의 노래를 들으며 太白山 精氣 받고 대간길을 걷다

☞ 산행일자: 2017년 5월 13일~(무박산행)

☞ 산행날씨: 맑은날씨에 강풍

☞ 산행거리: 도상거리 약 25.3km(실거리:27.5km) / 10시간 20분 소요

☞ 참석인원: 봄.여름.가을.겨울산악회 17명과 함께

☞ 산행코스: 도래기재-묘지-임도-헬기장-상금정 갈림길-1,256봉-구룡산-쉼터-고직령

1,231봉(경석봉)-공터-곰넘이재-쉼터-무명묘지-신선봉-차돌백이 삼거리

각화지맥 분기점-1,174봉-쉼터-두리봉 갈림길-깃대백이봉-안부-청옥산 갈림길

부쇠봉 갈림길-데크목 광장-부쇠봉-헬기장-문수봉 갈림길-천제단(하단)

태백산-천제단(천왕단)-장군봉-주목군락지-만경사 갈림길-쉼터-암봉

유일사 쉼터-유일사 갈림길-유일사 주차장 갈림길-안부-1,174봉-산령각

사길령-화방재

☞ 소 재 지: 경북 봉화군 춘양면, 소천면 / 강원도 영월군 상동읍 / 태백시

이번주에는 한 여름이면 강한 잡목의 저항으로 산행이 거의 불가능한 성주지맥 마지막 구간을 잡목이

더 우거지기 전에 끝내려고 저녁 7시 05분 표를 예매해 놓고 베낭까지 다 챙겨 놨는데 갑자기 일이 생겨

일을 마감하고 나니 밤 9시경 갑자기 갈데가 없어진다

그렇다고 당일날 출발하면 올라오는 시간이 애매하여 조금은 힘이 들것 같고... 고민끝에 베낭 메고

따라 나선곳이 옛 동료 산꾼들이 걷고있는 백두대간 길... 예약도 않고 불쑥 나서도 늘 반겨주는 곳

그래서 맘 편히 걸을 수 있어서 밤 11시경 베낭을 메고 집을 나선다

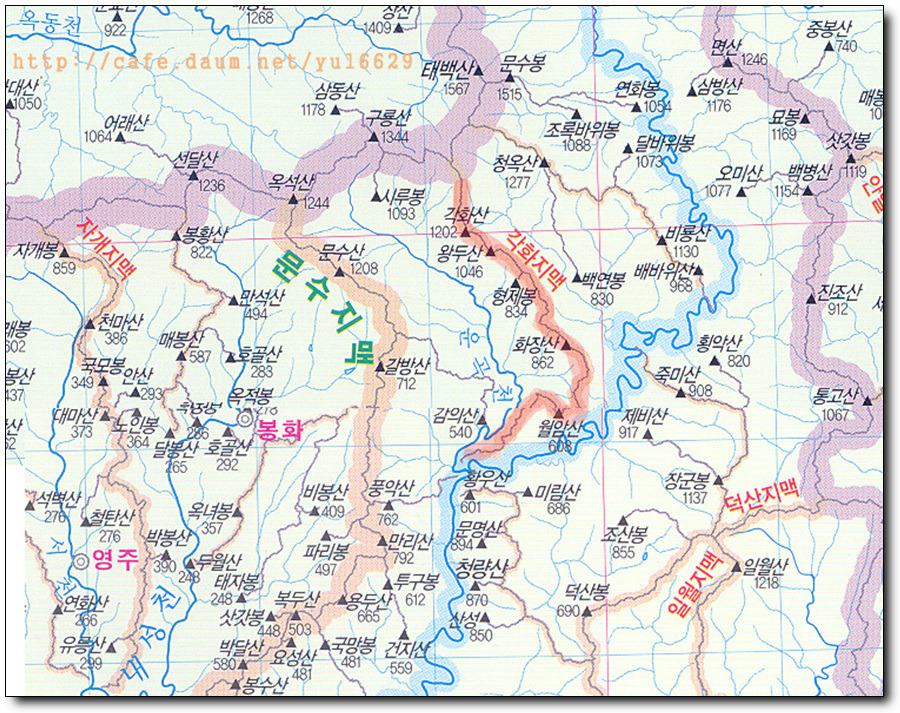

오늘 산행구간의 지도

사당역에서 밤 11시 30분에 출발한 버스에 오르자마자 낮에 휴식을 취하지 못한 탓인지 잠이 쏟아진다

나를 태운 버스가 휴게소 2곳을 들려 쉬는데 난 그저 비봉사몽간이다

버스는 봉화읍내를 지나 고도를 높이며 꼬불꼬불한 도로를 따라 오르면서 버스가 흔들리는 바람에 잠에서 깬다

잠시 후 버스는 오늘 산행의 들머리인 도래기재에 도착하여 산행 채비를 하고 버스에서 내리는데

낮은 기온에다 세찬 강풍이 불어대는 바람에 마치 초겨울 날씨를 연상케 한다

비상시에 가지고 다닌 가벼운 구스다운을 입으니... 후배 산꾼들이 독립군은 역시 신의 한수라 격찬(?)하는데

진짜로 신의 한수인지 아님 놀리는지 알 수가 없으나 구스다운을 가지고 온게 백번 잘한 거 같다

하늘엔 별이 쏟아아질 듯 하고, 음력 사월 열아흐레의 하현달은 아직도 중천에 떠 있다

이곳은 우리나라 최오지 중 한 곳이고 청정지역임을 알려주는 듯 하다

여기서부터 소백산권을 벗어나 태백산권으로 접어드는 곳이다

도래기재(道驛峙:736m:02:45)

경북 봉화군 춘양면 서벽리 도래기마을에서 우구치리로 넘어가는 고개로경북 봉화에서 강원도 영월군을

지나가는 88번도로가 있는 고개로 도래기재의 유래는 조선시대에 역(驛)이 있어 “도역리(道驛里)”로 부르다

이것이 변음(變音)되어 “도래기“로 부르는 마을 이름에서 빌려온 도래기재이다

강원도 영월과 경북의 봉화로 나누어지는 도래기재를 경계로 하여 북쪽에는

소의 입 모양을 닮았다고 하여 “우구치(牛口峙)”로 불리는 계곡을 따라 옥동천의

상류인 내리계곡이 형성되고 남쪽에는 “도래기”에서 금당계곡을 따라 운곡천이 發源된다

역은 당시 주요 교통수단인 말(馬)을 관리하는 곳으로 사람과 말이 숙박할 수 있는 시설이다

산행을 시작하다(03:00)

버스에서 가장 늦게내려 꾸무덕거리는 사이에 조급증(?) 환자같은 동료 산꾼들은 벌써 어둠속에 사라지고...

나홀로 맨 후미에서 느긋하게 산행을 진행하는데 초입의 데크목에 걸린 수많은 시그널이 산꾼을 반겨준다

데크목 계단을 올라서니 영주국유림관리소에서 세워둔 안내판을 만난다.

원래 이곳은 춘양목으로 알려진 금강속 군락지인데 점차 금강송은 사라지고

신갈나무를 비롯한 활엽수들이 식생대를 형성하고 있어 산꾼의 마음을 아프게 한다

행정구역은 좌.우 모두 금강송을 실어나르는 춘양역이 있는 봉화군 춘양면이다

묘지(03:13)

도래기재에서 고도를 높이며 13분을 지나니 등로 가운데 무명묘지 한 기가 등로 가운데 있다.

동료들은 다 도망(?)을 가버리고 부지런히 쫒아 가려고 애를 쓰지만 나로선 역부족인듯 하다

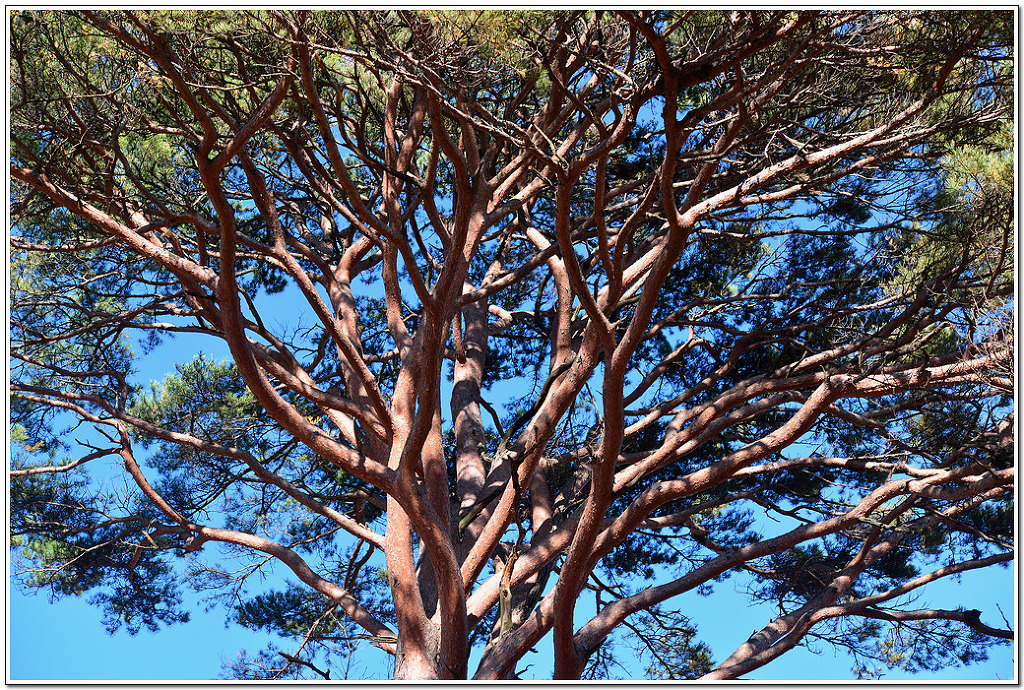

어둠속에 간간히 만나는 금강송(춘양목)

어둠속에 보이는 춘양목은 참으로 멋지나 똑닥이 카메라의 한계로 그림을 담을수가 없다

등로 아랫쪽엔 춘양면 서벽리의 어느 마을의 불빛이 나뭇가지 사이로 보인다

춘양하면 대체적으로 ‘억지춘향’ 을 많이 떠올리는데 사전에도 등재되어 있는 그 뜻은

‘일을 순리대로 풀어가는 것이 아니라 억지로 우겨 겨우 이루어지는 것을 일컽는 말’로서

춘향전에서 변사또가 춘향으로 하여금 수청을 들게 하려고 핍팍 했다는 뜻에서 유래되었다고 한다.

그러나 봉화사람들은 그 뜻이 이곳 춘양에서 유래되었다고 주장한다.

경북 영주에서 강원도 철암으로 연결되는 영암선(현 영동선)중 이 구간의 철도가 직선으로 이루어지지

않고 춘양면 소재지를 곡선으로 한바퀴 휘감고 가는데 1950년대 후반에 당시 직선으로 90%이상 철로공사가

진행됐는데 춘양면 서벽리에 고향을 둔 자유당 원내총무를 지낸 정문흠의원(2대~4대)이 억지로 철도를

우회하게 했다고 해서 나온 말이라고 주장한다.

2013년 10월 27일 백두대간 남진때의 금강송 사진(원일님 촬영)

임도(03:30)

산행을 시작한 지 30분만에 어둠속에 자동차가 올라올 정도로 넓은 임도 나온다

봉화군 춘양면 우구치리 하금정에서 올라오는 임도인듯 하다

임도를 가로질러 데크목 계단으로 올라선다

쉼터(03:40)

헬기장(1.021m:03:58)

산행 시작 1시간여... 어둠속에 헬기에 도착하니 먼저간 산꾼들이 휴식을 취하고 있다

어둠속에 왜그리 저리 바삐 가는지 아둔한 범여의 머리로는 조급증(?) 환자들이 이해가 안된다

다시 산행이 시작되고 20여분 정도 지나니 2번째 넓은 임도를 만나는데 상금정 갈림길이다

상금정(上金井) 쉼터 갈림길(04:17)

경북 봉화군 춘양면 우구치리와 향이동을 연결하는 임도로 4륜차가 다닐만큼 넓다.

임도에는 쉼터인 팔각정자와 백두대간 등산 안내도 그리고 산림청에서 만든 구룡산의 유래가 적힌 표지판이 서있다.

우구치리(宇龜峙里)는 강원도(영월)와 경상북도의 경계에 있는 자연마을로는새터, 상금정, 상시장, 사호, 하금정, 샘골, 와흥 등이 있다.

일제 강점기에 금광이 개발되면서 크게 번성했으나, 이후 1970년대 폐광되면서 마을 역시 쇠락의 길을 걸었다.

아직도 이곳은 일제시대의 ‘금정’이라는 이름이 더 친숙하다.

이는 당시 금광에 물이 많이 차있어서 마치 우물 속에서 금을 캐는 것 같다 하여 금정(金井)이라고

불렀다고 하는데 이곳에서 조금 더 가면 영월 상동은 세계적인 텅스텐 광산이 있다.

사진 몇컷 찍는 사이에 선두는 또 다시 어둠속으로 사라지고 난 또 다시 쫒아가는 신세가 된다

어둠속에 1,256봉을 지나고 구룡산을 향하는데 여명이 밝아오면서 주위의 사물이 보이기 시작한다

암릉구간을 지나 완만 능성으로 올라서니 넓은 공터인 구룡산 정상이 나온다

구룡산 정상 삼각점(△태백 26 / 1995 재설)

정유년 사월 열아흐레날 하현달은 뭔 미련이 있는지 아직도 하늘에 떠있다

태백산 너머로 일출은 시작되고...

구룡산(九龍山:1345.7m:05:02)

강원도 영월군 상동읍과 경북 봉화군 춘양면의 경계에 있는 산으로 구룡산은 태백산과

옥돌봉 사이에 있는 백두대간의 마루금을 이루는 산으로 이 산에서 발원하는 하천들은

남북으로 흘러서 각각 낙동강과 남한강으로 이어진다.

전설에 의하면 아홉 마리 용이 승천하여 구룡산이라 하는데, 용이 승천할 때 어느 아낙이

물동이를 이고 오다 용이 승천하는 것을 보고 ‘뱀 봐라’하면서 꼬리를 잡아당겨 용이 뱀이

되었다‥‥”는 이야기인데 아무리 생각해도 牽强附會(경강부회 : 가당치도 않은 말을 억지로

끌어다 대는 것)라는 느낌을 지울 수 없다.

전설이야 모두 현실성이 없는 이야기이지만 구룡산 아낙 관련 전설은 산 이름이 먼저 생기고

난 후에 무리하 꾸며진 전설을 가져다 붙인 듯하여 전혀 개성이 없다. ‘구(九)’는 본디 많다는 뜻이다.

따라서 구룡이라고 하면 용이 많다는 뜻이다.

그렇다면 용은? 산은 천만가지 형상을 가져서 크다가도 작아지고 일어나다가도 엎드리고 숨다가도

나타나는 등 변화무쌍하니 마치 용이 움직이는 것처럼 보인다.그래서 전통풍수지리에서는 산줄기를

龍脈 또는 來龍이라고 표현한다고 한다.

결국 구룡이라는 뜻은 산줄기가 많다는 뜻이다.

실제 이곳 구룡산에 올라서면 수많은 산줄기가 움직이고 있음을 볼 수 있다.

그래서 구룡산이라고 이름이 지워지지 않았나 하는 생각을 해본다.

구룡산 정상에서 인증샷

구룡산에 미리와 있던 태양대장이 시원한 수박을 건네주는데 참으로 요긴하게 먹는다.

태양대장!... 3년전에 범여의 눈에는 초보티가 줄줄 흘렸는데 이젠 커도 너무 커버렸다...대견스럽게 ㅋㅋㅋ

다시 길을 나서다

5월의 시 / 이해인

풀잎은 풀잎대로

바람은 바람대로

축복의 서정시를 쓰는 오월

하늘이 잘보이는 숲으로 가서

어머니의 이름을 부르게 하십시오

피곤하고 산문적인 일상의 짐을 벗고

당신의 샘가에서 눈을 씻게 하십시오

물오른 수목처럼 싱싱한 사랑을

우리의 가슴속에 퍼올리게 하십시오

말을 아낀 기도속에 접어둔 기도가

한송이 장미로 피어나는 오월

호수에 잠긴 달처럼 고요이 앉아

불신했던 날들을 뉘우치게 하십시오

은총을 향해 깨어있는 지고한 믿음과

어머니의 생애처럼 겸허한 기도가

우리네 가슴속에 물 흐르게 하십시오

구김살 없는 햇빛이

아낌없이 축복을 쏟아내는 오월

어머니 우리가 빛을 보게 하십시오

욕심 때문에 잃었던 시력을 찾아

빛을 향해 눈뜨는 빛의 자녀가 되게 하십시오

쉼터(05:15)

아침이 다가왔는데 강한 바람은 멈출줄 모른다

이곳은 고지대라 그런지 이제사 풀잎이 돋아나기 시작한다

넘어진 나무사이로 우회를 하고...

장애물을 넘어 걷다보니...

나뭇가지 사이로 해는 벌써 저 만치 올라와 버렸다

고직령(高直嶺:05:30)

고직령에 대해 옛 문헌에 나와 있는 내용을 살펴보면 곰님이골로 들어가서 산사나무골

어귀를 지나쳐 좀더 가서 오른쪽으로 갈라진 골짜기를 올라가면 서벽과 애당으로

넘어가는 고개로 높고 곧은 고개라고 고직령이라 한다.

일설에는 고개 북쪽에 사창(社倉)이 있어 고직(庫直)이가 지키고 있어서 고직령이라고도 한다.

김정호(金正浩)의《대동지지》의 삼척 산천조에 보면 고석령(孤石嶺)으로 기록되어 있으니

"고석령은 서쪽 1백 10리에 있는데 길이 좁고 매우 험하다.

안동땅으로 통하는 길인데 춘양 서쪽이 되며 영천[영주] 예불령(예배령)의 북쪽이다"라고 하였다.

《영가지》에는 고적현(高適峴)이라고 기록되어 있다.

옛날부터 이 고갯길은 영남에서 강원도로 들어오는 중요한 길이었고 특히 고개 넘어 경상도 땅의

도심리(道深里) 에는 도심역(道深驛)이 있어서태백산 천제를 지내러 오는 관리들을 묵게 하였고

천제를 지내러 오는 사람들의 발 길이 끊어지지 않던 고갯길이었고, 곶적령(串積嶺)이라고 기록한 곳도 있다

조선시대에 보부상들이 봉화와 영월을 오가면서 호환을 당하지 않기 위해 지었다는

산신각이 100m 아래에 있다고 하는데 주위를 아무리 봐도 산신각은 보이지 않는다.

우리가 지금 편안히 걷고있는 이 고개도 民草들이 애환이 서려있는 곳이다.

경북 봉화하면 지금도 ‘청정 오지의 대명사’로 통한다.

그중에서도 봉화군 중북부에 위치한 춘양면의 ‘서벽권역’은 높은 산들이 동서남북에서 팔을 벌려

감싸고 있는 대표적인 ‘청정 벨트’이다.

실제로 봉화군 춘양면은 조선 정감록에 나오는 우리나라 십승지(十勝地) 중 하나다.

봉화군 관계자는 “봉화 춘양면 십승지는 좁게는 애당리 석문동을 일컫지만, 서벽권역

입구 쪽에 ‘석문동천’이란 글귀가 적힌 바위가 있는 점으로 미뤄볼 때춘양면 십승지는 아마도

서벽권역 전체를 지칭한 것 같다”고 설명했다.

십승지란 경치가 뛰어나고 지형이 좋아 전쟁이나 자연재해가 일어나도 안심하고

살 수 있고, 경제적으로도 어려움을 면할 수 있는 곳이라고 했다. 바로 전원명당이다.

춘양면 서벽권역은 외부로의 통로가 남북을 가로지르는 88번 도로 뿐이다.

면적의 80% 이상이 임야로서 춘양목(금강송)이 생산되는 등 산림자원이 풍부하다

철쭉의 꽃봉오리 ... 참으로 이쁘다

꽃이 예쁘게 느껴지는 건 늙어간다는 의미인가?

1,231봉(05:36)

이곳을 트랭글 앱에서는 경석봉이라고 알려준다

1,231봉에서 좌측으로 꺽어져 내리막으로 내려서는데...

화사한 철쭉꽃이 이제사 피기 시작한다

넓은 공터(05:45)

아직도 부쇠봉까지 12.5km나 남았다는 얘긴인데...

방앗잎

비오는 날 방앗잎 부침개와 막걸리 한잔...일품인데 추어탕에 들어가기도 하고

절집에서는 마늘 대용으로 쓰기도 하며 배초향이라 부르기도 하죠

빛내림

편안한 내리막길을 따라서 곰넘이재로 향한다

안부를 지나 잠깐 올랐다가 내려서니 곰넘이재가 보인다

하얀붓꽃(꽃말:믿는 사람의 행복)

흰 바탕에 노랑무늬가 들어있는 하얀붓꽃은 한국 특산의 멸종위기 식물

2급으로 한 꽃대에 두 송이의 꽃을 피우는 공통점이 있다

곰넘이재(熊峴:06:02)

강원도 영월군 상동읍 상천평에서 경북 봉화군 춘양면 참새골로 넘던 고개로

먼 옛날 천제를 지내기 위해 태백산으로 향하던 사람들이 넘던 고개요,

영남에서 강원도를 오고 가던 사람들이 넘나들던 고개이다.

"곰"은 "검"에서 온 말로 "신"을 의미하고 태백산으로 천제를 지내려 가는 사람들이

이 고개를 넘어가며 행렬을 이루니 "신"이 있는 곳으로 넘어가는 고개라 하여

"곰(검신)님이"이라 불렀다. 즉, 웅현(熊峴)은 우리말로 "곰재" 혹은 '검재"이니

다른말로 "신령(神嶺)이다. 일설에는 "곰"을 "고개"로 해석하고 "님이"를 "넘이"로

봐서 "곰님이"는 "고개넘이"로 본다. 참새골은,동이정, 장부골, 석문동, 참새골 등 4개의

자연부락으로 이루어진 애당2리를 통칭하여 "참새골"이라 하는데, 참새가 날아가는 형세를

갖춘 산이 북쪽에 있다고 하여 "참새골", 또는 약수가 나오는 "참샘"이 있다고 하여

"참새골"로 불리는데 "정감록"에 의하면 십승지 중 하나로 기록되어 있다.

참새골과 석문동을 이 고장 사람들은 열두 도심이라 한다.

열 두골짜기로 이루어진 참새골과 석문동은 시루봉 능선을 따라 구룡산에서

고직령. 신선봉. 차돌배기의 백두대간 마루금을 따라 각화산으로 가지를

내리는 산줄기의 내경에 속하는 계곡으로 행정상 애당리로 표현 하지만

다른 이름으로 열두 도심이라 이르고 그 뜻은 골이 깊어 들어 갈 때와

나올 때의 길이 다르다 하여 이른 말이라 한다.

곰넘이재의 유래 안내판

곰넘이재에서 오랫만에 전체가 다 모여서 약간을 휴식을 취한 다음에 다시 길을 떠난다

신선봉으로 향하는 길은 마치 고속도로같은 임도라 그런지 잠이 쏟아지는데

강풍을 연상케하는 세찬 바람 때문에 평소의 주특기인 걸으면서 잠을 이룰수가 없다

곰넘이재에서 이어지는 넓은 임도... 지도상에서는 방화선 임도라 표기가 되어있다

쉼터(06:22)

이 봉우리에서 좌측으로 꺽어져 대간길을 이어간다

맥 산꾼들은 흔히 이런 길을 고속도로라고 부르죠

넓은 공터를 지나니...무명묘지가 보이고...

무명묘지(06:33)

이 무명묘지 아래서 방화선 임도라 불리는 넓은 길은 끝나고...

신선봉으로 오르는 본격적인 산죽길이 시작된다

나무계단 오르막길을 오르니...

신선봉 정상에 도착한다

지금 걷고 있는 이 곳이 정감록에 나오는 난세에 최적의 피난처인 십승지 중에 하나이다.

정감록 비결은 조선 중기 이후 민간에 성행하게 되었던 국가운명과 살아있는 백성들의

삶과 죽음에 대한 예언서로 그 당시 이담이라는 사람이 대흥자가 될 정씨의 조상인

정감이란 사람으로부터 들은 이야기를 기록한 책이라고 전하며, 백성들에게 희망을

주기 위하여 펴낸 것이라 한다.

이 책은 조선 5백년을 통하여 현재까지 우리나라 사람들을 정신적으로

가장 큰 지배를 했던 문헌으로 알려져 오고 있다.

이 문헌과 이중환의 택리지에 술가들이 말하는 굶주림과 싸움 등의 염려가 없어 난세를

피할 수 있는 조선의 십승지는 풍기의 금계촌에 이어 봉화의 춘양면, 보은의 속리산

운봉의 두류산(지리산), 예천의 금당동, 공주의 유구와 마곡,

영월의 정동 상류, 무주의 무풍동, 부안의 변산, 성주의 만수동 순으로 가리킨다.

십승지란, 원래 산이 깊고 물이 풍부하여 세상을 등지고 숨어 살기에 좋은 곳이다.

해발 1300m가 넘는 이 곳 신선봉 정상에 處士 慶州 孫公 永虎之墓란 비석이 있는 무덤이 하나 있다.

짐승도 다니기 어려운 이 곳에 묘지를 쓴 자손들이 그저 감탄스러울 뿐이다.

아마 생전에 백두대간을 타는 산꾼이 아니였을까. (범여의 생각 中에서)

묘지 뒷쪽으로 직진을 하면 영월군 상동읍 상천평으로 이어지는 뚜렸한 등로가 보이는 곳에

3년전 남진길에는 없었던 烏石으로 만든 표시석이 새롭게 세워져 있다

신선봉(神仙峰:1,280m:06:50)

경북 봉화군 소천면과 강원도 영월군 상동읍의 경계에 있는 봉우리로 직진을 하면상동읍 상천평으로

이어지는 뚜렸한 등로가 보이고 대간길은 우측으로 이어진다

신선봉은 그저 평범한 봉우리이건만 그냥 풀숲에 무덤 하나 정상을 지킨다

處士 慶州 孫公 永虎之墓란 비석이 있는 무덤...벼슬 없는 ‘處士’라서 친숙한 느낌이 온다.

神仙이란 깊은 산속에 들어가 자연과 벗하며 사는 상상의 사람이라고 하지만, 원래 降神을 잘하는

무당이 산에서 수행한다는 뜻이라고 한다. 이렇게 보면 신선이란 능력있는 神官이라고 할 수 있다.

예로부터 우리민족은 하늘을 향해 솟아 있는 산을 신성의 대상으로 인식했다.

산은 하늘을 맞닿아 있는 곳이자 속세와 가장 떨어져 있는 공간이기 때문이다.

무한한 높이에 초월적인 신성을 느끼고 하늘에 절대적인 신을 감지했는데 이러한 신이 至高神이다.

지고신의 아들이 인간세계를 다스리기 위해 인격화되어 땅으로 내려온다.

땅으로 내려온 지점이 바로 태백산 천제단이다.

신성한 동물(용)은 산줄기를 타고 천제단으로 모이고, 제관들은 곰넘이재를 통해 천제단으로 모이며,

신관(신선)들은 接神(신맞이) 준비에 분주하다.그래서 이곳을 신선봉이라고 칭했는지도 모르겠다.

신선봉 정상에서

處士 慶州 孫公 묘지로 다시와서 좌측 내리막길로 향한다

인간이나 식물이나 더부살이는 늘 힘든가보다

내리막길 나뭇가지 너머로 언젠가 걸어야하는 각화지맥 능선이 보인다

벌깨덩굴(꽃말: 순결, 존엄)

청열해독, 소종지통의 효능이 있어 해열작용통증완화에 특효라는 벌깨덩굴이 많이 보인다

산에서 자라는 식물은 약초가 아닌것이 없는가보나... 어떻게 쓰느냐에 따라 독이 될수도 약이 될수도 있으니...

산행을 시작한 후 걸어온 거리가 12km가 넘었건만 선두로 가는 산꾼들이 아침 밥상을 펼칠 생각을 안한다

하기사 계속되는 강풍급에 해당되는 세찬 바람을 피할 수 있는 장소는 그리 마땅치 않다

신선봉에서 급하게 내려와 안부를 지나 차돌배기 오르기 직전에 바람을 피할 수 있는 장소가 있다

이곳에서 산꾼들이 같이 모여서 밥상을 펼치는데 오랫만에 공작산 아우님과 3년전 대간길에

같이 걸었던 하늘마음, 마린님과 같이 밥상을 펴는데 마린님이 가져온 강냉이 막걸리 2통을

이른 아침에 게눈 감추듯이 해치우고 다시 길을 떠난다

식사를 끝내고 난 베낭도 덜 챙겼는데 선두조는 벌써 도망을 가고 없다

가던지 말던지 난 내 페이스대로 가련다

작년 8월에 태백산은 국립공원으로 승격되었건만 시스템은 아직도 산림청인 모양이다

몸을 가누기가 힘들만큼 바람이 드세다

능선으로 오른 다음에...

암릉을 끼고 좌측으로 우회하면서 걷는다

아침을 먹고나서 걷는 탓인지 졸음은 더없이 쏟아지고 힘이든다

오랫만에 같이 걷는 마린님도 나와 마찬가지인 모양이다

밋밋한 안부같은 곳에 도착하니 차돌배기인데 차돌배기 안내판이 있다

차돌배기 삼거리(1,210m:08:05)

예전에 이곳에 차돌이 많이 박혀 있어서 차돌배기라 불렀다고 하는데 지금은 주위 차돌이 잘 보이지 않는다.

하지만 등로에서 차돌을 가끔씩 만나고 가야할 부쇠봉이라 불리우는 부싯돌도

불을 일으키는 차돌이고 보면 이해가 된다

차돌배기 삼거리에서 좌측으로 급하게 꺽어져 태백산으로 향한다

완만한 등로를 따라서 능선으로 올라서니...

산딸기꽃도 피기 시작하고...

얼레지... 누굴 유혹하려고 이른 아침부터 요염한 자태로 교태를 부리는지...

각화지맥 분기점(08:12)

이곳에서 우측으로 올라서면 각화지맥의 주봉인 각화산(覺華山:1176m)이 있다.

각화산 기슭에는 조선왕조실록을 보관했던 태백산사고지(史庫址)가 있는데 조선 사고(史庫)는 초기에는

서울, 충주, 성주, 전주에 있다가 임진왜란 후에 태백산, 오대산, 정족산, 적상산 네 군데로 바뀌었다.

각화지맥 (覺華枝脈) 개념도

백두대간 태백산에서 구룡산으로 가면서 깃대배기봉(1350)에서 동쪽으로 백두청옥지맥을

분기하고 남진하여 차돌배기(1210)에서 대간은 서북쪽으로 방향을 바꾸고 한줄기를

남쪽으로 분기하여 봉화군 춘양면과 소천면의 경계를 따라

봉화군 명호면 도천리 도천교 바로 동측 백두대간 구룡산이

발원지인 운곡천이

낙동강을 만나는 곳(210, 2.4/35.7)에서 끝이나는 약35.7km의 산줄기에 이름이 없다

그래서 그 산줄기에서 이름있는 산중 제일 높고 각화사라는 명찰을 품고 있으며 특히 예전의

우리나라 4대서고가 있었던 각화산의 이름을 빌어 30km 이상 100km 미만의 산줄기이며

백두대간에서 직접 분기하였으므로 백두각화지맥이라고 부르기로 한다

추운 날씨탓인지 이제서야 철쭉에 봉오리가 맺히기 시작한다

구조 이정목을 지나니...

녹슨 이정표가 능선으로 오르는 등로에는 위험이라는 표지판으로 오르지 못하게 막아놨다

마린님과 난 자꾸만 선두와 멀어진다...어제 낮에 휴식을 취하지 못한 탓인지 유난히 힘이 든다

1,174봉(08:28)

바람은 세차게 불고 잠은 쏟아지고 몸뚱아리가 무거우니 발걸음은 점점 느려진다

쉼터(08:40)

우측 능선으로 오르질 않고 좌측 사면길로 이어 대간길을 걸어간다

철쭉 터널을 지나...

오름길...바람이 얼마나 드센지 몸을 가누기조차 힘이든다

그렇다고 중간에 포기할 순 없잖은가...그래도 가야할 이 길...피할 수 없으면 즐기라고 했지

무소의 뿔처럼 혼자서 가라

- 불경 '숫타니파타'중에서

서로 사귄 사람에게는

사랑과 그리움이 생긴다

사랑과 그리움에는 괴로움이 따르는 법

연정에서 근심 걱정이 생기는 줄 알고

무소의 뿔처럼 혼자서 가라.

숲 속에서 묶여 있지 않은 사슴이

먹이를 찾아 여기저기 다니듯이

지혜로운 이는 독립과 자유를 찾아

무소의 뿔처럼 혼자서 가라.

욕망은 실로 그 빛깔이 곱고

감미로우며 우리를 즐겁게 한다

그러나 한편 여러가지 모양으로

우리 마음을 산산이 흐트려 놓는다

욕망의 대상에서

무소의 뿔처럼 혼자서 가라.

좌측 아랫쪽에 공군 폭격장이 있어서 그런지 군 교통호처럼 보이는 등로에서 우측으로 오른다

현오색(꽃말:보물주머니. 비밀)

현호색은 우리나라의 들과 산에서 흔하게 자라는 여러해살이풀로서 줄기는 한뼘 정도 자라고

뿌리는 덩이로 되어있고 잎은 어긋나고 뒷면은 흰색을 띠며, 깃털 모양으로 깊게 갈라지고

잎자루가 길고 꽃은 3~4월에 홍자색, 하늘색, 연한 보라색으로 다양하고.현호색속(玄胡索屬)의

식물은 세계적으로 300여종이 있다.

이 풀은 원래 연호색(延胡索)으로도 불리는데 그 이름이 변해서 현호색으로 불린다고 하며

푸른색의 꽃이 많아선지 ‘하늘’을 의미하는 현(玄)과 ‘드리우다’라는 호(胡), ‘꼬인다’는 뜻의

색(索)이 합쳐진 이름으로 즉 ‘싹이 꼬이면서 올라오며 하늘과 같은 푸른색의 꽃’이라는 뜻이라고 한다.

우리 고유의 이름이 없어 의아스럽지만 아마도 한자(漢子)에서 따온 것 같다.

두리봉 갈림길(09:25)

이곳에서 우측으로 0.5km만 가면 두리봉이 있고 봉화군 석포면 청옥산으로 이어지는

등로가 뚜렸히 보이는 곳에 태백 한얼뫼오름 산악회에서 깃대배기봉이라는 표시석을

세워놨는데 이곳은 깃대배기봉이 아니고 조금을 더가야 깃대배기봉이 있다

짝뚱 깃대배기봉

깃대배기봉(1,368m:09:30)

경북 봉화군 석포면과 강원도 영월군 상동읍과 태백시에 걸쳐있는 봉우리로 우리나라

산길을 걷다보면 ‘깃대봉’이란 봉우리를 참으로 많이 만난다.

이것이 어쩌면 일제의 잔재인지도 모르겠다.

대부분의 깃대봉은 일제시대에 우리나라의 자본을 수탈하기 위해 측량을 하면서 깃대를 꽂아논 봉우리를 의미한다.

데크목 광장에는 낙엽이 수북하다... 차라리 자연 그대로 두었으면 좋았을 걸....

깃대배기봉 숲 안내판

데크목 광장이 있는 완만한 등로를 지난다

박새도 이제사 새순이 돋아나기 시작하는데 이곳이 춥긴 추운 모양이다

완만한 등로를 지나...

부쇠봉을 오르기 위해 완만한 내리막길로 내려선다

산죽길 가운데 등로를 걷는데...

우리나라 명산에는 어김없이 등장하는 산죽

한라산, 지리산, 덕유산,소백산,이곳 태백산... 근데 이 넘들이 번식력이 너무 강해 다른 식물에 상당한 민폐를 끼친다

그네나무(범여의 생각中에서)

산괴불주머니(꽃말:보물 주머니)

현호색과(玄胡索科 Fumariaceae)에 속하는 2년생초로 키는 50㎝ 정도로, 줄기 속은

비어 있고 뿌리는 밑으로 곧게 뻗는다. 잎은 어긋나며 깃털처럼 갈라져 있다.

꽃은 이른 봄부터 이른 여름에 걸쳐 노랗게 줄기 끝에 무리져 피는데, 꽃이 벌어진 반대쪽에 거(距)가 달린다.

열매는 크기가 2~3㎝쯤 되는 삭과(?果)로 콩꼬투리처럼 움푹 패어 있으며 씨는 검정색이다.

현호색과 비슷하지만 현호색보다 꽃이 가늘고 꿀주머니가 위쪽으로 조금 휘어진 점이 다르다.

유독성이기에 식용으로는 쓰지 않는다.

안부(10:08)

부쇠봉으로 향하는 오름길이 시작된다

청옥산 갈림길(10:18)

청옥산(靑玉山 1,276.5m)은 백두대간의 태백산에서 내려온 깃대배기봉에서 동남으로 분기한 능선상에

높게 치솟아 있는 산으로 청옥산은 국유림 시범지역으로 지정되어 있고, 청옥산 자연휴양림단지가 있어 가족 산행지로 좋다.

또한 겨울철에는 적설량이 많아 늦은 봄까지 눈을 볼 수 있고, 임도가 넓어 산악스키를 즐기기에 적당하다.

공군 폭격장이 있어서 계속해서 군 경고판을 만난다

얼레지(꽃말:바람난 여인)

저 요염한 자태로 안 넘어갈 남정네 과연 몇이나 될까?

부쇠봉 오름길에는 이제사 진달래가 피기 시작한다

부쇠봉 갈림길(10:25)

흐드르지게 피기 시작하는 진달래

부쇠봉 데크목 광장(10:27)

비박장소로는 안성맞춤인거 같은데 국립공원으로 승격되면서 비박이 금지된 곳이다

부쇠봉(扶蘇峰:1546.5m:10:40)

강원도 태백시 소도동과 경북 봉화군 석포면 경계에 있으며 천재단이 있는 태백산 정상과

문수봉사이의 가운데 있는 봉우리로 이곳부터 경북지역을 벗어나 백두대간이 온전히 강원도로 접어든다

정상석은 부쇠봉으로 되어 있는데 봉우리 근처에 차돌이 많이 있어

부싯돌(부쇳돌)을 사용한데서 지명이 유래되었다는 설도있다.

단군의 둘째 아들인 부소왕에서 비롯되었다고 하는데 천제단이 단군을 제를

지내는 장소라면 그 아래 산봉우리가 아들의 것일 것이고 전하는 말에는

부소왕(扶蘇王)이 구령탑을 쌓은 곳이라고 한다

우리 민족에게 불을 가져다주었다는 부소. 부싯돌의 어원이 扶蘇石이니 火(석탄)山인 태백산에

부소봉이 있는 것은 참으로 절묘한 이치이긴 하지만 부소 또한 단군의 둘째 아들이라는 점에 더욱 관심이 간다....

부소 또한 천제단과 불가분의 관계에 있기 때문이다.

부쇠봉 정상 삼각점(△ 태백 24 / 2004 복구)

부쇠봉에서 바라본 각화지맥 능선의 모습

부쇠봉 정상의 헬기장(10:43)

부쇠봉에서 태백산을 바라보니 태백산의 정상부의 모습에 신성함을 느낄 수 있다.

天圓地方(하늘은 둥글고 땅은 네모난다)! 사방에 막힘이 없으니 민초들이 충분히

신성시할 만한 地德을 품고 있는 자태이다.

이중환도 택리지에서 태백산을 일러...기이한 곳...가끔 선인들의 이상한 유적이 전해온다”라고 하여

태백산의 신성함을 언급한 적이 있으며, 고려 시대 유명한 산꾼 安軸도 ‘태백산에 올라(登太白山)’를 통해

“...몸이 구름을 쫓아가니 내가 학을 탄 것인가(身逐飛雲疑駕鶴)” 라고 노래하면서 태백산의 신비함을

힘주어 강조한 적이 있다.

천제단과 장군봉은 영락없는 어머니의 두 가슴이었고,두 봉우리에 쌓은 제단은 영락없는 젖꼭지였다.

태백산은 두 가슴으로 배달민족을 길러냈던 것이다.

계속해서 산꾼을 유혹하는 얼레지

태백산은 특히 우리 생활과 문화에 있어 매우 중요한 위치에 있다.

단군신화에 대한 시원이 된 영산(靈山)이 바로 태백산이다. 태백산 정상의 천제단은

고대로부터 하늘에 제사를 올리던 곳이다. 지금도 매년 그곳에서 제사를 지내고 있다.

장소적으로도 낙동강과 한강의 발원지가 있으며, 생활공간을 구분하는

정신·문화사적으로 나뉘는 권역이기 때문이다.

설악산 권역의 고산 위력을 일정 부분 이어받은 태백산 권역은 북방계 식물 가운데

특별히 귀한 종들이 이곳까지 내려와 서식하는 특징도 보인다.

금대봉까지 내려와 자라는 대성쓴풀과 개병풍, 함백산까지 내려와 자라는 분홍바늘꽃과

노랑투구꽃, 태백산까지 내려와 자라는 좀미역고사리, 찝빵나무, 숲바람꽃, 한계령풀 등이

태백산 권역을 중심으로 분포의 남방한계를 이루는 식물들이다.

태백산에는 천연기념물 주목 외에도 분비나무, 잣나무 등 고산성 침엽수가 분포하고 있다.

이런 침엽수들은 해발 1,400m 이상의 고지대에 주로 자란다. 군데군데 자라는 이런 침엽수

사이에 사스래나무, 신갈나무, 마가목, 함박꽃나무 같은 큰키나무들이 섞여 있다.

문수봉 갈림길(10:52)

태백산으로 가는 길에서 가장 먼저 만나는게 하단 바로 아래에 있는 통정대부 병조참판을 지낸 밀양박공의 묘소이다

천제단 하단(下壇:10:57)

천제단의 중심인 천왕단에서 300m 정도 아래에 있으며 땅(地神)에게 제사를 지낸

곳이라는데 장군단, 천왕단, 하단 세 개의 제단을 통틀어 “천제단”이라 한다

천제단의 하단은 옛 사람들이 하늘에 제사를 지내기 위해 설치한 3개의 천제단중에 하나로

천왕단으로부터 남쪽 300m 지점에 위치하는데, 천왕단과 장군단에 비해 규모가 훨씬 적다

정확한 이름을 알 수가 없어서 하단이라고 부르는데, 하단은 산간지방에서 흔히 볼 수 있는

적석단보다 약간 큰 제단이지만 현재는 그 기능을 잃어 버렸다고 한다

천제단 하단 안내판

하단 바로 아래에는 통훈대부겸 병조참판을 지낸 밀양박공의 묘지가 있고 그 위에 하단의 제단이 있는데

병조참판이면 조선시대 종이품 벼슬이었으니 요즘의 직제로는 국방부 차관쯤에 해당한다

하단이란 명칭은 아마도 사찰에서 따온듯 한데 대웅전에는 상단, 중단, 하단이 있는데 중앙에 삼존불을

모셔논 곳을 상단이라 하고, 좌측의 신중님을 모신 곳을 중단, 우측에 영가의 위패가 봉안된 곳을 하단이라 한다

노란색 졸방 제비꽃(꽃말: 순진 무구한 사랑)

천제단을 오르기 위해 데크목 계단으로 올라서다 뒤돌아보니 부쇠봉과 문수봉이 한 눈에 들어온다

오늘 내가 걸어왔던 신선봉과 깃대백이봉...그 너머로 2주전에 걸었던 선달산과 옥돌봉이 아련히 보인다

태백산(太白山:1,560m:11:10)

강원도 태백시 소도동에 있는 산으로 주봉은 장군봉(1,567m)이다.

태백산에 대한 기록은 여러 고문헌과 고지도에서 볼 수 있다.

『삼국유사』에는 "태초에 하늘나라 환인의 아들인 환웅천황이 태백산 신단수

아래로 내려와 신시를 열어 우리 민족의 터전을 잡았다."고 기록되어 있다.

『신증동국여지승람』에는 "삼척부 서쪽 120리에 있다.

신라 때는 북악(北岳)이라 하여 중사(中祀)에 기재되어 있다."고 기록되었다.

태백산을 비롯하여 동쪽의 토함산, 서쪽의 계룡산, 남쪽의 지리산, 중앙의 팔공산이

오악(五岳)에 해당한다.

태백산은 백두산으로부터 금강산, 설악산, 오대산 그리고 청옥산과 두타산을 지나며 뻗어

내려온 백두대간의 맥이 크게 용트림한 산으로 다른 산들과 달리 태백산의 주능선 일대는

기암괴석으로 이루어져 있지 않다. 평평하다는 느낌이 들 정도의 부드러운 능선으로

마치 하늘과 자연과 사람의 조화로움을 상징하고 있는 것 같다.

그 부드러움과 조화로움이 흐르는 영봉 정상의 한 가운데 천제단(天際檀)이 있으며

이곳에서 우리 민족은 예부터 하늘에 제사를 지냈다고 한다.

<동국여지승람>은 "태백산은 하늘에 제사를 올리던 산"이라고 기록하고 있다.

태백산은 우리 민족의 이름이 된 산으로 태백산(太白山)은 '크게 밝은 산'이라는 의미이다.

'크게 밝은 산'의 순우리말은 '한밝뫼' 또는 '한밝달'로 '한밝달'이 '한백달', '한배달'로 전음되어

'한민족' '배달민족' 같이 우리 민족을 상징하는 이름이 된 것이다.

예로부터 우리 민족은 하늘에 제사를 지냈으며 제사 지내던 산을 '밝은 산'(白山)이라고

부르며 숭앙했는데. '밝은 산' 중에서 '가장 크게 밝은 산'이 바로 '태백산'이다.

천왕단 이정표

부쇠봉에서 마린님과 미적거리는 사이에 선두와 거리가 많이 벌어졌는데

선두 그룹들이 단체사진을 찍기 위해 천왕단에서 기다리는 바람에 같이

동행할 수가 있었는데 이곳이 우리나라 산중에서 氣가 가장 세다는 곳이다

오늘 산행중에 계속 불어대는 강풍 때문에 몸을 가누기가 힘이 들 정도이다

천제단 천왕단(天祭壇 天王壇:11:12)

태백산 정상 천제단 천왕단에 한배검은 대종교에서, ‘단군’을 높여 부르는 말 이란다

태백산 천제단에 붉은 글씨로 씌어있는 한배검은 단군의 다른 말이다

《삼국사기》에 왕이 직접 천제를 올렸다는 기록이 있고, 《세종실록지리지》에 따르면 신라 때

오악(五嶽) 중 북악인 태백산에서 봄가을에 제사를 지냈다고 한다. 고려와 조선시대 때

백성들이 천제를 지냈고, 일제강점기 때는 독립군들이 제사를 지낸 역사적인 장소로,

1991년 중요민속자료 제228호로 지정되었다.

태백시에서는 매년 개천절에 태백제를 개최하고, 천제를 올리고 있다.

태백산 정상에 자연석을 쌓아 만든 3기의 제단이다.

태백산은『삼국사기』를 비롯한 여러 기록에서 신산(神山)으로 섬겨져 제천의식의

장소가 되었음을 밝히고 있는데, 천제단 역시 이런 제를 올리기 위해 만든 제단이다.

태백산 정상에 있는 천왕단을 중심으로 북쪽 약 300m 떨어진 곳에 장군단과 남쪽 아래에

있는 이름없는 제단으로 구성되어 있는데, 이들은 북에서 남으로 일직선상에 배열되어 있다.

천왕단은 2m 남짓한 높이로 자연석을 쌓아 남쪽으로 계단을 조성한 원형제단이다.

그 위에 4각 시멘트제단과 대종교에서 단군을 모신 장소로 성역화하는 과정에서

세운 것으로 알려진 비석이 있다.

1949년 조사기록에 의하면 당시에는 석단이 9층을 이루었기 때문에 ‘구단탑’이라고

하였으며 중앙에 태극기를 꽂고, 그 주위에 무속신들을 상징하는 각종 기를 세웠다고 한다.

이 세 개의 단이 삼제사상에 기초해 있으며 즉 하늘의 뜻을 받들고 땅(자연)을 경외하며

조화로운 삶을 살아가겠다는 사람들의 고백이 담겨 있는 것이다

다시 말하면 태백산은 백두대간이 상징하고 있는 생명사상의 중심이라고 할 수

있으며 상생과 조화로운 삶을 향한 시작이라고 할 수 있는 산이다

천왕단 안내판

천제단(天祭壇)은 태백산 정상에 자연석으로 쌓아 만든 3기의 제단 가운데 하나로,

장군단과 하단의 중간에 있는 해발 1,560m의 봉우리에 위치한 중심 제단이다.

천제단은 규모 면에서 여느 단과 달리 월등히 크며, 아래 표에서 알 수 있듯이 조선시대와

일제강점기에 태백천왕당(太伯天王堂)· 신사(神祠)·태백산사(太白山祠)·천왕당(天王堂)·태백신사

(太白神祠)· 태백사(太白祠)·천왕사(天王祠)·태백당(太白堂)·구령탑등으로 일컫기도 하였다.

태백천왕당·천왕당·천왕사·구령탑이라는 명칭은 모시는 신령(神靈)을 모두 천신(天神)·천왕(天王)으로

보는 호칭이며,구령탑은 천(天)의 9개 분야(分野)인 구천(九天)에서 유래한다. 신사(神祠)·태백산사(太白山祠)·

태백신사(太白神祠)·태백사(太白祠)는 태백산의 신령을 위하는 사당이란 뜻으로 이해할 수 있으며, 후대에 일부에서

부르는 마고탑은 태초(太初)에 천지를 이룩한 거인 할머니가 쌓은 탑이라는 의미로서 천지가 시작된 공간임을 암시한다.

1736년에 쓴 이인상(李麟祥)의 「유태백산기(遊太白山記)」에 당시 태백산 천왕당(天王堂)에 대하여 소개되어 있다.

천왕단에서 바라본 낙동정맥(맨 뒷쪽)과 육백지맥(앞쪽) 능선의 모습

단체사진을 찍고 서둘러 태백산의 주봉인 장군봉으로 향한다

태백산의 역할로 치면 물(水)과 불(火)을 빼 놓을 수 없다.

태백산(영역 개념 : 여기서의 영역이라 함은 함백산을 지나 매봉산까지를 포함한다)은

한강의 발원지,낙동강의 발원지 그리고 동해로 흘러가는 오십천의 발원지를 품고 있으며,

한 때 이 땅이 경제적으로 어려웠던 시절 불(석탄)로서 산업역군의 역할을 한 곳이기도 하다.

상호 극단적으로 모순된 두 객체가 사이좋게 공존하는 곳이 바로 태백산이라는 것이다.

그래서일까! 태백산 천제단에서는 하늘에 제사를 지낸다.

물론 민족의 화합을 기원하는 내용도 포함되어 있을 것이다.

민족의 靈山인 태백산에 있는 공군 폭격기 훈련장.

국가 안보도 물론 중요하다 하지만 영산에 이 시설이 있다는 것이 좀...

좌측 두리봉으로 이어지는 남쪽 능선은 봉화 청옥산(1277)으로 이어지고 ,

대간길은 북쪽으로 태백산 정상을 향해 나아간다.

1461봉과 부서봉(부소봉), 태백산까지의 하늘고개(天嶺)를 행렬이 길어지며 후미에

뒤처진 채로 천천히 작은 오름으로 밟아 나간다.

6.25의 치열한 전투 속에서 빨치산과 토벌대의 유격전이 벌어지던 왼쪽

天坪계곡 쪽에는, 폭탄투하 훈련을 잠시 멈췄나 보다..

하필이면 민족정기를 뒤흔들며 천제단 아래를 진동시키는 전투기의 폭격들은 빗속을

뚫고 함께 오르는 그날의 영혼들에게도 피아식별이 가능할 것인가..

아니면 그날의 어처구니 없는 싸움들을 죄다 허공 속으로 날려 한꺼번에 잊혀질 수 있을 것인가..

2009년9월 6일 백두대간 1차 북진길의 사진

장군봉 가는 길에서...

태백산의 주봉인 장군봉(1,567m:11:27)

천제단 중 가장 위에 있는 장군봉의 장군단

천제단 중 가장 위에 있는 장군봉의 장군단은 남쪽에 계단이 있는 석단으로

천왕단과 거의 비슷한데 천왕단 상부에 있는 4각 제단이나 비석 등은 없다.

천왕단 남쪽의 숲 속에 위치한 단은 특별히 지칭하는 이름이 없고 소박한 인상을 풍기는 단아한 제단이다.

제단을 세운 시기는 정확히 알 수 없으나 부족국가시대부터 이곳에서 천제를

지냈다고 전해지는 것을 보면 그 역사가 매우 오래되었음을 알 수 있다.

신라, 고려, 조선을 거쳐 일제시대까지 이곳에서 천제를 지내고 그 의식이 아직도 이어져 매년 개천절에

하늘에 제사를 지냄으로써 국가의 태평과 안정, 번영을 기원하는 동제의 장소로 이어지고 있다

나라를 지키다 순절한 장군(사람)들에게 제사를 지내던 곳이다.

태백산은 신라의 삼산오악 중 북악에 속하는 산으로 신령시 하여 주산으로 삼고 왕들이

이 곳에 올라 제사를 지내던 곳으로 지금까지 이어져 오고 있다.

뒤에서 본 장군단의 모습

이곳은 추운 날씨탓인지 이제사 진달래가 만개하기 시작한다

장군봉 아래 주목군락지

어느 산이나 다 마찬가지이겠지만 여름 태백이 주는 느낌은 겨울의 그것과는 확연한 차이가 있다.

가장 두드러진 차이는 色感인데 겨울 태백이 고결한 순백의 옷을 입고 성자처럼 서 있다면

여름의 태백은 형형색색의 옷을 입은 화사한 차림의 미인이 등산객들을 유혹하는 모습이다.

태백산이 저마다의 색을 다투어 드러내는 야생화의 천국이라는 의미. 알고 보았더니 태백산은 각종

희귀식물의 남방한계선 그리고 많은 야생화의 북방한계선으로도 중요한 위치를 차지하고 있다고 한다.

장군봉을 내려서서 유일사 방향으로 향하는 등로에도 바람의 세기는 줄어들지 않는다

세월앞에 장사없고....

등로에서 바라본 함백산

지난 1월에 나홀로 함백산 구간을 걷다가 허리까지 차오르는 눈 속을 헤매며

개고생한 기억이 아직도 기억에 생생한데... 오늘의 함백산은 그저 유순하기만 하다

끝까지 산꾼을 유혹한다... 고려시대 송도에서 뭇남성들의 애간장을 태웠던 황진이의 치맛자락처럼...

만경사 갈림길(11:38)

만경사는 태백산 정상인 장군봉 아래에 있는 산으로 태백의 또 다른 매력을 느낄 수 있는 곳이다.

일자형으로 지어진 산사가 독특하며 신라 진덕여왕 6년 태백산 정암사에서 말년을 보내던 자장율사가

문수보살 석상을 모시기 위해 지은 암자로서 사

찰 앞에는 물맛 좋기로 유명한 용정과 그 옆에는 단종비각이 있다.

마지막 내리막길을 내려가는데 일반 등산객들은 이제서 올라오기 시작한다

태백산에서 가장 멋진 주목나무

쉼터(11:42)

주목군락지를 지나 쉼터에서 동료 산꾼들과 막걸리와 캔맥주 떡을 나눠 먹으며

마지막 베낭털이를 하고 약간의 휴식을 취한 다음에 다시 길을 나선다

산꾼들이 가장 싫어하는 돌계단을 내려서면서 무릎에 충격이 올까봐 상당히 신경을 쓴다

암봉(12:20)

이렇게 하면 되는군요

계속되는 바람의 노래를 들으면서 유일사 쉼터로 내려선다

유일사 쉼터(12:22)

유일사 쉼터에서 바라본 유일사

유일사 무량수전(사진 - 펌)

유일사는 대한불교 조계종 제4교구 본사인 오대산 월정사의 말사로서 태백산의 백두대간 길

유일사 쉼터 아래에 있는 사찰로서 창건 유래를 보면 태백산 백단사에서 이소선이 백일기도중

사찰을 창건하라는 부처님의 현몽을 받고 1959년 4월에 창건했다고 전해지지만 자세한 유래는

더 이상 검색되지 않는다. 태백지역의 유일한 비구니 사찰이라고 한다.

유일사 쉼터에서 화방재로 이어지는 등로는 내일까지 (5월15일) 입산금지 기간이다

그렇다고 이 구간 때문에 안 갈수야 없지 않은가?...미안합니다

유일사 갈림길(12:32)

낙타나무

유일사주차장 갈림길(12:37)

유일사 주차장 갈림길 이정표

고도를 낮추면서 바람이 좀 잦아드니 이제사 몸에서 땀이 흐르기 시작한다

우측으로 뚜렸한 갈림길이 있으나 직진으로 향한다

구슬붕이(꽃말:기쁜 소식)

용담과에 속하는 두해살이 풀로서 줄기는 밀생하며, 가지가 많이 갈라진다잎은 마주나며

근생엽은 2~3쌍, 길이 1~4cm의 피침형으로 끝이 뾰족하고 잎자루는 없으며,+자 모양으로 들어서고,

갱생엽은 5~10mm의 넓은 난형이다꽃은 연한 보라색, 꽃받침은 5갈래, 화관은 종 모양, 부화관이 있다.

수술 5개, 암술 1개로 열매는 삭과, 긴자루로 붙어있고, 2개로 갈라진다

안부(12:52)

마지막 봉우리인 1,174봉으로 향한다

1,174봉(12:56)

편안한 내리막길을 따라서 산령각으로 향한다

산령각 이정표

대간 등로는 우측으로 이어진다

좌측으로 뚜렸한 등로가 있으나 공군폭격장 방향이라 가면 위험한 곳이다

태백산 산령각(山靈閣:13:00)

경상도에서 강원도로 들어오는 관문으로 높고 험하기로 유명하였지만 가장 가깝게 강원도로 들어올수 있는

곳이 기에 길손의 왕래가 많았고,특히 보부상들이 수십 혹은 수백명씩 대열을 이루어 계수의 인솔하에 넘어 다녔다.

산이 험하며 맹수와 산적등이 많이 출몰하기에 그들은 고갯길의 무사 안전을 위하여 고갯마루에 당집을 짓고

제사를 올리게 되었으며, 지금도 매년 음력 4월 15일 태백산신령에게 제사를 올리고 있다.

또 영월 땅에서 사약을 받고 죽은 조선 제6대 임금 단종대왕이 사후 그 혼령이 되어 태백산의 산령이 되었다는 전설이 있으며,

새길재(또는 사길령) 산령각의 신위는다른 산령각의 신위와 다르게 단종대왕이라고 하여 산령각 내부에는 백마를 어린 임금이

그려진 탱화가 안치돼 있는 것이 특징이다

산령각 문을 열어본다.

백마를 탄 어린 임금이 그려진 탱화는 보이질 않고 내부는 상당히 정갈하고 단순하게 되어있다

산령각의 유래 안내판

산령각 외부의 모습

산령각에서 사길령으로 향하는 임도

사길령 매표소

예전에 태백산이 도립공원이었을 때 악착같이 입장료 2,000원씩 징수하던 곳인데

지난해 8월부터 태백산이 국립공원으로 바뀌면서 입장료는 받지않고 있다

사길령에서 바라본 태백시 혈동의 모습

한반도 지도를 보면 백두산부터 남으로 뻗어 내려온 백두대간은 태백에서 둥지를 틀 듯하면서 서쪽으로 꺾인다.

풍수지리설 배산임수(背山臨水)의 명당이다. 날머리 화방재(花房)는 태백시

혈동(穴洞)에 속하는데 바로 백두대간의 혈(穴)에 속하는 곳이 태백산이다.

태백과 소백은 양백(兩白)이라 하여 신성한 순백색으로 표상되는 정신적인

정기의 합류처라고 한다. 경북 북부지방의 유교적 토양과 태백산 천제단으로 상징되는 도교의

융합이라고 할지. 그런데 유교와 도교가 국립공원과 도립공원으로 나타났는지는 모를 일이다.

사길령 이정표

사길령(四吉嶺:980m:13:10)

강원도 태백시 혈동과 영월군 상동읍을 넘는 태백산 북쪽 백두대간 등로에 위치한

옛날 경상도로 통하던 고갯길이었다. 삼국시대에는 태백산 꼭대기로 나있는 천령(天嶺)

길을 통해 왕래하였으나 길이 높고 험하여 고려시대에 와서는 지금의 사길령으로 새로이

길을 내면서 새길령이라 했다. 사길령은 교통의 요지로 이곳을 지나는 상인들이 무사안전을

위해 고갯마루에 산령각을 짓고 태백산령께 제례를 올렸으며, 지금까지 매년 음력 4월15일이

되면 산령제를 통해 마을의 안녕을 빌며 제사하고 있다.

사길령은 옛날 강원도와 경상도로 통하는 큰 길이 있었으나 길이 불편해서 고려시대 때

새로운 길을 뚫었다고 전해진다. 이름도 새로 길을 뚫었기 때문에 ‘새길’이라고 했다.

이곳 샛길재에서 강원도와 경상도를 오가며 장사하던 보부상들에 의하여 건립된 산령각에서

매년 제사를 지낸 것에서 유래됐다. 사길령 산령제는 전설이 깃들어 있다.

옛날 고갯마루에 도적이 성행, 범이 나타나 사람을 해치는 것도 비일비재하여 고갯마루에

산령각을 짓고 안전을 기원했던 곳으로 전해져 내려온다.

사길령 유래

화방재가는 길

예전엔 배추밭 가운데로 지나가면서 밭주인과의 갈등이 심했는데 지금은 가운데 길을 만들어 편하게 걷는다

2009년 9월 6일 백두대간 북진때의 모습

리기다 소나무 군락지를 지나 화방재로 향한다

화방재로 내려서는 길

화방재(花房嶺:936m:13:20)

'꽃방석 고개'라는 예쁜 이름을 가진 화방재(花房嶺)는 일명 '어평재(御平嶺)'라고도 하는데,

영월에서 태백으로 통하는 태백의 중요한 관문으로 고갯마루에는 어평주유소가 있고, 어평휴게소,

작은 식당 등이 한 건물에 연이어 있고, 2층엔 민박을 할 수 있는 곳으로 대간꾼을 위한 휴게소인 것

같은 느낌이 드는 곳이 있는데 옛 이름은 어평재로 영월에서 세조에게 죽임을 당한 단종의 영혼이

태백산으로 가는 길에 태백산 서쪽 기슭의 어평에 이르러 ‘이곳부터 내 땅(어평=御坪)’이라 했다는

전설에서 비롯된 지명이이란다.

고개 마루에 진달래, 철쭉이 무성하기에 화방재(花房嶺)라고 하였다.

화방재를 예전에는 정거리재라고도 했다. 31번 국도가 지나며 이곳 주민들은 어평재라 부른다.

화방재 어평검문소 뒷쪽에 있는 국가기준 수준점

수준점(BM; Bench March)이란 수준원점으로부터 표고를 정밀측정하여 영구적인 말뚝을 설치하고, 차후 부근의

수준측량에 이용할 수 있도록 그 표고를 국토지리정보원의 수준측량 성과표에 등록해 놓은 기준점을 말한다.

현재 우리나라의 수준점은 인천만의 평균 해수면을 기준으로 하고 있으며, 이를 바탕으로 인천시 남구 용현동에

수준원점을 측설하고 그 표고를 정밀하게 결정해 놓았는데, 이 수준원점의 표고값은 26.6871m이다.

아울러 주로 국도 주변에 수준점을 설치하여 놓았는데 1등 수준점은 약 4㎞, 2등 수준점은 약 2㎞간격 설치되어 있다.

약 25km...10시간 20분의 긴 산행을 끝내고 산행을 종료하는 스틱을 접는다

화방재를 넘나드는 31번 국도... 예전엔 서울이나 제천, 영월에서 태백으로 들어오는

관문 역할을 한 곳이 이곳 화방재였으나 지금은 고한에서 태백역과 시외버스터미널이 있는

38번 국도가 지나는 두문동재 터널이 생기는 바람에 이젠 이곳은 한적한 고개가 돼버렸다

화방재를 배경으로...

화방재에서 산행을 종료하고 버스를 타고 영월읍내로 들어와 목욕탕에서 깔끔하게 목욕을 끝내고

의관정제를 한 다음에 근처에 있는 식당에서 시밀레라는 닉을 가지신 분이 식사를 스폰서하는

바람에 소맥에다 배부르게 점심을 먹고 서울로 향하는 버스에 올라 깊은 잠에 빠진다

시밀레님! 점심을 보시한 공덕... 세세생생 복 받을깁니다

'♣ 백두 대간및 9정맥 후기♣ > 백두대간 3차 북진(終)' 카테고리의 다른 글

| 백두대간 제27구간 - 화방재에서 피재까지 (0) | 2017.06.12 |

|---|---|

| 백두대간 제24구간 - 죽령에서 고치령까지 (0) | 2017.05.29 |

| 백두대간 제25구간 - 고치령에서 도래기재까지 (0) | 2017.05.01 |

| 백두대간 제10구간 - 부항령에서 우두령까지 (0) | 2017.02.13 |

| 백두대간 제5구간 - 복성이재에서 무령고개까지 (0) | 2016.11.28 |