☞ 산행일자 : 2012. 3. 18

☞ 산행날씨 :이른 새벽 가랑비, 짙은 안개에 높은 습도, 오후엔 맑음

☞ 참석인원 : 백두사랑 산악회 17명과 함께

☞ 산행거리 : 도상거리 : 27.6km / G.P.S 거리:28.2km / 13시간 30분소요

☞ 산행코스 : 아등재-266봉-함지재-삼각점봉-362봉-한실재-성현산-481봉-용무령-

한티재-622봉-큰재마당-556.5봉-622봉(H)-각수재-산성산

한우산- 한우산 동봉(우봉지맥 갈림길)-쇠목재-좌굴산-좌골티재-500.9봉-머리재

☞ 소 재 지 : 경남 합천군 대양면, 쌍백면 / 의령군 봉수면, 궁유면,가례면, 칠곡면, 대의면

|

지난 몇주간 제주도 강정마을 해군기지 건설과 관련하여‘구럼비바위’ 란 생소한 단어가 매스컴에 자주 등장하고 있다. 구럼비 바위를 폭파하지 말라... 등등 이슈가 말이다.

‘구럼비’란 바위가 아니고 가마귀쪽나무란 제주도 방언이라고 한다. 까마귀쪽나무는 우리나라 남해안과 제주도 해안에 많이 자생하는 상록수이라고 한다. 이 해군기지는 노무현 정권 때부터 추진하였던 것을 지금 공사를 시작하는 모양인데 그 때에 국무총리를 지냈던 분이 야당 대표가 된 후에 강력하게 반대를 하는 모양이다. 그리고 신부, 목사 등 성직자들과 이효리, 김미화 같은 연예인들도 트윗트나 SNS 등을 통해 반대를 한다는 것을 매스컴에 등장한다. 난 사실 정치적으로 잘 모른다. 그리고 해군기지 건설을 위해선 그 지역 주민협의를 잘해서 해야 하는데 MB 정부는 소통에는 약간의 문제가 있는듯 싶다. 해군기지는 건설되야 할듯 싶다. 중국이란 때국놈들이 이어도를 자기 영토라고 우기고 북한의 새로 들어선 정권이 미사일로 장난을 치는 이 마당에... 원만히 해결하여 윈우니의 효과를 냈으면 한다. 그리고 중국으로 탈북한 동포들이 중국에서 체포되어 북(死地)으로 강제송환되는데도 미국과 유럽국가들은 난리인데 정부는 물론 진보 좌파들은 이런 부분에 대해선 일언반구(一言半句)도 참으로 한심하다.

지난 수요일(3월 13일) 에 하늘이 무너지는 아픔을 겪었다. 내가사는 개포동에서 30여년을 정말 형제처럼 아니 그보다도 더 친하게 지낸 친구의 딸인 꽃다운 27세의 나이에 자살을 하였다... 친구 부부가 조그만 유리가게를 하면서 어느 누구보다도 정말 반듯하게 세상을 살았고 재테크를 잘하여 강남에 조그만 빌딩도 하나 장만하여 누구보다도 행복했던 가정을 꾸린 사람이 사람이 넋이 나가 버린것이다. 그 소식을 접하고 나역시 이틀동안 밤잠을 이루지 못하였다. 어찌 이런 일이...

지난해 대학을 졸업하고 1년동안 취직을 하려고 여기저기 취업원서를 냈는데 아마 그게 마음대로 되지않아 그런 극한 선택을 한 모양이다. 참으로 요즘 젊은이들은 정말 불쌍한 생각이 든다. 청년들 실업문제가 이렇게 심각하다... 아가야 부디 저 세상에 선 취업걱정말고 잘 살아라. 그렇다고 이 넘아! 그렇게 착한 부모가슴에 맺힌 저 엉어리는 누가푸냐? |

(원본클릭)

원본크릭

아등재-머리재 트랙

오늘 산행구간의 지도와 고도표 & 전체 트랙

아등재(160m : 03 :10 : 경남 합천군 대양면 소재)

오늘 구간의 산행거리도 만만찮고 난이도도 꽤나 있기에 서울에서 평소보다 30분

먼저 출발을 한다. 더군더나 오늘은 여러가지 일들이 겹친 관계로 인해 평소보다도

5~6명의 인원이 적게 참석하여 버스가 썰렁한 느낌이다. 나 역시 라이온스클럽 회장

동기들 모임에서 베트남 하롱베이와 캄보디아 앙코르와트를 3.15~21일까지 여행을

가는데 고향길 산행땜에 포기하고 양재역에서 버스에 몸을 싣는다.

버스에 오르면 돈받고 불을끄고 잠을 잤으면 좋으련만 대장이 뭐그리 할말이 많은지

다음 산행구간 설명까지 하는 바람에 천안휴게소까지 와 버린다. 휴게소에서 잠깐의

휴식을 취하고 다시 버스에 오르는데 안개가 자욱하여 오늘 산행의 예감이 좋질 않다.

새벽 2시30분에 버스는 대진고속도로 산청I.C 를 빠져나가 어두운 시골길을 달리는

바람에 잠에서 깬다. 차창밖으로는 가느다란 비가 내리고 있다.

雨中산행이라 잠시 고민을 한다. 그렇다고 여태껏 비온다고 안가고, 눈온다고

산에 안간적이 있었나? 비가오면 비가온데로 눈이오면 눈이 오는대로 산엘 가질 않았던가.

에상보다 조금 늦은 시간에 오늘의 들머리인 아등재에 도착한다.

아등재(현)阿嶝在(峴)

경남 합천군 대양면 도리에 있는 고개로 진주와 합천을 잇는 33번국도가

지나가는 곳으로 대양면사무소에 5분거리에 위치하고 있다.

자동차가 없을 때 오래된 옛날에는 이 재를 넘으려고 하면 50여명이 모여야 이 재를 넘을 수 있었다고 한다.

그 연유는 재 밑에 주막이 있었는데 그 주막에는 주인과 아들이 여덟명이 먹고 살기가 곤란하자 처음에는

아버지만 산적질을 하다가 그래도 살기가 어렵게 되자 여덟명의 아들도 합세하여 삼가와 합천시장을

오고가는 상인들과 행인들을 상대로 산적질을 했다고 하는데 아등재에 10m나 되는 갈라진 바위가

있어 그곳을 사형대 장소라 했다. 그리고 도둑놈이 살던 터에 집을 지으면 도둑놈 7형제가

난다고 전해오고 있다 그후 도로가 이설되어 없어졌는데 부자도둑놈 아홉명이 한등씩

차지해 도족질과 산적질을 했다고 해서 아등재라 하였다.

또 일설에 의하면 옛날 어느 도사가 이곳 지형을 보고 어린 아동이 금반을

받은 형상과 같으므로 아동이재라고 불러오다가 현재는 아등재라고 부른다고도 한다.

차에서 내리니 가는비가 조금씩 내리긴 하지만 우의를 입을정도는 아니다.

지난 2주전에 시산제를 지냈던 장소는 어둠속 깊은 잠에 빠져있고 어둠속에

도둑고양이 3마리가 마실을 나왔는지 두눈에 불을켜고 무섭게 쳐다본다.

국도위 멱곡육교를 지나 합천군 폐기물 처리장 가기전에 좌측의 등로로 간다.

삼각점봉(368.2m : 04:45)

경남 합천군 대양면과 쌍백면 경계능선에 있는 봉우리로

아등재에서 1시간 15분만에 도착을 한다.

안개로 인해에 모든것을 종잡을 수가 없고 ‘준.희’님이 붙여논 아크릴

표식판이 새벽 산꾼을 반긴다. 그 옆에는 삼각점이 있다.

이름없는 봉우리를 삼각점을 설치해놔서 삼각점봉인가?

삼각점봉 삼각점(305복구-건설부74.10)

삼각점봉에서부터는 10m 앞을 볼수없는 짙은 안개에다가 습도까지 엄청나게 높다.

안경에 습기가 너무차서 앞을 볼수가 없어서 안경을 벗었더만 길이 보이질 않고

더군더나 길이 없어 나무사이로 이리저리 헤매면서 겨우 등로를 이어간다.

그런데도 산행거리가 먼 탓에 선두대장은 죽기살기(?)로 앞을 치고 나가는 바람에

헤드랜턴 불빛마져 안개속에 파묻혀 도저히 보이질 않는다.

기어코 사고가 터진다. 후미로 오시는 다섯분이 길을 잘못들어 방향감각을 잃은 모양이다.

한실재(305m : 05:55)

경남 합천군 쌍백면 대곡리와 의령군 봉수면 청계리를 잇는 고개로 옛날에

민초들이 걸었던 길이건만 지금은 희미한 길조차도 보이지 않는걸 보니 아마도

길의 역할을 잊어버린 모양이다. 일명 한산재로도 부르기도 하지만 이 고개 아래에

있는 대곡리 한실마을의 이름을 따서 고개이름을 불렀다고 한다.

고개에는 꽤나 커다란 참나무 한그루가 고개를 지키고 있다.

후미를 기다리며...

얼마나 떨어졌는지 후미대장의 무전까지 잡히질 않는다.

서서히 날씨는 밝아오고 오랫동안 쉬었건만 이곳은 남녘지방이라

그런지 그리 추운 느낌은 들지 않는다. 1시간 이상을 지체한 끝에

2명은 길을 놓쳐서 너무나 다른곳으로 가버렸고 3명만 대열에 합류한다.

하는 수 없이 이곳에서 아침 밥상을 펼친다.

배가 고프던 차에 부대찌게에다가 막걸리, 소주, 松酒까지 마시고 코펠, 버너와

장비 정리를 하고나니 일행들은 다들 도망을 가버리고 늦게 도착한 젠틀맨님과

한 회장님만 남는다. 후미대장이 탈출하는 바람에 한 회장님이 후미를 맡고

젠틀맨님과 한 회장님을 남기고 나도 서둘러 길을 떠난다.

송전탑 아래를 지나는데 전선의 마찰로 인해 나는 소리가 무섭게 들린다.

이 안개가 언제쯤 그칠것인가?

한실재에서 아침을 먹고 소나무 숲사이로 300m 이상의 고도를 높이면서

성현산으로 오르는 길은 참으로 힘이든다. 일행은 보이지도 않고...

기왕지사 늦은길...아침의식으로 비에 젖은 낙엽에 느긋하게 버리는

즐거움을 만끽하고나니 뱃속이 너무도 개운하다. 이 상쾌함이 정말좋다

7~8년전에 양산 통도사 백련암에 들려 하룻밤을 잔적이 있는데 이 암자 주지스님에

법문을 청하니 주지스님 曰 “잘먹고 잘자고 잘 싸는게 최고지”... 정말 기가막힌 법문이었다.

성현산 갈림길

이곳에서 좌측으로 가면 봉수면 청계리에 있는 만지산(萬芝山)이 나오고

범여가 학교 소풍을 다녔던 국사봉으로 연결되는 등로이다.

거기서 조금 더 내려가면 의령군 부림면이 범여의 고향이다.

부림면 신반(新反)

내 고향 신반은 옛부터 풍류를 즐겼던 곳인 모양이다.

가야금을 만든 악성(樂聖) 우륵이 이곳 신반이 출신이며,

경남 일대에 분포되어 있는 고성 오광대도 원래는 이곳 신반이라는

설이 유력하다. 맨 처음에는 초계(草溪: 지금의 합천군)의 밤마리(栗旨)

장터 죽광대(竹廣大)패의 공연된 극을 관람한 다른지방 사람들이 자기고장에

가서 탈놀이를 시작한데서 연유되었다고 한다. 그 뒤 1900년 무렵에는

신반, 의령, 진주, 산청, 거제, 창원, 고성, 통영, 김해 등에서 탈놀이를 하게

되었는데 그 당시에는 신반이 가장 성행했다고 한다.

오광대란 명칭은 다섯 광대가 나와 오방(五方)의 잡귀를 물리친다는 뜻이다.

또 고성과 통영에서는 다섯마당으로 구성되어 있어 오광대란 설도 있다.

주된 내용은 1, 백사의 의식무(오방신장무) 2, 양반에 대한 모욕 3, 파계승에 대한 풍자

4, 일부(一夫)와 처첩의 삼각관계에서 오는 가정비극 5, 축사연상(逐邪延祥)의 축원무(사자춤)

등으로 요약할 수 있다. 형식은 춤이 주가되고 재담, 노래, 동작이 곁들여진다

|

||

【 유 래 】

신라는 삼국통일을 위해 백제와 싸우는 과정에서 선덕여왕 11년(642년) 대야성 전투에서

백제장군 윤총의 공격으로 대야성이 함락된 적이 있는데, 그때 도독 김품석과 아내인 고

타소랑(김춘추의 딸)은 함께 자결하고 김품석의 부하였던 죽죽 장군은 끝까지 싸우다가 전사하였다.

그 후 김품석과 고타소랑, 죽죽 장군의 죽음을 애석하게 여기던 김춘추는 원효대사

(원효대사와 김춘추의 딸 요석공주 사이에서 난 아들이 설총이며, 고타소랑과 요석공주는 형제간)

를 미타산 산사로 보내 위령제를 지내도록 했는데, 그때 제를 지내면서 원효대사는 뒤웅박을

가면으로 하여 춤을 춘 것이 기원이 되어 신반광대놀이로 전승된 유래라고 한다.

우륵은 의령군 부림면 출신으로 신라시대 거문고의 왕산악과 작사가

박 연을 비롯해 가야금으로 12곡을 연주해 3대 악성으로 유명한 인물이다.

1400년 전 거성(巨星) 우륵출생지가 신반과 거창, 고령이란 설과 제3지대인 충주란 설이

난무하긴 하지만 신반이 가장 유력하다.. 거창군 가조면이란 설도 있다.

‘삼국사기’ 악지(樂志)에 나오는 우륵의 출신지 ‘성열현(成熱縣)’이 곧 ‘삼국사기’ 김유신 열전에

보이는 ‘성열성(成熱城)’이라 전제하고, 7세기 중엽 백제와 신라의 전투공방을 중심으로

하여 성열의 위치로 신반(新反)이란 것이다. 신반에서 조금 떨어진 낙동강변에 울얼이란

마을(지금의 합천군 청덕면)이 있는데 우륵 선생이 가야금을 즐기면 놀았다는 곳인데

아마 우륵이란 이름이 변음되어 울얼이 되지 않았나 하는 생각이다.

가야국은 신라 백제 고구려 삼국 이전에 대가야와 12가야국으로 구성되었으며 의령은 대가야에 속한

역사적으로 가치 있는 유적지로서 발굴 보존에 관한 보고가 있었으며 거문고의 고구려 왕산악과

조선조 박연과 더불어 우리나라 3대악성으로 추앙받고 있는 가야국 출신으로 가장 한국적인 청아한

현악기인 가야금 창시자로 불후의 명작을 남긴 우륵 선생이 우리 의령 신반출신이라는 사실을 확정하는 발표회였다.

의령은 산세가 수려하고 낙동 남강이 어우러져 수원이 좋아서인지 흔히 인물의 고장이라 일컬어지고

있으며 인심이 좋다는 소리를 듣곤 한다. 잘 알려진 임진란 최초의 의병장으로 국난을 극복한 홍의장군,

일제강점기 독립운동으로 민족의 기개를 더 높인 백산 선생, 피폐된 조국 어려운 시기에 한국 제일의 세계적

기업을 세워 경제를 부흥 시킨 삼성가 호암 회장 등 작고한 수많은 인물들 외에 각계각층 경향도처 세계만방에서

활동하고 있는 자랑스런 의령인들은 일일이 열거하기조차 힘들 정도이다.

보통 우리가 알고 있는 의령의 인물들은 조선시대 이후 근세의 인물들을 재조명하여 그분들의 행적과 얼을

되살려 우리의 귀감을 삼곤 하였는데 이번 학술대회에는 지금부터 1500여년이 훨씬 지난 550년 대의

인물인 우륵선생을 재조명하였다는 데 큰 의의를 가질 수 있다.

교과서에도 실려 있는 우륵 선생은 가야국 때 의령지역에서 태어나 신라시대 때 활동하신 분으로 경주는 물론

합천 고령 인근지역을 넘어 충주와 전국에까지 그 음악성을 발휘하여 국민들의 정서함양에 지대한 영향력을

행사하였다고 한다. 이런 분들은 출생지역에서만 생활한다는 것은 어려운 일일 것이리라. 앞서 거론한 지역과

전국 도처에서는 이미 우륵 선생의 행적에 관한 많은 자료를 정리하고 기념관을 시설하여 지역 문화 행사를

하고 있음을 볼 수 있는데 이는 그만큼 그 지역에서 활동한 자랑스러운 인물이라는 걸 증명하기도 한다.

이런 분을 그동안 가야사에 끼친 영향력과 의령 지역의 가야사를 재조명하는 과정에서 의령 출신이라는 것을

정설로서 이번 행사로 국내외에 밝히게 되었다. 과거 시대적으로 기록적으로 이분이 과연 의령인인가 하는

의문을 가졌고 필자 또한 무관하지도 않았지만 이번 기회를 통하여 확실한 사실을 알게 되었다.

백산 안희제선생 생가

의령군 부림면 입산리 168번지(경상남도 문화재자료 제193호 )로 의령9경중 8경이다.

항일애국지사인 백산 안희제선생이 태어나서 자란 집으로 안채와 집사실의 2동으로 이루어져 있으며,

목조기와 및 슬래트로 되어 있다.

안채는 정면 4칸 측면 2칸의 팔각지붕 구조이고 집사실은 정면 4칸 측면 2칸의 팔각지붕 구조이다.

이들 가옥은 조선 후기 민가건축양식을 잘 보여주고 있으며, 역사적 의미가 깊은 곳이다.

뒷산에는 백산선생이 학문을 닦았던 고산제가 남아 있으며, 백산 생가는 후세인들의 산교육장으로 널리 활용되고 있다.

1885년 부림면 입산리에서 고고한 아침해를 받아 큰 인물 한 사람이 나왔으니 그분이 바로 민족의 선각자

백산 안희제 선생님이시다. 선생님은 일찍이 후학 양성에 뜻을 두어 1907년 상남학교를 세웠으며 1908년에는

의신학교, 1909년에는 동래구명학교와 대구 교남학교를 설립하는 등 신학문 보급에 심혈을 기울였다.

한창 혈기 왕성하던 27세 때는 만주에서 대동청년단을 조직한 후 소련으로 망명하여 독립순보를 간행하기도 하였다.

이후 서른 살 되던 해 조국 부산에서 백산상회를 세워 일제치하의 조선 독립을 위한 자본금 마련에 진력 하셨고

1926년에는 언론창달을 위해 시대일보를 인수하였는가 하면 1942년 조선어학회 사건 및 1943년 만주 대종교단

사건으로 구금되어 옥고를 치루다 출옥 4시간 만인 1943년 8월 3일 평생의 소원이던 조국독립을 지켜보지

못하고 안타깝게 운명하셨으니 조국광복을 위해 희생한 대한의 큰별 역사에 찬연하다.

한지의 유래

한지 제조의 유래에 대해서는 기록이 없어 어떤 유래로 제조하게 되었는지 정확히 알 수 없다.

다만 경남 의령지방에서 구전되어 오는 자료가 채집되어 있어 소개한다.

지금으로부터 약 1,000년 전으로 거슬러 올라가는 신라 시대,

경남 의령군 봉수면 서암리 뒷산 국사봉에 대동사(大同寺)라는 절이 있었는데,

설씨(薛氏) 성을 가진 주지승이 살고 있었습니다.

이 절 주변에는 닥나무가 많이 자생하고 있었다고 한다.

하루는 이 주지승이 닥나무를 꺾어 지팡이로 삼아 가지고 다니다가

절 앞의 반석에 앉아 이를 두드리며 놀았습니다.

그러다가 지팡이를 그냥 두고 돌아갔다 다음날 와 봤더니,

닥나무의 껍질이 반석에 말라붙어 얇은 막처럼 되어 있는 것을 발견했다.

이를 본 주지승은 이번에는 일부러 닥나무의 껍질을 벗겨서 돌로 짓이겨 반석에 늘어놓고 다음날 다시 와 봤더니

아니나 다를까, 이 껍질이 역시 엉겨 붙어서 말라 있었다.

여기에서 착상한 주지승은 이를 발전시켜 한지를 만들어 쓰기에 이르렀다고 한다.

이러한 전설 때문인지, 아직까지도 의령 사람들은 한지 제조의 시원은 의령이라고 믿고 있다.

성현산(城峴山:562m : 08:10)

경상남도 합천군 쌍백면을 두고 포물선으로 휘어돌다가 한실재에서 치고 오르니

쌍백면과 대양면 그리고 의령군 봉수면의 경계에 있는 성현산이 나타난다.

이곳에서 좌측으로 봉수면 청계리에 있는 만지산(萬芝山:606.6m) 국사봉이 나온다.

어렸을 때 국사봉은 가끔씩 왔던 기억이 새록새록하다.

범여의 고향은 이곳에서 조금 떨어진 “한지의 고장”으로 유명한 의령군 부림면 신반이란 곳이다.

성현산 분수령 북쪽 대양면 골짝물은 합천호 경유해서 황강이 되지만,

동쪽으로 흘러내린 의령군 궁유면과 봉수면 골짝물은 신반천따라

곧장 낙동강으로 빠져든다. 그러나 합천 쌍백면 쪽 계곡수는 양천

물길따라 남강으로 흘러가서 진양호 거쳐나와, 함안 대산면에서 낙동강물이 된다

아등재-성현산 구간의 트랙

성현산 갈림길에서 우측으로 접어들어 기맥을 이어간다.

아직도 짙은 안개로 인해 오리무중이다.

여기서부터 오늘 산행에서 잠깐 만난 좌측의 의령군 봉수면과

이별을 하고 새로운 궁류면을 만난다 우측의 합천군 쌍백면은 쭈~욱 이어지고

내려오는 이름모를 새들의 재잘거리는 소리에 봄은 우리곁으로 다가오고 있다.

성현산에서 비에젖은 낙엽으로 인해 미끄러운 급경사로 내려서니

좌측에 시멘트로 포장된 임도가 나타나고 멧돼지의 피해를 막기

위해 조그만 묘지에 철조망을 쳐놨다. 후손들이 멧돼지의 횡포에

언제까지 당해야만 하나? 길가 곳곳에 오늘 아침에 뫳돼지를

파헤친 흔적들이 곳곳에 보인다.

철조망을 쳐논 묘지

조그만 고개를 지나 다시 오르막으로 오른다. 나보다 먼저간

여성 산꾼을 만다. 연이어 송전탑을 만나고...

고개를 치고 올라 다시 좌측으로 꺽어져 내리막을 내려가니 철탑이 나오고

그 옛날 집터인듯한 흔적이 나타나고... 또다시 성터의 흔적들이 보인다.

예전에 이곳은 신라와 백제의 접경지역으로 이 곳에서 그리 멀지 않은곳이 대야성이다.

죽죽은 대야주(합천)사람으로 선덕왕때 사지(4두품 벼슬)로서 대야성 도독 김품석

(김 춘추의 사위)의 보좌관으로 있었다. 그리고 대야성과 운명을 같이 한 충신이었다.

당시 대야주(大耶州)라 불린 합천 땅은 신라와 백제의 접경지역으로전략적 요충지였다.

백제가 신라를 공략하기 위해서는 반드시 자기 땅으로 만들어야만 했으며, 반대로

신라는 대야주를 굳건히 지킴으로써 백제의 예봉을 꺾고자 했다. 대야주는 원래 고령을

기반으로 한 대가야 땅이었다. 신라 24대 진흥왕 23년(562년) 대가야가 신라장군 이사부에

의해 멸망되니 자연히 신라 땅이 되었던 것이다. 신라는 새로 점령한 서남지역의 평정과

금 주산지 보호 및 백제의 침공을 막기 위해 이곳에다 견고한 요새인 대야성을 구축하고

도독을 두어 다스리게 했다.

서기 642년 백제 의지왕은 장군 윤충에게 군사 1만을 주어 대야성을 공격하도록 명령하였다.

이때 대야성을 지키고 있던 신라 장군은 김품석이었다. 김유신과 더불어 삼국통일의 초석을

다진 김춘추의 사위가 바로 김품석이다. 일찍이 김춘추는 딸 고타소를 김품석에게 시집보냈던 것이다.

백제군이 쳐들어 왔을 때 품석은 주색에 빠져 성의 방어를 굳건히 할 수가 없었다.

당시 품석은 자기 부하 장수인 검일의 부인을 강제로 빼앗아 버렸다. 이에 검일이 원한을 품고 윤충과

내통하여 창고에 불을 질러, 백성들과 군사들은 갈팡질팡하면서 두려움에 떨고 있었다.

이때 품석은 보좌관 서천을 시켜 윤충에게 목숨만 살려준다면 항복하겠다는 말을 전했다.

윤충이 항복만 하면 살려준다고 하자 서천이 품석과 여러 군졸들에게 권고하여 성밖으로 나가자고 했다.

이때 죽죽이 이를 만류하면서 말하기를 “백제는 이랬다 저랬다 하는 나라이니 믿을 수 없다.

윤충의 말이 달콤한 것은 반드시 우리를 꾀이는 것이니 만일 성밖으로 나간다면 반드시 적의 포로가 될 것이다.

비겁하게 살려고 하기보다는 차라리 용감하게 싸우다 죽는 것이 낫다”라고 하면서 극구 만류하였다.

하지만 품석은 말을 듣지 않고 성문을 열었다. 군사들이 먼저 나가다자 백제의 복병들은 그들을 모조리 죽여버렸다.

품석은 막 나가려다가 장병들이 죽었다는 말을 듣고 먼저 자기의 처자를 죽이고 자기도 목을 찔러 죽었다.

이 모습을 지켜본 죽죽은 남은 군사를 수습해가지고 적을 물리치고자 전열을 정비하였다.

동료 장수 용석이 죽죽에게 이르기를 “지금 전쟁의 형세가 이러하니 반드시 성을 보전할 수 없을 것이다.

차라리 살아서 항복함으로써 후일의 성공을 도모하는 것이 낫다”라고 하니 죽죽이 대답하기를 “그대의 말도 맞다.

그러나 나의 아버지가 나를 죽죽이라고 이름지은 것은 나로 하여금 참대와 같이 한 겨울에도 시들지 말며 꺾일지언정

굽히지 말라는 뜻이니 어찌 죽기를 두려워하여 살아서 항복하겠는가”라고 말하고 성이 함락될 때까지 끝까지 싸우다

용감하게 전사하였다.

대야성 전투는 비록 신라가 백제에게 대패했지만, 삼국통일의 한 계기를 마련했다.

품석의 장인인 김춘추는 딸과 사위가 대야성에서 전사했다는 소식을 듣고 원수를 갚기

위해 고구려에 원병을 요청하러 갔다. 비록 성공하지는 못했지만, 이 일을 계기로 김춘추와

김유신이백제를 먼저 공격하여 멸망시키는데 이른 것이다.

조금 내내려오니 경주최씨 묘지가 기맥길을 점령하고 있고 하여

약간 우회하여 길을 걷는다. 밤에 내린 비로인해 봄내음이 풋풋하다

비에젖어 수줍게 피어있는 진달래는 청순하게만 보인다.

새로 심었듯한 잣나무도 보이고...

등로에는 갈비(소나무잎의 경상도 표현)가 수북하게 많은 소나무에서

뿜어져 나오는 피톤치드향이 머리를 상쾌하게만 해준다.

꽤나 큰 소나무를 밑둥치에 껍데기를 홀랑 벗겨놓아 말라죽고 있다.

언 넘이 이렇게 천벌 받을짓을 했단 말인가? 에이 나쁜 놈...

용무령(09:00)

합천군 쌍벽면 대현리와 의령군 궁류면 토곡리의 경계에 있는 그냥

밋밋하기 그지없는 봉우리이다. 주위에는 싼딸기 나무들이 보인다.

지도상엔 이곳인데 이곳에는 용무령의 그 어떠 표식도 없다.

용무령이란 용이 춤추는 산마루란 뜻으로 그위로 지나가는

송전탑의 전선 부딪히는 소리가 용의 울음처림 들린다

한티재(漢峙:365m) - 합천군 쌍백면 방향 (09:15)

의령 궁류면 평촌리 대현마을과 우측 쌍백 대현리 골한태마을을

잇는 1041번 지방도가 지나는 곳이다. 한티(漢峙) 커다란 고개란

뜻으로 이 곳에 도착하니 꽤나 넓은 공터가 보이고 아직도 안개가

자욱하다. 한실재에서 늦게 출발한 탓에 약 2시간동안 호젓한

길을 걸었다. 이곳에서 앞서가던 일행을 만난다.

진양기맥길은 도로 건너편 임도 우측 절개지로 올라간다.

한티재(의령군 궁류면방향)

궁류면은 남동쪽으로 마등산(馬嶝山:427m)·응봉산(鷹峰山:384m) 등과 접하고

있으며, 서쪽으로는 성현산(城峴山)·산성산(山城山:741m) 등이 있다. 이러한

산세로 인해 자연경관이 빼어나다. 문화재로는 봉황대(鳳凰臺), 봉황사(鳳凰寺),

벽계산성(碧溪山城), 압곡리 성지(鴨谷里城址), 정수사지(淨水寺址) 등이 있다.

그리고 불교계에서 학승으로 박사학위를 가장 많이 소지한 일붕종 창건주이신

일붕 서경보 스님의 사리가 안치된 일붕사도 이곳 궁류면에 있다.

강원도보다도 더 오지인 이 궁류면이 세상에 알려진 것은 1980년대에

그 유명한 우범곤 순경이 저지른 의령총기사고 때문이다

의령총기사고 사건

우범곤 순경(1955년 11월 5일 부산 출생, 당시 27세)은 당시 서울 청와대에서 근무하기도 하였으나,

인사 과정에서 의령군으로 좌천되었고, 동거녀 전말순(당시 27세)과의 사이가 몹시 좋지 않았다.

당시 경찰은 평소 술버릇이 나빴던 우순경이 동거녀와 말다툼을 벌인 뒤 흥분 상태에서

우발적인 범행을 저지른 것으로 결론지었다.

1982년 4월 26일 오후 7시 30분경에 예비군 무기고에서 카빈소총 2정, 실탄 129발, 수류탄 6발을 들고 나왔다.

우 순경은 우선 우체국에서 일하던 전화교환원을 살해하여 외부와의 통신을 두절시킨 후, 궁류면 내 4개

마을을 돌아다니며 전깃불이 켜진 집을 찾아다니며, 총을 쏘고 수류탄을 터뜨렸다.

자정이 지나자 우순경은 총기 난사를 멈추고 평촌리 주민 서인수의 집에 들어가 일가족 5명을 깨운 뒤,

4월 27일 새벽 5시경 수류탄 2발을 터뜨려 자폭했다.

이 사건으로 주민 62명이 사망하는 참혹한 사태가 벌어졌으며, 33명이 중경상을 입었다.

이 사건으로 당시 내무부 장관이었던 서정화가 자진 사임하고, 당시 수도경비 사령관이었던

노태우가 내무부 장관을 맡으며 정치계로 입문한다.(경향신문 1982, 4,27 일자)

한티재 길을 건너 임도에 들어서니 버들강아지가 잔뜩 물을 머금은 채

봄나들이 준비를 하고 있다. 임도를 버리고 우측으로 올라선다.

베어논 아키시아 덤불속으로 들어서서 무명묘를 우회하여 길을 이어간다.

가시덤불이 자꾸만 베낭을 잡아 당긴다.

낙동정맥길에서 만난 십지송(十指松 : 경북 영양) 만큼이나 멋진 소나무도 만나고...

아직도 안개로 인하여 주위의 조망을 볼 수 없어 아쉬움만 커지고...

한티재에서 출발하여 622봉까지 350이상 고도를 끌어올린다.

중간에 한번 꺽어지는 것도 없이 치고 오르려니 땀은 비오듯 쏟아지고

숨은 턱밑까지 차오른다. 아침 반주로 마신 알콜기운이 떨어졌는지

걸음걸이가 자꾸만 힘이든다. 556봉까지 논스톱으로 치고 오른다음에

살짝 꺽어 622봉에 오르니 억새가 점령한 페 헬기장에서 동료 산꾼들과

과일로 원기를 보충한다. 술생각이 간절한데 술을 가지고 있는 젠틀맨님이

오늘따라 자꾸만 뒤로 처지는 바람에 입맛만 다신다... 궁하면 통한다고

했던가... 내 베낭을 뒤지니 샘플용 소주 한병이 나온다. 셋이서 입을대고

조금씩 나눠 마시고 다시 길을 나선다.

이곳에 보이는 바위들이 마치 마이산을 형성하고 있는 바위와 비슷하다.

역암이다... 마치 시멘트 반죽에다 자갈을 썩어놘 것처럼...

622봉(09:50)

한티재에서 35분을 치고 올라와 기력이 빠진탓에

10분간의 휴식을 취하고...

폐헬기장에서 우측으로 꺽어져서...

헬기장을 지나니 멋진 암릉들이 연이어 나타나고 있고 전망이 기가 막힌 곳이건만

짙은 운무로 인하여 아무것도 볼 수 없는 이 안타까움을 어쩔까?

봄비를 맞으며 봄나들이를 준비하는 부처손

생강나무도 봄맞이 채비를 마치고...

비에젖어 미끄러운 암릉구간을 조심스레 내려선다.

엄청나게 큰 떡갈나무를 지나니 암릉구간을 우회하여 너덜길로 접어든다.

산성터인듯한 돌무덤이 나타나고... 저 앞의 산성산과 바로 아래에 있는

벽계 유원지는 가까운 거리임에도 불구하고 안개로 아무것도 보이지 않는다.

멋진 소나무들이 참으로 많다.

엄청나게 높은 암릉이 길을 막아 부득히 우회하여 너덜길로 접어든다.

좌측의 벽계유원지에서 쳐놓은 철조망을 끼고 편안한 내리막길을 내려간다.

左 궁류 右 쌍백 능선길은 편안하기 그지없다. 땅바닥의 흙은 스펀지처럼 부드럽다.

오지라 그런지 소나무들이 대체로 건강하고 멋지게 자라있다.

소나무와 커다란 떡갈나무가 서로 좋아하는 사이인지 웬수인지

아님 相生인지 착 달라 붙어서 살아가 가는 모습이 이채롭다.

벽계 유원지 맞은편의 안개낀 산성산의 모습

벽계 유원지 능선위의 소나무 숲

멋진 소나무 숲의 걷는 길은 너무도 좋다. 이곳에서 휴식을 취한다.

오늘 동료산꾼 18명중에 9명이 이곳에 모였다. 뒤에 쳐진 젠틀맨님과

한 회장님이 같이 합류하여 막걸리 2통을 게눈 감추듯이 비워 버린다.

다시 좌측의 벽계 유원지를 끼고 소나무 숲을 이리저리 걸어간다.

서너개의 송전탑을 지나고 오래전에 심은듯한 탱자나무 숲을 지나니 큰재 마당이란

곳이 나타난다. 이곳에서 처음으로 등산객을 만난다. 진주에서 왔다는 남자

2분이 산성산쪽으로 올라간다. 이곳에서 부터는 등산로가 정말 좋다.

큰재만당(11:05)

경남 의령군 궁류면과 합천군 쌍백면의 경계 능선에 있는 고개로 궁류면 벽계마을로

이어지는 넓은 공터이다. ‘만당’이란 경상도 사투리로 ‘산몬댕이’ ‘산봉우리’를 일컽는

‘만댕이’인데 이는 산마루(the top of a mountain)라 칭한다.

경상도의 산을 타면서 바위를 칭하는‘덤’ ‘덤바쿠’와 ‘만당’이란 용어가 정겹기만 하다.

좌측으로 내려서면 유명한 벽계 유원지가 있는 벽계마을 가는 길이고 우측으로는

합천군 쌍백면 외초리로 내려가는 길이다.

이곳에서 다시 빡세게 고도를 높혀간다. 등로는 상당히 잘되어 있는 편이다.

지도상에는 각수재로 표기되어 있고 고도표에는 큰재마당으로 되어있어 헷갈린다.

벽계마을의 유래

옛날 백로가 떼지어 살았던 골이라서 백학동(白鶴洞)인데 변음돼서 「배애골」로 부르게 된 것이다.

벽계 못을 가로질러 긴 다리를 건너면 가파른 산길인데 한참 올라가면 산중턱 양달에 오목한 마을「웃벽계」에 닿는다.

산봉우리로 둘러싸여 있다. 노인층은「벽언이」또는 「벽기」라 부르는데 한자표기나 어원은 알 수 없다.

벽언이 동네 앞에 산줄기 두 개가 있다. 동쪽이 한우산(寒雨山)인데「찰비산」으로 더 많이 알려져 있고

서쪽이 산성산(山城山)인데 보통 산성터니 성터라고 부른다. 이 두 산맥 사이 칠마장 정도의 계곡이 바로 「찰비골」이다.

한우동(寒雨洞)으로 적는다. 오뉴월 한더위에도 이 산, 이 골에서 맞는 비는 겨울비처럼 차갑다고 붙여진 이름이란다.

또 산성산은 가야와 삼국시대 때 외침을 대비한 산성이 있었고 군사적 요충지였다고 한다.

이웃 합천군 문화유적소개에도 「주위 약 2km의 석축(石築)성지로 성내에는 다시 두루 2백m의 토축성(土築城)

두 군데가 남아 있으나 붕괴되었으며 왜병이 침입 때는 봉수대(烽燧臺)로 이용했다」고 기록이 있다.

또 마을 뒷산이 꾀꼬리봉인데 꼭대기에 있는 큰덤을 「망바구」니「망덤」이라 부르는데 이는「망(望)을 보는 바위」

란 뜻이며 거기서면 사방의 몇 십리는 볼 수 있다고 한다. 마을 들머리 높이 솟은 산은 함박꽃 모양이라서

함박산이며 뒷산은 버들잎이 돋아 날때면 꾀꼬리가 둥지를 틀고 많이 살아서 황려봉이다.

아득한 옛날 이 마을에 살던 백정(白丁)의 딸이 신분을 속이고 재너머 이진사(李進士)댁 도련님과 혼인을 했는데

시집가던 그 날로 속인 일이 들통나고 파혼으로 쫓겨오게 되었다. 이 계곡따라 신부행차가 오게되는데 화가

난 백정은 딸이고 가마고 모두 물 속에 밀어 넣고 난 뒤 자기도 몸을 던져 죽고 말았다. 그 순간 뇌성번개가

치고 억수비가 쏟아지고 천지개벽이 일어나고 말았다. 재너머 진사댁은 터도 없이 되었고 찰비골에는

없었던 바위돌이며 소(沼)가 여러 곳에 생겨났다. 신부가 빠진 자리가「각시소」, 농(籠)과 가마(駕馬)를

던진 곳이「농소」와 「가매소」,「중신아비」와 백정이 죽은 곳이 「장개소」가 된 것이라고 한다.

찰비골 막마침은 가례와 대의로 통하는 「쇠목재」고 산성산 너머가 합천땅(쌍백)이다.

약 4백년전에 경주 김(金)씨가 먼저 터 잡았고 지금도 서른집 넘게 살아 大姓이다.

산성산 오름길에 있는 산불감시초소

잔뜩 흐린날씨가 정오가 가까워 오면서 짙은 안개가 걷히기 시작한다.

한우산과 좌굴산이 정말 기대가 된다. 감시초소는 이불이 있는것을 보아

정상적으로 산불 감시를 하는 모양이다. 바로 아래의 합천군 쌍백면과

삼가면의 농촌 들녘이 보이기 시작한다.

합천군 쌍백면의 모습이 서서히 보인다.

산성산 정상도 서서히 안개가 걷혀가고...

소나무 사이로 빼꼼히 보이는 벽계저수지 [碧溪貯水池]

경남 의령군 궁류면 벽계리에 있는 저수지로 저수면적 14만 8760㎡로, 상류 수심은

2∼3m, 제방이 있는 하류 수심은 10m이다.

1979년 의령군 궁류면. 유곡면 일대의 농업용수를 확보하기 위해 산과 산을 막아서 만들어

규모가 크고 저수량이 많다. 주변 경치가 빼어나고 물이 맑으며 수심이 깊어 붕어·잉어·

향어·빙어 등이 서식하는 낚시터로도 유명하다.

면적 28만 7000㎡ 규모에 야영장과 민속촌, 숙박시설을 갖춘 벽계관광지다.

봄이 되면 저수지를 따라 벚꽃이 만발하는 곳으로, 인근에 찰비계곡· 봉황대가 있고,

주변에 자굴산. 한우산. 국사봉 등이 솟아 있다

서서히 내리쬐는 햇빛을 받으며 소나무 사이 능선을 따라 산성산으로 올라간다.

산불감시초소에서 조금 올라가니 좌측으로 110m 정도의 거리에 ‘굴샘약수터’란 표시가 있다.

동료 산꾼들은 쳐다도 보질않고 그냥 산성산으로 올라가 버린다. 너무도 매정하게...

베낭을 입구에 벗어놓고 혼자 약수터로 향한다. 약수물맛이 기가 막히다.

그런데 2%가 부족하다. 사람들이 많이 다니는 약수터에 바가지 몇개를 비치해뒀으면 좋으련만...

안개가 거의 다 걷혀간다. 저기 보이는 푸르게 건강한 소나무숲이 백계 유원지

뒷쪽 능선이다. 볼록하게 솟아 오른것이 마치 여인의 젓가슴처럼 보인다. ㅋㅋㅋ

굴샘 약수터(11:25)

커다란 바위에서 흘러나오는 물맛은 일품이다. 올 겨울에 그렇게 가뭄에도

불구하게 수량이 꽤나 많이 나온다. 커다란 바위굴 사이 이끼가 많이 낀 곳에서

나오는 물을 옆에있는 1회용 컵으로 연거푸 3잔을 마신다. 그리고 다시 원위치해서

산성산 정상으로 향한다.

약수터를 나와 산성산으로 오르는 길은 해빙기 탓인지 질적질적하게 질어

바지가 흙으로 범벅이 된다. 주위가 진달래 군락지인지 지천으로 깔린게

진달래이다. 산행을 시작한 지 8시간이 지나니 피로가 급속히 몰려오면서

체력이 저하되기 시작한다. 이제 겨우 절반을 조금 더 왔는데 말이다.

산성산 헬기장(11:45)

헬기장 정상에는 억새가 운치있게 보인다. 이곳에서 좌측으로 가면 벽계리

가는 길이고 등로는 우측 산성산쪽으로 향한다. 여기서 동료산꾼들과 휴식을 취한다.

과일과 빵... 그리고 이스리도... 오늘 처음으로 같이 산행을 한 산악회 회장이 준

밤식빵은 정말 맛이 있었다... 그런데 오늘따라 동료산꾼 젠틀맨님이 자꾸만 쳐진다.

걱정이 되어 전화를 하니 전화를 어린애가 받더니 끊어버린다. 전화를 잘못했나...

10분 정도의 휴식과 간식으로 원기를 보충하고 산성산으로 향한다.

우측에 있는 산성산으로 들리니 저 멀리 우리가 진양기맥을 처음 시작한 남덕유산과

합천 황매산 그리고 우측에 합천 대병면에 있는 허굴산과 약견산도 안개속에 아련히

보이고 좌측으로 백두대간의 지리산 주능선도 보이기 시작한다.

산성산(山城山 :714m:11:45)

경남 합천군 쌍백면과 의령군 궁유면 벽계마을에 걸쳐 있는 산으로 축조시기를

정확히 알 수 없는 벽계산성(碧溪山城)에서 유래를 한다고 한다.

정상부에는 넓은 대지로 평탄하여 성터로서는 입지로 탁월한 편이다.

현재 성(城)의 흔적은 토성(土城)과 석성(石城)의 형태로 남아 있으며, 토성은

내성(內城)이고 석성(石城)은 외성(外城)으로 추정이 된다. 토성은 남북과 동서로

구성되어 있고 보존상태가 양호한 편이며 현재 등산로로 이용되고 있다.

석성은 허물어진 상태로 2, 3단의 일부만 남아있고 유물로는 기와와 토기편 수점이

채집되었으며 임진왜란 때는 봉수대로 사용되었다고 한다.

석축 잔해와 연화문 와당 조각들이 남아 있는 정상 남쪽 산성터는 찰비계곡에서 전투를 했다는

애장왕 전설을 뒷받침한다.

산성산의 유래 표지판

산성산 삼각점

산성산 정상에서 바라본 합천군 쌍백면과 삼가면의 모습

물을 머금은 싱그러운 소나무잎

산성산에 들려 운무가 다 걷히진 않았지만 처음으로 주위를 조망하고 서둘러 한우산으로

향한다. 이곳은 바람이 심한 탓인지 멋진 앉은뱅이 소나무들이 지천으로 깔려잇다.

우측으로 찰비계곡 너머 우봉지맥 능선이 보이고 운무에 가려진 한우산도 시야에 들어온다.

편안한 억새 능선길을 걸어간다.

저 멀리 보이는 岩陵群이 봉황대

의령읍에서 약 23km 떨어진 의령군 궁류면 평촌리의 벽계저수지 초입에 있는 단애 (斷崖)이다.

거대한 기암괴석이 일대장관을 연출하는 봉황대는 모양이 봉황의 머리를 닮았다하여 붙여진 이름이다.

봉황대 돌계단을 따라서 오르면 암벽 사이로 자연 동굴이 하나 있고, 이 동굴을 지나면 좁은

석문 이 앞을 가로막는다.

이 석문을 간신히 빠져 나서면 또 다시 동굴을 하나 만나게 되는데 이 곳에는 사시사철 넘쳐

흐르는 약수터가 있어 봉황대를 찾는 이들에게 시원한 약수를 제공한다.

봉황대 중턱 에는 약간의 평지에 누대 하나를 마련해 두었는데 이것은 봉황루이다.

의령군 궁류면 평촌리, 이곳에서 벽계저수지를 향해 꺾어드는 길 초입의 산과 바위 그리고 정자이름이 모두 봉황대다.

의령읍에서 동북간으로 의령 기점 약20km 지점. 이 봉황대는 한마디로 기암괴석이 연출하는 일대장관이다.

설악의 절경인들 이에서 더 하랴, 가히 금강산 절경의 부분 축소판이라 할 것이니 신비한 자연의 조화 앞에는

누구라도 넋을 빼앗기기에 꼭 알맞은 아름다운 경관이다.

봉황대 돌계단을 따라서 오르면 암벽사이로 자연 동굴이 하나 있고 이 동굴을 지나면 좁은 석문이 앞을 가로 막는다.

이 석문을 간신히 빠져 나서면 또 다시 동굴을 하나 만나게 되는 바 이 곳에는 사시사철을 철철이 넘쳐흐르는

약수터가 있어, 봉황대를 찾는 이들은 여기서 일단 시원한 목을 축이기도 한다.

봉황대 중턱에는 약간의 평지를 깎아 누대 하나를 마련해 두었으니 이름하여 봉황루이다.

50여명이 앉아 놀 수 있는 봉황새의 머리처럼 생긴 이 봉황루에서는 인근의 유생들에 의해 잦은 시화 모임도 있었다고

하니 지금은 가고 없는 옛 사람들의 풍류를 잠시 엿보는 듯 현실의 눈에 선연하다.

바로 옆에는 세계 최대 동굴법당으로 잘 알려진 일붕사라는 큰 절이 있어 불자들의 내왕이 많은 곳이다.

구름을 잔뜩 이고있는 한우산과 그 뒤로 높은 자굴산이 빼꼼히 보이고...

상투바위(12:15)

선답자들의 산행기에는 촛대바위로 자주 나오는 멋진 스타(?)바위가 언제부터인지

상투바위로 바뀌었다. 범여가 보기에도 상투바위보다는 촛대바위로 보이는데...

의령군 담당자의 개인적인 느낌으로 한 건지, 정확한 고증에 의해서 한 건지는 모르지만...

상투바위 전망대에서 바라본 산성산 아래의 모습

산 정상에는 억새가 가득한 평탄한 산처럼 보이지만 산 아래에는 천해의 요새이다.

우리 선조들이 참으로 지혜롭다. 왜 여기를 성을 쌓았고 봉수대를 만들었으며

산성산이라고 이름을 붙인 이유를 아래서 보니 알것만 같다.

산성산 남쪽 찰비고개에서 한우산 방면으로는 약 2km 길이로 병풍을 친 듯한 바위지대가 있다.

이 바위지대에는 제법 큰 독립암봉들인 동이덤, 상투덤, 쉬는덤, 장수덤, 붉은덤 등이 기경을 이룬다.

이 다섯 바위덤에는 옛날 장수덤에 사는 장수가 공기돌 놀이를 하면서 들었다 놓았다 하는 바람에

바위 밑이 패어 샘이 생겼다는 전설이 있다. 한우산 방면 바위지대에도 탕근바위, 어미바위

등 직립된 기암괴석들이 자리하고 있다.

한우산 올라가는 등로

산성산에서 한우산 올라가는 길은 참으로 잘되어 있고 난이도가 없는 유순한 편이다.

이곳에서 한우산 올라가는 길에는 가뭄에 콩나듯이 등산객을 가끔 만난다.

내초마을 갈림길(12:20)

경남 의령군 대의면과 궁류면 찰비계곡을 넘나드는 고개이다.

이곳은 사람이 많이 다니는지 이정표[산성산0.85km, 한우산2.1km]가 이중으로

설치되어 있고 이곳부터 우측에 새벽부터 여태껏 같이해 온 합천군 쌍백면과 이별을 한다.

그리고 새로운 의령군 대의면으로 면계과 군계가 함께 바뀌면서 완전한

의령군 지역으로 접어든다.

억새지대 분기봉

내초마을 갈림길에서 조금 올라오니 억새가 많은 분기봉으로 올라선다.

우측으로 센덤이란 표시가 되어있어 찾아봐도 바위는 보이지 않아

아쉬운 마음을 접고 한우산으로 오른다.좌측으로 깊은 계곡 찰비골이 보이고

한우산과 우봉지맥 허리에 차가 올라와 있는 임도도 구절양장이다.

이 높은 산등성이에 버들강아지가 봄채비를 한다.

지나온 산성산의 모습

한우산 오름길에의 테크목은 여태껏 산행하면서 봐온 것 중에 넓이가 가장 넓은 것이다.

이곳에 그렇게도 사람이 많이온단 말인가. 경상남도 지자체중에서도 가장 적고 재정자립도도

낮은 의령군이 여기에 이렇게 투자할만큼 여력이 있고 경제성도 있는지...이해가 안된다.

한우산 오름길에서 우측으로 바라보니 구름속에 저 멀리

백두대간의 등줄기인 지리산의 모습이 아련히 보인다.

정신나간 사람들

내 고향의 진산인 자굴산의 동생뻘인 한우산에 오르는 즐거움보다는 화가 치민다.

한우산 정상 아래 350m 지점에다 대형버스가 올라올 수 있도록 주차장을 만들어 놨다.

걸어서 10분이면 한우산 정상에 오른다. 참으로 말도 안되는 어느 얼빠진 자의 발상인가.

이곳은 대도시 인근도 아니고 그렇다고 주변 유동인구도 많지 곳이잖은가.

고작 의령군 인구가 3만도 안되는데 거기다가 대한민국 고령자가 가장 많은 지자체중의

하나인 의령군이 무슨 돈이 그리많다고 이 한우산 정상아래까지 강원도 고부랑길처럼

만들어 아름다운 명산을 요절을 냈단 말인가. 철쭉제다, 억새축제다 하면서 축제때 관광객을

끌어들어 군 수입을 올려보겠다는 발상이나 이건 아니다. 당신네들... 산을 좋아하는 사람들에게

여론조사라도 함 해봤는가 궁금하다...망가진 한우산아! 미안하구나.이꼴저꼴 보기싫어 다시 안올란다.

설악산 봉정암을 갈 때 헬기타고 소청에서 내려 봉정암을 가는것과 백담사에서 몇시간을 걸어서

苦行을 하면서 봉정암을 찾아가는게 어느게 더 信心이 날까.산은 걸어야 제맛이 나는 것 아닌가.

도로에다 넓은 데크목에다... 신발에 흙이 안 묻어서 좋겠다... 얼이빠진 자들의 짓거리라곤,

한우산에서 바라본 대의면 신전마을

한우산과 우봉지맥 능선을 도로를 내어 산을 완전히 망가져 버렸다.

산이 산다워야 산이지... 인공적인 가미가 되면 산의 생명은 끝난게 아닌가...

이곳이 부산이나 창원 인근 대도시 근처라면 이해가 간다. 그러나 이곳은 첩첩산중아닌가.

울매나 사람들이 많이 올기라고...

한우산(寒雨山 836m :12:55)

경남 의령군 궁류면 일대에 걸쳐있는 산으로서 한자로는 차가울“寒”과 비“雨”를 쓴다,

한여름에도 찬비가 내린다 해서 아래로 발달한 계곡은 찰비계곡으로 불리워진다.

또한 “가마소라”는 沼가 계곡내에 위치하고 있으므로

피서철에는 물속에서 손발을 5분이상 담그기가 힘들 정도임

의령의 형님 산이 자굴산이라면 동생 산은 한우산이라 해도 좋을 것이다.

자굴산의 옆구리에 얌전히 앉아 동생답게 온갖 귀염을 떠는 산. 봄이면 진달래와 철쭉이 무리지어

피어나니 꽃 축제를 열어 잔치 한마당이 벌어지고 산 어깨에선 패러글라이딩장이 있다.

벽계 계곡에서 산굽이를 돌아 오르는 꼬부랑길. 이 길이 어쩌면 우리네 인생역정을 그려 놓은 것

같아 영화 ‘아름다운 시절’ 마지막 장면 촬영지가 되었던 곳이기도 하다.

벽계(찰비)계곡

의령군 궁류면 벽계리에 위치한 찰비 계곡은 이 마을 사람들은 벽계리에 있는 계곡이라

하여 벽계계곡이라 부른다. 찰비란 한우(寒雨)의 순 우리말의 이름으로 한 여름에도

겨울비처럼 차가운 비가 내린다고 해서 붙여진 이름이라고 한다.

병풍처럼 둘러싼 산세에 명경 같이 맑은 물, 그 옛날 아름다운 신랑신부의 혼례에 얽힌

전설을 간직한 각시소와 농소 그리고 아소, 누구나 시인이라면 저절로 시구가 줄줄 터져

나올 것 같은 비경에 잠시 젖노라면 저만치 흐르는 흰구름이 걸음을 멈춰 서고

계곡을 타고 흐르는 물소리 더없이 정겹다.

찰비계곡에는 삼국시대 신라와 백제가 격전을 벌였을 때 신라 애장왕의 부마가 이곳에서

전사하자 이를 비통하게 여긴 애장왕이 직접 전투에 나와 싸웠다는 전설이 전해진다.

한우산 9부 능선에 소형주차장과 정자도 들어서 있고...

성현산-한우산 구간의 트랙

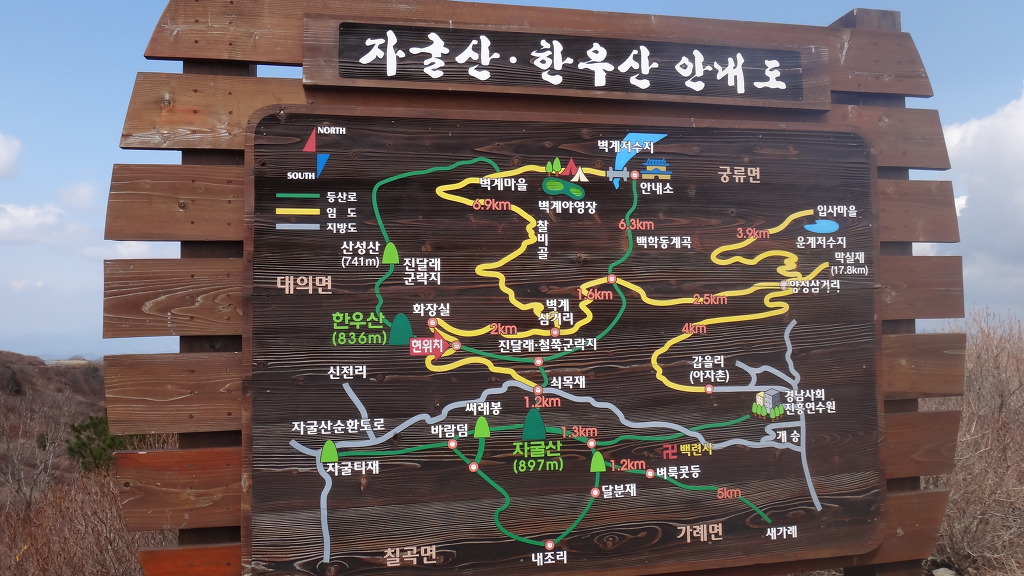

자굴산, 한우산 안내도

한우산 9부 능선 정자에서 자동차보다도 비싼 오토바이를 타는 바이크족들도 시산제처럼 제를

지내는 모습이 이채롭다. 출출하여 한잔 얻어먹고 싶지만 이제 시작이라 그냥 지나간다.

조금 지나니 부산에서 왔다는 등산객들이 30여명이 식사를 한다. 이 분들은 산을 왔는지

피크닉을 왔는지 이해가 되지 않을 정도로 푸짐한 음식에다 술안주까지 진수성찬이다.

우리처럼 맛이 간 산꾼들은(?) 이해가 되지 않을정도로 진수성찬이다. 막걸리 생각이 간절하다.

여기서 앵벌이(?)를 한다. ‘아! 맛있겠다. 막걸리 한잔만 주소’ 하니까 금방 한잔을 준다.

봄나물에 무친 오징어 안주까지... 나만 먹기 미안해서 동료 산꾼들 두사람 몫까지...

역시 산꾼들 인심이 참으로 좋아... 알콜 기운으로 또다시 길을 걷는다. 자굴산을 향해서...

저 아래 도로를 건너 자굴산이 시야에 들어오고...

우봉지맥 갈림길(13:20)

우봉지맥이란

진양기맥의 한우산에서 분기하여 응봉산(597m), 매봉산(597m), 우봉산(372.3m), 숫골산(285m),

긴등산(231,3m), 옥녀봉(341,9m)등 주요산을 경유해 의령군 지정면 성산리(기강나루)에서 남강이

낙동강으로 함수하는 약30.6km 짧은 산줄기를 말하며, 영광스럽게도 산줄기로 이름을 부여받은

우봉산(372.3m)은 높이로는 야산에 불과하지만, 지형상으로 인근 의령군, 창녕군, 합천군 일대의

이름난 산봉우리들이 다투어 얼굴을 내밀어 조망이 좋다.

우봉지맥 갈림길에서 쇠목재 가는 길엔 이런 소나무가 많다.

동료 산꾼이 가격을 매긴다. 이건 1억... 이건 3억 등등... 이 요염한 소나무는

자세히 보면 보기 민망할 정도로 여성의 거시기를 닮았다.

경남 의령군 가례면 갑을리, 양성리, 개승리

병풍처럼 쳐진 아담한 (갑을)동네는 3개의 마을로 이루어져 있다.

전면으로 흐르는 능선이 진양기맥 한우산에서 동쪽으로 갈라져 응봉산,

우봉산 및 옥녀봉을 지나 낙동강에서 맥을 다하는 길이 30.3km의

의령지역 지맥으로 좌로는 낙동강, 우로는 남강을 경계짓는다.

중간 잘록한 부분이 부잣재.. 오른쪽이 응봉산(매봉산)

쇠목재와 가야할 자굴산이 보이고...

가례동천(嘉禮洞天)이라...

자굴산의 한 줄기가 남쪽으로 힘차게 뻗어 내리다가 문득 멈춘 곳의 넓은 골짜기 사이로 가례면 가례마을이 있다.

가례는 퇴계 이황 선생이 지은 洞名이다 . 퇴계 선생은 경북 안동에서 이곳 의령의 허씨 집안

(허원보의 손서이며 둘째아들 찬의 사위)으로 장가를 들어 처가에 왕래를 하였고, 처고모부인 수성제공의

집을 여러차례 드나들면서 집앞의 돌 벼랑에 예절을 소중히 여기는 아름다운 고장이라는

가례동천이라는 네 글자를 지어서 남기었다.

밀양 박씨 졸당파보의 수성제공에 관한 기록에 “名其里曰 修誠 其洞曰 嘉禮洞天 載 宜寧郡誌“라 하고

“ 退溪題堂前石面曰 嘉禮洞天 至今 有四字刻”이라 하였다.

가례동천은 우곡동산(牛谷東山)의 서암(西巖)과 덕곡서당(德谷書堂)의 퇴계 암각문(巖刻文)과

함께 퇴계의 유묵선서(遺墨選書)로 널리 알려져 있다.

쇠목재(620m:13:35)

의령군 가례면 갑을마을에서 대의면 행정저수지로 넘어가는 자굴산관광순환도로공사가

개설되어 있고 그 위로는 동물생태통로가 조성되어 있다.

생태통로 아래에 있는 주차장의 버스는 막걸리와 파전 등을

파는 이동식 매점이다. 막걸리 생각이 간절하지만 가야할 길도

멀고 선두와의 거리차이가 있어 입만만 다시고 그냥 생태통로

위를 건너서 자굴산으로 향한다.

우측의 편안한 임도를 따라 올라가고 싶은 마음이 굴뚝같지만 그래도 명색이

정통을 자처하는 산꾼 범여가 그렇게는 못하지... 질척거리는 등로 옆에는

철쭉이 군락을 이루고 있다. 조금 더가니 또 임도를 만나고...

한우산 정상아래 350m 지점에 주차장이 있어 10분이면 정상에 도착하고

이곳 자굴산은 쇠목재 주차장에서 1.3km면 정상이라... 아예 정상까지

차를 올라가게 만들지... 왜 1.3km나 남겨놨어

임도에서 다시 등로로 올라서니 갑을마을 시원스럽게 보이는

팔각정이 있고 다시 임도를 만나 자굴산으로 향한다.

쇠목재에서 정상 500m 아래인 절터샘 갈림길까지 차가 올라온다.

산행을 한 지가 11시간이 지나면서부터 급격한 체력저하가 온다.

거기다가 이곳 산들이 남명 선생의 영향탓인지 반골 기질이 있다.

초반에 한실재에서 성현산 오름길도 그랬고,

한티재에서 622봉 치고 오른것, 또 큰재마당에서 산성산까지의

코스와 이곳 쇠목재에서 자굴산 구간은 중간에 꺽어지는 것도 없이

논스톱으로 치고 오르는 코스로 인해 엄청나게 힘이 들었건만

또다시 이곳 자굴산 아래서 입에 단내가 날 정도로 치고 올라야 한다.

절터샘 갈림길

우측으로 자굴산 둘레길이 나있고 이곳까지 자동차가 올라온다.

이 근처가 조선시대 북인의 太頭였던 남명선생이 세월가는 줄 모르고

신선처럼 놀았다는 망경대 근처라고 하건만 갈길바쁜 산꾼으로서 알 길이 없다.

내가 가야할 우봉지맥 능선도 보이고...

절터샘 갈림길에서 자굴산 정상까지 0.5km의 거리가 5km가

더되는듯이 멀어만 보이고 힘이들게 정상에 도착한다.

자굴산 정상에서 베낭을 팽개치고 주저앉아 버린다.

동료산꾼이 주는 사과 한조각 먹으면서 휴식을 취하는데 정상 바로 아래서

우리를 부르는 소리가 난다. 동료산꾼 3명이 부산과 이 지역 사람들에게

소주, 막걸리, 오렌지, 편육을 앵벌이(?)하여 먹어면서 정상 아래로 오라고 한다.

내려가서 연거푸 부산소주 2잔을 커다란 종이컵으로 마시고나니 좀 살것만 같다.

이 곳에서 날머리인 머리재까지 나혼자 걸으면서 자신과의 싸움을 시작한다.

자굴산((897m:14:20)

의령군 가례면, 칠곡면, 대의면 일대에 걸쳐 있는 산으로 의령군의 진산이다.

북서쪽 비탈은 경사가 심하여 합천쪽에서 보면 마치 병풍을 두른 것처럼 보이지만

의령쪽에서 보면 산세가 완만하다. 좌굴산이라고도 한다.

산중턱에는 옛날 신선들이 놀고 갔다는 강선암과 갑을사지(甲乙寺址), 보리사지, 양천사지가

있고, 동쪽 산기슭에는 약 3m 깊이의 동굴과 금지샘이라는 천연 동굴샘이 있다.

금지샘은 병자호란때 청나라 군사가 이곳을 침입하여 말에게 물을 먹이려고 하자 갑자기 물이

말라 버렸다는 전설이 있다. 또 조선시대에는 남명조식 선생이 이곳의 황홀한 경관에 홀려서

세월 가는줄 모르고 놀앗다는 명경대도 있다. 조선시대에 퇴계 이황과 쌍벽을 이뤘던

남명(南冥)조식(曺植)선생이 60세에 지리산 자락에 산천재(山天齋)를 짓고 후학을 양성했지만

28세에 이곳 자굴산 명경대에서 글을 읽고 뜻을 세웠다고 한다.

의령을 의병의 고장이라고 부르게 한 홍의장군 망우당 곽재우도 15세에 이곳 자굴산 보리사에서

수학했다는 기록이 망우당 전집에 남아있다고 한다.

보리사(菩提寺)는 합천 해인사를 창건한 지 100년후에 세워진 사찰로서 8선방 9암자가 있었다고

하니 당시에는 굉장히 큰 규모의 사찰이었던 모양이다. 1948년 5월에 이곳에서 출토된 통일신리시대

후기 것으로 보이는 보리사지 금동여래입상은 보물 제731호로 지정되어 현재 부산 동아대학교

박물관에 소장되어 있다고 한다.

"의령의 자굴산은 고을의 주산이요.

진산이어서 정기 맑은 명산이자 이름난 명산입니다.

해발 897m의 홑 산이지만 부드러운 산세와 기암괴석이 많은,

그야말로 산자수명(山紫水明)의 아름다운 산입니다.

30만 내외 군민의 올곧은 기질과 늠름한 기상에 넉넉한

심성 등은 모두 이 산에서 비롯되었다 할 것입니다.

어머니의 품같이 느껴지는 산이라서 인심좋고

살기 좋은 고장일 뿐 아니라 역사에 큰 자취를 남긴 인물이

많이 배출된 전통 반향(班鄕)으로 널리 알려졌습니다.

산이름 한자의 "자()"는 성문의 망대[성대(城臺)]의 뜻이고,

'굴()'은 우뚝 솟아 높다는 뜻입니다."

-자굴산 설명문 인용-

좌굴산 삼각점

이는 1:50000 지형도 '삼가' 도엽에 설치된 1등 삼각점으로,

망실되었던 삼각점을 1991년에 재설치했다는 것을 알려주고 있다.

간혹 삼각점 방향이 잘못된 것도 발견되기는 하지만, 일반적으로 삼각점

상단 대리석의 "+" 표시는 방위를 나타내는데 글자를 바로 본 자세에서

윗쪽이 북이 되므로 산행중 지형도상의 현위치를 파악할 수 있다.

일등삼각점은 우리나라에 총 189개가 설치되어 있다고 한다.

의령군은 동남부는 대체로 평야지대이고 중앙부와 서북부는 산지로 이루어졌다.

백두대간에서 삐져 나온 조그만 산맥은 합천군에서 가야산, 황매산을 축으로

한 맥을만들고 또 하나의 갈래를 이루어 합천군과 경계짓는 의령군 외곽에 미타산,

국사봉,성현산, 산성산, 자굴산(897.1m) 등을 만들었다.

합천군 사람이나 의령군 사람들은 이런 산들을 합쳐 그냥 자굴산이라 부른다.

자굴산 정상에는 까마귀들이 꽤나많다. 그리고 사람들을 그리 겁을 내지 않는다.

자굴산의 유감

의령(宜寧)의 진산 자굴산을 자굴산 이냐 도굴산 이냐 아니면 사굴산,저굴산,지굴산 또는 굴산

이냐는 논쟁이 있었다 .2006년도에 "월간 MOUNTAIN(06.4월호)"의 산행기에

"빼앗긴 도굴산에도 봄은 오는가"

"봄을 찾아 나선 의령 도굴산행"

이란 제목으로 산행기를 게재한 적이 있었다. 정말 무식의 극치를 이룬...유명한 잡지가 이런 오류를...

대동여지도->?屈山(?->?(도)의 간체자(簡體字) 고지도 속 한자표기 자-> ?,? 굴->屈,窟,堀,?,?

한국400산행기 ?者(사람자 좌변 山첨부, 한자사전 no,?山) - // 의령군 ?堀山 //

자굴산의 산이름 한자의 자(?)은 성문의 망대 성대<城臺>의 뜻이고 굴(?)은 우뚝 솟아 높다는 뜻

우리산 찾기 캠페인 산악회 잡지사에서 도굴산 현수막을 들고 등재된 일이 있어 문제를 제기 한적이 있음

한자음표기 도요 한자뜻 망루요

? 망루도,사리사 ->부수 문문, 사람자(者)

?屈山->직역 =>대문에서서 바라다 보았을때 우뚝(굽을) 솟아 오른 봉우리(망루)

㉠망루(望樓: 적이나 주위의 동정을 살피기 위하여 높이 지은 다락집)

자굴산(

)은 향토사 연구에 필수 불가결한 자료로 높이 평가받고 있는

"동국여지승람(東國輿地勝覽)"을 비롯하여 동국여지지와 팔도지도, 여지도, 해동지도, 1872 지방도 등 지도에도

나오는 예부터 불리어 온 정확한 이름이다.

(2) "동국여지승람(東國輿地勝覽)" 50권은 1481년(성종 12)에 완성되었고,

이를 다시 1486년에 증산(增刪), 수정하여 "동국여지승람" 35권을 간행하고, 1499년(연산군 5)에 개수를 거쳐

1530년(중종 25)에 이행(李荇), 홍언필(洪彦弼)에 의해 "신증 동국여지승람(新增 東國輿地勝覽)"이 완성되었다.

(新增 東國輿地勝覽/31卷에 기록된 자굴산 한자 표기)

(八道地道 慶尙道篇 中 자굴산 표기)

(與地道 慶尙道篇 中 자굴산 표기)

고향 향우 시나브로님 글 인용

자굴산에서 내려다 본 의령(宜寧)

이 지방은 낙동강과 남강이 합류하는 곳으로, 두 강과 그 지류의 유역에는 지석묘·입석 등 청동기시대의

유적이 각지에 분포되어 있다. 신석기시대의 유적은 아직 발견된 바 없으나 청동기시대에는 이미 상당한

인구가 이 지방 전역에 살고 있었던 것으로 추측된다.

삼국시대에는 함안의 아라가야(阿羅伽倻)나 창녕의 비사벌(比斯伐) 영역으로 의령과 신반(新反)지방이

정치 중심지 가운데 한 곳이었던 것으로 생각된다. 따라서 신라가 아라가야와 비사벌을 차례로 병합해

지금의 창녕에 하주(下州)를 설치한 555년(진흥왕 16)까지는 이 지방도 신라의 세력권에 들어갔을 것으로 짐작된다.

신라 때 이 지방은 장함현(獐含縣)이라고 했는데, 757년(경덕왕 16) 의령현으로 개칭해 함안군의 영현이 되었다.

신반 지방은 본래 신이현(辛?縣) 또는 주오촌(朱烏村)·천천현(泉川縣)이라고도 했는데, 이 때 의상현(宜桑縣)으로

개칭해 강양군(江陽郡:지금의 陜川郡)의 영현이 되었다.

1018년(현종 9) 의령현이 진주목(晋州牧)의 영현이 되었으며 1390년(공양왕 2)에 감무를 두었다.

의상현은 고려초 신번현(新繁縣)으로 개칭했으며 1018년 합주(陜州)에 소속되었다가 1390년 의령현의 영현이 되었다.

1413년(태종 13) 감무제도를 폐지하고 현감을 두었다. 『세종실록지리지』에 의하면, 세종 때 의령현의

호구는 504호 1,629인이었고 신번현은 555호 982인이었다. 1592년(선조 25) 임진왜란이 일어나자

곽재우는 4월 22일 고향인 유곡면 세간리에서 구국의 기치를 들고일어나니 이것이 의병의 효시이며,

이곳이 의병의 발상지였다. 그는 홍의(紅衣)를 입고 의병을 지휘해 의령·창녕지방에서 왜군을 물리치는

전공을 세워 홍의장군이라고 불렸다. 정유재란 때에도 그의 휘하에 모여든 군민을 이끌고 유격전으로

이 지방을 끝까지 지켰다. 지금 의령·창녕·현풍 지방에 있는 산성들은 대개 이 때 곽재우가 수축한 고전장(古戰場)이다.

『의령현읍지』에 의하면, 1771년(영조 47) 당시 호구는 6,844호 2만 9,565인이었다.

의령의 인물

의령을 대표하는 역사적 인물로는 조선 중기 임진왜란 때의 의병장인 홍의장군 곽재우일 것이다.

장군은 임진왜란이 일어나 왕이 의주로 피난하자 제일 먼저 의령에서 수십명의 사람들을 모아 의병을 일으켰다.

의병의 군세는 갈수록 커져 2천에 달하였는데, 함안군을 점령하고 정암진에서 도하작전을 전개한 왜병과

싸워 대승을 거두었다. 이때 홍의를 입고 선두에서 많은 왜적을 무찔렀으므로 홍의장군이라고 불렸다.

우리나라 3대 악성의 한명이 가야금의 우륵선생도 의령 신반 출신이란다

총독정치를 비난하는 글을 발표하고, 종교를 통하여 민족자주정신을 고취시키는 등 독립운동을

하다 끝내 옥사하신 백산 안희재선생도 의령을 대표하는 인물이다.

그리고 우리나라 최초의 철학박사이며 초대 문교부 장관을 지낸 안효상 박사도 부림면 입산출신이다.

의령은 우리나라를 대표하는 정치인과 경제인을 배출한 고장이다. 정치인으로는 제11,12,13대 국회의원을

거쳐 경기도 성남시 시장으로 재직했던 이대엽 시장이 의령출신인데 말년에 불미스런 일이 안타깝다.

허남식 부산광역시장은 용덕면 와요리에서 태어났으며, 삼성의 반도체 신화를 창조한 주역이며 정보통신부 장관을

역임한 진대제도 의령의 자랑스런 인물이다. 현 교과부 차관인 설 동근도 의령출신이다.

삼성그룹의 모체인 삼성상회 설립하여 세계적인 기업인 삼성전자를 이룩해내었으며,사업의 다각화를 통하여

국가경제 발전에도 크게 공헌한 호암 이병철 회장은 의령이 낳은 경제계의 거목이다.

삼영화학그룹을 세계적인 모범기업으로 성장시켜 국가경제에 크게 기여하였으며, 고향발전에 크게

이바지한 이종환 회장, 전 제일모직 대표이사 원대연, 체육인으로는 한국씨름의 대명사인 이만기가 있으며,

주현미의 짝사랑, 설운도의 다함께 차차차, 편승엽의 찬찬찬, 윤희상의 카스바의 여인, 이자연의 찰랑찰랑 등

수 많은 히트곡과, 의령군가를 작곡한 이호섭도 의령의 자랑이다.

금지샘과 내조리 방면의 갈림길

자굴산은 칠곡면 내조리에서 자굴티재를 거쳐 오를 수 있고,

금지샘을 거쳐 오를 수도 있고, 달분재를 거쳐 오를 수도 있다.

물론 제일 짧은 코스는 쇠목재까지 자동차를 이용하여 오른 후

정상까지는 30~40분이면 오를 수 있는 최단코스도 있다.

가례면 개승리에서 백련암을 거쳐 오르는 코스도 좋다고 한다.

자굴산 등산 안내도

멋진 암릉의 포즈

지나온 한우산의 모습

도로를 내느라 산을 뱀이 또와리 튼것처럼 흉칙하게 보인다.

인간들의 탐욕으로 인해 명산이 철저하게 망가진 것을 보고간다.

자굴산 내림길에서 바라본 대의면 신전마을

서북으로는 합천과 경계를 이루는 산맥인데 마을 앞에 와서 갈모모양으로 빼쪽 솟아「갈모봉」인데

부르기로는「갈미봉」「갈비봉」이라 한다. 마을 앞발치에는 몇 해 전에 막은 큰 저수지가 있다.

마을 뒤 동남쪽에「재골티」(자굴티의 변음으로 보임) 잿길인데 칠곡, 의령으로 통하며 동북방에는

갑을로 연결되는「쇠목재」다. 특히 이 마을에는 옛날 방식 그대로의「삼베길쌈」을 많이 하고 있으며

여름철 모기 없는 곳으로 유명하다. 나뭇골이라 힘센 장골이 많았고 「깨돌」이라는 힘을 겨루는 민속놀이가 있었다.

「갈모봉」에는 큰덤과 자연동굴이 있는데 임란 때 의병들이 숨어서 활을 쏘고 석전(石戰)을 했다는

「성덤」은 전란 때, 애들과 노약자들의 피난처이기도 했다. 「학여봉」은 산의 형상이 학모양이기도 하지만

비가 오려고 안개가 짙게 덮이면 학 울음소리가 들리기도 한다는 전설이 전한다. 또 마을 뒤로 한참 오르면

빈대 때문에 절이 망했다는 「빈대절터」, 돌너드렁 밑으로 물이 흐르는데 그 소리가 아주 음악적이라는

「땅골너드렁」, 한여름에도 5분 이상 견딜 수 없어 찬기운이 솟는「바람굴」,「정지새미」라는 자연샘이

있으며 이 샘물은 신통한 약효가 있어서 온갖 부시름(부스럼, 종기)이 씻은 듯이 낫는다는 소문이 나있다.

바람덤(14:45)

자굴산에서 자굴티로 내려가는 길에서 만난 바람덤

바람이 지나가는 길처럼 바위가 양쪽으로 갈라져 옴폭하게 생겼다.

진양기맥으로 접어들면서 다른지역(경북지역 포함)의 지명에서

전혀 접할수 없는 단어가 ‘덤’이다. 바위를 경상도 방언으로 ‘덤’ 또는

‘덤바꾸’ 라고 부르는데 특히 서부 경남지역에 많이 등장하는 단어다.

먼저가던 동료산꾼 산동네님이 힘이 드는지 산에 드러누워 버렸다.

성황당

써래봉

자굴산에서 자골티재 가는길은 전망도 좋고... 길도 좋고...

좌굴산 둘레길 이정표

자굴산에서 계속해서 내리막길을 내려온다.

소나무들이 건강하다. 그리고 등로 관리는 참으로 잘되어 있다.

좌골티재(15:20)

경남 의령군 대의면 신전리에서 칠곡면 내조리를 잇는 1013번 지방도가 지난다. 팔각정과

자굴산 입구를 알리는 표지석이 있고 건너편 절개지 철망에 산그리움님의 좌골티재 안내표지가 있다.

자골티재와 자굴산 입구의 표지판

자골티재 오름길에서 바라본 지나온 한우산의 모습

참으로 서럽구나

조금전에 지나온 산성산, 한우산, 자굴산의 등로는 정말 잘되어 있건만

길 하나를 건너니 어지럽게 널려진 소나무와 잡목으로 인해 걷기가 심히 불편하다.

같은 의령군의 산인데 완전히 庶子취급을 받는구나.

500.9봉(15:50)

자꾸만 걷는 속도가 떨어진다. 500.9봉을 오르니 앞으로 가야할 봉우리들이

계속해서 나타나면 다 왔다는 희망을 무참히 짓밟아 버리는 느낌이다.

이곳에서 우측으로 기수를 꺽어서 내리막길을 걸어간다.

500.9봉 삼각점(△삼가 430 1988 재설)

준.희님 정말 고맙습니다. 그리고 존경합니다... 얼굴은 모르지만...

다 왔나 싶더니 또 내리막길로 떨어지고 또 이 골짜기 대밭에서

다시 치고 오르는데 저 앞에 보이는 무명봉은 수미산만큼이나

높아 보이는구나... 에라 모르겠다. 시간이 되면 도착하겠지.

이곳은 칠곡면 산북리에서 대의면 마전으로 넘어가는 안부사거리로

진약기맥을 이어가며 직진으로 또 고개를 치고 오른다.

지나온 자굴산이 빼꼼히 바라보면서 이별을 고하고...

봉우리(435m)와 봉우리(410m) 좌로.. 좋은 소나무 숲길을 따라 내려간다.

자골티재에서 여기까지 오는 구간은 정말 빨래판 구간이다.

지도상 고도표에도 나타나지 않은 오르락 내리락은 지금 13시간의

긴 산행에 지쳐서 발의 무게가 천근만근이다. 무명묘지를 치고

오르니 또 무명 묘지가 나타나고... 정말 입에 단내가 날 정도로 힘이든다.

생강나무와 진달래가 봄소식을 전하고...

마지막 내리막길에 소나무가 울창하게 숲을 이루고 있고 상당히 급경사다.

불어오는 바람에 땀으로 젖은 옷으로 인해 상당히 춥다.

머리재 바로위의 숲에는 이렇게 짓다만 F.R.P 조립물이 어지럽게

널려있다. 저 아래 먼저 도착한 동료 산꾼들의 소리가 들린다.

자굴산 정상에서 여기까지 8km를 나홀로 걸어왔다.

긴장이 풀리면서 피로가 급속하게 밀려온다.

정말 힘들게 13시간 30분의 긴 여정을 마친다.

내가 고향을 떠난 지 어언 40여년 그러나 고향을 어찌 잊겠습니까

어찌 고향을 잊을 수 있겠습니까.

宇 堂 尹在 善

고향이 나를 버렸나?

내가 고향을 버렸나?

눈물 그렁그렁 동구 밖 떠나 올 때

고향이 나를 버렸다 생각했습니다.

고단하고 팍팍한 삶의 무게에

허겁 지겁 살아 온 날들은

고향을 생각할 여유도 없이

한 눈 팔지 않고 앞만 보고 살았습니다.

타향 살이에 몸과 마음도 늙어

향수에 주린 마음은 허기져

어머님 젖가슴 같은 고향 그리며

벼개닛이 젖도록 울었습니다.

한갖 미물인 짐승도 죽을 때는

태어난 쪽 하늘을 애달피 바라보며

고향쪽에 머리를 두고 죽는다 했는데

하물며 사람이 어찌 고향을 버릴 수 있겠습니까?

머리재(頭峴)

머리재는 두현(頭峴)을 우리말로 표시한 것이라고 하는데

여암 신경준 선생이 쓴 “山經表” 에는 豆峴으로 표기되어 있다.

일제강점시기에 우리나라 지명을 새로 지정할 때 아마도 같은

발음이라고 고개이름을 콩 두(豆)에서 머리 두(頭)로 잘못 표기를

하여 순수한 우리말로 고쳐 쓸때 머리 頭를 그대로 머리재로 표기된 듯 하다.

정확한 고증이 필요할듯 하다.

대의고개(머리재:17:50)

의령군 대의면 다사리에서 칠곡면 산북리로 넘어가는 20번국도가 지난다.

대의고개쉼터 휴게소와 건너편엔 주유소와 망경휴게소가 있다

대의고개 쉼터와 산에모텔은 오늘 산행에 동행한 이곳 대의출신인 한 학문 회장님의

불알친구가 운영하는 곳이다. 덕분에 휴게소 화장실 옆 샤워장에서 따뜻한 물로

샤워를 하고나니 정말 기분이 상쾌하다. 그리고 후미가 도착하여 2주전에

식사를 한 한 회장님의 친구분이 운영하는 식당에서 늦은 시간에 점심을 먹고

오후 6시가 넘어서야 서울로 출발한다. 오늘도 한회장님이 식대를 보시한다.

복 많이 받을깁니다.

한우산-머리재 구간의 트랙

이곳도 날씨가 계속 추웠던 모양이다. 식당앞 도로의 매화는 2주전과

별 차이가 없어 보인다.

식당에서 시장이 반찬이라고 된장국에 돼지머리고기로 소주를 마시고

일어선다. 이 가마솥에서 삶은 고기맛이 일품이었다.

여기서 오후 6시가 넘어서 서울로 향한다. 너무 피곤하여 정신없이

자다가 청원 휴게소에서 쉬는 바람에 잠에서 깨어난다.

서울 양재동에 도착하니 밤 10시 20분 아! 피곤하다.

'♣ 9기맥 자료및 산행후기 ♣ > 남강(진양)기맥(終)' 카테고리의 다른 글

| 진양기맥 제8구간 - 청현재에서 진양호까지 (0) | 2012.04.22 |

|---|---|

| 진양기맥 제7구간 - 머리재에서 청현재까지 (0) | 2012.04.08 |

| 진양기맥 제5구간 - 월계치에서 아등재까지 (0) | 2012.03.04 |

| 진양기맥 제4구간 - 밀치에서 월계치까지 (0) | 2012.02.19 |

| 진양기맥 제3구간 - 춘전치에서 밀치까지 (0) | 2012.02.05 |