☞산행일자: 2013년 2월 24일

☞산행날씨: 맑은 날씨

☞산행거리: 도상거리 15km+2.7km(어프로치) / 7시간55분 소요

☞참석인원: 나홀로 산행

☞산행코스: 추곡약수-신운수령-651봉-운수현-죽엽산-턱바위-병풍산 분기봉

800봉-전망바위-588봉-폐헬기장-이동통신탑-회곡령-KBS중계탑(557.6봉)

추곡령(추곡터널)-608봉-783봉-종류산 분기봉-임도삼거리-건천령-부용산-백치고개

☞소 재 지: 강원도 화천군 간동면 / 춘천시 북산면

지난 1월에 금남기맥을 끝내고 3월까지는 2.4주에 특별히 산행 스케줄이 없다.

그래서 3..5월에 각종 행사 때문에 빠져야 할 일이 많기에 원래 3월 3일에

산악회 따라 가기로 한 도솔지맥 한 구간을 나홀로 산행을 계획한다.

토요일 오전에 사무실에서 급한 업무를 처리하고 예식장 2군데 들렸다가

일요일이 정월 대보름이라 법회 참석이 힘들어 미리 절에 들렸다가 스님에게

인사를 올리고 집으로 오니 오후 6시가 훌쩍 넘어 버렸다.

산에 너무 집착하지 않느냐는 스님의 충고를 받으니 늘 죄스런 생각만 든다.

새벽 4시에 일어나 이것 저것을 준비하고 5시에 버스를 타고 지하철로 향한다.

지하철 첫차는 너무 늦게 오는 바람에 20분 이상을 기다린 다음에 동서울 터미널가는

지하철을 타고 터미널에 도착하여 커피 한잔 마시고 양구가는 버스에 오른다.

양구가는 버스는 춘천을 거쳐서 1시간 40분만에 추곡 약수터가 있는 북산지서에서

내려 산행을 준비한다.

오늘 산행구간의 지도

선릉역(05:20)

이른 아침 05시에 집을 나서 버스를 타려고 정류장에 서있는데 계사년 정월 열나흘날

달이 서쪽으로 저물고 있다. 오늘이 정월 대보름... 올해는 대보름달만큼이나

좋은 일만 있었으면 하고 지난해의 힘든건 모두 버리고 싶다.

오늘은 절에가서 대보름 법회에 참석해야 하는데 산에 대한 집착 때문에 올해도

그냥 넘어간다. 어제 예식장 두군데 들렸다가 절에가서 은사스님을 뵙고

법당을 들렸다오니 조금은 위안은 되지만 늘 스님에게 죄송스럴 따름이다.

버스를 타고 강변역가는 지하철을 타려고 선릉역에 도착한다.

선릉역에 너무 일찍 도착한 바람에 20분이나 기다려 첫 열차를 타고 강변역에

도착하여 커피 한잔을 마시고 강원도 양구행 버스가 있는 36번 플렛폼으로 가서

기디리는데 아무리 기다려도 버스가 오질 않는다.

동서울 시외버스 터미널에서 북산지서까지 가는 버스표

북산지서(추곡 약수터) 가는 양구행 버스

버스를 찾아도 보이지 않고 무작정 기다리다 직원에게 물어보니

36번 홈에 들어오지 않고 뒤에 있다가 버스가 출발하지 않는가?

출발하는 차를 부리나게 붙잡아 타고 차에서 잠깐 자는 사이에

버스는 춘천시외버스 터미널에 들렸다가 양구로 향한다.

추곡삼거리 (북산지서:08:20)

춘천시외버스 터미널에서 출발한지 30분만에 추곡삼거리에 내리니

날씨가 풀렸다고는 하나 그래도 이곳은 꽤나 춥다... 역시 강원도다.

이곳에서 좌측으로 20여분만 가면 유명한 추곡 약수터가 있어서 들릴까하다가

산에 쌓여있는 눈이 변수가 되어 어쩔지 몰라서 포기하고 운수령으로 향하는데

너무나 아쉬워서 자꾸만 눈은 추곡 약수터 방향으로 향한다.

추곡약수(사진 퍼옴)

추곡약수는 춘천시 북산면 추곡리에 위치한 약수골로서, 춘천시 북산면의

강원보라는 사람이 꿈에서 사명산 산신령의 계시를 받아 약수를 발견하였다는

전설이 있으며, 하탕은 100년쯤 전에 한 맹인이 이곳을 지나다가 돌부리에

채여 넘어져 그곳에서 샘이 솟았다는 전설이 내려오고 있다.

소양호 유람선을 타고 갈 수 있는 곳으로 사명산 남쪽 산자락의

약수골에 상탕(上湯)과 하탕(下湯)으로 나뉘어 있다.

이 약수의 주요 성분은 철분, 나트륨, 탄산염, 황산염, 염소, 불소, 망간, 규소,

구리, 칼슘 등을 함유하며, 약간의 붉은색을 띤다. 물맛은 입안을 톡 쏘는

감초 맛이 나며, 위장병과 빈혈, 부인병, 신경통, 무좀 등에 효과가 있다고 한다.

또한 약수로 밥을 지으면 검푸른 빛깔을 띠며 밥이 찰지며 윤기가 나고 밥맛 또한 뛰어나다고 한다

천연기념물 제75호 춘성의 장수하늘소 발생지 표지석

추곡약수에서 소형주차장을 향해 가는 길가에 「천연기념물 제75호 춘성의장수하늘소 발생지」

표지석이 세워져 있다고 한다.

장수하늘소

천연기념물 제218호. 학명은 Callipogon relictum SEMENOV.이다.

중국 만주 동북부, 동부시베리아 우수리지방 및 우리나라에 국한하여 분포되어 있다.

두부(頭部)와 상시(上翅)는 담황색, 전흉배는 흑색에 4개의 노란 반점이 있고,

측연(側緣: 몸통 옆 가장자리)에는 거치(鋸齒: 톱니)가 있으니

전연단(前緣端: 앞의 가장자리 끝)의 톱니는 굵고 날카롭다.

구북구 북방 최대종의 하나이며, 시(翅: 날개)의 기부에는 돌출한 융기가 있는데

수컷은 암컷에 비하여 더욱 발달되었다. 수컷 성충은 꼬리에서 앞턱까지 보통 7∼8㎝

정도이나 12.7㎝의 것도 있다. 촉각도 수컷이 훨씬 길다.

유충은 서나무에서 서식하며 한 나무에 2∼3마리 또는 3∼4마리를 볼 수 있다.

생나무보다는 다소 썩은 나무에 산란하는 듯하다. 산란수는 93개이다. 알의 크기는 2.60×6.72㎜이다.

유령의 유충은 많으나 최종령의 유충은 매우 희귀하다.

성충은 신갈나무 줄기의 혹같이 나온 부분에서 수액을 빨아 먹는데

암컷 한 마리에 수컷 3∼4마리가 모여들기도 한다.

제2차 세계대전 전까지 강원도 춘성군 북상면 추전리에서 4개체나 채집되어

그곳을 장수하늘소의 서식지로서 천연기념물 제75호로 지정, 보호하여 왔으나,

전후 그곳에서는 자취를 감추어버려 1973년 천연기념물에서 해제하였다.

그러나 전후 경기도 광릉의 임업시험장 중부지장 시험림인 소리봉(蘇利峰)에서

적지 않은 수가 채집되었으며, 강원도 명주군 청학동 소금강에서도 한 개체가 채집되기도 하였다.

특히, 광릉 소리봉의 서나무와 신갈나무숲은 우리나라의 유일한 집단서식지가 될 것이며,

이 지역의 보호는 본종의 보존과 직결된다고 하여도 과언은 아닐 것이다.

장수하늘소와 그의 근연종은 중남미에도 분포되어 있으며, 이것은 지난날 아시아와

중남미대륙의 육속적 관계(陸續的關係)를 대변해 주는 살아 있는 자료이기도 하다.

우리나라에서는 장수하늘소 종 자체를 천연기념물로 지정하여 보호하고 있다.

| 장수하늘소(딱정벌레목 하늘소과)

○ 장수하늘소는 하늘소 무리에서는 가장 오래전에 출현한 것으로 추측 ○ 광복 전후까지 경기도 북한산과 강원도 춘천군 북상면 추전리 등에서 채집되어, 추전리의 것은 1962년 12월 3일자로 천연기념물 제75호로 지정되었으나 그 후 서식처 파괴로 1973년 7월 19일 천연기념물에서 해제됨 ○ 개체수는 매우 적으나 경기 광릉과 강원 강릉 소금강에 서식하는 것은 1968년 천연기념물로 지정하여 보호하고 있음 [언론에 비친 장수하늘소] ○ (서울신문 2006-08-29 3면) 장수하늘소 암컷 20여년 만에 발견천연기념물(제218호)인 장수하늘소 암컷 1마리가 20여년 만에 경기도 포천 국립수목원 서어나무 숲에서 발견됐다. 수컷은 지난 1999년과 2001년 8월 발견됐으나 암컷은 80년대 초 이래 처음인 데다 발견된 암컷이 최근 산란한 것으로 추정돼 국립수목원측은 겹경사로 받아들이고 있다. 지난 1968년 곤충 중 유일하게 천연기념물로 지정된 장수하늘소는 딱정벌레목 하늘소과에 속하며 몸길이가 수컷 8.5∼10.8㎝, 암컷 6.5∼8.5㎝로 북반구 서식 곤충 중 가장 크다. ○ (한겨레 2007-06-06 12면) 환경/ 광릉숲 장수하늘소 너마저우리나라에서 가장 희귀한 곤충 가운데 하나로 유일하게 천연기념물로 지정돼 있는 장수하늘소가 지구온난화로 사라질 가능성이 있다는 연구 결과가 나왔다. 변봉규 국립수목원 박사와 공동연구자들은 한국응용곤충학회지 최근호에 실린 논문에서 장수하늘소가 이미 1960년대부터 감소하기 시작해 1970년대 중반 이후에는 광릉숲을 제외한 대부분의 지역에서 사라진 것으로 보인다고 밝혔다. 이 논문은 광릉숲이 충분한 넓이와 보호림을 갖추고 있는데도 광릉의 장수하늘소가 감소하는 근본 원인은 지구온난화일 가능성이 높다고 지적했다. …연구팀은 하늘소류 곤충들은 같은 종 또는 다른 종 유충 사이의 (생존)경쟁이 심한데, 기온이 상승해 새로운 하늘소, 비단벌레, 바구미 등의 경쟁종이 장수하늘소의 서식지인 고목을 차지할 때 개체수 감소가 불가피하다고 분석했다. |

추곡 약수터에서 다시 춘천쪽으로 700m정도를 올라 운수골 입구로 한다

좌측 추곡약수터 으로 춘천 청소년 야영장이 나오고 추곡 낚시터가 보인다.

이곳에서 운수골 입구로 올라가는 길은 46번 국도 양구에서 춘천가는 길은

교통량이 많아서 과속으로 달리는 차량 때문에 상당히 위험하다.

운수골 입구(08:30)

3주만에 이곳을 다시온다. 음지라 그런지 상당히 춥다.

이곳에서 운수골 넘어가는 포장도를 타고 2km 가량을

올라가야 하는데 초반에 포장도로를 걸으니 무릎에 부담이 간다.

신운수현 가는 길에서 바라본 46번 국도와 죽엽산의 모습

운수현 가는 길 양쪽에는 가로수로 복숭아 나무가 심어져 있으며

지난번 내려올 때 있었던 잔설은 다 녹았다. 어제 보름날 전야에

마신 귀밝이 술 대문인지 아님 아침이라 그런지 갑자기 배가 아파온다.

아무도 없는 이곳 도로가에서 시원하게 버리는 즐거움을 만끽하고 운수현으로 향한다.

신운수현(09:05)

춘천시 북산면 추곡리에서 화천군 간동면 간척리 넘어가는 고개의 포장도로로

고개에는 장승 2기와 돌무덤 8개가 홀로가는 산꾼 범여를 반긴다.

고개를 넘어 화천쪽에는 음지라서 그런지 눈이 얼어 상당히 미끄럽고

고개 아래에는 도원정이라는 사각정자가 버티고 있다.

S자의 도로 좌측에 있는 도원정의 뒤로 올라서니 급경사에 눈이 너무 많아

초반부터 오늘 산행이 쉽지 않음을 예고한다. 자꾸만 눈에 미끄러져 뒷걸음질이다.

능선 안부에는 눈이 무릎까지 차오른다.

좌측 양지에는 눈이 녹아서 편하긴 하지만 잡목이 태클을 건다.

안부 정상에는 눈이 점령한 바람에 잡목을 뚫고 산행을 진행한다.

651봉(09:30)

펑퍼짐한 안부 능선에 오르니 지도상에 651봉이다.

이곳에는 소머즈부부님의 시그널이 걸려있다.

이곳에서 약간 좌측으로 꺽어져 내려서니 자꾸만 눈의 양은 많아지고...

능선 아래로 내려다보니 골방천에서 운수골 마을까지의 사명산과 죽엽산의 골짜기가 보인다

저 골짜기 크트머리가 내륙의 바다라고 불리는 파라호가 있으며 본래 화천군 동면(東面)지역으로서

큰내(川)가 흐르고 있다하여 방천이라 하였는데 1914년 행정구역 폐합에 따라 신내, 후동, 진부터,갓골,

운수골, 물안골,골방천과 동촌리 일부를 병합하여 방천리라 하고 간동면에 편입되었다

이 마을은 1940년대 이전에는 무척 큰 마을이 었으나 화천땜 건설로 마을의 대부분이 물에 잠기어 주민들은

다른 곳으로 이주하고 남은 주민들은 산비탈과 골짜기에 마을을 이루어 다시 방천리라 하였다고 한다.

다시 내리막을 내려갔다가 다시 오르막을 올라서 좌측으로 꺽어져 내려가니 조그만 고개가 나온다.

민망하게(?) 생긴 소나무를 지나... 희미한 옛길이 나온다.

운수현(雲水峴:09:40)

춘천시 북산면 추곡리와 화천군 간동면 방천리 운수골로 넘어가는 고개로

고개가 하도 높아서 이곳 사람들은 아홉사리고개라고 부른다.

지금은 아침에 들머리인 신운수현이 생기면서 이곳은 고개의 역할을 완전히

잃어버려 잊혀진 고개로 명맥만 이어가고 있고 서낭당의 흔적이 보이지만

예전에는 이곳이 민초들의 애환이 서려있는 고개처럼 보인다.

운수현은 운수골쪽은 전혀 길이 없으나 추곡리쪽은 희미한 옛길이 남아있다

운수현에서부터 본격적인 오르막이 시작되는데 자꾸만 눈의 양은 많아지고...

좌측 오르막길엔 세월의 연륜이 묻어나는 노거목 2그루가 있다.

그래도 이곳은 다행인게 안부쪽 능선의 눈을 피해서 양지인 곳은 눈이 없어서

양지쪽의 길을 택해서 걸어가는데 낙엽의 먼지가 장난이 아니다... 코가 매케하다

조금을 더 올라가니 암릉구간이 나오면서 본격적인 고행길이 시작된다.

최근에 사람이 다닌 흔적이 거의 보이지 않고 산꾼들이 다니지 않았는지

길이 잘 보이지 않고 등산화가 잠길 정도의 눈 아래에는 암릉이 있어 상당히 미끄럽다.

죽엽산 오르길은 눈의 양이 많아지는 만큼의 비례로 시간은 지체된다.

좌측 능선의 전망바위에 오르니 아침에 지나왔던 추곡리가 한 눈에 들어온다.

저 아래에는 소양호가 조그만 꼬리를 내밀면서 자기의 존재감을 과시한다.

전망바위에 오르니 오늘 내가 걸어야 할 추곡령과 종류산, 부용산. 오봉산이 한 눈에 들어온다.

아침에 내가 버스에서 내린 추곡리가 한눈에 들어온다.

다시 힘들게 능선 하나를 치고 오르니 죽엽산이 나타나는데

이곳까지 오는데 예상보다 20분이상 지체가 되니 조바심이 앞선다.

죽엽산(竹葉山:859.2m:10:35)

강원도 화천군 간동면과 춘천시 북산면 경계에 있는 산으로

간동면은 그 주변으로 작은 산들이 아늑하게 둘러싸고 있는데, 죽엽산도 그중 하나다.

죽엽산의 단풍은 화천8경의 하나일 만큼 유명하다고 한다

그러나 이 범여가 보기에는 죽엽산 정상은 실망 그 자체이다.

그 흔한 정상석 하나없고 어느 산꾼이 시그널에다가 ‘화천 죽엽산’

이라고 표시해놨고 삼각점은 무릎까지 쌓인 눈으로 인해 찾을수가 없다.

전망 역시 주위의 잡목으로 인하여 제대로 볼 수가 없다.

죽엽산 정상에 서니 잡목사이로 멀리 병풍산의 푸근한 모습이 눈에 들어온다.

실망 그 자체인 죽엽산의 모습

죽엽산 잡목 사이로 바라본 병풍산의 모습

병풍산(796m)은

화천군 간동면 도송리와 오음리에 걸쳐 있는 병풍산은 ‘고진감래(苦盡甘來)’라는 옛말을 체험하게 만드는 산이다.

처음 산 오름길이 비교적 험하고 힘들지만 일단 능선에 오르고부터는 자연이 만들어낸 귀한 선물을 받게 된다.

병풍산은 하루코스 산행지로 안성맞춤으로 산 맨 아래에서 출발해도 넉넉히 잡고 3시간이면

정상에 오를 수 있으며 하산까지 4시간이면 충분하다.

베트남파병용사 만남의 장 등 겸사겸사 들를 주변의 관광지는 또 다른 재미를 준다.

산 아래로 북한강의 백미인 파로호가 시원스럽게 놓여 있고, 크고 작은 산들이 한눈에 들어온다.

두류봉, 모일현 452봉이 가까이 보이며, 멀리로는 재안산과 그 뒤쪽에 백암산이 보이고,

동쪽으로 사명산, 동남쪽으로 죽엽산, 남서쪽으로 용화산, 서쪽으로 두류산·장군산·백적산이 보인다.

죽엽산은 병풍산과 붙어 있는 산이며 서쪽의 조목동과 북녘의 대추나무 골에서 올라오는 능선과 연결되는

이 730봉에서 정동녘으로 펼쳐지는 병풍산 정상까지의 거리는 약 1km이다.

병풍산 북쪽 방천리 파로호반에는 수달연구센터가 들어설 정도로 수달 서식지로도 유명하다

오늘 날머리로 계획되어 있는 오봉산과 배후령도 보이고...

죽엽산 올라오면서 러셀을 하느라 너무 지친탓에 죽엽산 아래

양지바른 곳에서 아침을 겸해서 도넛츠 2개와 딸기 우유 하나로

아침식사를 대신하고 10분간의 휴식을 취한 다음에 다시 베낭을 맨다.

턱바위(10:50)

턱바위는 상당히 위험한 구간인데도 그 흔한 로프하나가 없다.

숏다리인 범여는 스틱을 아래로 던져놓고 나무가지를 잡고

조심스럽게 내려오는데 다리가 후들거린다. 초반부터 너무 힘이든다.

이 곳 산들은 지자체들의 버림을 받은 완전히 庶子같은 산이다.

안부 능선의 암릉을 곡예하듯이 넘어간다.

눈이 많이쌓인 안부 능선은 비탈 사면의 양지 바른곳으로 피해가고...

병풍산(屛風山) 분기봉(840봉:11:00)

이곳에서 우측으로는 병풍산으로 이어지는 능선이 나오고

도솔지맥길은 이곳에서 11시방향으로 급하게 내려간다.

내가 오늘 걸어야 할 능선들이 파노라마처럼 펼쳐지고...

급한 내림길에는 멋진 老松 한그루가 외로운 산꾼을 반긴다.

급경사에는 눈이 녹아 있지만 이곳은 수북히 쌓인 낙엽이 눈 못지않게 미끄럽다.

전망대 바위(11:05)

전망대 바위에서 바라본 오늘 내가 가야할 능선들

전망대 바위에서 바라본 강원도 화천군 간동면의 산그리메

물의고장 화천은 동쪽은 양구군, 서쪽은 철원군과 경기도 포천군·가평군, 남쪽은 춘천시, 북쪽은 철원군과 접하고 있다.

동경 127°26′∼127°55′, 북위 37°59′∼38°17′에 위치한다. 면적은 909.10㎢이고, 인구는 2만 4,110명(2008년 현재)이다

군의 대부분 지역이 산지로 되어 있다. 동쪽에는 태백산맥이 남북으로 뻗어 있어 일산(日山, 1,150m)·

재안산(在安山, 1,060m)·사명산(四明山, 1,198m)·수리봉(922m) 등이 솟아 있다.

서쪽에는 경기도 포천군과의 경계에 광덕산(廣德山, 1,046m)·백운산(白雲山, 904m)이 있다.

남쪽에는 오봉산(五峰山, 779m)·용화산(龍華山, 878m)·화악산(華岳山, 1,468m)·매봉(1,436m) 등이 있다.

북쪽에는 대성산(大成山, 1,175m)·적근산(赤根山, 1,073m)·백암산(白巖山, 1,179m) 등을 연결하는

광주산맥(廣州山脈)이 연봉을 이루고 있다.

그리하여 대체로 북동쪽은 높고 남서쪽으로 갈수록 점차 낮아진다.

하천으로는 군의 동부지역을 남류하여 흐르는 북한강이 있다.

그 지류인 마현천(馬峴川)은 적근산 부근에서 발원하여 동남류하면서 마현리·산양리·신읍리를 지나 상리에 이른다.

대성산과 복계산(福桂山, 1,057m)의 동쪽 수피령(水皮嶺)에서 발원한 봉오천(峰吾川)이 동류하면서

상리에서 마현천과 합쳐져 하리에서 북한강으로 흘러든다.

북한강에 건설된 화천댐으로 형성된 파로호(破虜湖)에 의해 많은 지역이 수몰되어 평야는 거의 없다.

마현천·봉오천이 중남부에 약간의 곡저(谷低) 지대를 이룬다.

남서부의 사내면과 간동면에 작은 산간분지가 있을 뿐이다.

그러나 간동면의 간척리·오음리·용호리 일대의 산록 완사면 지형은 중요한 농경지로 이용되고 있다.

고려초에는 낭천군이라 불렸으며, 춘주(春州)의 속군(屬郡)으로 되었다가

1106년(예종 1)에 비로소 감무(監務)가 파견되기 시작하였다.

1413년(태종 13)에 모든 감무가 현감(縣監)으로 개칭됨에 따라 현감이 파견되었다.

세조의 왕위찬탈이 있은 뒤에는 생육신의 한 사람인 김시습(金時習)이 세조의 그릇된

처사에 분개하여 사내면 삼일리에 내려와 정자를 짓고 지냈다. 1644년(인조 22)에 폐현(廢縣)되어

김화현(金化縣)에 합쳐졌으며, 1653년(효종 4)에 다시 낭천현으로 복구되었다.

1895년(고종 32)에 춘천부(春川府)의 관할로 되었다가 이듬해 다시 강원도에 소속되면서 화천군으로 개칭되었다.

1910년 3월에는 동면(東面)과 간척면(看尺面)이 병합되어 간동면으로 되고,

남면(南面)과 하동면이 병합되어 하남면(下南面)이 되었다.

1945년 광복과 더불어 공산치하에 들게 되었다가 6·25사변 때 국군의 북진으로 수복되었다.

1951년 5월에 있었던 중공군의 제2차 공세로 소양강을 사이에 두고 벌어진 소양강전투는 특히 치열한 것이었다.

이 때 중공군이 2개 군단 병력을 투입하여 대공세를 취해왔으나, 결사적으로 항전하여 화천수력발전소를 탈환하였다.

당시 이승만 대통령이 전선에 와서 장병들을 격려하고 친필로 써준 ‘破虜湖(파로호)’라는 제자(題字)가

간동면 구만리의 기념비에 있다. 1953년 7월 27일 휴전협정 후 수복되어 군정(軍政)이 실시되었다.

전망대 바위에서 급한 내림길을 내려오는데 낙엽으로 인해

목이 상당히 아프고 엄지 발가락도 상당히 아프다.

조금을 더 내려오니 조그만 무명묘지 1기가 눈속에 묻혀있다.

포근하게 눈속에 묻혀 영원한 휴식을 취하는 망자가 부럽기만 하다.

588봉(11:15)

다시 눈의 양은 많아지고 길은 힘이 들지만 아직까지 그런대로 걸을만하다.

그런데 아쉽다면 곳곳에 버려진 쓰레기로 인해 눈쌀을 찌푸리는데 오름길에

만난 버려진 막걸리 빈병... 아마 부산이나 경남지역에서 온 산꾼이 버린 모양이다

‘생탁’이란 부산에서 제조되는 막걸리 병인 모양인데 자연은 우리가 후손에게

잠깐 빌려쓰는 것인데 이런곳에다 아무렇게나 버리면 안되죠

더군더나 기맥, 지맥을 할 정도이면 명색이 전문 산꾼인데 말이죠...

안부 능선에 몰린 눈들이 무릎까지 차오른다. 안부를 피해서

사면으로 걸어가는데 이곳은 잡목들이 상당히 괴롭힌다.

폐헬기장

폐헬기장을 지나면서 눈의 양이 많아지면서 시간이 자꾸만 지체된다.

사이좋은 3형제 나무를 지나니...

안부 능선에 넘어진 나무들까지 태클을 건다.

무명봉 능선에 올랐다가 내려서는데 아무도 가지 않은 길이라

길의 흔적은 보이지 않고 눈의 양은 무릎까지 차오른다.

길은 보이질 않고 능선을 따라 걷는데 좌측으로 아침에

내렸던 추곡 삼거리로 통하는 46번 국도가 보인다.

양구로 통하는 46번 국도의 모습

이동통신 중계탑(11:52)

이동통신 중계탑을 지나니 내리막길에 y자형 갈림길이 나오는데

이곳이 지도상의 회곡령인데 지맥길은 직진 안부로 이어진다.

회곡령(灰谷嶺:11:55)

춘천시 북산면 추곡리 회동마을 위에 있는 고개로 예전에 석회가

많이 나왔다고 하여 회곡령,또는 횟골고개라고도 부른다.

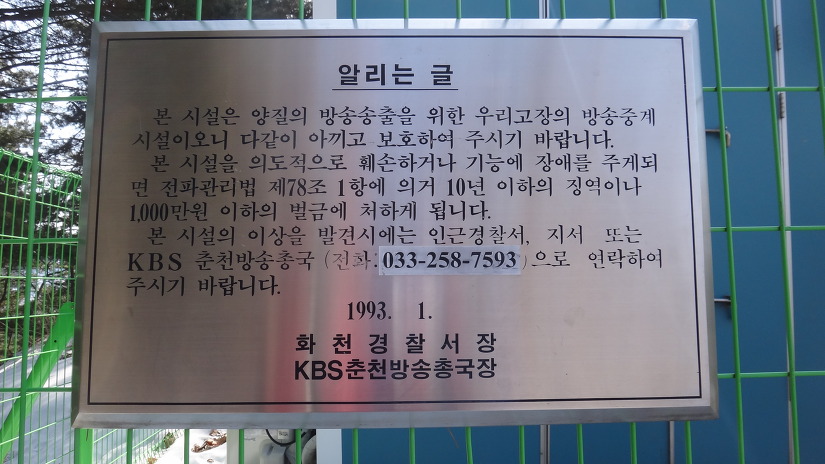

KBS 방송중계탑(12:00)

회곡령에서 조금 오르니 KBS 중계탑이 니오고 이곳 울타리에 준.희님이 걸어둔

아크릴 표지판에 557.6봉이란 표지판이 걸려있다.

557.6봉(KBS 중계탑)

KBS중계탑을 지나 편안한 안부 능선을 걷는데 좌측으로는

군부대 교통호가 보이고 조금을 더 걸어가니 엄청난 절개지가

길을 가로막아 미끄러지듯 내려서니 추곡령이 나타난다.

추곡령(楸谷嶺:12:10)

추곡령의 아래가 강원도 춘천시 북산면 추곡리라서 추곡령이라 부르고

반대편인 화천군 간동면 간척리에서는 간척령이라고 부른다.

한문으로 ‘추’는 ‘개오동나무 추(楸)’라는 걸 보면 예전에

오동나무가 많았던 모양이다. 예전에 지나던 46번 국도는 지금 이 고개

아래로 지나는 신 46번 국도 추곡터널이 개통되는 바람에 잊어진 고개가 되었다.

이곳은 옛 도로가 그대로이나 임도처럼 보이는 삼거리이다.

추곡령 임도 옆에는 버들강아지가 봄을 맞을 채비를 하고 있다.

이곳에서 추곡령 삼거리에서 다시 절개지를 타고 등로로 올라서는데

이곳은 눈이 많이 쌓여 몇번을 넘어지면서 뒷걸음질을 한 다음에야 등로로 올라선다.

능선에 올라서서 뒤돌아 보니 추곡령으로 연결되는 임도가 보이고...

또다른 각도로 뒤를 돌아보니 지나온 능선과 죽엽산이 보이고...

잣나무 숲을 지나는데 늘 산에서 만나는 반가운 시그널이 보인다

다시 조그만 무명봉 오르막에 올라 이곳 분기봉에서 우측으로 꺽어진다.

무명봉 갈림길에서 우측으로 꺽어지니 또다른 무명봉이 나오고 능선을 넘어

내리막길 우측으로는 잣나무 군락지가 나오고 좌측으로는 리기다 소나무가

즐비하며 6.25 전사자 탐사 식별호 시그널이 많이 보이는 걸로 보아서는

아마 6.25 당시에 이곳에서 전투가 심각했던 모양이다.

아침에 우유와 도넛츠로 아침 식사를 한 탓에 배가 상당히 고프다.

이곳 양지바른 곳에서 집에서 싸온 도시락을 펼친다.

6.25 전사자 탐사 식별호 시그널

오늘이 정월 대보름날이라 집에서 싸온 도시락과 따뜻한 콩나물국

그리고 보름 나물에 한라봉에다가 귀밝이술 한잔으로 점심을 대신한다.

오랫만에 진수성찬(?)을 점심을 먹고 양지바른 곳에서 5분정도의 휴식을

취한 다음에 본격적인 눈과 전쟁이 시작된다.

식사를 마친 다음에 종류산 분기점을 향한 본격적인 오르막이 시작되는데 이곳은

안부 가운대로에 예상외로 눈이 엄청나게 쌓여있어 상당히 고전을 한다.

많이 쌓인 곳은 허리까지 차오를 정도이고 어디가 어딘지 구분이 안되는 곳을

가다가 보니 푹 빠지는 곳은 허리까지 빠지는데 자꾸만 힘이든다.

608봉(13:15)

코가 땅에 닫을 정도의 급경사를 치고 오르니 608봉이 나타난다.

다시 무릎까지 차오르는 눈과의 사투를 벌이면서 능선위로 오르니...

넓은 폐헬기장이 나오면서 이곳에서 우측으로 꺽어지는데...

이곳 안부 역시 눈이 장난이 아니다... 자꾸만 시간은 지체되고 맘만 급해진다.

783봉(13:25)

종류산 분기봉(13:30)

이곳에서 왕복 1km 지점에 종류산이 눈 앞에 있어서 눈만 없으면 당장이라도

달려 가련만 눈이 너무 많아서 도저히 시간을 맞출 자신이 없어서 아쉽지만

이곳에서 우측으로 꺽어져서 내리막길로 지맥길을 이어간다.

내리막이긴 하지만 이곳도 눈은 장난이 아니다.

더군더나 양지쪽이라 눈이 녹아서 신발아래의

아이젠에 떡처럼 달라 붙는 바람에 상당히 귀찮아진다.

능선 너머로는 가야할 부용산이 보이기 시작한다.

도솔지맥에서 벗어나 있는 종류산의 모습

조금을 내려오니 눈속에 파묻힌 묘지 1기가 나오는데 봉분은 울님의 젖가슴만하다.

산행중에 곳곳에 나무에는 딱다구리 넘들이 나무에 구멍을 파놨다.

요즘 남자들은 있는 구멍도 제대로 못파는데 왜 저리도 잘...ㅋㅋㅋ

종류산 분기점에서 꽤나 내려오니 우거진 잣나무 숲이 니오고...

이곳에서 직진의 좋은 길을 버리고 우측의 교통호를 따라 내려온다.

임도 삼거리(13:55)

능선에서 내려오니 차량이 다니고도 남을 충분할 임도 삼거리가

나오고 이곳에서 직진을 하여 임도를 따라서 한동안을 걷는다.

겨우내 눈이 쌓인 임도에는 차량이 다니지 않았는지 눈이 수북하다.

임도를 따라서 10분정도를 걸어가니 건천령이 나온다.

건천령(乾川嶺:14:05)

춘천시 북산면 부귀리에서 화천군 간동면 간척리 넘어가는 고개로

화천군 사람들은 간척고개라고 부르면 산촌생태마을 간판이 있고

4륜 자동차가 다닐만큼 넓은 임도가 지나는 곳이다.

이곳에서 산촌생태마을 간판뒤의 능선으로 복귀를 한다.

추곡령에서 종류산 분기점 오르는 곳에서 예상시간보다 1시간 이상

러셀을 하면서 지친 탓에 수통이 물이 바닥이 나는 바람에 좌측

개울에서 얼음 아래로 흐르는 물을 얼음을 깨고 수통에 가득 채운

다음에 다시 길이 없는 곳을 겨우 찾아서 능선으로 오른다.

조금을 오르니 희미한 능선이 조금씩 보인다

이곳부터는 지금껏 왔던 길과는 전혀 다를정도로 눈이 많이 쌓여있다

능선을 오르면서부터 눈은 허리까지 차오른다.

러셀이 힘이 든다는 걸 오늘에서야 처음 알았다.

그리고 나홀로 산행이 힘이 든다는것도 예전엔 미쳐 몰랐었다.

100m를 오르는데 20분 가량이 소요가 될 정도로 눈은 많이 쌓여있다.

능선 분기봉

겨우 능선을 올라서 우측으로 꺽어져 부용산으로 향한다

이곳은 바람이 몰아다 준 눈이 안부 능선에는 내 몸 전체가 파묻힐

정도로 눈속으로 들어간다. 하는 수 없이 사면을 돌아서 철쭉과

기타 잡목과의 전쟁을 하면서 올라가는데 사면에도 쌓인 눈이

허리까지 차오르는데 체력은 점점 떨어지고 미칠것만 같다.

천신만고 끝에 눈과의 사투를 벌인끝에 시야에는 헬기장 같은

넓은 공터가 보이면서 부용산 정상이 나타난다. 예상시간보다

2시간 30분 이상이 제체된 다음에야 부용산 정상에 오른다.

부용산(芙蓉山:881m:15:35)

춘천시 북산면과 화천군 간동면의 경계 능선에 있는 산으로

멀리서 보면 연꽃처럼 생겼다고 해서 불려진 이름이 아닐까 하는 생각이 든다.

이곳은 화천 8경중의 하나로 부용산에 뜨는 달이 이쁘다고 한다.

오늘 처음으로 베낭을 이용하여 이곳 부용산에서 인증샷을 남긴다.

芙蓉을 백과사전에서 찾아 보았더니 "아욱과(―科 Malvaceae)에 속하는 낙엽관목"이라고 나와 있다.

"모습이 "무궁화"와 비슷하며 관상용으로 흔히 심는다. 키는 1~3m이고, 가지에 별처럼 생긴 털이 있다.

잎은 단풍나무 잎처럼 5~7갈래로 갈라지면서 어긋난다.

꽃잎이 5장인 담홍색의 꽃이 8~10월에 잎겨드랑이에 1송이씩 달려 핀다."

간단하게 말해 "芙蓉"은 무궁화 無窮花와 비슷하게 생겼다고 보면 될것 같다

그런데 우리가 일반적으로 "연꽃"을 "부용꽃"이라고 부르기도 한다.그래서 "연꽃"은 "水芙蓉"이라고 하며,

"부용"은 "木芙蓉"이라고도 한다(자료인용)

부용산 정상에는 헬기장같은 넓은 공터가 있고 누군가 비박을 한듯한

흔적이 보인다. 이곳에서 직진을 하면 소양강 선착장(청평사쪽)이 나오고

일반 산악회의 시그널들이 주렁주렁 달려있어 알바하기가 좋을듯 하다.

도솔지맥길은 이곳에서 우측으로 꺽어져 3시 방향으로 이어간다.

이곳 우측으로 들어서니 양지라서 그런지 눈은 많지 안하서 다행이다.

낙동정맥길 영양에서 만난 十指松만큼이나 멋진 노송도 보인다

무명봉 정상에서 올라서니 다시 급경사의 내리막길이 시작되는데

이곳이 음지라 그런지 눈이 그대로 쌓여있는데 그나마 다행인 것은

아마 이곳은 오봉산에서 이곳 부용산을 거쳐 청평사 선착장으로

내려가는 코스라서 그런지 사람들이 다닌 흔적 때문에 러셀을 하는

수고로움은 하지 않아도 되지만 급경사의 내리막길에서 기어이 사고가 난다.

갑자기 스틱 한쪽이 쑥 들어가면서 미끄러지는 바람에 20m 이상을 미끄러지면서

계곡으로 떨어지는 바람에 졸지에 황천길로 갈뻔했다.

다행히 눈으로 쳐박히는 바람에 아무돼도 다친 곳이 없는걸 보니 이게 부처님의 가피인가?

계곡에서 엉금엉금 기어올라서 미끄러진 곳을 보니 내가 봐도 아찔하기만 하다 .

조심스럽게 능선을 타고 내려오니 청평사에서 올라오는 도로가 보이기 시작한다.

백치고개 날머리

아무래도 오늘은 아쉽지만 여기서 산행을 종료해야 할 듯 싶다.

종류산과 부용산 오름길에서 러셀을 하면서 너무 체력소모가 많았고

그 바람에 예상 소요시간보다 2시간 반이상이 더 걸리는 바람에

오늘 날머리로 잡은 배후령까지는 아무래도 무리일듯 싶고 거기다가

러셀로 인한 체력이 완전히 바닥난 상태에서 3km이상을 걸어서 오봉산을

넘는다는 건 무리일 것 같아서 이곳에서 스틱을 접으면서 산행을 종료한다.

백치고개(白峙嶺:16:15)

화천군 간동면 간척리에서 청평사가 있는 춘천시 북산면 청평리로 넘어가는 고개로

예전에 이곳에 흰돌이 많아서 백치(白峙)고개라고 부른다고 하는데 고개에서

화천쪽 넘어가는 길은 구절양장이다. 지금은 청평사를 가려면 소양댐에서

배를타고 간단하게 청평사로 왔지만 예전에는 배후령 고개 넘어 간척리를

돌아서 머나먼 길로 청평사로 다녔다고 한다.

백치고개( 간척리 방향)

백치고개(청평사 방향)

이곳에서 베낭을 정리한 다음에 멍하니 도로가에 앉아 있는데

청평사에서 스포티지 차량 한대가 올라온다.

히치를 시도하니 단박에 차를 세워준다. 양해를 구하고 간척삼거리

버스 정류소에서 세워 주는 바람에 편하게 46번 국도까지 내려온다.

간척 삼거리까지 세워준 스포티지 승용차

가족들과 청평사쪽에 바람쐬러 갔다가 태워주신 덕분에 편하게 왔다. 너무 고맙심더

간척 삼거리 버스 정류장에서 바라본 왼쪽의 부용산 오른쪽 오봉산의 모습

화천군 간동면 오음리(梧音里)의 모습

본래 화천군 간척면의 지역으로 오음사(梧音寺)가 있었으므로 오음사, 오름사또는 오음사리라 하였는데

1914년 행정구역 폐합에 따라 동림(東林), 바람버데이, 너판을 병합하여 간동면에 편입하였다.

옛부터 오동나무 숲이 우거져 있어 오음리 또는 동림이라고도 불렀는데 지금은 오동나무를 거의 찾아 볼 수 없다.

지금부터 약 200년전부터 전해 내려오는 마을의 명칭은 음사(音寺)리로 불려지는데, 이는 지금의 오음1리에

절이 있었는데 항상 절간에서 종소리가 들려 와 절의 종소리가 끊이질 않는 곳이라는 뜻이다.

지금도 오음리에 사는 노인들은 자주 ‘오음사를 다녀온다’라는 표현으로 오음리를 오음사라고 명칭하기도 한다.

화천군 1읍 4면의 하나. 동면(東面)과 간척면(看尺面)으로 나뉘어 있었다.

여지도서 (輿地圖書.1760)를 보면, 동면은 관불(觀佛), 말흘대(末訖大), 방천(芳川)리를

관할하였고, 간척면은 도송동(都宋洞), 어읍삼(於邑三),

오음사(五音寺), 상간척(上看尺)리를 관할하였다.

그 후 관동지(關東誌.1829~31)를 보면, 간척면의 지명에서 어읍삼리(於邑三里)가 유읍삼리

(楡邑三里)로, 오음사리(五音寺里)가 오음사리(吾音寺里)로 다소 변경된 것을 알 수 있다.

그리고 관동읍지(關東邑誌.1871)를 보면, 동면의 말흘대리가 태산리(泰山里)로,

간척면의 유읍삼리가 유촌리(楡村里)로 개칭되었다.

이곳은 1960년대 파월장병들의 훈련소가 있었던 곳으로 유명한 곳이다

파월 훈련병 면회장면 출처: 카페 『천년이 흐르는 강』

배후령은 애환(哀歡)의 고개이기도 하다.

배후령을 벗어나 첫 번째 만나는 곳이 화천군 간척면 오음리다.

오음리에는 파월훈련소가 있던 곳이다.

지금은 베트남이라 불리는 월남에 파병(派兵)된 거의 모든 용사들은

오음리 훈련소에서 한 달간 전장(戰場) 적응훈련을 받았다.

65년부터 73년까지 약 32만의 병사가 파월훈련소를 거쳐 갔다.

월남전 지원 혹은 차출된 병사들은 물론 군인정신과 조국에 대한

열정이 우선이었겠지만 대부분 돈 때문이었다.

월남참전 이전에는 우리나라의 GNP는 북한보다 낮았었다.

그런 척박한 삶에서 벗어나 가족을 부자로 만들 수 있는

기회였기도 했던 참전. 훈련소에 입소한 장병들에게 일 년치의 월급이

주어졌고, 그래서 가난한 여인들이 모여들었다.

그 여인들은 급히 합판으로 만들어진 「춘천옥」, 「부산옥」, 「화천옥」

등의 200여개 이상의 술집에서 일을 했다.

조그만 산골에 전국에서 모여든 그들이 약 5백 명이나 되었다니

참전용사들만큼 그녀들의 애환도 깊었을 것이다.

기차역에서의 파월장병 환송 출처: 노년시대신문

훈련병들을 보려고 부산에서 목포에서 머나먼 길을 마다않고 전국각지에서 온

면회객들이 300만 명에 이른다는 기록도 있다.

마지막 보게 될지도 모르는 자식, 형제, 조카, 손자의

얼굴을 한 번 보려고 그 많은 사람들이 배후령을 넘었다.

훈련병이든, 면회객이든, 웃음 파는 여인이든 모두 배후령을 넘었다.

훈련을 마친 파병용사들에게 ‘가시는 곳 월남 땅’(『맹호들은 간다.』중에서)의

출발선은 이 배후령이었다. ‘하늘은 멀더라도’(『맹호들은 간다.』중에서)

살아 돌아오길 바라는 염원은 이 배후령을 넘으면서부터 시작되었을 것이다.

배후령을 넘은 그들은 춘천역에서 첫 번째 시민들의 환송을 받고 서울 대전 등지를

거치면서, 가는 곳마다 태극기 깃발 사이로 행여 아는 얼굴이 있을지 몰라

안타까워하곤 했을 것이다. 그리고 부산에서 배를 타고

간 이억 만리타국에서 꽃처럼 산화하거나 ‘월남에서 돌아온

새까만’(『월남에서 돌아온 김상사』중에서) 월남참전용사로 조국의 땅을 밟았을 것이다.

그 시절 그런 그들의 노력이 있어서 우리나라는 일인당

소득 2만2천불의 시대에 살고 있지 않은가.

내일이면 춥고 배고팠던 시절에 독일에 광부와 간호사를 보내고 월남전에 파병을 하여

그 종자돈으로 우리를 이만큼 먹고살게 했던 독재자라 비난 받았던 박 정희 대통령.

그를 독재자라고 비난했던 분들이 대통령 재임시절 과연 우린 잘먹고 진정한 자유를 누렸던가?

내일이면 그의 딸인 박근혜 대통령의 취임식이 있는 날이다.

아버지 못지않은... 그리고 민초들의 안위를 생각하는 대통령이 됐으면 하는 바램이다.

간척 삼거리 버스 정류장

이곳에서 버스를 아무리 기다려도 버스는 오질않고 땀이 식으니 춥기 시작한다.

이곳에서 지나가는 차량들을 상대로 히치를 시도하는데 차는 잘 세워주질 않고

마침 택시가 오는데 손을드니 태워준다. 택시를 타고 가다가 춘천역 가기전에

소양강 처녀 동상이 있어서 이곳에 내리는데 이곳까지 오면서 이런저런 얘기를

하다보니 나이도 나하고 동갑이고 요즘 불교공부를 하는데 위빠사나 수행에 심취해 있다고 한다.

불교라면 내 전공인디... 以心傳心으로 말이 통하는 바람에 편하게 왔다.

내리는데 택시비가 22,000원 나왔다. 자기가 양구에 가는 손님을 태워주고

오는 길이라 어차피 올 때 손님이 없어서 그냥 온다고 하면서 15,000원만 받는다.

고마운 갑장 기사님... 아마 복받을깁니다.

소양강 처녀 동상

소양강 처녀 동상이 있는 이곳은 사람들이 꽤나 많고 소양강 처녀 노래가 흐른다.

반야월 선생이 노랫말을 쓰고 이호 선생이 작곡한 이 노래는 이곳 춘천과는 땔래야 땔 수 없는 노래다

국민가요가 된 소양강 처녀의 내력을 보면

45년 전 18세 소녀였던 가수 지망생 윤 기순씨와 얽힌 사연이 담긴 노랫말이다

소양강 처녀를 작사한 故 반야월 선생은 이렇게 회고했다고 한다

해 저문 소양강에 황혼이 지면

외로운 갈대밭에 슬피 우는 두견새야

열여덟 딸기 같은 어린 내 순정

너마저 몰라주면 나는 나는 어쩌나

아 그리워서 애만 태우는 소양강 처녀

동백꽃 피고 지는 계절이 오면

돌아와 주신다고 맹세하고 떠나셨죠

이렇게 기다리다 멍든 가슴에

떠나고 안 오시면 나는 나는 어쩌나

아 그리워서 애만 태우는 소양강 처녀

1968년에 명보극장 네거리에서 을지로 3가 방향으로 가다보면 한국가요반세기 작가동지회라는

사무실에 18세의 윤기순이라는 여사무원이 있었는데 그녀가 여기서

일하게 된 동기는 가수가되는 꿈을 이루기 위해서라고 한다.

윤기순의 아버지는 소양강에서 민물고기(주로 잉어, 붕어, 빙어,장어 등)를 잡아 생계를

꾸려가는 어부였는데 반야월 선생 일행이 윤기순과 함께 소양강으로 놀러를 가게 되었다.

윤기순씨 부모는 서울에서 귀한 손님이 오셨다고 민물매운탕을 끓이고 토종닭을 잡고 하여

극진한 대접을 하였는데 반야월 선생이 이곳 소양강에서 느낀 감정을 시상(詩想)에 옮겨

작사한 곡을 이호 선생이 만들어 “소양강처녀”이름을 붙혀 가수 김 태희가 불러 대히트를

친 것이 이 소양강 처녀이다.

소양강처녀 노래비

오봉산을 오르지 못한 아쉬움을 이곳에서 인증샷으로 대신하고...

근데 소양강 처녀 동상이 너무 색씨하다. 치마가 바람에 날려 속옷이 보일락말락...

소양강 처녀 동상에서 먼진 선경을 감상하고 춘천역까지 걸어간다.

15분 정도 걸으니 춘천역이 나온다. 이곳에 온 김에 허기도 지고하여

역전앞에 있는 막국수집에서 막국수 한그릇을 먹고 화장실에서 간단하게 씻고

옷을 갈아 입은 다음에 대합실로 향하니 17시 43분발 상봉행 열차가 기다린다.

춘천역

춘천발 서울 상봉역 열차에 오른다.

러셀로 인해 너무 힘들었던 다리가 긴장이 풀리니까 아파오기 시작한다.

오늘 산행은 너무나도 힘이 들었다. 다음구간은 아무래도 눈이 녹은 다음에

와야할 것 같다. 열차에 올라 잠깐 눈을 붙인 사이에 열차는 대성리를 지난다.

열차에서 잡상인의 떠드는 소리에 잠을 깨서 상봉역에서 7호선을 갈아타고

강남구청역에 내려 집으로 버스에 올라 한 구간을 마무리하지 못한 아쉬움을 달랜다.

'소양(도솔)지맥(終)' 카테고리의 다른 글

| 소양(도솔)지맥 제6구간 - 배후령에서 소양2교까지 (0) | 2013.04.08 |

|---|---|

| 소양(도솔)지맥 제5-2구간 - 백치고개에서 배후령까지(배보다 배꼽이 더 큰 산행) (0) | 2013.03.01 |

| 소양(도솔)지맥 제4구간 - 공리고개에서 신운수령까지 (0) | 2013.02.04 |

| 소양(도솔)지맥 제3구간 - 작은 되레지고개에서 공리고개까지 (0) | 2013.01.06 |

| 소양(도솔)지맥 제2구간 - 광치령에서 양구터널(작은 되레지고개)까지 (0) | 2012.12.03 |